學科素養視域下的單篇文本教學探索

——以《燭之武退秦師》為例

童志國

眾所周知,統編版高中語文教材的最大特點,是以人文主題和學習任務群雙線結構教材,其中隱含的教學價值指向是要整合單元學習目標、內容、任務等,進行大單元教學。在單元“學材”的組合中,統編教材的一個創新之處就是打破純粹一文一課的編排模式,選擇兩篇或三篇文章組成一課,即一課多文,這就意味著要進行群文閱讀教學,不能僅僅局限于單篇教學的固有格式。比如統編版高中語文教材必修下冊第一單元共有3課,其中第1 課就有三篇文章,這就要求必須將其作為一個整體來教學。第2 課為《燭之武退秦師》,第3 課為《鴻門宴》,作為1 篇1 課的文章,按照大單元教學的理念,要將其放在一起進行整合式教學。

然而,不可忽視的一個事實是,大單元整合式教學的難度太大,對教與學雙方的要求都很高,所以一般教師和學生還難以適應。這些現實的學情也決定了日常教學中大單元教學難以一蹴而就,需要逐步實施。而以單篇為核心、聚合多文本進行群文閱讀,似乎是架設在單篇教學和大單元教學間的一座橋梁,在實現單篇教學效率最大化的同時,也是逐步進行整合式教學的一個有益嘗試。

一、史傳文教學價值的確定

不可否認,語文學科教學效率低下的一個重要原因,即教學內容選擇的隨意性。一篇文章教什么、學什么都是模糊的,沒有統一的標準。但在新課標和新教材的背景下,學習任務群成為教材編寫的重要依據,勢必也是教學內容選擇的重要依據。可以想見的是,語文教學內容的隨意性將逐漸較少,教學內容的科學性和教學目標的精準性將大為提升。

統編高中《語文》必修下第一單元的人文主題是“中華文明之光”,學習任務群是“思辨性閱讀與表達”。史傳文的學習,要培養學生怎樣的語文素養呢?“單元導語”中這樣表述:“閱讀史傳文,要關注文章敘事曲折有序、寫人生動傳神的特點,嘗試理性評價歷史敘述中體現的思想觀念,認識歷史人物和歷史事件,樹立正確的歷史觀。”這個表述其實就給教師指明了史傳文的教學內容:一是關注敘事的特點,如波瀾起伏,二是寫人的特色,如簡筆與繁筆;三是評價史傳文所體現的作者的觀點態度;四是要從歷史唯物主義的角度正確地評價歷史人物和事件,以及從看似定論的評價中讀出新見。

以此凝練《燭之武退秦師》一文的核心教學內容,筆者認為可以作如下細化:一是進行理解性閱讀,讀懂燭之武的言說智慧;二是進行比較閱讀,理解“這一篇”的特點;三是思辨性閱讀,提升思維水平。對文章中的一些斷點及疑點,指導學生進行開展思辨性閱讀,比如如何評價晉侯的言行?燭之武說辭是否有漏洞?

當然,有一點必須指出,史傳文同時還是文言文,有必要指導學生對特殊的文言現象進行必要的梳理和歸納,從而有意識地積累文言字詞和語法,養成良好的文言語感,逐步實現克服學生怕學文言文的心理,最終實現愛學、學好文言文的美好愿景。

二、具體教學實踐

1.文言字詞梳理

如前所述,史傳文對學生來說,首先是文言文,所以對這篇文章中重要的文言字詞和語法現象還是要指導學生進行梳理。在多年的教學實踐中,筆者發現文言文學得扎實的學生有一個共同點,就是善于歸納和整理文言現象,對重點的字詞和特殊的句式能做到如數家珍;反之,懼怕文言文的學生對文言現象則是一頭霧水。

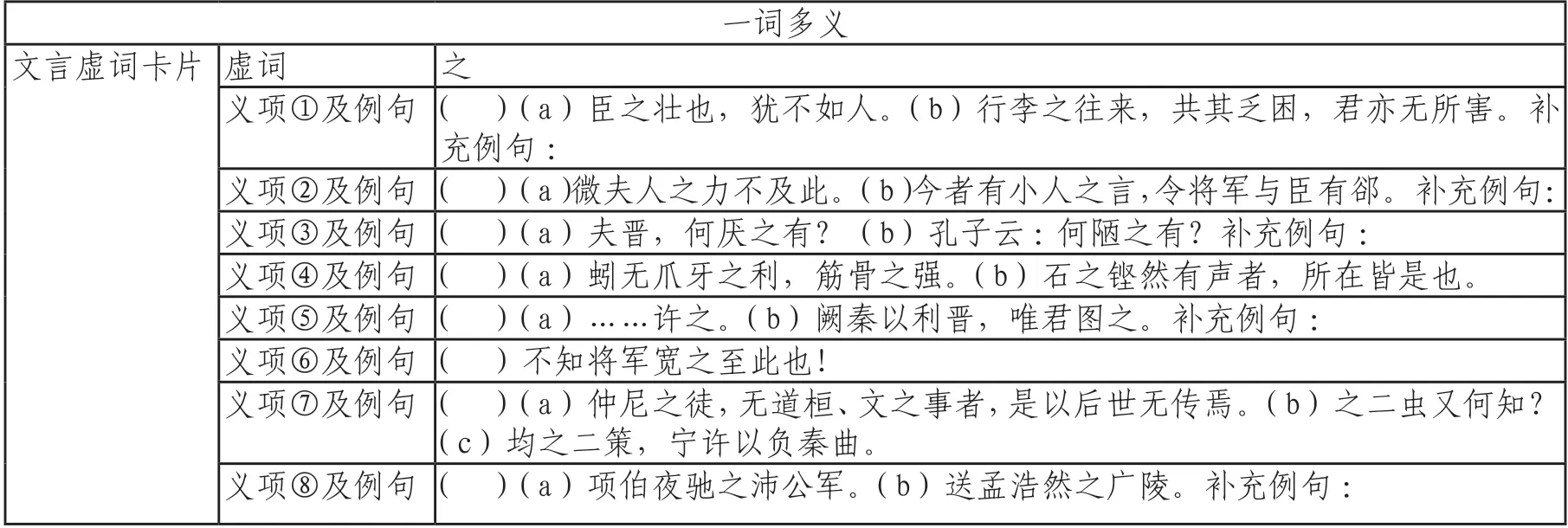

巧合的是,對文言字詞和語法的知識的學習方法,統編版《語文》下冊第一單元的“單元學習任務”中,有明確的要求,并給出了諸如用卡片積累一詞多義的文言實詞的方法。筆者認為,在教學中這種卡片法值得推廣。它可以有效地將分散于不同文言文中義項不同的實詞聚合起來,形成一個網絡,溝通義項之間的關聯,便于學生記憶與靈活運用。我們以文言虛詞“之”為例,指導學生整理成一個卡片。

表1:

文言實詞中,詞類活用也是學生的一個難點。筆者以兩篇史傳文中的名詞活用為例,具體指導學生運用語法區分名詞作狀語和名詞活用為動詞兩種活用現象。例句:(1)吾得兄事之。(2)范增數目項王。(3)(項伯)常身翼蔽沛公。通過語法分析法,學生不難發現(1)(3)兩句中分別有“事”和“蔽”作謂語動詞,所以其前面的名詞“兄”和“翼”就充當了狀語成分,翻譯為“像對待兄長一樣”和“像鳥的翅膀一樣”。(2)句沒有謂語動詞,所以名詞“目”臨時充當了動詞,可譯為“使眼色”,其前面的“數”為頻度副詞,意為“屢次,多次”。當然,有善于思考的學生提出異議,認為“翼蔽”為一個詞,就是“遮蔽”的意思。但從構詞的角度來說,“翼”顯然是修飾“蔽”的,可以理解成狀中結構,故仍然是名詞作狀語。最后,我們嘗試得出結論:文言句中如果沒有動詞,名詞一般活用為動詞作謂語;如果句中有動詞,緊接其前的名詞往往作狀語。

文言句式一直是學生學習文言文時的難點,究其原因,筆者認為主要在于學生對現代漢語的句法不了解,對現代漢語的句子成分及其詞性構成不熟悉,而這又與新課改淡化語法教學的理念相關。事實上,語文學習不可回避必要的語法學習,只有在弄清語法的情況下,我們才可能更好地掌握語言運用的規律,更加純熟地運用語言。不過,包含語法在內的語文知識的教學,我們還是要遵循“精要、好懂、有用”的六字原則,以學定教,隨文教學。

在教學中,筆者給學生提供學習支架,即一個句子含有六大成分的正常格式:(定語)主語+[狀語]謂語〈補語〉+(定語)賓語。以此格式反觀常見的文言倒裝句,學生的難點似乎找到了一個突破口。

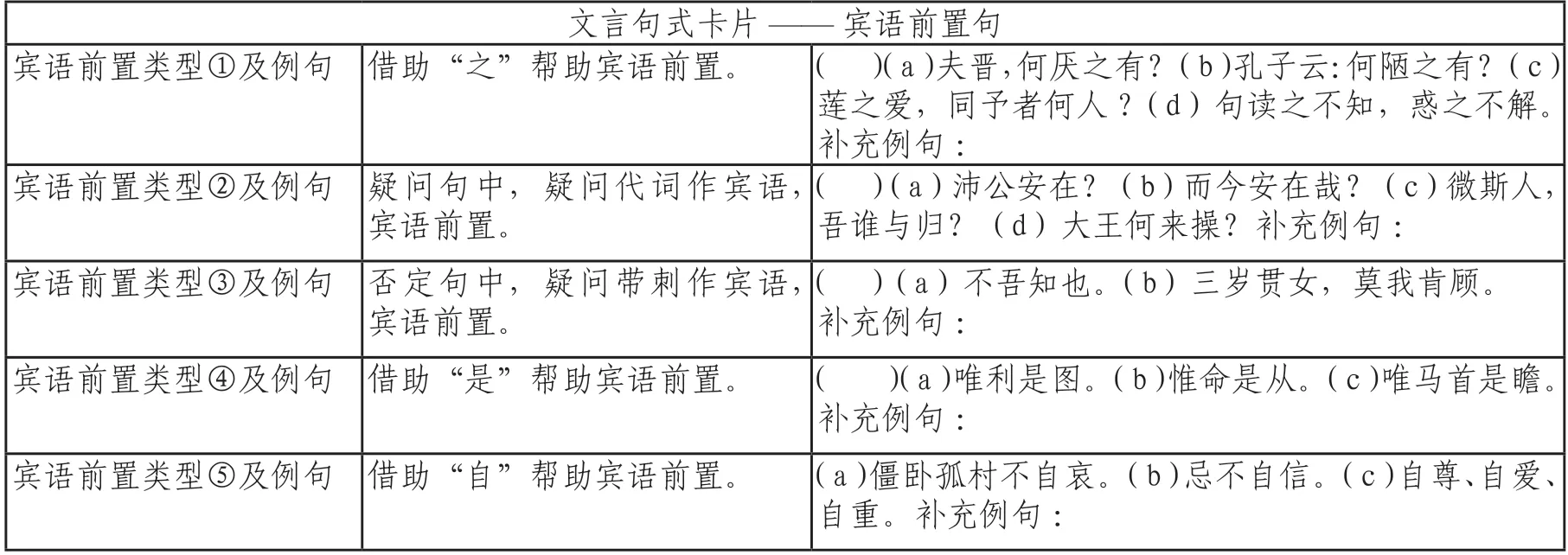

以文言文中常見的賓語前置句來說,首先要指導學生弄明白什么是賓語,其次要弄清楚為何要前置,最后要了解賓語前置的類型及句式特點。我們以第一單元中出現的賓語前置句為例,也要求學生制作一個卡片。

表2:

2.理解性文本解讀

從理論上說,每一單元的人文主題不失為每一課的現成議題,但從語文學科的本質特征來看,人文主題難免失之空泛。鑒于此,筆者多次進行文本細讀,最終從《燭之武退秦師》中提煉出兩個關鍵詞:危機與生機。由此聚焦一個主問題:如何在危機中找尋生機?并細化為一個具體的問題:鄭國何以能化險為夷?以問題鏈來推動學生的思維進階。

《燭之武退秦師》全文圍繞“退”字,將故事演繹得一波三折。文章第一自然段言簡義豐,韻味無窮。首先,晉秦兩國圍攻鄭國的兩個原因與晉國有直接關系,與秦國沒有絲毫關系,這說明秦國作為盟友的身份出現,是為利而來。其次,兩個圍攻鄭國的理由,均與“禮”有關,是鄭國的無禮以及背信棄義。但這都牽涉晉國的私利,并非關乎天下之大義。為一己之私利興師問罪于鄭國,明顯違背“禮樂、征伐自諸侯出”的周禮。再次,兩國軍隊聯軍而來,卻分開駐軍,說明彼此心懷鬼胎;但這無形中為燭之武游說秦伯創造了條件。最后,細品“晉侯、秦伯圍鄭”中的“圍”字,鄭國的緊張形勢、危在旦夕的窘境不言而喻。

第二自然段中,我們要重點指導學生品讀佚之狐和燭之武的語言。在鄭國危如累卵的情況下,佚之狐向鄭伯推薦了燭之武,這從一個方面說明了佚之狐慧眼識才、知人善薦,但只有在國家危難的情況下,燭之武才被人薦舉,這從另一個方面也說明了燭之武的悲劇人生。在品讀佚之狐的語言時,我們可以讓學生做減法比較,即去掉其言說中的語氣詞、連詞和副詞,將“國危,使燭之武見秦軍,師退”與原文作一番比較,不難發現,原文更能體現佚之狐的形象。“國危矣”除了表達國家處于險境的事實外,更有一層感嘆的意味,體現出一位老臣對國事的關注和擔心。“若”為假設語氣,其實包含著正反兩層意思,假如派遣燭之武去見秦軍,鄭國會如何;還有假如不派遣燭之武見秦軍,鄭國會怎樣。“必”意為“一定”,用來表達一種肯定的意味。佚之狐為何敢說得如此肯定?除了自信眼力不會看錯人之外,更有他相信燭之武的胸懷、膽識和能力。另外,為何是“見秦君”?按理說晉軍主導圍攻鄭國,應該是讓燭之武去游說晉侯啊?由此可見,佚之狐對秦晉利害關系有著非凡的洞察力,以及對時局精準的預判。與此同時,誦讀的時候,“矣”字讀音稍微拉長,以體現出感嘆的情味;“若”“必”重音朗讀,傳達出不容置疑的肯定語氣。

同樣的道理,我們仍然做減法來體味燭之武推辭中所飽含的情感。若將燭之武推辭話語中的虛詞去掉,變成“臣壯不如人,今老無能為”,與原文進行對讀,學生不難發現原句語氣較為舒緩,改句語氣生硬,不給人回旋的余地。副詞“猶”則體現出不滿、抱怨的語氣,“也”“矣”“也已”則含有一種無奈、自嘲的意味。

老臣燭之武臨危受命,夜見秦伯,游說秦伯。說什么和怎么說,無疑是燭之武首先要考慮的,這也是能否順利完成使命的關鍵。說什么是內容,在秦國想乘機撈一把的情況下,只能說秦伯感興趣的話題,否則不僅會被拒之千里,甚至性命不保。怎么說是言說的技巧,更是心理戰,要能直擊秦伯的痛點,使其認識到亡鄭是弊大于利,從而做出撤軍的舉動。

燭之武勸說秦伯的內容,只有短短的125 字,卻是內容與形式的完美結合,更是他言說智慧的突出體現。燭之武的說辭,大致可以分為四層:一是亡鄭無益,鄰厚君薄;二是存鄭無害,供其乏困;三是惠公食言,言而無信;四是推想未來,闕秦利晉。其背后燭之武的心理戰術分別為:第一,主動示弱,打消戒備。具體表現為,原本是晉秦圍鄭,燭之武卻說成秦晉圍鄭,抬高對方。一個“既”字顯示出鄭國對事實——秦晉圍鄭,鄭必亡國——的認可,使秦伯放松警惕。“若亡鄭而有益于君,敢以煩執事”言外之意非常明顯,亡鄭于君無益,所以我要來麻煩您。同時,燭之武替秦伯作了一個預期,亡鄭之后,秦國對鄭國的管理難度巨大,因為要越過晉國進行跨國管理。所以,亡鄭的結果只會是增加鄰國(晉國)的土地,那么您的力量就薄弱了。眼睜睜地看著晉國做大做強,非秦伯所愿。第二,許以好處,誘之以利。既然亡鄭對秦無益,是否可以考慮存鄭呢?因為存鄭對秦無害,在無益與無害之間,秦伯會慎重考慮的。第三,有意抹黑,離間同盟。燭之武的高明之處,還在于指出秦國盟友的劣跡。其邏輯思路是晉惠公出爾反爾,言而不信,晉國的國君都是不可靠的,言中之意晉侯也是無信之人,這次許諾您的利益可能要落空。這是在“善意”提醒秦伯要看清盟友的真正面目。第四,危言聳聽,促其警醒。燭之武的殺手锏在于,他憑空給了秦伯一個推斷:侵占了鄭國之后,貪得無厭的晉國必將向西擴張領土,侵犯秦國的利益。這不由得不促使秦伯思考:亡鄭之后,實力大增的晉國極有可能打秦國的主意。那樣的話,就觸及了秦國的底線。這使得秦伯要認真思索此次攻鄭的實際收益,如果沒有得到實際好處,而且還做大做強了盟友,并且最終會危及自身的利益,這絕非秦伯想要的結果,那么亡鄭無疑是下下策。秦伯在綜合考量利害得失的情況下,最終接受了燭之武的建議——存鄭。

3.鑒賞性文本解讀

教育家烏申斯基指出:“比較是一切理解和思維的基礎,我們正是通過比較來了解世界上的一切的。”鑒賞性文本閱讀的立足點雖然是文本本身,但僅僅就文本來解讀文本,其中的奧妙很可能難以被發現,如果能引入與文本相關的篇章來進行互文、群文閱讀,“這一篇”的秘妙會在比較中被凸顯、放大,乃至被學習者認可和領悟。

晉秦圍鄭的故事發生在魯僖公三十年(公元前630 年)。對于這一史實,就筆者搜集到的記載來看,主要有三:《春秋》中的記載,《史記·鄭世家》中的記載,馮夢龍《東周列國志》中的記載。在教學中,我們將這四篇文章放在一起,進行群文閱讀。

(1)《春秋·魯僖公三十年》:“九月甲午,晉人、秦人圍鄭。”

(2)《史記·鄭世家》:“四十一年,助楚擊晉。自晉文公之過無禮,故背晉助楚。四十三年,晉文公與秦穆公共圍鄭,討其助楚攻晉者,及文公過時之無禮也。……遂許晉,與盟,而卒立子蘭為太子,晉兵乃罷去。”

(3)《東周列國志》:“時周襄王十二年,晉兵已休息歲余,文公一日坐朝,謂群臣曰:‘鄭人不禮之仇未報,今又背晉款楚,吾欲合諸侯問罪何如?’……不一日,公子蘭取至,文公告以相召之意,使叔詹同石申父、侯宣多等,即以世子之禮相見,然后跟隨入城。鄭伯立公子蘭為世子,晉師方退。”

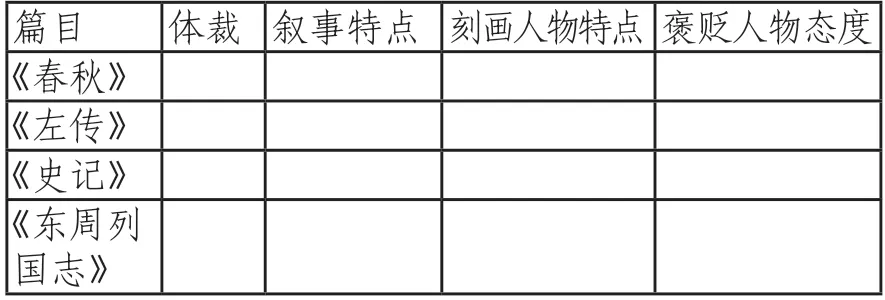

在比較閱讀中,我們首先將《春秋》《史記》中的記載與《燭之武退秦師》作了對比閱讀,學生不難發現《春秋》記事極為簡練的特點,晉秦圍攻的大事僅僅用了十個字就概括了。《春秋》記事雖簡,但幾乎每一個字暗含褒貶之意,故后人稱為“春秋筆法”或“微言大義”。為何不稱“晉侯”“秦伯”,而稱之為“晉人”“秦人”?其中顯然包含了作者的態度。另外一個“圍”字,形象地點出了鄭國作為一個小國的艱難生存狀態。《史記·鄭世家》中的記載與《燭之武退秦師》相比,其相同之處表現在晉秦圍鄭的原因和最終的結果。但更多的是不同:第一,側重點不同,《燭之武退秦師》重點在記言,即燭之武說退秦君的言辭。敘事上一波三折,引人入勝;《史記·鄭世家》則以時間為序,較為全面地展現了晉秦鄭三國錯綜復雜的利害關系。第二,塑造的人物形象不同。在《燭之武退秦師》中,晉侯有禮有節,是個胸襟開闊的君主;而在《史記·鄭世家》卻是挾私報復、不依不饒、狡猾奸詐的君王。第三,《燭之武退秦師》著力于細節,《史記·鄭世家》中連燭之武的名字都沒有出現,只是以“人”來替代,著眼于宏觀事件的整體性。第四,晉秦鄭三國在此次博弈中,最終的收獲不同。《燭之武退秦師》中秦鄭看似是贏家,晉國是白忙活一場;《史記·鄭世家》中則截然相反,晉國送子蘭回鄭國,并確立了子蘭太子之位,事實上間接地操控了鄭國,是真正意義上的大贏家。《東周列國志》中記載的內容與《史記·鄭世家》大致相同,只不過它更加詳細,添加了很多《燭之武退秦師》中沒有的細節,如燭之武是如何見到秦伯的,在游說秦伯的過程中,秦伯與燭之武之間有對話等等,人物描寫也更加生動,這與文體“志”密不可分。

在指導學生進行比較閱讀后,我們可以要求學生將思考和討論的成果,以表格的形式加以固化,具體見表3。

表3:

4.思辨性文本解讀

在理解性閱讀和鑒賞性閱讀的基礎上,我們還有必要將學生的思維推向一個更高的臺階,指導學生進行思辨性閱讀。在教學實踐中,我們整理出三個問題:第一,如果給文章標題“燭之武退秦師”中“退”字前加一個修飾語,請問你想加哪個字?并解釋理由。第二,燭之武的說辭有沒有漏洞?請指出并嘗試分析。第三,晉文公認為攻打秦國“不知”“不仁”“不武”而被古人贊為“有禮”,請結合文章中晉文公和秦伯的行為,談談你對“禮”的理解。

就第一個問題而言,在討論中,學生先是添加“說”“勸”“智”“禮”等字眼,但隨著對話的深入,尤其是給學生提供了呂祖謙的《東萊〈左傳〉博議》后,學生最終都認為添加“利”字最為恰切。文章燭之武的言辭漏洞主要有兩處,一是往事重提時用“晉君”替換了“晉惠公”,從邏輯角度來看,屬于偷換概念,擴大了范圍。如果燭之武表達成“且君嘗試為惠公賜矣”,不難想象,秦伯會反對并加以反駁的,燭之武離間秦晉的目的就難以達成。二是在推測未來中,燭之武沒有任何依據的斷定,亡鄭之后晉國一定向西擴張土地,從而損害秦國的利益。在邏輯思維中,論據缺乏,斷然地得出結論,這是無效推理。

至于第三個問題,我們可以聯系第一篇課文《齊桓晉文之事》,啟發學生思考。齊宣王為何向孟子打聽晉文公的故事?原來他想行霸道,而非行王道。以此反觀《燭之武退秦師》中出現的“禮”,不難發現,在“春秋無義戰”的大背景下,晉文公所說的“禮”已經與儒家所說的“禮”大相徑庭了。孔子云:“天下無道,則禮樂征伐自諸侯出。”公元前630 年,周天子還是天下共主,鄭晉兩國同為姬姓諸侯國,晉文公為了一己之私利就悍然發動對鄭國的戰爭,雖然晉文公口口聲聲講“禮”,但在實踐中“禮”已經成為諸侯逐鹿中原、侵略他國的借口。孔子“晉文公譎而不正”的評價可謂中肯。而文中秦伯撇開晉國,私自與鄭國結盟,于晉而言是為“無禮”,于己來說毫無不妥,因為在秦伯的眼里國家利益才是第一位的,“沒有永恒的盟友,至于永恒的利益”這句話可能是對秦伯行為的最好概括。

最后,我們采用了讀寫結合的方式,將學習成果固化。具體開展了兩項學習活動:一是請在燭之武、佚之狐、秦伯、晉侯、鄭伯中任選一人或兩人,擬寫一副對聯,表達你對文中人物的理解。二是請給燭之武、佚之狐各擬寫一段100 字左右的頒獎詞,表達你對這兩個人物的評價。讀寫結合的方式在寫作中將學生的思維成果凝固,同時在寫中也會促進讀的深入化和專業化。

綜上所述,在新課標、新教材全面落地的教學現實中,大單元整合式教學是趨勢,但也并不排斥單篇教學模式;只不過在單篇教學中,我們也要有整合教學的思維和嘗試,整合與文本相關的資源,進行群文比較教學,惟其如此,才能實現單篇文本教學價值的最大化。

教語文,要學會設計“策略”。“策略”是實現“價值”的重要手段。教語文,灌輸是行不通的,對學生學習過程、學習方式的巧妙規劃,能使學生在學的過程中獲得更佳的學習體驗,促進學生關鍵能力的形成。對傳統教學方式的改革,并不是一朝一夕就能實現的,需要一線教師在不斷的自我修正中重建課堂,這是個漫長且坎坷的過程。實施“策略”的對象——學生,以及教學“策略”實施的情境,都各不相同,所以,“策略”的復制也并不容易實現。這就使得一線教師的實踐摸索顯得尤為重要。本書呈現了不少課例,教師們不斷審視課堂,自我反思,優化策略,以期實現語文學科的有效學習。

——殷秀德,《中國教育報》2022 年07 月13 日07 版