“新工科”背景下金融工程人才培養模式探析

唐秀偉,王燕濤,趙 錚

(東北電力大學 經濟管理學院,吉林省 吉林市 132012)

0 引言

目前,我國“新工科”建設方興未艾[1]。相對于傳統的工科教育,“新工科”強調以產業需求為導向的新理念、多學科交叉的新模式、全方位綜合考核學生的新目標[2]。綜合性高校具有學科門類豐富、辦學規模宏大、科研實力強勁等特點,在培養多學科交叉融合的新型工程人才方面具有優勢。

工程技術在20世紀80年代被引入金融領域,并得以廣泛應用[3]。隨著我國金融領域不斷發展,市場對金融工程專業人才的需求也在發生改變。在“新工科”背景下,研究綜合性高校如何完善金融工程專業人才培養質量,對于提升高校畢業生的創新創業能力和跨界整合能力具有重要意義。

1 金融工程專業人才培養模式

我國目前已有250余所高校開設金融工程本科專業[4],人才培養是大學最重要的核心使命,在專業發展過程中,需要立足生源和師資實際情況,明確培養目標,細化培養方案;在充分利用綜合性高校學科交叉優勢的基礎上,優化課程體系,豐富教學內容,促進人文社科、自然科學和金融專業知識的融合;同時強化課外培養的比重,提高學生的實際操作與動手能力。在制定人才培養方案時,需要充分體現出復合型、應用型金融工程人才的特色[5]。除了對培養方案進行修訂與完善外,還應提升師資建設和課堂教學質量。一方面,對教師進行培訓;另一方面,加大人才引進力度,建設高質量的教學隊伍。同時,鼓勵教師將科研成果應用到教學中,將課堂教學內容與科研成果接軌,持續提升教學質量。

1.1 明確培養目標,細化培養方案

金融工程是極具數量化特征的學科項目,要求學生除了掌握金融學專業知識外,還要有扎實的數學與統計學基礎,同時具備一定的計算機程序設計與開發能力。在人才培養過程中,綜合性高校能利用多學科交叉和融合的優勢,設置體現工程思維的人才培養目標。

為使培養目標更加明確,可以將其具體劃分為知識、能力和素質3個分支目標,并將每一個分支目標進一步細化,見圖1。如知識目標細化為人文社會科學知識、數理信息基礎知識和金融工程專業知識指標點;能力目標細化為溝通組織能力、團隊協作能力和業務實踐能力指標點;素質目標細化為身心健康素質、思想道德素質和職業精神素質指標點。

圖1 金融工程專業人才知識、能力、素質目標結構

知識、能力和素質每一個分支目標下的指標點都會由相應的課程支撐。要求體現在整體的課程體系層面,量化每一門課程對畢業要求不同指標點的貢獻率見表1;在個體課程層面,結合橫向畢業目標指標點與縱向課程目標,以矩陣形式量化畢業要求見表2。

以專業核心課《金融工程學》為例,表1從整體課程體系層面,解析其對專業畢業要求的貢獻。每一門課程的教學大綱逐一解析知識、能力和素質這3個指標點所對應的具體內容,同時量化其對畢業知識指標要求的貢獻率。以專業核心課《金融工程學》為例,通過對課程的學習,學生能夠深入掌握金融工程專業的核心概念、基礎理論和分析方法,滿足了專業知識要求的目標;課程進一步將工程技術手段應用到金融問題的分析與解決中,達到了業務實踐能力的目標要求。此外,課程還要求學生發揮創新能力,對金融產品進行設計,進行風險評估與市場預測,從而提升自身職業精神素質。

表1 課程對專業畢業要求的貢獻(課程體系層面)

在課程體系層面,進一步量化對專業培養目標各指標點的貢獻程度。教師在綜合考慮其核心課程定位和課時分配基礎上,進行論證,將課程為學生在專業知識指標的貢獻率設定為20%的比重,與其它相關課程(如金融機構與金融市場、公司金融、證券投資學等)共同為整個專業知識的獲得100%的貢獻。其余能力和素質指標貢獻度的確定,分別為30%和20%。

表2從個體課程層面,將《金融工程學》的課程目標按照教學內容進一步分解細化為基礎概念與基本理論、金融模型與分析方法、技術手段應用和產品設計與開發4個方面的課程目標,每一個課程目標分別對照畢業目標的知識、能力和素質指標。表1提到的知識指標點1.3被細化到該門課程的每一部分課程目標中,并按照側重點不同賦予相應權重。另外,課程目標2-4所體現的分析、應用和產品設計與開發等指標,更注重學生能力培養和素質提升,因此對應能力和素質指標賦予了更多權重。

表2 課程目標對專業畢業要求的貢獻(課程層面)

將培養方案進行細化與量化,能夠保證教師教學有跡可循,即在課程教學過程中,按照目標要求對學生進行不同側重點與不同形式的考核評價。還能保證課程結束后有理可查,即利用過程化管理,對每一個學生通過課堂討論、課下作業和期末測試等完成的效果,對課程目標與畢業目標進行總結,以便于教學的持續改進與提高。

同時,無論從整體課程體系層面上各門課程對畢業目標的貢獻,還是個體課程本身對更進一步細化的知識、能力與素質的貢獻,培養方案都會隨著經濟形勢與人才市場的變化,進行動態調整。這樣的調整與改進,能夠保證大學生的知識儲備、業務能力和綜合素質既能夠達到畢業要求,又能適應經濟與金融市場發展的需求。

1.2 優化課程體系,豐富教學內容

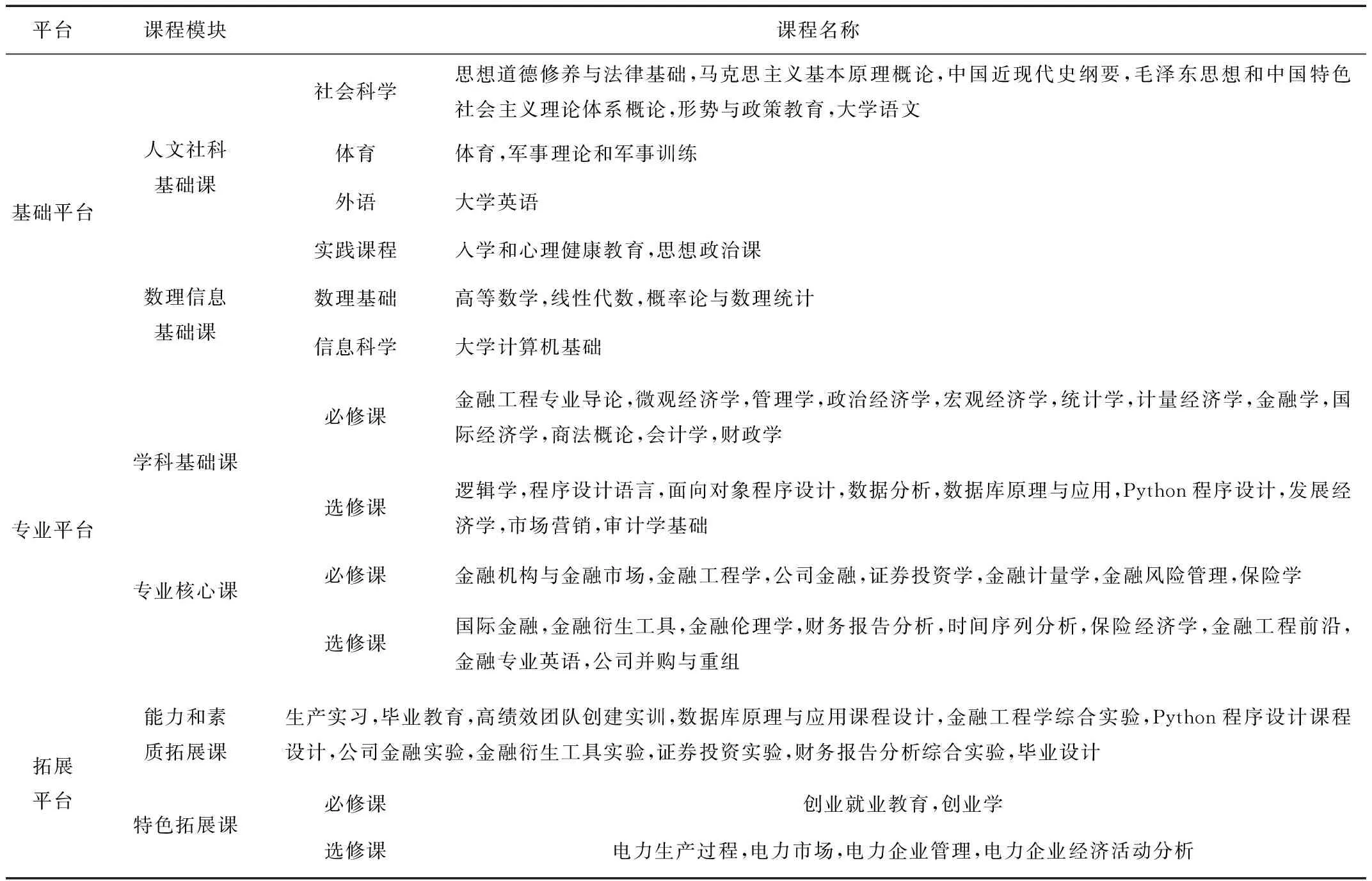

以互聯網為依托的新經濟不斷地滲透與擴張,成為驅動經濟增長和提升國家競爭力的重要因素。新經濟背景下,金融的發展具有關鍵作用。因此,金融工程專業課程體系需要進一步調整與完善,及時將金融工程的理論成果融入到教學實踐中,從而豐富教學內容。在課程體系中,教學團隊構建了基礎、專業和拓展3個平臺,針對每一個平臺,設置課程模塊,在此基礎上,確定具體課程。

表3描述了完整的人才培養課程體系。該體系共分為基礎平臺、專業平臺和拓展平臺,每一部分又細化為若干個課程模塊,課程模塊下設具體的課程。

表3 金融工程專業人才培養課程體系

在基礎平臺上,構建人文社科和數理信息基礎課兩大模塊,課程除形勢與政策教育、體育和大學英語貫穿大學4年以外,其它基礎課程均安排在大學一年級開設。基礎平臺的課程主要目標是文理兼修,培養學生掌握基礎知識,為專業和拓展平臺的課程學習實踐做準備。

專業平臺區分了學科基礎課和專業核心課2個模塊,在每個模塊中分別設置了必修課與選修課。在國家標準要求開設的必修課基礎上豐富了選修課的選課范圍,如加入與計算機程序開發設計和大數據分析相關的課程,以滿足專業對工程技術人才的要求。

拓展平臺設置了能力與素質和特色拓展2個模塊。前者是在專業平臺中理論課的基礎上開設的相應實踐與實習課程,這些課程從溝通組織、團隊協作和業務實踐等提升學生能力,培養職業素質。后者特色拓展模塊是結合電力行業高校特色,開設的與電力市場、電力企業和電力經濟活動密切相關的課程,這些課程的開設突出了學校特色,提升學生在電力行業的就業優勢。

1.3 加強課外培養,提高實踐能力

隨著我國金融市場快速發展,在傳統的投融資領域涌現出各類金融衍生產品。未來市場對金融產品的需求會更加豐富和多元化,這就對金融工程專業學生的創新實踐能力提出更高的要求。因此,在課堂培養的同時,該專業要求學生充分利用非課堂途徑,提升自身的實踐應用能力。按照培養方案的要求,課外培養計劃單獨設立學分,學生可以通過參加各類學科競賽、參與教師的科研項目等方式獲得學分。

學生在參加學科競賽過程中,由教師進行指導。如互聯網+商業計劃書大賽中,學生需要分析現階段項目的產業背景、競爭優勢、盈利模式、財務狀況等,這就要求學生將課堂學習到的理論知識應用到實踐中。各類學科競賽不僅提高了學生的學習熱情,同時也使教師精準掌握學生的興趣和特長,從而有針對性地優化課程教學內容。

與此同時,組織教師積極進行產學研合作,開展深層次的校企協同育人與多種形式的實踐教育。一方面,邀請企業導師向學生普及崗位需求;另一方面,與金融機構合作,建設實習基地。依托基地,大一年級的學生能夠完成認知實踐,大三學生開展金融領域的頂崗實習。在實習中培養學生的創造和創新能力、團隊合作和愛崗敬業精神。

2 完善師資建設,提升教學質量

為完善師資建設,打造一支理論基礎扎實,實踐經驗豐富的教師隊伍,鼓勵教師“走出去”,同時將金融機構專家“請進來”,開展教師培訓。

教師積極參加各級各類培訓,如數字化人才培養體系培訓、產學合作協同育人云端師資培訓、吉林省金融學“雙師雙能型”教師培訓等。鼓勵教師深入金融機構,了解實際業務流程和行業發展趨勢。

另外,專業定期邀請金融機構的從業人員,以專題報告的形式對教師進行培訓,傳遞信息。這些做法對教師教學與實踐能力的提升和知識結構的更新,都起到了顯著的促進作用。

為適應“新工科”背景下人才市場對學生綜合素質與應用能力的要求,教師要完成從“傳授者”到“引領者”的身份轉變,將教學過程從傳統的以教師為中心轉變為以學生為中心。通過多元化的教學方法,將傳統的課堂教學與線上課程相結合。引入先進的線上教學方式,搭建融合信息技術和專業教學的綜合性平臺,營造良好有效的教學氛圍,引入案例教學,組織學生討論,幫助學生建立獨立思維方式,以達到學生知識獲得、能力培養和素質提升的教學目標。

3 結語

本文基于“新工科”發展背景,探索綜合性高校金融工程專業的人才培養模式。該模式以知識、能力與素質并重的培養目標為導向,以多平臺的課程體系和豐富的教學內容為基礎,以突出實習與實踐的課外培養為特色,以高素質的教師隊伍和多種形式的教學手段為保障,旨在培養出適應不斷發展的金融行業的應用型人才。