在校本課程中培養高中生英語學科核心素養初探

——以“英語話劇與表演”中的《張騫出使西域》為例

安 玲

引言

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)提出普通高中英語課程具有育人功能,旨在發展學生的語言能力、文化意識、思維品質和學習能力等英語學科核心素養,落實“立德樹人”根本任務(教育部 2020)。《課程標準》為廣大高中英語教師指明了方向,要求他們正確理解這些素養的具體含義并能夠在具體教學中培養學生的這些素養。有鑒于此,英語教學不能局限于聽、說、讀、寫等單純的語言訓練或語法教學,而應逐漸轉變為除了培養學生的綜合語言運用能力外,還側重塑造具有正確的價值觀、有文明素養和社會責任感的人,為其終身發展提供空間和平臺。

話劇是一種適合學生學習的方式。對于非母語國家的學生而言,學習英語缺乏一定的語言環境,這要求教師盡量創設真實的語境,為學生運用英語交流搭建平臺。在中學英語教學中如何培養學生運用英語的能力,一直是教師不斷探討的問題。

為了開闊學生的視野,更好地培養他們的英語學科核心素養,西安某學校開設了多門校本課程,作為對傳統課堂的有效補充。教師承擔了“英語話劇與表演”校本課程教學,通過一學期的實踐發現,英語話劇豐富多樣的素材給學生創造了真實的語言環境,使其學習主動性更強,學習更高效,學習成果突出。學生在完成話劇編排時,通過豐富的語言知識,培養語言技能,獲取文化知識,發展思維品質,提升學習能力。下面以《張騫出使西域》為例,以3A課程觀、建構主義理論和任務型教學法為理論支撐,探討在實踐校本課程的過程中如何落實對高中生英語學科核心素養的培養。

一、理論基礎

(一)3A課程觀

利奧·范·利爾(Leo van Lier 1996)在多年實踐研究與反思的基礎上,從學習者的角度,將學習理論、課程理論和教學實踐綜合為3A課程觀,即Awareness(意識)、Autonomy(自主)、Authenticity(真實)。“意識”強調只有當學習與學習者現有的知識產生聯系時,學習才可能發生。要學習新東西,首先要注意到它的存在。這種注意必須建立在人們大腦中已有的知識結構與外部事物相關聯的基礎之上。如果大腦中已有的概念系統與外部事物不能建立某種聯系,學習就難以發生。“自主”涉及學生的自我調整、動機、責任感與義務感。學習者如果只是被動地接受所傳授的知識,注意力就會減弱,且不能真正關注所學知識。“真實”并不僅僅指語言材料與生活中語言使用真實的相關性,更指人的“真實行動”。也就是說,學習者在語言活動時做的事情是他們自己想做的,他們的行動是經過自主選擇的,他們所說的語言是他們想表達的。

(二)建構主義理論

建構主義理論認為,學習和發展是社會合作活動,這種活動是無法被教會的,知識是由學習者自己構建的,而不是他人傳遞的。這種建構發生在與他人交往的環境中,是社會互動的結果(龔亞夫、羅少茜 2003)。

(三)任務型教學法

任務型教學法指教師通過引導學生在課堂上完成任務的教學。它是一種強調“在做中學”(learning by doing)的語言教學方法,強調以學生為主體、教師發揮主導作用。任務型語言教學強調學生通過完成一系列學習任務掌握和使用語言。

二、“英語話劇與表演”校本課程簡介

“英語話劇與表演”校本課程包括中西方經典戲劇,如《雷雨》《哈姆雷特》《仲夏夜之夢》等,以及學生原創戲劇《張騫出使西域》《馬可·波羅中國行》等,旨在用英語講述“中國故事”,弘揚中華傳統文化。

本課程為每學期隔周開設,學生走班制學習。課堂以教師為主導、學生為主體,采用任務型教學法,讓學生單獨或小組合作完成任務。小組成員有明確的分工:誰負責協調,誰負責查找資料,最終成果以什么形式呈現等。學生在完成這些活動的過程中主動學習、相互交流,不斷調整學習方式和研究方法,從而產生強烈的學習動機,體會完成任務的成就感,并繼續主動學習。

具體而言,在每堂課前,學生選擇素材,以小組合作學習的方式,在教師的指導、幫助下,搜集劇本或背景知識,編寫劇本,了解戲劇內容,理清情節,把握高潮,潤色語言,剖析人物性格,為生動、形象地演練劇本作鋪墊。隨后,各小組按照學生外貌及性格特點分配角色,完成學習及表演,最后在課堂上展示。最終,學生在學校大型活動中呈現完整的中外經典戲劇。

三、“英語話劇與表演”校本課程實踐

英語學科核心素養包括語言能力、文化意識、思維品質和學習能力。“英語話劇與表演”校本課程為學生提供了全新的課程體驗,使其在編排話劇的各個階段,在一系列活動與任務中理解、運用語言,獲得文化知識,發展多元思維,形成學習能力。

(一)確定劇本,潤色臺詞

在準備階段,教師幫助學生精心挑選經典作品。此前學生完成了《仲夏夜之夢》《哈姆雷特》等戲劇的編排,對戲劇表演有所了解,加之學生在高一已經學習了漢朝歷史,為了弘揚中華傳統文化,用英語講述“中國故事”,發揮他們的創造力,確定了表演劇目《張騫出使西域》。

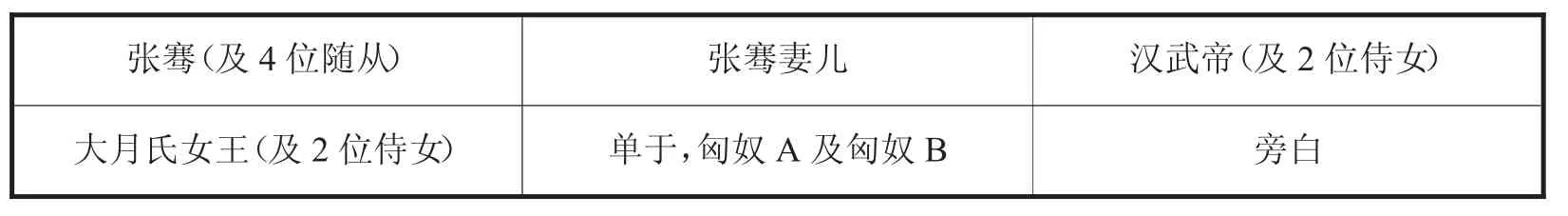

任務型教學法極大地調動了學生的積極性,發揮了他們的主體作用。在確定要表演《張騫出使西域》后,由于沒有現成的劇本,教師在第一堂課便布置任務——編寫劇本。首先將學生分組,并安排每組的組長,由組長為組員分配任務。教師引導學生了解張騫出使西域的背景知識(原因、經過、結果等),觀看相關視頻、電影等,細心觀察劇中的角色;引導學生通過查閱圖書或上網瀏覽相關資料,記錄經典臺詞。學生以小組為單位編寫劇本,確定人物及臺詞。在課堂上,各小組就人物、情節、臺詞等元素進行討論,互通有無。為了達到戲劇效果及舞臺效果,考慮到男女比例,在各組討論后,加入了一些配角,如隨從、侍女等。最終確定劇中人物16個,旁白1人(見表1)。

表1

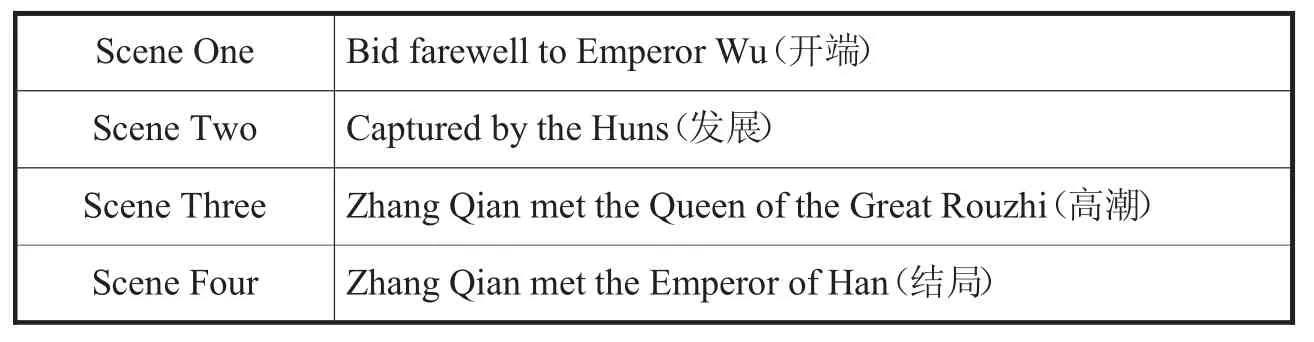

同時,為了體現歷史劇的厚重感與滄桑感,參考歷史文獻及影視資料,有的學生建議加入張騫妻兒與張騫離別等場景。這些充分體現了學生主動建構知識的能力。在反復修改后,最終將《張騫出使西域》分為四幕(見下頁表2)。

表2

學生在此過程中學會辨析文化中的具體現象,梳理概括劇中情節,建構新概念,培養了多元思維意識和創新思維能力。

在教師的幫助下,學生確定臺詞。通過把握情節和人物性格,反復琢磨與推敲臺詞,學生的語言能力得到鍛煉,學習能力得到提高。以下為臺詞修改潤色前、后文本。對比發現,前者冗長拖沓,后者精煉有力,更符合戲劇的語言特點,戲劇效果更顯著,也更能體現張騫出使西域前的決心與信心,凸顯人物性格。

Scene 1:Bid farewell to Emperor Wu(修改潤色前)

Emperor Wu:This visit is of great importance to our Great Han.I wanted to find a map of the west for you,but I couldn’t.It seems that the road is up to you.You must show the national pride and generosity of our Great Han.Never let others look down upon us!

Zhang Qian:I will keep your words in mind,my emperor!

Zhang Qian,leading more than 100 people,left Chang’an and set off for the west,beginning a hard journey of ten years.However,as soon as Zhang Qian entered the huns territory,they were found by the Huns.

Scene 1:Bid farewell to Emperor Wu(修改潤色后)

Zhang Qian:My emperor!I’m honored to be chosen to fulfill the great mission!

Emperor Wu:Zhang Qian,this visit is very important to our Great Han.You are surposed to persuade the Queen of Rouzhi to fight against the Huns with us.

Zhang Qian:Yes,my emperor!

Emperor Wu:But there may be a lot of difficulties ahead.Remember to show the national pride and generosity of our Great Han.Never let others look down upon us!(莊重嚴肅)Wish you come back with good news soon!

Zhang Qian:I will keep your words in mind,my emperor!(集體退場)

Zhang Qian,leading more than 100 people,left Chang’an and set off for the west,beginning a hard journey.

(二)分配角色,背誦臺詞

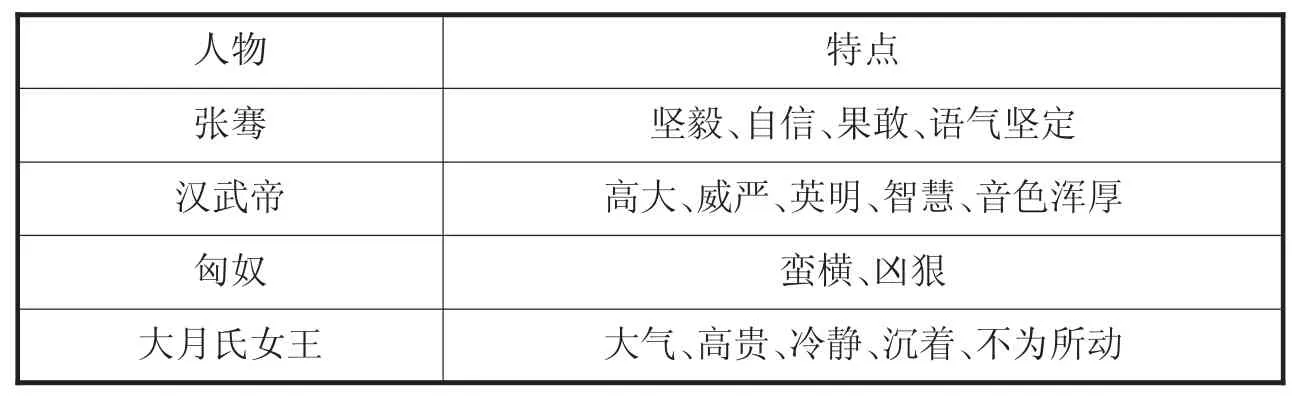

根據學生的愛好、外貌、形體、性格,結合劇中角色特質等確定劇中角色分配。角色分配可參照表3。

表3

因為最終確定的劇本共四幕,所以學生可分幕記憶,最終合幕完整記憶。建構主義認為,學生可以通過多種渠道,以及聽、說、讀、寫等活動,發現和感知生活環境,在大腦中構建獨到的理解。這種建構發生在與他人交往的環境中,是社會互動的結果。它強調學習者從自身經驗背景出發,對客觀事物的主觀理解和意義建構,重視學習過程而反對現成知識的簡單傳授。它強調人的學習與發展發生在與他人的交往和互動中。教師是學生最重要的互動對象(許葵花 2001)。教師要引導學生在背誦臺詞的過程中互相學習、糾錯并改進。戲劇中語言的實際運用要盡量貼近人物的內心世界,學生須注意發音、停頓、升降調及語言的流暢度。學生要通過朗誦、背誦臺詞,了解歷史背景,感受劇中人物的性格和情緒,學習劇中正面人物形象,形成正確的價值觀,從而堅定文化自信,形成自尊、自信、自強的良好品格。

(三)演練話劇,默契配合

學生在完全熟悉臺詞后可與劇中角色配合演練話劇。在組長的帶領下,學生需要考慮每一幕演員的出場順序、退場時間及站位,臺詞銜接、眼神,同時,所有演員須和旁白無縫對接,使戲劇表演流暢。更重要的是,每一位演員需要關注自身表情、手勢、動作、語言等。

比如,在第一幕,張騫與漢武帝告別時的站位應是舞臺正中間,而漢武帝的兩位侍女應在其身后,左右各一。考慮到觀看效果,張騫與漢武帝應側身面對臺下觀眾,兩位侍女也應稍微側身。

在第二幕,張騫被匈奴A、匈奴B押在單于帳外時,戲劇沖突比較明顯,如架刀、兇狠、驚慌失措、場面混亂、反抗等。演員要揣摩手勢語和體態語的表達,盡可能傳神刻畫戲劇沖突。在小組內,每一位演員都積極參與,集思廣益,提出建議,不斷認識到自己的問題并改進,使每一個動作、每一個眼神都無可挑剔。在此過程中,學生有明確的學習目標,能夠選擇恰當的策略與方法,監控、評價、反思和調整學習內容和過程,逐步提高用英語學習其他學科知識的意識和能力(Spolin 1986)。

Scene:Captured by the Huns.

However,as soon as Zhang Qian entered the Hun’s territory,they were spotted by the Huns.

Hun A:Who are you?Why are you here on our land?(在帳外)

Zhang Qian:I’m Zhang Qian,from Great Han.

Hun A:If so,come and bow to our chief.

Zhang Qian:No!Never will I do it!It is a shame for a man from Great Han to bow down to your chief.

Hun A:It is our custom,so is it for all the foreign ministers.

Zhang Qian:No,it’s not the same with Great Han,for we are relatives.Your chief and...

Hun A:(刀架在脖子上,兇狠、生氣的樣子)How dare you say this?!

四隨從(驚慌失措,場面混亂):Let go of him!How can you...!

Hun B:Bring the Han minister in!(匈奴A聞色收刀,押張騫面見單于;張騫作反抗狀)

(四)道具服飾,面面俱到

教師引導學生在排練話劇的過程中關注角色應使用的道具,小到漢朝酒杯,大到漢代宮廷,都考慮在內并設法還原。學生通過討論、交流列出所需道具(見表4)。

表4

因為話劇以漢朝歷史為背景,所以服裝與道具都應體現漢朝文化特點。學生課后可在能力范圍內制作道具,培養動手能力及創新意識。另外,學生還可租借服裝、道具,聯系專業人士化妝,使表演盡可能真實。學生主動完成任務時表現出極強的積極性,從而培養解決問題、與人溝通的能力。

(五)調整心態,完美呈現

在反復排練與不斷改進中,每一位演員逐漸融入劇情,被打上了角色的烙印。在學校一年一度的大型藝術節活動即將到來時,教師引導學生調整心態,不怯場,大方、自信地展示在校本課程中所學內容。這是對學生所學知識的檢驗,也是對其的挑戰和磨煉。在大型舞臺上表演和平時的表演不同,它考驗每一位演員的心理素質。反過來,大型舞臺表演有真實的服飾、道具,有布景、背景音樂,更有臺下觀眾的喝彩與鼓掌,每一位演員都有動力更好地表演。

結語

學習語言的最終目的是運用語言交際,然而,在實際英語教學中,學生缺乏真實的語境和交際的機會。“英語話劇與表演”校本課程給學生創造了良好的語言學習環境,是對高中英語傳統課堂的有效補充。“英語話劇與表演”校本課程給學生開辟了另一片學習英語的天地,極大地激發了他們的學習興趣。在與文本對話的過程中,學生能正確分析劇本,創造性地表達自己的觀點,獲得文化知識。在演繹文本的過程中,學生能有效規劃時間,合理分配任務,及時與劇組成員交流,與教師溝通,反思、調整排練活動,最終準確、流利地表達,生動、形象地表演,用英語講好“中國故事”,形成傳播中華文化的能力。在教師的引導下,學生在整個過程中都能自主學習,自我調控,保持強烈的學習動機,對所獲信息作深度處理;在不同的任務與活動中學習,培養了英語學科核心素養。