基于“多元智能理論”的初中數(shù)學(xué)作業(yè)設(shè)計(jì)

彭 敏

(襄陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 湖北襄陽(yáng) 441000)

“雙減”政策的出臺(tái),是教育觀念的大變革,促進(jìn)學(xué)生身心健康,有利于學(xué)生終身發(fā)展的“及時(shí)雨”。

“雙減”政策下,探究作業(yè)設(shè)計(jì)成為教師備課的重要內(nèi)容,這充分考驗(yàn)教師的授課水平和科研能力。因此,教師要聚焦“雙減”,深度研究作業(yè)設(shè)計(jì)。

在雙減背景下,教師加強(qiáng)作業(yè)設(shè)計(jì)勢(shì)在必行。很多“偏、難、怪、繁”的數(shù)學(xué)作業(yè)讓學(xué)生望而生畏,而教師利用多元智能理論,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)作業(yè)設(shè)計(jì)的層次性、實(shí)踐性、開(kāi)放性和發(fā)展性,讓學(xué)生通過(guò)不同的方式完成多樣性的作業(yè),在完成作業(yè)的過(guò)程中體驗(yàn)成功,激發(fā)興趣,讓完成作業(yè)成為提高學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自主探究的學(xué)習(xí)過(guò)程[1]。

一、數(shù)學(xué)作業(yè)現(xiàn)狀及原因

1.機(jī)械應(yīng)試。有些老師課后總是不加選擇地從課后習(xí)題中布置幾道習(xí)題或者一張?jiān)嚲恚怨P頭練習(xí)為主,作業(yè)形式單一,內(nèi)容簡(jiǎn)單,形式單調(diào),只注重基本知識(shí)和基本技能的訓(xùn)練,忽視了過(guò)程和方法的展示、情感態(tài)度和價(jià)值觀的培養(yǎng)。

2.武斷專(zhuān)制。作業(yè)完全由授課老師填鴨式布置或輸出,學(xué)生只能被動(dòng)接受,嚴(yán)重限制了學(xué)生自主學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成,也阻礙了學(xué)生質(zhì)疑思考、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出問(wèn)題能力的培養(yǎng)。

3.千人一面。作業(yè)內(nèi)容千篇一律,沒(méi)有差異,不能滿足不同學(xué)生的學(xué)習(xí)需要。

4.封閉獨(dú)立。只強(qiáng)調(diào)學(xué)生獨(dú)立完成作業(yè),沒(méi)有提倡大家合作、探究解決問(wèn)題,無(wú)法提升學(xué)生合作素養(yǎng)的培養(yǎng)。

5.評(píng)價(jià)不科學(xué)。評(píng)價(jià)方式單一,老師們大多只用批閱時(shí)間表示老師已經(jīng)完成批閱或者打等級(jí),偶而的語(yǔ)言評(píng)價(jià),這些簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)不能發(fā)揮作業(yè)評(píng)價(jià)的激勵(lì)和促進(jìn)作用。

以上的作業(yè)布置和評(píng)價(jià),沒(méi)有發(fā)揮作業(yè)的應(yīng)有作用,甚至是阻礙了學(xué)生自主生動(dòng)活潑的發(fā)展,使學(xué)生對(duì)作業(yè)沒(méi)有了興趣,對(duì)學(xué)習(xí)產(chǎn)生了畏懼情緒。

二、多元智能理論下的數(shù)學(xué)作業(yè)觀

傳統(tǒng)的智商理論和皮亞杰的認(rèn)知理論認(rèn)為,人的智能是以語(yǔ)言智能、邏輯—數(shù)學(xué)智能為核心的,多元智能理論認(rèn)為智能一般包括八種,包括除了語(yǔ)言智能、邏輯—數(shù)學(xué)智能以外的音樂(lè)智能、數(shù)理邏輯智能、視覺(jué)空間智能、身體運(yùn)動(dòng)智能、個(gè)人存在智能和人際交往智能等。而且多元智能理論認(rèn)為,八種智能沒(méi)有好與壞之分,每一個(gè)學(xué)生都有獨(dú)特的智能表現(xiàn),只要有合適的環(huán)境和條件,每一項(xiàng)智能都可以得到充分的發(fā)展,這實(shí)質(zhì)和我國(guó)教育中“因材施教”是相通的。多元智能理論對(duì)教學(xué)評(píng)價(jià)也有很多啟發(fā),評(píng)價(jià)不能限于對(duì)書(shū)本知識(shí)的記憶程度,更應(yīng)該重視對(duì)理解能力、應(yīng)用能力、創(chuàng)新能力、反思能力的評(píng)價(jià)。初中數(shù)學(xué)作業(yè)設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià),應(yīng)該遵循這一理論去實(shí)施,讓作業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展,促進(jìn)學(xué)生的個(gè)性發(fā)展[2]。

三、多元智能理論下的數(shù)學(xué)作業(yè)設(shè)計(jì)類(lèi)型

1.多樣性的作業(yè)設(shè)計(jì)

多元智能理論強(qiáng)調(diào)學(xué)生的智能表現(xiàn)是綜合的,這對(duì)于作業(yè)設(shè)計(jì)提供了啟示。

(1)分層布置。布置層次性作業(yè)就是針對(duì)學(xué)生的差異,給學(xué)生留有自主選擇的空間,通過(guò)不同作業(yè)的訓(xùn)練,引導(dǎo)學(xué)生理解應(yīng)用知識(shí)、探究發(fā)展能力,讓每個(gè)學(xué)生在不同起點(diǎn)上獲得不同的發(fā)展。一方面可以把家庭作業(yè)根據(jù)學(xué)生情況分為基礎(chǔ)類(lèi)、應(yīng)用類(lèi)、拓展類(lèi)。基礎(chǔ)類(lèi)針對(duì)學(xué)習(xí)困難的學(xué)生,可以是對(duì)定義、概念、公式的記憶等基礎(chǔ)性的知識(shí),也可以是基礎(chǔ)知識(shí)的簡(jiǎn)單應(yīng)用;應(yīng)用類(lèi):針對(duì)學(xué)習(xí)中有一定應(yīng)用能力的學(xué)生,題目的選擇應(yīng)該是對(duì)所學(xué)的知識(shí)進(jìn)行簡(jiǎn)單的運(yùn)用或進(jìn)行二次應(yīng)用;拓展類(lèi):針對(duì)學(xué)習(xí)中綜合能力強(qiáng)的學(xué)生,可以選擇知識(shí)間、不同章節(jié)間綜合性強(qiáng)的題型。如在學(xué)習(xí)了“冪的運(yùn)算”后,基礎(chǔ)類(lèi)作業(yè)就是直接利用性質(zhì)進(jìn)行計(jì)算或?qū)嶋H中需要利用冪的性質(zhì)進(jìn)行計(jì)算的問(wèn)題,應(yīng)用類(lèi)可以選擇改變底數(shù)的形式,或者可以混合其他性質(zhì)的問(wèn)題,而拓展類(lèi)問(wèn)題可以是性質(zhì)的逆用,也可以是與其他知識(shí)相結(jié)合的問(wèn)題。

(2)量力而行——布置梯級(jí)作業(yè)。教師可根據(jù)學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)掌握程度、思維的發(fā)散程度、知識(shí)的綜合程度等,把作業(yè)分為:必做題—知識(shí)的一次應(yīng)用,有利于學(xué)生體驗(yàn)成功,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自信心;選作題—側(cè)重于能力鞏固提升,學(xué)生可根據(jù)自己的能力選擇做;探究題——綜合性強(qiáng),體現(xiàn)學(xué)生的能力和創(chuàng)新。

(3)自主選擇——布置多樣性作業(yè)。多元智能理論認(rèn)為,每個(gè)人都有自己相對(duì)的優(yōu)勢(shì)智能和弱勢(shì)智能,只有智能的差異,沒(méi)有智能的優(yōu)劣。我們的作業(yè)形式應(yīng)靈活多樣,讓學(xué)生自主選擇類(lèi)型。如對(duì)章節(jié)知識(shí)的總結(jié),可讓學(xué)生設(shè)計(jì)知識(shí)體系圖,也可讓學(xué)生設(shè)計(jì)方法手抄報(bào),可讓學(xué)生寫(xiě)學(xué)習(xí)反思,也可讓學(xué)生編制章節(jié)測(cè)試題等,因人而異、各取所需,激發(fā)興趣,發(fā)展能力。

2.過(guò)程性的作業(yè)設(shè)計(jì)

數(shù)學(xué)作業(yè)布置要從知識(shí)的形成、發(fā)展、內(nèi)化、比較、應(yīng)用等環(huán)節(jié)入手,讓學(xué)生在經(jīng)歷和體驗(yàn)中獲得學(xué)習(xí)能力。

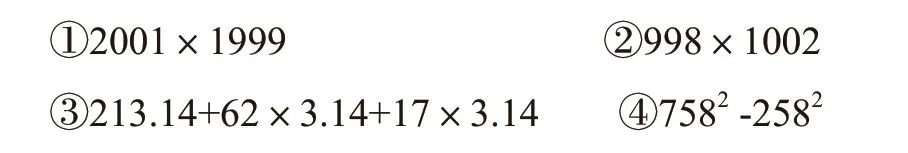

(1)前置性作業(yè):在新授課之前安排一些準(zhǔn)備性練習(xí),可以為導(dǎo)入新知識(shí)做好鋪墊,著眼點(diǎn)放在啟發(fā)學(xué)生思維、激發(fā)興趣、指點(diǎn)思路上,促使知識(shí)順利遷移。如在學(xué)習(xí)有理數(shù)的計(jì)算時(shí),可以讓學(xué)生限時(shí)完成小學(xué)學(xué)過(guò)的計(jì)算,使學(xué)生在學(xué)習(xí)新課時(shí)自然相互對(duì)比,理解有理數(shù)運(yùn)算與以前運(yùn)算之間的聯(lián)系,明確學(xué)習(xí)方向,使學(xué)生將新知識(shí)同化于已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)中。在學(xué)習(xí)因式分解的方法之前讓學(xué)生嘗試進(jìn)行以下的計(jì)算:

學(xué)生在預(yù)習(xí)作業(yè)中會(huì)用乘法分配律,將(3)簡(jiǎn)便運(yùn)用,其他三個(gè)都會(huì)用直接計(jì)算的方法算出結(jié)果,在課堂上因分式分解的方法使其他三個(gè)非常簡(jiǎn)便計(jì)算出來(lái)。通過(guò)對(duì)比,學(xué)生會(huì)體會(huì)到簡(jiǎn)便運(yùn)算不僅僅使用運(yùn)算律,還可以運(yùn)用乘法公式和因式分解的方法,激發(fā)了學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,加深對(duì)數(shù)式通性的認(rèn)識(shí)。

(2)辨析性作業(yè):隨著學(xué)習(xí)內(nèi)容的增多,學(xué)生難免出現(xiàn)對(duì)知識(shí)方法的混淆。教師要選擇學(xué)生易錯(cuò)點(diǎn)讓學(xué)生對(duì)比理解。如為強(qiáng)化一元二次方程與二次函數(shù)之間的聯(lián)系,我布置學(xué)生比較以下四個(gè)問(wèn)題:a為何值時(shí)

①方程(a-2)x2-2(a-1)x+a=0有兩個(gè)實(shí)數(shù)根?

②二次函數(shù)y=(a-2)x2-2(a-1)x+a與x軸有兩個(gè)交點(diǎn)?

③方程(a-2)x2-2(a-1)x+a=0有實(shí)數(shù)根?

④函數(shù)y=(a-2)x2-2(a-1)x+a與x軸有交點(diǎn)。辨析類(lèi)問(wèn)題,可培養(yǎng)學(xué)生思維的嚴(yán)謹(jǐn)性。

(3)反思性作業(yè):對(duì)學(xué)習(xí)過(guò)程的反思,是學(xué)好數(shù)學(xué)的重要方法,用作業(yè)形式來(lái)培養(yǎng)學(xué)生反思能力和習(xí)慣是最有效的。每學(xué)完一章,我總是讓學(xué)生以命題作文的形式完成對(duì)本章的總結(jié)反思。如“一元二次方程中的‘左顧右盼’”“抓住旋轉(zhuǎn)的牛鼻子”“陰影部分面積求解大全”等,這些主題既讓學(xué)生歸納了知識(shí),又鍛煉了學(xué)生的語(yǔ)言表達(dá)能力。此外,我還開(kāi)展了數(shù)學(xué)手抄報(bào)活動(dòng),學(xué)生需要圍繞主題查閱資料、精心設(shè)計(jì)版面,創(chuàng)作出了一張張精美的手抄報(bào)。中外數(shù)學(xué)家的故事、數(shù)學(xué)名人名句、數(shù)學(xué)在科技發(fā)展中的作用等內(nèi)容,讓學(xué)生感受數(shù)學(xué)的魅力,提高學(xué)生學(xué)數(shù)學(xué)、愛(ài)數(shù)學(xué)的興趣,擴(kuò)大數(shù)學(xué)知識(shí)面,豐富學(xué)生數(shù)學(xué)知識(shí),提高學(xué)生的核心素養(yǎng)。

(4)體驗(yàn)性作業(yè):在學(xué)習(xí)“一元一次不等式的實(shí)際應(yīng)用后”,我以“雙十一”消費(fèi)數(shù)據(jù)為話題,讓學(xué)生采用多種活動(dòng)形式開(kāi)展學(xué)習(xí),如:小組合作與展示;課前收集數(shù)據(jù)、整合數(shù)據(jù);課堂分析數(shù)據(jù)、解析數(shù)據(jù);真實(shí)數(shù)據(jù)計(jì)算;視頻的剪輯合成;課堂歸納小結(jié)等。這種方式可以讓學(xué)生真正“動(dòng)起來(lái)”,在活動(dòng)中積累數(shù)學(xué)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn),提升數(shù)學(xué)能力與素養(yǎng)。教師要在活動(dòng)過(guò)程中注重體現(xiàn)活動(dòng)的數(shù)學(xué)性,注重培養(yǎng)學(xué)生良好的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)慣,使學(xué)生掌握恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)學(xué)習(xí)方法,使學(xué)生的觀察、分析、發(fā)現(xiàn)、表述、計(jì)算、操作等綜合能力得到鍛煉與提升。當(dāng)學(xué)生提出:“要使北京市人均水資源的增加量不低于40立方米,北京市的新增城市人口應(yīng)控制在學(xué)生已經(jīng)會(huì)利用方程、方程組、不等式、不等式組等數(shù)學(xué)模型解決實(shí)際問(wèn)題基礎(chǔ)上進(jìn)行的數(shù)在多少萬(wàn)以內(nèi)?”時(shí),我們看到數(shù)學(xué)思考與創(chuàng)新精神的悄然萌芽。

3.合作型作業(yè)

根據(jù)多元智能理論,完成作業(yè)的方式應(yīng)該促進(jìn)學(xué)生多種智能的發(fā)展,動(dòng)手實(shí)踐、自主探索與合作交流是學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的重要方式。因此,教師在作業(yè)設(shè)計(jì)上既要重視學(xué)生能夠獨(dú)立完成的類(lèi)型,也要設(shè)計(jì)學(xué)生間能合作完成的類(lèi)型,提供學(xué)生交流合作的時(shí)間空間。

(1)合編試卷:傳統(tǒng)的試卷編制都是由教師完成,在重難點(diǎn)的把握和題型選擇上教師處于絕對(duì)權(quán)威地位,而學(xué)習(xí)的主體-學(xué)生完全處于被動(dòng)地位。在教學(xué)中,教師可以嘗試在考前、考后分別讓學(xué)生以小組為單位,合作完成一份單元檢測(cè)卷。在考前,學(xué)生在學(xué)習(xí)小組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下復(fù)習(xí)本單元內(nèi)容,找重點(diǎn),列提綱,選擇題型,編輯排版,小組成員根據(jù)特長(zhǎng)進(jìn)行分工。考試后的合編的試卷,重在檢驗(yàn)自己薄弱點(diǎn)的理解,提高檢測(cè)的針對(duì)性。合編試卷可以在不同小組間交叉使用,這樣可以使學(xué)生更深刻地感受到自己是學(xué)習(xí)的主人,主動(dòng)學(xué)習(xí)的意識(shí)得到了激發(fā)和增強(qiáng)。

(2)動(dòng)手實(shí)踐:多元智能理論強(qiáng)調(diào)在真實(shí)情景中的運(yùn)用是發(fā)展智能的重要途徑。數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的目標(biāo)就是要增強(qiáng)學(xué)生運(yùn)用知識(shí)的能力,使單一的數(shù)字化問(wèn)題趣味化、生活化,應(yīng)該是作業(yè)布置應(yīng)遵循的原則。如“學(xué)習(xí)不等式的應(yīng)用”時(shí),讓學(xué)生調(diào)查生活中各種電器如熱水器的價(jià)位,學(xué)生通過(guò)計(jì)算確定是購(gòu)買(mǎi)燃?xì)鉄崴鬟€是電熱水器還是太陽(yáng)能熱水器。在學(xué)習(xí)了等腰三角形的性質(zhì)后,讓學(xué)生制作測(cè)平儀,在學(xué)習(xí)了角平分線性質(zhì)后,讓學(xué)生制作測(cè)角儀、角度平分儀,每次制作都可以在小組間進(jìn)行評(píng)比。在學(xué)習(xí)了三角形全等以后,教師可以組織以玩轉(zhuǎn)幾何模型為主題的活動(dòng),讓學(xué)生不僅做到眼中有形,更做到心中有“型”,從而更加深入地了解數(shù)學(xué)。

4.開(kāi)放性的作業(yè)

根據(jù)多元智能理論,每個(gè)學(xué)生都有適合自己的學(xué)習(xí)類(lèi)型和方法,在作業(yè)設(shè)計(jì)上要體現(xiàn)學(xué)生的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,多設(shè)計(jì)形式多樣,方法多樣的作業(yè)內(nèi)容,適應(yīng)每一個(gè)學(xué)生的獨(dú)特性,讓每一位學(xué)生愛(ài)上作業(yè),從而愛(ài)上學(xué)習(xí),成為學(xué)習(xí)的主人。

(1)巧妙變式練習(xí):大量重復(fù)性的作業(yè)是加重學(xué)生心理負(fù)擔(dān)的罪魁禍?zhǔn)祝兪骄毩?xí)既可以破除“思維定勢(shì)”,養(yǎng)成全方位、多角度思考問(wèn)題的良好學(xué)習(xí)習(xí)慣,又能提高學(xué)生學(xué)習(xí)能力。在幾何教學(xué)中,老師要從不同角度、通過(guò)圖形的平移、旋轉(zhuǎn)、對(duì)稱(chēng)等變換,讓學(xué)生總結(jié)規(guī)律方法。特別是章節(jié)單元復(fù)習(xí)時(shí)要通過(guò)圖形的變換,提高學(xué)生綜合應(yīng)用知識(shí)的能力。

(2)一題多解練習(xí):如對(duì)應(yīng)用題的作業(yè)設(shè)計(jì),可選擇一題多種解法的問(wèn)題讓學(xué)生總結(jié)應(yīng)用題的一般方法,也可給出方程讓學(xué)生設(shè)計(jì)問(wèn)題情景,培養(yǎng)學(xué)生收集信息、解決問(wèn)題的能力。

(3)跨學(xué)科作業(yè)。作業(yè)作為課程的有機(jī)組成部分,是課堂教學(xué)的鞏固與延伸,是一種綜合性的學(xué)習(xí)活動(dòng),教師要充分利用教材中的“拓展應(yīng)用”,對(duì)其進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)和改造,使其指向素養(yǎng)培養(yǎng),改變作業(yè)效率低下的現(xiàn)狀,以全面培養(yǎng)學(xué)生思維的系統(tǒng)性、深刻性和靈活性,促進(jìn)他們的深度學(xué)習(xí)。例如,在學(xué)習(xí)了長(zhǎng)方體的側(cè)面展開(kāi)圖后,筆者讓學(xué)生制作禮品包裝盒,并在包裝盒上寫(xiě)出祝福語(yǔ),學(xué)生在制作過(guò)程中不僅需要數(shù)學(xué)知識(shí)研究盒子的大小、需要多大的面積,以及美術(shù)知識(shí)對(duì)盒子進(jìn)行圖案設(shè)計(jì),還需要語(yǔ)文知識(shí)設(shè)計(jì)祝福語(yǔ)。學(xué)生的綜合能力得以鍛煉,對(duì)學(xué)習(xí)的興趣會(huì)更加濃厚。

四、多元智能理論下的數(shù)學(xué)作業(yè)評(píng)價(jià)

根據(jù)多元智能理論,作業(yè)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)該是多樣的,評(píng)價(jià)的目的應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)學(xué)生的優(yōu)點(diǎn),喚起學(xué)生的自信,引導(dǎo)學(xué)生能持續(xù)學(xué)習(xí),學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),促進(jìn)學(xué)生健康地發(fā)展[3]。

1.作業(yè)評(píng)價(jià)內(nèi)容只有對(duì)錯(cuò)嗎?顯然不是,對(duì)與錯(cuò)只是對(duì)作業(yè)結(jié)果的評(píng)價(jià),學(xué)生在完成作業(yè)過(guò)程中所表現(xiàn)出來(lái)的態(tài)度、情感、意志力、習(xí)慣等都應(yīng)該是評(píng)價(jià)的內(nèi)容。教師應(yīng)根據(jù)學(xué)生的書(shū)面作業(yè)是否工整、過(guò)程是否規(guī)范、解法是否新穎等方面給予肯定;對(duì)于實(shí)踐類(lèi)作業(yè)要從合作的態(tài)度、投入的程度、成果的表達(dá)方式等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.評(píng)價(jià)作業(yè)只是老師的事兒?jiǎn)幔慷嘣悄軓?qiáng)調(diào)學(xué)生是學(xué)習(xí)的主體,力圖開(kāi)啟學(xué)生的多元智能。在作業(yè)批改上對(duì)于基礎(chǔ)性作業(yè)可以采用學(xué)生自評(píng)、互評(píng)的方式,在批改作業(yè)的過(guò)程中了解不同的解題方法,也可以讓學(xué)生自主選擇批改方式。

3.評(píng)價(jià)方式只在收與發(fā)之間嗎?多元智能理論強(qiáng)調(diào)作業(yè)的實(shí)踐性與開(kāi)放性。在傳統(tǒng)教學(xué)中,教師對(duì)學(xué)生作業(yè)評(píng)價(jià)能僅僅是對(duì)與錯(cuò)或者是分?jǐn)?shù)的高與低,完全不能適應(yīng)每個(gè)學(xué)生的特點(diǎn),也不能適應(yīng)不同作業(yè)的評(píng)價(jià)要求。實(shí)踐性作業(yè)更多地培養(yǎng)學(xué)生綜合素養(yǎng),并以展示的方式來(lái)呈現(xiàn),各科老師、學(xué)生家長(zhǎng)都可以參與評(píng)價(jià)。

總之,雙減背景下,作業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)是每個(gè)教師必須加強(qiáng)的必修課,作為一名數(shù)學(xué)教師,要在準(zhǔn)確把握教學(xué)要求,充分了解學(xué)情的基礎(chǔ),用好多元智能理論,控制數(shù)學(xué)作業(yè)的量,優(yōu)化數(shù)學(xué)作業(yè)的質(zhì),豐富數(shù)學(xué)作業(yè)的形,讓學(xué)生在自主選擇、實(shí)踐運(yùn)用中發(fā)展思維,在多種表達(dá)、有效評(píng)價(jià)中體驗(yàn)成功。