豐富教學方式提高教學效率

◇楊天興(甘肅:寧縣寧江小學)

數學作為義務教育整個時期的一門關鍵學科,是對學生的邏輯思維及學習能力進行培養的主要渠道。因此,在小學數學的具體教學中,教師需注重訓練學生的思維,激發學生對知識的探究欲,以提高數學課堂教學效果。《教育信息化2.0 行動計劃》中的“信息化教學”明確指出,教師應合理運用信息技術,組織開展課堂教學,以實現教學方式的有效轉型。因此,在小學數學的課堂教學中,教師應注重對信息技術的有效運用,突破傳統教學模式的局限,為學生提供富有創新性、趣味性學習環境,從而使學生在充分掌握相關數學知識的同時,強化對于數學知識的創新與應用能力,促進小學數學整體教學質量提高。

一、信息技術在小學數學教學中應用的必要性

隨著《教育信息化2.0行動計劃》的出臺,“互聯網+教育”的模式已成數學教學的一個必然選擇。在小學數學的教學中運用信息技術的必要性表現在以下幾個方面。

(一)有助于學生形成自學能力

隨著信息技術的廣泛應用,人們的學習方式及生活方式發生了巨大變化。將信息技術運用于數學教學,能有效轉變學生進行知識學習的方式。由于信息技術不會被時間與空間所限制,學生既能通過信息技術開展線上學習,也能進行自主學習,長此以往,小學生就能形成相應的自主學習力。

(二)有助于激發學生的學習興趣

興趣是學生實現有效學習最好的老師。如果數學內容對于學生充滿吸引力,小學生就會對數學知識的學習充滿興趣與探究欲,并體現出學生在課堂學習中的主體地位。因此,數學教師在具體教學時,可應用信息技術,以圖片、動畫的形式,讓學生更形象、直觀地理解有關數學知識,并對數學知識產生強烈的探究興趣。同時,數學教師在具體教學時,還要注重融入小學生感興趣的問題,調動學生解決相關數學問題的積極性,這樣既能使學生對數學知識充滿探究欲,又能使學生積極地參與課堂學習活動。

(三)有助于學生思維能力的有效發展

相較于其他學科,數學學科的知識更加抽象,且有著很強的關聯性,這就對小學生自身的數學思維、邏輯推理等各項能力提出了更高的要求。將信息技術融入課堂教學,不僅可以培養小學生自身的空間想象力,促使其迅速掌握相關解題方法,增強學生的學習信心,而且還能通過多元的教學內容,滿足全部學生的學習需求,以縮短學生之間學習差距,為學生創造良好的學習環境。對學困生來說,信息技術的運用,可為他們提供自我展示的平臺,引導其積極發言,并通過問題、情境的引導,積極主動地求解與提問,促使其掌握學習的主動權。

二、信息技術在小學數學教學中的應用

(一)發掘教學資源

小學數學的具體教學中,教師除了要講解數學課本中相關知識,還要對教學內容進行相應的拓展,以此豐富課堂教學內容。一般來說,數學教師在確定教學目標以及設計教學方案時,是需要許多資料的,傳統的方式都是通過購買教輔書或者請教有經驗的教師,但這種方式獲取資源不僅需花費較長的時間,而且獲取的內容也十分有限,從而影響教學質量的提高。而運用信息技術,教師則能借助互聯網快速地搜集到大量與教學內容有關的資源,以此優化教學方案的設計。教師可以將搜集的資源經過篩選以及整合,選擇與學生學習、教學內容相符的內容,在豐富教學內容的同時,拓展學生的學習思維,從而使學生對相關知識充滿探究興趣,提高自身的學習能力。

例如,在對“生活中的數”開展教學時,教師可在互聯網中搜集些與教學內容有關的科普動畫,經過內容節選,將其播放給學生,以此引出生活中的數,然后讓學生數10 以內的物體個數,學習與掌握10 以內數的大小及其順序。教師運用信息技術將現實生活中涉及的數字圖片展示給學生,增強教學內容與實際生活的關聯,從而使學生更好地理解與掌握所學知識。

(二)創設教學情境

運用信息技術,能以嶄新的形式將相關數學知識呈現給學生,將傳統在教材、黑板上呈現的概念、定理、公式等轉化為音頻、動畫,呈現的數學知識也更加有聲有色。學生在課堂學習時,通過圖片、視頻等形式瀏覽動態的數學知識,就能使其學習的注意力被吸引到知識學習的過程中。除此之外,通過信息技術所呈現的動態化的教學模式,還能使數學知識更具靈動性,學生在進行探索學習的時候,也能真切體驗到數學的感性,并發現數學知識的魅力。

例如,在對“毫米、分米的認識”開展教學時,教師的主要任務就是讓學生充分認識長度單位,并能夠理解和應用相關長度單位。在對長度單位進行教學時,教師可引導學生準備相應的三角尺、直尺等帶著刻度的尺子,并提出問題:“尺子一般有哪幾種刻度?”學生思考后就會回答:“短刻度與長刻度。”通過相似的問題,引導學生認識到厘米與毫米,并了解到二者的關系:10 毫米=1厘米。接著,教師運用信息技術呈現出分米與米的具體長度,并推斷出10厘米=1分米、10分米=1 米的關系。當學生充分認識與掌握到長度單位及其數量關系后,數學教師可通過信息技術創設情境,引導學生應用長度單位,以實現課堂學習知識點的鞏固。這一教學過程,通常能促進學生課堂學習有效性的提高,還能在有趣味的、活躍的課堂氛圍中,實現知識的鞏固,并為其后續學習奠定堅實的基礎。

(三)培養學生數學意識

對學生數學意識的培養,是數學教學中必須關注的問題。在課堂學習中,學生怎樣觀察與發現數學問題、從哪些角度解決數學問題、怎樣分析以及表示具體數量關系、怎樣應用學習與掌握到的數學數據等,都與學生自身的數學意識有著密切關聯。想要讓學生形成較強的數學意識,在學生遇到學習問題時,教師就要指導學生整理相關數學知識,站在數學角度去思考和解決數學問題。在具體教學時,數學教師可引導學生依據自己的學習過程,寫些數學日記,記錄自己在一天中遇到與學習到的與數學知識有關的事物或事件,并用所學到的數學知識來表示。當學生的數學水平顯著提高后,教師可通過數學日記中記載的內容,創設對應的數據情境,將其組合設計為數學題,并指導學生加以解決。除此之外,在數學課堂教學時,教師應充分了解小學生自身的認知不足,如學生常常會由于學習方式不對而產生定向思維,在解題時,只能從一個角度思考與探究問題,此時,教師可滲透信息技術,將相關開放性的數學題呈現給學生,如一題多變、一題多解。

例如,在對“觀察物體”進行講解時,教師可采用信息技術,讓學生對相關學習內容進行觀察和思考:不同的立體圖形,站在正面看其形狀可能是相同的;相同的立體圖形,站在不同的位置觀察,形狀可能是不同的。以此促進學生學會站在不同角度看待數學問題。這一過程,既能豐富學生思考數學問題的方式,又能促進學生提高解決數學問題的能力,從而實現高效學習。

(四)強化學生應用意識

在信息技術環境下,數學教師要關注實際事例在教學中的滲透,引導學生結合具體生活學習與掌握知識,并深刻地體會到數學知識在生活中的實用價值,了解到數學知識與現實生活的密切關聯。這樣,不僅可以有效增強學生對數學知識的進一步認知,促進學生自身抽象思維能力的提高,還可以使學生學會仔細觀察自己身邊的數學問題,增強其對于數學知識的應用意識。

例如,在對“圓的認識”相關內容進行講解時,想要使學生充分掌握圓和扇形之間的關聯,教師可通過信息技術將現實生活中吃比薩的場景展示給學生。常規的比薩都是完整的圓,在切比薩的時候,切下來一角,就會出現個扇形,通過這個視頻,就可以讓學生掌握圓與扇形的關系,并促使其形成直觀思維。這樣的教學過程,能促進數學知識和生活的聯系,既可以使學生形成應用意識,又可以深化學生對于知識的理解,并促進學生自身的數學學科素養提高。

(五)開展鞏固練習

鞏固練習是幫助學生深入掌握新知識的重要手段,并能促進數學課堂的教學質量提高。小學數學傳統的鞏固練習都是根據課本章節后的習題或練習冊開展,教師則按照教學內容,完成相關練習題講解。這樣的鞏固練習,充分體現了應試教育的特征,再加上鞏固練習開展的方式較為單一,導致學生進行鞏固練習的興趣不濃厚。而將信息技術運用于鞏固練習,則能為鞏固練習提供更加豐富的內容,以激發學生參與鞏固練習的興趣,促進學生的課堂學習質量提高。

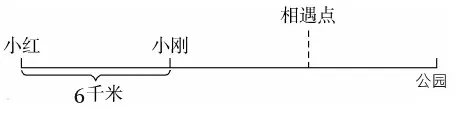

例如,在對“簡易方程”進行鞏固練習時,其章節內容主要是引導學生了解與掌握方程的含義,通過簡單方程式的建立,體會平衡和不平衡的動態過程,并解決實際問題。在完成章節內容的講解后,教師可運用信息技術,將兩個學生約著騎車春游的視頻播放給學生,即小紅與小剛都從自己家出發,騎車到某地郊游,并設置問題:小剛與小紅分別由距離6 千米的兩個地方騎車到某個公園,小紅家比小剛家更遠,小紅每小時騎車8千米,小剛則每小時騎4千米,若小紅比小剛早出發30 分鐘,那么,小紅要多久能追上小剛?以此引導學生列出相應的方程式。根據本題畫出的線段圖屬于小學高年級解決實際問題常用的方法,對于中低年級學生來說,都無法根據題意畫出相應的圖。此時,教師可依據動畫,為學生呈現簡單的線段圖,以增強學生練習題的解答,提高其解決問題的能力,如圖1。

圖1

解:設小紅出發了x 小時,兩人在某處相遇。依據圖1 可知,小紅的騎車距離是8x,小剛騎車的距離是4(x-0.5),其關系為:小紅騎行距離-小剛騎行距離=6,即8x-4(x-0.5)=6,解得:x=1。可見,將信息技術運用于鞏固練習,不僅能夠促進學生對于實際問題的有效解決,而且還能使學生體會到學習數學的價值。

三、結語

綜上所述,將信息技術應用在小學數學教學中,不僅能豐富教學方式,促使學生學習到更多的知識,而且還能使學生更高效地解決相關數學問題,并提高教學效率。基于此,小學數學教師在具體教學時,需注重信息技術的合理運用,將抽象、繁雜的數學知識直觀、形象地呈現出來,深化學生對數學知識的理解,強化學生應用數學知識的能力,實現數學素養提升。