韌性理念下適應災害的濱海景觀設計

——以福建省石獅市紅塔灣海岸公園為例

蘇叢明

(福建省城鄉規劃設計研究院,福建 福州 350008)

0 引言

韌性城市要求城市系統在受到外界干擾與沖擊后,仍能保持原來的城市結構、基本特征以及關鍵環節。濱海地區因其海陸相連的特殊區位,更易遭受極端天氣,對海岸帶沿線造成嚴重的破壞和損失。我國目前關于韌性的研究主要體現在宏觀的城市規劃中,因此微觀層面的韌性景觀研究有利于海岸帶更穩定地應對外界不可抗因素的侵擾,維持海岸生態系統的穩定,維護濱海城市風貌。

1 項目概況

1.1 項目背景

紅塔灣海岸公園位于石獅市永寧鎮東南部,北接永寧新沙堤村,南至觀音山,東至海岸線,西臨紅塔灣旅游公路,建設面積75.95hm2。紅塔灣海岸線全長6km,內含觀音山天然港灣;島礁多而緊靠內陸,觀音山天然礁石景觀獨特;沙灘、淺海水域廣闊,砂質細膩;下宅溪與郭坑溪入海口形成天然濕地景觀。但隨著海岸線和近岸海域開發強度的不斷增加,人類活動逐步向紅塔灣蔓延,隨之而來的是海灣在面對頻繁自然災害時脆弱性的增加。開展紅塔灣海岸公園建設是為了加強沙灘景區的生態修復,阻止無序旅游開發,對構建科學合理的自然岸線格局、促進海岸帶健康發展等方面具有重要意義。

1.2 現狀問題分析

1.2.1 自然災害

紅塔灣主要的自然災害為風災及水災。紅塔灣臨近臺灣海峽,受季風影響顯著,夏季盛行來自海洋的西南季風,其他季節以東北風為主,受海峽地形狹管效應影響,其境內風力較大。一年之中以10—12月大風日數最多,5—6月最少。歷年定時最大風速一般在9級,而瞬間最大風速達12級,瞬間最大風速多出現在夏季臺風襲擊時。紅塔灣年平均暴雨日為2.4天,暴雨日除12月份外,1—11月均有出現,主要集中在臺風、雷陣雨及梅雨季,尤其在6—8月。

1.2.2 人類活動干擾

隨著社會、經濟的發展,海岸帶開發利用、濕地灘涂圍墾建設等行為帶來良好社會經濟效益的同時,也造成了紅塔灣生境的改變、環境質量的下降。紅塔灣海岸的人為干擾主要以給村民生產生活帶來的占灘占林作業、海洋污染、土壤污染和自然灘涂破壞為主,導致海洋生態功能衰退、海洋物種棲息地縮小、溪流斷流等,且近年人為干擾有增強趨勢,包括低端無序的旅游設施開發、占灘圍建及不當的工程防護等。

1.3 紅塔灣海岸公園的困境

1.3.1 自然景觀受損

在自然因素和人類活動的影響下,紅塔灣海岸帶處于不斷變化之中。自然岸線是極端天氣時海岸帶的天然屏障,而圍灘養殖、工程建設等人類活動改變了海岸帶的自然風貌,加劇了風暴潮對海岸侵蝕的速率,影響了濱海濕地和濱海鳥類的生存,導致海岸帶生物多樣性減少、生境質量降低等諸多問題。海陸空間強硬的分割也影響了人類近海、親海。

1.3.2 防災設施薄弱

地方指揮部組織機構的領導作用,投資公司對使用要求的改變,如公路景觀的綠化提升,備用金比例的壓縮,投資公司提供的邊界條件不到位等致使不能按期開工建設,無法按期支付工程款項,監理單位的監理水平,監理工程師的素質等都將影響工程進展的快慢。建設單位應發揮自己的主控作用,充分挖掘相關單位的主觀能動性,凝心聚力推進工程進度。

紅塔灣受臺灣海峽狹管效應影響,處于強風受災區,然而部分沿岸地區無地形遮擋,部分強風地段無消浪設施,防御能力不足。且極端天氣海水順下宅溪倒灌對公園腹地造成巨大沖擊,使人工堤壩與堤內綠化受損嚴重。

1.3.3 利用效率低下

受自然氣象條件制約,紅塔灣植被景觀單一,旅游季節性明顯,無組織的旅游開發在場地內呈斑塊狀分布,各自為營,不成系統,配套設施薄弱,管理混亂。而設施配套的滯后導致了人流主要集中在公園中部海鮮街,其他區域人氣不高,安全隱患大。

2 整治修復策略

濱海地區的景觀韌性是指濱海生態系統在面對外界干擾時具備的維持、恢復和適應能力。不僅要求濱海景觀能夠保護現有的環境資源和海岸帶生境,還能保護城市內陸免受自然災害的侵襲,保障城市安全。基于紅塔灣海岸公園的現狀與困境,紅塔灣海岸整治修復策略應優先保障海岸帶的自然生境、落實保護空間,其次通過塑造豐富的空間層次強化其防御能力,最后植入文化與功能,使紅塔灣保持可持續發展的生機與活力。

2.1 落實生態空間,恢復自然生境

根據自然資源特征與生態敏感性分析結果劃定不同等級的保護分區,明確各分區保護要求。三旦島、觀音山等自然島礁以及下宅溪入海口濕地設為一級保護區,嚴格保護海蝕地形地貌與水源,保護原有植被,沙灘水域部分不進行水上活動與海濱浴場的建設;沿海防風林帶作為二級保護區應嚴格保護原有植被不得隨意砍伐,并定期進行防護林帶生態修復,補林造林;公園中部及防風林后的內陸地塊設為三級保護區,為游覽活動的主要集中區域。加強一、二級保護區內的生態保護,建立紅塔灣應對災害的緩沖區,可以大大提高公園的自我調節能力,有效抵抗自然災害,發揮天然防線的作用,保障市民在其他區域活動的安全。

2.2 豐富空間層次,增強防災能力

傳統的海岸防御體系包括防浪堤、擋墻、丁壩等硬質工程,然而單一層次的防御模式往往無法應對突發性的災害,在災害的數次侵襲后瀕于崩塌。韌性理念下的濱海景觀需要建立多層次的防御模式,即采用人工、剛性護岸與自然、柔性護岸相結合的防御形式,使整個防御體系擁有更大的包容性與彈性適應能力。

2.3 提升海岸活力,優化空間功能

為了在實現生態保護的同時充分為游客提供近海體驗的旅游機會,將場地劃分為不同的功能區,各區的開發程度和活動范圍不同。在空間形態上,不同的岸線設計呈現出不同的開放空間格局與濱海親水性,既保證公園擁有抵御風浪侵襲的能力,又保障了人群活動空間,使紅塔灣濱海空間可持續健康發展。

3 韌性景觀設計

3.1 生態修復

3.1.1 自然灘涂環境修復

在公園管理上,劃定保護區與游覽區,控制游人活動范圍,約束游人活動行徑,禁止在沙灘上建設永久性建筑。拆除占灘養殖塘場,撤除養殖水塔、排水管道等圍建設施。加強沙灘監控,定期清理沙灘垃圾。在生態手段上,通過沙灘養護、促淤保灘、清篩補沙、生態護岸等人工措施基本恢復自然灘涂的原始形態。

3.1.2 河口濕地生態修復

恢復和保護河口濕地,結合河道整治進行修復。拆除現狀漿砌防浪堤,通過地形改造,結合拋石與植被打造生態友好型護岸,對海潮起到有效的消能作用,同時提供良好的生物棲息地。濕地原生植被生態系統脆弱,在河道與濕地整治過程中將含植被的土壤表皮層另行堆放,待場地整理后將其堆放回原處,恢復優美的濕地景觀。

3.1.3 沿海防護林系統修復

現狀沿海基干林以木麻黃為主,北端與南端受風暴潮破壞嚴重,中部防風林部分出現老化衰敗的現象。保護現狀木麻黃林,通過設置排鹽設施、改良土壤、小苗密植、架設防風網等措施,營造避風微環境,為植被生長創造適宜的環境,提高新植苗木成活率。同時,在林下游步道兩側及縫隙處補植樸樹、草海桐、千頭木麻黃、夾竹桃等觀賞性高的植物。

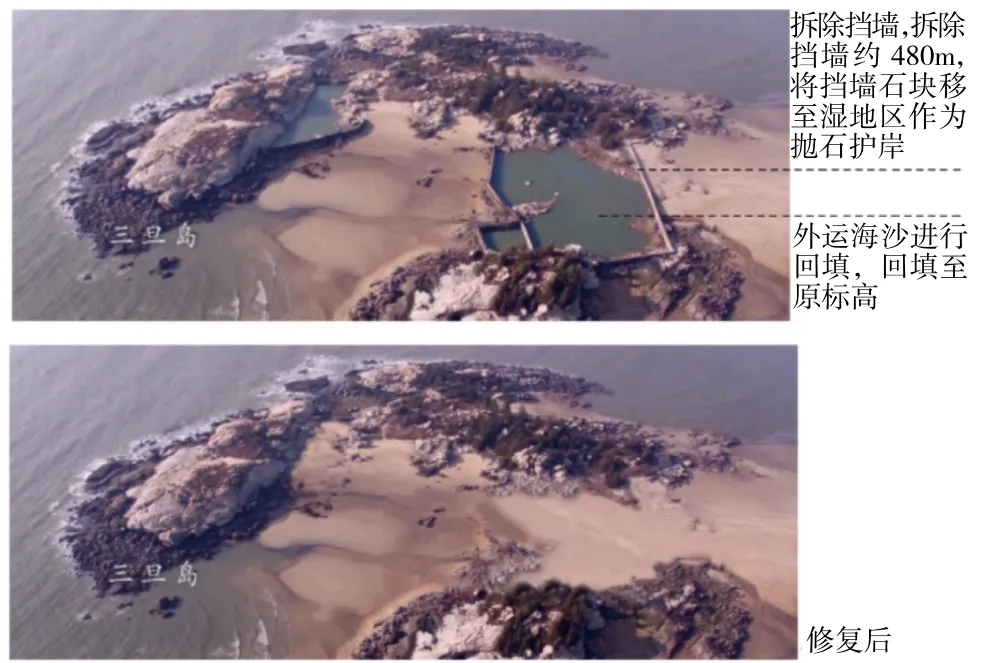

3.1.4 海島自然屬性恢復

公園北端三旦島與南端觀音山擁有許多風貌奇特的海蝕、風蝕巖礁以及軍事戰壕遺跡,為保護礁石與原生植被,建設架空觀景棧道,規范行人路徑,避免游客無規劃的路徑對島嶼生態造成破壞。拆除三旦島養殖場,回填海沙,恢復沙灘原貌(見圖1)。

圖1 紅塔灣海岸公園沙灘修復工程(圖片來源:作者自攝)

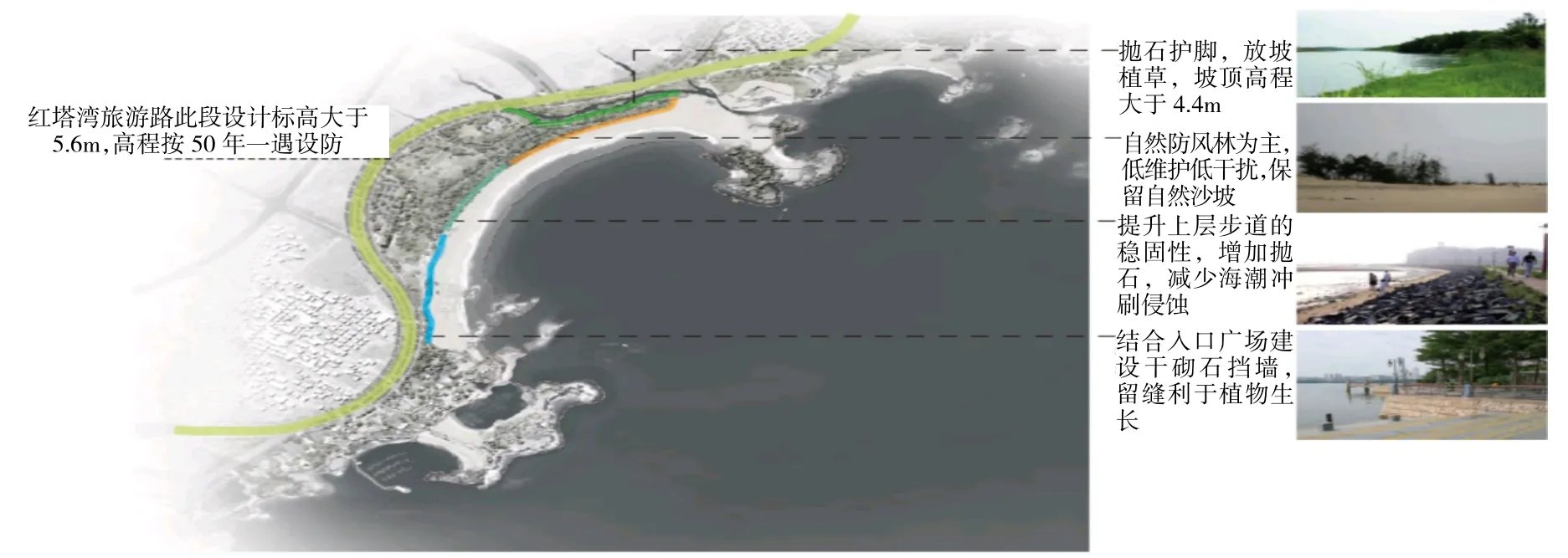

3.2 濱海防御

海浪沖擊是對濱海空間安全造成威脅的主要因素,紅塔灣主要通過建立不同形態的韌性堤防體系,采取堤前消浪、地形加高、生態護岸等多種防御措施互補的策略提升公園防御波浪侵襲的能力(見圖2)。

圖2 紅塔灣海岸公園護岸設計(圖片來源:作者自繪)

3.2.1 堤前消浪

紅塔灣海岸公園的工程設計采用了塊石消浪與階梯式消浪2種形式。

1)塊石消浪 紅塔灣濱海一側原以自然沙坡為主,少量砌石擋墻且大多已崩塌。在公園工程設計中,防風林段保留自然沙坡,利用拋石加固破損岸線,并用以穩固上層濱海步道,降低海潮沖刷侵蝕。

2)階梯式消浪 主入口與海岸呼應的流線式濱海臺階能夠有效消耗波浪能量,減少波浪爬高,同時為游客提供極佳的觀海休息空間。

3.2.2 地形加高

沙丘是海岸帶的天然屏障,在豎向設計上,公園平行于海岸線建設兩條人工沙丘。并通過引入耐旱、伏地狀蔓生植被,起到固定沙礫的作用,有效抵抗飛沙。防風林緊鄰海灘的第一道沙丘,可以在風暴潮來臨時直接接受風浪作用,大量吸收并減弱風浪的沖擊力,對沙丘后的內陸環境起到保護作用。第二道沙丘設于防風林之后,形成公園的第二道防線,同防風林一起構成最安全宜人的活動空間,可進行各類服務設施、娛樂休閑活動場地的建設。

3.2.3 生態護岸

公園北端村民為防海水倒灌農田而自行修建硬質直立擋墻,不僅侵占原有濕地灘涂,影響生境,且硬質擋墻隨著風暴潮的逐年侵蝕已局部出現坍塌,危險系數大。因此公園規劃將硬質擋墻拆除,通過大量的土方工程修復退化的濕地邊界,改為更具韌性的生態護岸,形成綠色防洪護岸,以提升公園應對自然災害的防護能力。與傳統硬質駁岸消浪方式相比,生態護岸不僅具有增強岸灘穩定、防蝕促淤等功能,且成本低、工程量小、環境協調性好、維護更為方便。

3.3 功能提升

結合濱海綠化、景觀步道等公共開放空間預留城市通風廊道和生態廊道。預留濱海廣場、市民草場等大型開放空間,可在災時作為避難救援場所。同時起到提升海岸景觀效果,展現海洋文化價值,提升人居環境品質的作用。

為避免過度開發對場地生態環境造成二次破壞,公園建設充分考慮場地的環境承載力,市民草場、沙灘浴場均以自然環境為載體,組織低干擾的游憩項目,通過定期舉行戶外音樂節、沙灘文化節、藝術沙龍等活動,合理引導游人對濱海公共空間的利用,促進市民開展豐富多彩的活動。

4 結語

海岸帶是銜接海陸生態環境的重要過渡空間,是維護沿海地區生態安全和保護區域物種多樣性的重點區域,同時也是城市環境和海洋自然環境沖突的地帶。最大化地利用自然生態資源,構建軟硬兼備的韌性海岸,打造生態、防災、景觀體驗于一體的韌性海岸——紅塔灣海岸公園,為石獅海岸帶開發利用提供了新的契機,重拾在城市快速發展進程中被忽視的濱海生態、人文訴求和健康生活,守護記憶的港灣。