鄉村振興背景下農村基層干部學歷提升探究

——以“北京市農村基層干部人才培養工程”為例

劉 欣,楊永杰

( 北京農業職業學院,北京 100093)

黨的十九大提出了實施鄉村振興戰略,“培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的‘三農’工作隊伍”的要求。在全面實施鄉村振興戰略的新時期、新形勢下,農村基層干部肩負著帶領廣大村民進行農村政治建設、經濟建設、文化建設和社會建設的使命,是帶領廣大農民發展農村經濟,構建鄉村治理體系,實現鄉村振興的關鍵力量。他們的能力素質直接影響著鄉村振興戰略的成敗。當前農村基層干部學歷狀況與實現鄉村振興對村干部的要求仍然存在一定的差距,而他們提高學歷的途徑不多。在這一背景下,中共北京市委組織部聯合中共北京市委農村工作委員會與北京市教育委員會共同開展“北京市農村基層干部人才培養工程”(以下簡稱“工程”)學歷教育工作。“工程”在北京農業職業學院農村經營管理專業基礎上開設“村務管理方向”,對北京市農村基層干部進行普通高等教育全日制大專學歷培養。2018年開始招生,經過4年5次招生,累計招錄1 800余人。“工程”成效顯著,得到廣泛關注。

1 開展“北京市農村基層干部人才培養工程”的意義

“工程”為京郊培養了一批受過系統高等職業教育的具有理論知識和實踐能力的農村基層干部隊伍。由于采取的校政雙主體培養模式,組織部門一直對學生進行綜合考評,對有發展潛力的優秀人員,列入后備干部進行重點培養,進而建立起一支“一懂兩愛三過硬”村級干部后備隊伍。“工程”成為農村基層干部選拔培養的重要途徑,有力地助推了京郊鄉村人才振興。

2017 年 12 月召開的中央農村工作會議指出,“黨的領導是提高鄉村振興實施效能的重要保障。強化建設農村工作隊伍,是鄉村振興實施的組織保障。”“北京市農村基層干部人才培養工程”對農村基層干部的培養,尤其是對村書記及“村兩委”培養,使他們的素質、能力在鄉村振興背景下及時、有效地得到提升。進一步加強了農村基層組織建設能力,有力地助推了京郊鄉村組織振興。

北京農業職業學院農村基層干部全日制學歷教育的招錄對象是以村黨支部與村民委員會(以下簡稱“村兩委”)成員為主的直接參與鄉村治理的村級干部。農村基層干部及農村基層后備干部通過學習,提高了治理鄉村的能力,對于提高當地鄉村治理水平、京郊鄉村振興具有深遠的現實意義。

對于普通高職來說,農村基層干部是全新的培養對象,更具職業教育色彩,培養模式沒有可以借鑒的先例,必須針對農村基層干部特點創新人才培養模式。學院采用了從招生到就業的全程校政雙主體培育模式。一個主體是高等學校,另一個主體是政府組織部門,高等學校與地方政府合作辦學,將雙方的優勢資源充分整合,創新了高職人才培養模式。

服務于地方經濟發展,推動地方社會進步是高等職業學校的一項重要職能。農村基層干部是黨和政府政策最終的貫徹者和執行者,肩負著發展農村經濟、穩定農村社會的重任。他們素質和能力的提高,能夠推動京郊經濟社會發展及鄉村振興戰略的實施。“北京市農村基層干部人才培養工程”,通過培養農村基層干部,提高他們的治理能力,進而推動京郊地區經濟繁榮、社會穩定,探索出一條職業教育服務于地方鄉村社會發展的新路子。

2 “北京市農村基層干部人才培養工程”的實施舉措

“工程”培養目標是培養一批思想政治素質過硬、實踐工作能力強,適應首都城鄉發展一體化需要,能夠扎根鄉土的農村基層公共管理服務人才,為“四個中心”及和諧宜居之都建設、京津冀協同發展提供有力的人才保障和智力支持。對農村基層干部人才的學歷教育,以實踐工作能力提升為核心,培養具有從事農村基層工作所必備的農村黨建、農村經濟、農村社區管理理論知識;掌握農村基層工作方法,熟悉農村政策與法規,具有發展經濟、穩定局面、能帶領村民實現鄉村振興的高素質管理人才。

招生對象主要為2類人員,一類是現京郊農村“村兩委”成員,另一類是京籍35歲以下高中畢業或具有同等學力、已取得當年高考報名資格的農村社會青年。

采取學校與組織部門合作的方式進行招生,北京市委組織部、市委農工委負責發通知,各區組織部及農工委負責落實。考生須鄉鎮、村2級審核加蓋公章推薦,取得報考資格。學校對照普通高職招錄條件進行審核。由市委組織部、市委農工委與北京農業職業學院聯合確定入學標準,實行單獨命題、單獨考試、單獨錄取,由筆試、面試環節構成,分別由學校組織專家及組織部門組織一線干部完成政治理論基礎、文化基礎知識、專業基本素質、專業能力等試題考核。學校與政府組織部門合作完成招生,考生經各區委組織部門(區委農工委)政審通過方可錄取。

“工程”采取的人才培養模式方式為“雙主體培養、模塊化教學、多崗位鍛煉”。

雙主體培養。北京農業職業學院與組織部門都作為培養主體,共同探討課程體系,共同確定人才培養方案,共同組織教學與實踐,共同完成教學組織與學生管理,共同完成全鏈條人才培養。作為學校和地方政府合作辦學的范例,實現了校地、校政深度合作的新突破,探索出了校政雙主體培育新模式。建立了“雙班主任、雙授課教師、雙實踐導師”教學管理團隊。

“雙班主任”是指學生按生源所在區分班,各區組織部、農工委各配備各區組織部1名干部、農工委1名干部擔任班主任,負責全區學生的實踐考核。同時,由學校挑選政治上成熟、專業知識過硬、有豐富閱歷的資深專業教師擔任班主任。

“雙授課教師”由學校和組織部門分別指派,學校選配有豐富教學經驗的教授,組織部門配備有實戰經驗的干部(包括機關干部和農村干部),共同組建“教授+干部”的雙授課教師綜合性教學團隊。專家教授重點講理論知識,干部重點講經驗做法。

“雙實踐導師”是指學生在實習實訓等實踐環節由校內外配備雙實踐指導教師由校內指導教師和鄉鎮村干部擔任雙實踐指導教師,在學生實踐培養過程中,既安排鄉村干部“傳幫帶”,也安排學院教師具體指導,提升崗位實踐能力。

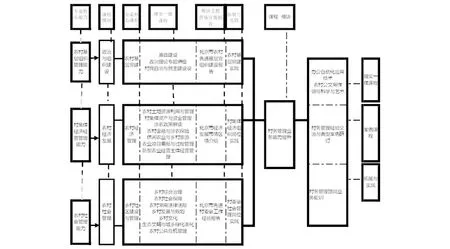

模塊化教學。采取模塊化課程設置,根據村務管理崗位職業需求,按照與政治、經濟、社會相對應的農村基層黨組織、村務管理委員會及村集體經濟合作組織3個村主體管理職能,明確專業核心能力為農村基層組織管理能力、農村集體經濟經營管理能力、農村社會管理能力。按照3個專業核心能力和專業基礎職業能力的提升設置了4個課程模塊:政治與組織建設模塊、農村經濟發展模塊、農村社會管理模塊、村務管理職業能力提升模塊。每個模塊中有一門與專業核心能力相對應的專業核心課程及其他支撐課程,3個核心模塊均有對應主題的市情區情報告課程及拓展與實踐課程。在課程安排上,基本上第一學期學習村務管理職業能力提升模塊相對應的基礎課程,第二學期學習政治與組織建設模塊課程,第三學期學習農村經濟發展模塊課程,第四學期學習農村社會管理模塊課程,第五學期學生除去4周集中到校學習專業選修理論課,余下時間全部在鄉鎮村崗位完成所有的專業拓展與實踐課程。整個課程模塊設置見圖1。

多崗位鍛煉。通過3種方式實現實踐教學,一種是在第五學期8周時間安排學生到鄉鎮黨委政府各科室進行實崗業務輪訓,學生在這一階段結合工作需求、個人意愿選定崗位,崗位設置傾向于與農村工作關聯密切的部門,如黨建辦、信訪辦、經管站、新農村建設服務中心等部門。學習了解基層黨建、經濟管理、土地規劃、信訪維穩、民政社保、環境整治等工作。鎮黨委對學員進行一體化管理,指派專人進行帶教。 實行定期查訪制度,定期與學員進行溝通交流,及時掌握學員的工作情況和思想動態,對學員在崗位鍛煉期間的工作、思想、業績等方面出具工作鑒定,加蓋鄉鎮公章后,存入個人檔案中。

第二種方式是安排學生到村里“拜師學藝”,持續6周全程觀摩學習優秀村黨組織書記開展工作的做法與技巧,提升領導水平和實踐能力。要求學生全面熟悉村兩委相關崗位職責、工作內容、工作流程,運用所學到的知識為實習單位解決實際問題,提高管理能力。村黨支部對學員在拜師學藝期間的工作、思想、業績等方面出具工作鑒定,加蓋村公章后,存入個人檔案中。

第三種實踐教學方式是組織學生到先進村開展現場教學,剖析典型案例,讓學生學習先進經驗,開闊思路視野。3種形式的實踐教學、實習實訓均采取校內外雙實踐教師指導。通過鄉鎮輪崗與拜師學藝的實踐,培養學生職業操守,提高職業能力,全面提升學生的綜合素質。

“工程”本為全日制普通高等教育,但考慮到農村基層干部身份特征,學院創立了“三三制”“農學交替、理實循環”的教學模式。每門課程均采用“集中面授+線上輔導+點上指導”的教學方式,課時總數由3部分組成,3種授課方式各占總學時的1/3。集中面授就是學生到校進行傳統課堂理論知識學習,線上輔導是教師通過學院的網絡教學平臺對學生進行遠程輔導,點上指導是采用“送下去”的教學方式,教師到學生所在村進行點對點教學。做到教師和學員面對面、零距離的課程學習與答疑,幫助學生解答疑難。這3種教學形式相互補充、相互完善,相得益彰。

每一學期在期初、期中、期末安排4個學段(每個學段1~2周時間)學生到校集中面授學習理論知識;每2個學段之間,學生返回村工作崗位,教師采取線上輔導與點上指導的方式,完成實踐部分;下一個學段再回到學校集中面授學習理論知識,從而使整個學期形成農學交替、理實循環的教學模式。這種教學模式即能夠方便學生學習工作兩不誤,有使學生能夠在學校學習完理論知識后,立即在工作實踐中得以應用,在實踐中又會發現問題,這樣帶著問題再次返回學校有針對性地參加下一個學段的理論學習。

圖1 “北京市農村基層干部人才培養工程”模塊化教學示意Fig.1 Modular teaching instruction of “Beijing rural grass-roots cadre talent training project”

3 “北京市農村基層干部人才培養工程”的實施成效

學生通過在校3年學習,提升了農村基層組織管理、農村集體經濟經營管理、農村社會管理、村集體資產與資金管理、農村資源開發與利用、農業政策解讀與執行、解決沖突與化解危機以及協調溝通能力等專業能力,對從事村務管理工作充滿了信心。在學生中開展的教學運行情況調查問卷結果顯示,99.00%的學生表示能夠把學到的理論知識運用到村務管理實踐中。72.75%的學生表示通過學習,很有信心做一名優秀的村干部;25.27%的學生表示通過學習,有信心做一名優秀的村干部;只有1.98%的學生表示通過學習,沒有信心做一名優秀的村干部。有67.25%的學生表示畢業后一定會競選村干部,只有7.91%的學生表示畢業后不會競選村干部。有96.00%的學生表示有能力將來擔任某一門課程的助教,傳授村務管理經驗。通過學習,學生能力和素質均有了不同程度的提升,培養的第一批畢業生已經有部分到村擔任“村兩委”,一部分學生加入中國共產黨,還有一部分學生專升本繼續學習。回村的畢業生在基層黨組織建設、鄉村社會治理、農村經濟發展等方面發揮了骨干作用。

學生對整體人才培養模式及教學安排很滿意,在針對4屆學生開展的問卷調查顯示,94.95%的學生認為自己收獲很大;學生對學生管理模式滿意度達到89.23%;對學院采取的“三三制”教學模式的滿意度達到88.57%;對專業課程模塊設置的滿意度達97.58%;對專業開設的課程體系是否滿意度達到96.26%;對實習實訓的滿意度達92.42%;對學校的評價體系滿意度達到93.63%。

經過3年多的努力,“北京市農村基層干部人才培養工程”得到了社會的廣泛認可,受到京郊各鄉鎮村農村基層工作者的歡迎,報名考生數量屢創新高,錄取比例達到1∶7。取得的成效受到各界關注,有多家媒體進行了報道,北京市副市長盧彥及北京市委組織部、北京市委農工委、北京市教委等領導多次到校進行調研,與學生進行座談,先后有多家兄弟招生院校來校學習、交流。“工程”為北京市培養了一批符合鄉村事業發展的掌握村務管理專業知識、具備村務管理專業技能的村干部,取得了良好的社會效益。