具有交通物流特色的物流工程虛擬教研室建設探索

張 煜,黃花葉,梁曉磊

(1.武漢理工大學,湖北 武漢 430063;2.武漢科技大學,湖北 武漢 430065)

為了深入貫徹全國教育大會精神和《中國教育現代化2035》,教育部高等教育司于2021 年7 月組織實施了虛擬教研室試點申報工作。虛擬教研室建設是在傳統教研室背景下,利用現代信息技術助推基層教學組織創新的探索,是高校教師教學學術需求日益凸顯的產物[1]。虛擬教研室是在不打亂原有教研室格局、不影響原有教學團隊和教研室成員的基礎上,由若干教研室中在某一方面較擅長或為解決某一問題有共同意愿的教師組成,可以就相關科研、教研課題在一起共同商討和活動,形式上如同一個教研室[2-3]。虛擬教研室作為互聯網時代新事物,能夠在創新教研形態、加強教學管理、共建教學資源、開展教師培訓等方面提供新思路、新方法、新途徑[4]。

為響應《中國教育現代化2035》和虛擬教研室試點建設號召,武漢理工大學聯合同濟大學、重慶交通大學、武漢科技大學、桂林航天工業學院等高校,在2021年7 月組建了具有交通物流融合特色的物流工程虛擬教研室,并于2022 年2 月獲批教育部首批虛擬教研室建設試點單位。物流工程虛擬教研室是依托現代信息技術,跨越時空限制,聚焦智慧物流、智慧交通等領域,以物流工程、物流管理、交通運輸、交通工程等一流專業建設為抓手,通過高水平教學團隊鍛造、高質量教研成果共建、高能級教師教學發展共同體構筑等,所形成的“動態開放、學科交叉、共建共享、知行合一”的新型基層教學組織。五所高校期望通過物流工程虛擬教研室的可持續建設,以適應“交通強國”和“國家綜合立體交通網絡規劃”對物流工程人才的培養要求,鍛造具有全球站位、科技敏銳、創新進取的德智體美勞全面發展的物流工程人才,構筑自信自強、立德樹人的教師教學發展共同體,為“推進高等教育現代化、建設教育強國、辦好人民滿意的教育”提供支持。

一、物流工程虛擬教研室的組建基礎

隨著經濟社會快速發展,現代物流與綜合交通呈現融合發展、創新發展的大格局,具有綜合、立體、韌性、數字、綠色、智慧和高效的時代特征。在物流交通行業的新時代發展背景下,武漢理工大學與同濟大學、重慶交通大學、武漢科技大學、桂林航天工業學院等高校積極合作,充分發揮各自在公、鐵、水、空的交通物流融合特色,并結合五所高校物流工程、交通運輸、物流管理、交通工程等相關專業的教育教學資源優勢,以武漢理工大學物流工程實體教研室為主體,共同組建具有交通物流特色的物流工程虛擬教研室,深度挖掘物流工程專業在新時代下的多學科融合交叉內涵,在現代物流和綜合交通的學術、教學、科研轉化等方面互通有無,積極打造物流工程專業的教育學術共同體。

目前,五所高校參與物流工程虛擬教研室的人數合計68 名,其中教授34 人、副教授24 人、講師10 人;博士占比96%,中青年占比85%;擁有國家一流專業和國家一流課程等負責人9 名、教育部課程思政教學名師1 名、省級一流專業負責人4 名、湖北省五一勞動獎獲得者1 人、湖北省教學名師2 人、校精品在線課程負責人25 名。通過五所高校的長期合作與共建,為物流工程虛擬教研室的組建提供了良好的前期條件,具體如下。

1.教學資源積累多,教研氛圍濃厚,教改成果豐碩。五所高校擁有物流工程、物流管理、交通運輸、交通工程等國家一流和省級一流專業。其中,武漢理工大學的物流工程和交通運輸為國家一流專業,“物流管理”為湖北省一流專業。此外,五所高校獲得21 門國家一流課程,出版56 本相關教材,開設相關線上精品課程43門;在物流交通領域的教學體系與教學資源構建及其卓越人才培養等方面,獲2 項國家教學成果獎、23 項省部/行業協會教學成果獎、39 項省部/行業協會教研項目;擁有教育部課程思政教學團隊1 個、湖北省名師工作室2 個、湖北省高校優秀基層教學組織2 個、省級和校級名師25 人。以上為物流工程虛擬教研室的組建提供了豐富的教學資源、厚實的學術成果、優質的師資隊伍。

2.多年深度合作,為共建虛擬教研室積累經驗。五所高校合作多年,為教學資源共享共建、卓越物流人才培養、教師隊伍建設等積累了豐富經驗。2020 年,武漢理工大學和重慶交通大學簽訂校際戰略合作協議,聯合高水平科研院所和行業龍頭企業,建設人才培養與科技創新合作體,圍繞“綜合交通規劃與設計關鍵技術研究”主題,加強人才培養和科技創新合作,積極融入和主動服務國家長江教育創新帶。2017 年以來,武漢理工大學與桂林航天工業學院建立對口支援關系,雙方在干部人才交流鍛煉、學生交流學習、科研合作、專業建設等方面開展了廣泛合作。2010 年以來,武漢理工大學、同濟大學、武漢科技大學共同推進物流專業建設,多次就專業建設進行互訪和研討交流,積極分享教學資源。

3.產教融合多,為交通物流特色資源建設提供支持。五所高校在道路、鐵道、水運、航空、港口、多式聯運等交通與物流領域的深耕細作,各具特色、優勢互補。其中,武漢理工大學、重慶交通大學在水運、港口等領域具有特色資源,同濟大學在鐵道、道路和多式聯運等方面處于國內領先地位,武漢科技大學和桂林航天工業學院分別在道路、航空等領域具有省內優勢。此外,五所高校與眾多知名企業進行產教融合,共建多個國家工程實踐教育中心、聯合試驗室和工程中心等,產教資源豐富,為高質量資源共建提供有力支撐。

二、物流工程虛擬教研室的建設內容

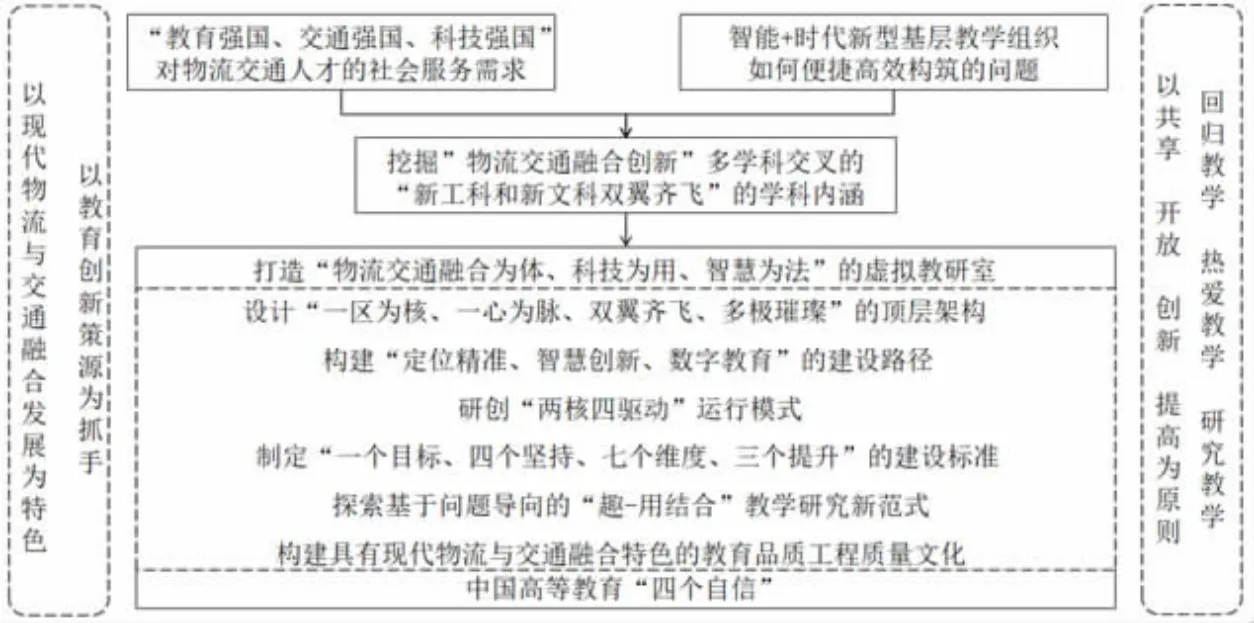

結合五所高校相關專業的交通物流特色,物流工程虛擬教研室將聚焦“學科內涵、頂層架構、建設路徑、運行模式、建設標準、教學研究范式、質量文化”等七個內容,開展相關建設工作,如圖1 所示,具體如下。

圖1 物流工程虛擬教研室試點建設的主要內容

1.挖掘物流工程專業“新工科和新文科雙翼齊飛”學科內涵。面向交通強國戰略,以教育創新為抓手,剖析智慧物流、智慧交通、雙碳等新發展趨勢下的物流工程卓越人才的培養需求;從一流創新人才培育、產教融合創新發展、教育協作發展、優質教育資源聚集等維度,探究交通物流融合創新的學科發展態勢;以物流工程人才及學科發展的需求為驅動,綜合考慮物流工程專業的裝備設計、自動控制、信息系統開發、運維管控的工文結合背景,深度挖掘物流工程虛擬教研室“新工科和新文科雙翼齊飛”的學科內涵。

2.設計“一區為核、一心為脈、雙翼齊飛、多極璀璨”的架構。虛擬教研室頂層架構設計不能脫離各高校分類發展的特色優勢,須綜合考慮物流工程虛擬教研室參建高校的行業特色及其發展定位。基于馬斯洛需求層次理論,解析物流工程專業人才全過程培養的價值需求;以價值需求驅動,構建“一區為核、一心為脈、雙翼齊飛、多極璀璨”的現代物流與交通融合創新的物流工程虛擬教研室建設新格局。一區為東中西部區域高校,一心是社會主義核心價值觀,雙翼為新工科和新文科,多級是教師、學生、企業發展共同體。

3.構建“定位精準、創新策源、數字教育”的建設路徑。立足現代物流與交通融合發展的教育創新策源地定位,本著教學活動回歸專業化、理性化、藝術性、學術性,創新發展“定位精準、創新策源、數字教育”的建設路徑,構建“縱向銜接、橫向溝通、虛實結合”教師教學發展共同體,打造“物流交通融合為體、科技為用、智慧為法”物流工程虛擬教研室。其中,縱向是銜接東中西部高校的相關專業骨干教師,橫向是溝通校內各個相關專業的教師群體,通過外聯內合,充分發揮高校教師教育創新策源的內動力。

4.打造物流工程虛擬教研室“兩核四驅動”運行模式。針對現代物流與交通融合發展需求下的互聯互通與高校實體教研室孤島內卷的矛盾,研創“兩核四驅動”的物流工程虛擬教研室運行模式。借助互聯網+的虛擬教研室平臺,推動虛擬教研室的資源共建共享及其全過程管控;以“教育數字化、數字教育化”為核心,集聚教育教學數字資源于信息平臺,發揮高校教育創新策源主陣地作用;以“全國高校外聯內合、教育產業鏈培育、高校聯盟虛擬運行、教育產業實體運營”為驅動,實現科教和產教的深度融合。

5.制定“一個目標、四個堅持、七個維度、三個提升”標準。以“智能+”時代虛擬教研室高質量打造為目標,堅持“問題導向、交叉融合、前瞻創新、動態建設”原則,從“學科特色、教研學術、團隊建設、資源共構、成果共享、人才培養、質量文化”維度,制定物流工程虛擬教研室的建設標準,全面提升物流類相關專業教師的“教書育人、現代IT 與教育深度融合、現代IT 與教學深度融合”能力,引導教師回歸教學、熱愛教學,能夠將前沿技術、科研成果與教學學術研究有機融合,為高校供給優質教學資源。

6.探索“趣用結合”的虛擬教研室教學學術研究新范式。圍繞物流交通融合發展下的多學科交叉、卓越人才培養,以立德樹人、培養能力為根本任務,通過教育教學融合創新和傳統教育教學綜合應用創新,探索基于問題導向的“趣用結合”教學研究新范式,讓教師在高等教育主陣地抓住學生興趣,使學生切實感受到線上線下相結合教學的優勢。“趣用結合”教學研究新范式,需要將新一代IT 技術與傳統教育教學有效融合,更需要結合課程特點和教師魅力來靈活運用傳統教育教學方法,避免教學實踐與方法創新的脫節。

7.厚植現代物流與交通深度融合的質量文化。建設“道路自信、理論自信、文化自信、制度自信”的物流工程虛擬教研室教師教學發展共同體,構建具有現代物流與交通融合發展特色的“共享精品課程、優秀教學案例、優秀教師培訓”的“三位一體”教育品質工程;以國家戰略、大國工匠、大國重器、典范事跡為載體,深度挖掘物流行業工匠精神的價值內涵,有機融入到物流工程專業的質量工程建設中,厚植中國教育自強自立品質文化,不斷提升教師和學生對物流工程專業和物流交通行業的價值認同感。

三、物流工程虛擬教研室的實踐探索

物流工程虛擬教研室經歷了五校聯合組織、武漢理工大學校級虛擬教研室獲批、教育部首批虛擬教研室試點建設等三個階段,通過9 個月的預建設,取得了一些實踐探索的工作經驗,具體如下。

1.圍繞社會需求,挖掘物流工程虛擬教研室的建設內涵。圍繞“教育強國、交通強國、科技強國”對物流工程人才的社會需求,聚焦“智能+”時代的新型基層教學組織如何便捷高效構筑的問題,挖掘物流交通融合創新的“新工科和新文科雙翼齊飛”學科內涵,以“教育創新策源”為抓手,打造“物流交通融合為體、科技為用、智慧為法”的物流工程虛擬教研室。

2.結合專業內涵,凝練物流工程虛擬教研室的建設目標。打造現代物流與交通融合創新的物流工程虛擬教研室,構筑教育創新的策源地;融合新工科、新文科的物流工程教學研究范式,探索物流交通融合創新的多學科交叉新路徑;共建物流交通融合創新特色的物流工程教學資源產出鏈,培育優質教育教學資源產出鏈鏈長;構建具有現代物流與交通融合發展特色的物流工程專業教師教學學術發展共同體。

3.緊扣建設目標,梳理物流工程虛擬教研室的建設思路。以“共享、開放、創新、提高”為原則,設計“一區為核、一心為脈、雙翼齊飛、多極璀璨”架構,構建“定位精準、智慧創新、數字教育”的建設路徑,打造“兩核四驅動”運行模式,制定“一個目標、四個堅持、七個維度、三個提升”建設標準,探索“趣用結合”的教學研究新范式,厚植現代物流與交通融合特色的質量文化,弘揚中國高等教育質量文化。

4.成立顧問委員、建設委員會、工作組三層組織架構。邀請國內外知名學者、國家教學名師等作為虛擬教研室顧問委員,對虛擬教研室試點建設提供建議;成立物流工程虛擬教研室建設委員會,由五所高校核心骨干組成,設置虛擬教研室主任、執行主任和副主任,主任負責組織協調五所學校教師參加虛擬教研室日常工作,執行主任負責虛擬教研室各項活動及其日常工作的落實開展,副主任負責協調各自高校教師參與虛擬教研室的共建共享;以武漢理工大學物流工程實體教研室為依托,組建工作組,由交通與物流工程學院教學副院長擔任組長、實體教研室成員作為工作組成員,前者負責協調校內、院內的人力和物力資源,后者負責虛擬教研室日常活動的過程資料維護、教育部所建虛擬教研室網站平臺的注冊與運維。

5.依托職能部門,強化要素保障,爭取學校政策支持。借鑒質量管理理論“五要素模型”,落實物流工程虛擬教研室保障機制,涉及專業教師、現代化教學設施、物流類學科、教學研究方法、教學教研環境等“人機料法環”五要素及其保障。依托教務處和人事處,加大虛擬教研室參與教師的激勵,解決教師工作量認定、績效考核、職稱評聘等方面的顧慮;向學校爭取了物流工程虛擬教研室試點建設的辦公場所和運維經費,配置了數字化視頻會議設備;結合國家一流專業建設,制定物流類學科持續建設及其保障機制;依托教務處和成果轉化中心,建立了“創新、協作、共建、共享”的教學學術保障機制及其知識產權轉化激勵制度,加快虛擬教研室產學研成果推廣及其數字教育產業化。

6.圍繞優質教學資源,有序開展虛擬教研室平臺建設。利用教育部提供的信息平臺,逐步將已有的和新建的教學資源遷移至信息平臺,并安排專人進行維護;每兩周組織五所高校核心骨干教師開展一次線上教學研討與交流會議,促進平臺教學資源的共建共享及其推廣使用,提升平臺的活躍度;組織教師有序開展物流工程虛擬教研室“新工科和新文科雙翼齊飛”的教育學術研究,堅持問題導向、多學科交叉融合的研究理念,構筑物流工程虛擬教研室“微專業、微課程、云課程、虛擬課、在線課、講座課、實踐活動課、啟發探究、參與合作、項目教學、過程教學、案例情景、質量反饋”等高質量、共享開放的教研理論資源。

四、結論

以教育部首批虛擬教研室試點建設為契機,五所高校聯合打造具有物流交通融合特色的物流工程虛擬教研室,具有“互補、互通、互利”的特色,具體如下。

1.互補性。依托五所高校在公、鐵、水、空等領域的優勢,以多模式運輸及其智能裝備與系統作為物流交通融合發展的紐帶和抓手,共建物流交通融合創新的物流工程專業學科內涵,發揮各高校教學資源和專業能力的互補性。創新“強強聯合、區域互聯”的教研形態,打造突破時空限制、高效便捷、形式多樣的教研模式。

2.互通性。設計“工文結合、雙翼齊飛”的頂層架構,突出現代物流與交通融合創新的發展理念,共建物流交通教育研究創新策源地,打造物流交通教研生態圈的互通性。共建現代物流與交通融合的教學資源共享產出鏈,充分發揮國家級教學團隊、教學名師、一流課程示范引領作用,加強跨專業、跨學科、跨學校、跨地域的教研交流,打造成熟有效的物流工程專業建設模式。

3.互利性。以教師教學能力提升為目標,將現代物流與交通融合創新的行業文化基因植入虛擬教研室師資隊伍建設,全面推進物流工程虛擬教研室教學質量文化建設的互利性。弘揚“連鋼”工匠精神,踐行思政引領,堅持“四個自信”,建立健全多種形式的新型基層教學組織,共建虛擬教研室“三位一體”的教育品質工程,打造高質量的教師教學發展共同體,為現代物流與綜合交通運輸行業培養創新型卓越人才。

綜上,虛擬教研室是“智能+”時代教學學術研究與教學實踐的主要載體,是構筑“網絡化、數字化、個性化、終身化”的中國高等教育教學體系的有力支撐。物流工程虛擬教研室試點建設剛剛開始,需要因地制宜的實踐與創新,不斷推動物流工程學科及其教學質量的進步,為優秀師資和卓越人才培養提供平臺。