教學情境生活化,教學方法多元化

——“雙新”背景下上海地區高三線上教學方法初探

何嬪怡

高三第二輪復習搬到線上,學生對知識點基本已經熟悉,歷史的脈絡也基本清晰,如何讓學生對第三遍的復習內容不感到枯燥,對史料搜集和甄別依然有高度的熱情,對文本材料繼續保有敏銳的嗅覺和清晰的分析?2022年春夏的居家學習,是困難,也是一次很好的契機。

一、 充分利用居家條件,提倡教學情境生活化

居家學習提高學生興趣最有效的辦法,莫過于將知識點貼近學生的日常,讓學生充分體會歷史是來源于生活的,是處于情境之下的。歷史和生活雖然有著一定的時間和空間距離,但歷史也曾在生活中有著非常重要的地位,因此,在教學內容設計中,應當考慮學生的學習特點,引入相應的生活內容,開展學習和探究活動,讓學生融入悠久的歷史長河中,有利于歷史場景的共情,實現文化素養培養目標。

教學情境生活化的首要要求是鼓勵學生參與,以選擇性必修二《從食物采集到食物生產》這一課為例,此課的情境生活化最好的體驗莫過于讓學生自行選擇家里隨手可得的食物,并根據教師指引進行查閱資料,追根溯源。

(一)合理引導,拋磚引玉

教師首先要進行身份轉換,由一言堂的主播,轉為“導播”。拋出課題和建議,讓學生自行完成。見下表。

姓名展示食物原產地培育時間現產地能具體到省市最好引進時間是否為改良品種(選填)若是,請提供時間和技術名稱儲存方式

學生根據教師給出的表格,網上搜集資料或利用家中藏書尋找食物的有關資料。由于居家環境下,食物的獲取比較方便,要求學生選擇一種食物,填寫表格,線上提交。教師利用社交平臺進行指導。

(二)激發興趣,提高參與度

上海地區的線上教學從2022年3月12日開始,到6月初高三復課,將近三個月的時間,歷史班每天布置的作業提交率并不高,在70%左右,而這一次作為預習作業的表格,作業提交率將近100%,充分說明生活化的情景教學模式得到了學生的認可,收上來的表格中,有介紹橄欖、西瓜、玉米、草莓、胡蘿卜等各種各樣的食物,品種多達二十多種(歷史班總體人數不超過五十)。

高三學生居家學習極其考驗心態和意志,此時的教師,要善于利用生活中的一切資源,積極調動學生的學習積極性,比如,在講到某位學生研究的食物時,鼓勵該學生打開攝像頭,將食物擺上桌,全班享受一場美味的視覺盛宴,對學生交上來的資料,教師也從不同角度提出各種問題,比如,胡蘿卜的馴化、中國的橄欖與西方的橄欖有何區別,草莓到底最早產生在什么地區等。再比如,講到食物的階級屬性時,教師提供了以下四段文字材料:

十年春,齊師伐我。公將戰,曹劌(guì)請見。其鄉人曰:“肉食者謀之,又何間焉?”劌曰:“肉食者鄙,未能遠謀。”乃入見。

——[先秦]左丘明《曹劌論戰》

查理曼大帝無法節制飲食,不肯遵照醫囑改吃蒸煮過的熟肉來減輕消化不良,他照樣大吃半生的烤肉……順從醫囑,不貶損自我。

——菲利普·費爾南多-阿梅斯托著,韓良憶譯《文明的口味——人類食物的歷史》

材料一與材料二的共性是什么?(肉類食物是古代身份和權力的象征)

如果教師照本宣科地說古代的食物代表了一定的階級屬性,為食物賦予了特殊的政治功能,學生未必能理解,而將貼近生活的中外肉食者的實例放在學生面前引導學生閱讀,學生自然就體會出這一原理。

(三)淺入深出,回歸課堂

教學情境生活化的最終目的是要回歸課堂,相比較教師刻板的教授,學生更愿意參與教學活動并從中領悟觀點與看法。純粹從生活中去搜集一些常識類的東西適用于低幼階段的兒童,對高三學生,生活化教學只是一種輔助手段,最終,學生要從紛繁的信息中歸類、歸納,并做出合理解釋,而歷史解釋,正是“雙新”背景下不可或缺的核心素養。還是以《從食物采集到食物生產》為例,教師引導學生根據圖表,回歸課堂要求,并訓練學生的歷史解釋能力:教師將學生線下收集的有關資料,如西瓜、橄欖、草莓等物種制作表格匯總,先做展示和分享,再進行溯源與歷史解釋,師生根據表格匯總:食物的多元性體現了文明的多元化;食物的生產是生產力發展的結果;食物的傳播由局域向全球傳播。

通過生活情境化教學激發出學生的學習興趣后,教師需要考慮的是針對新課程、新課標、新題型,針對學生的居家學習,如何采用多元化的教學方法,以達到高三線上的有效教學。

二、 充分利用線上教學優勢,開創多元化教學方法

(一)利用電子版文檔優勢,訓練圖表的讀取與歸納

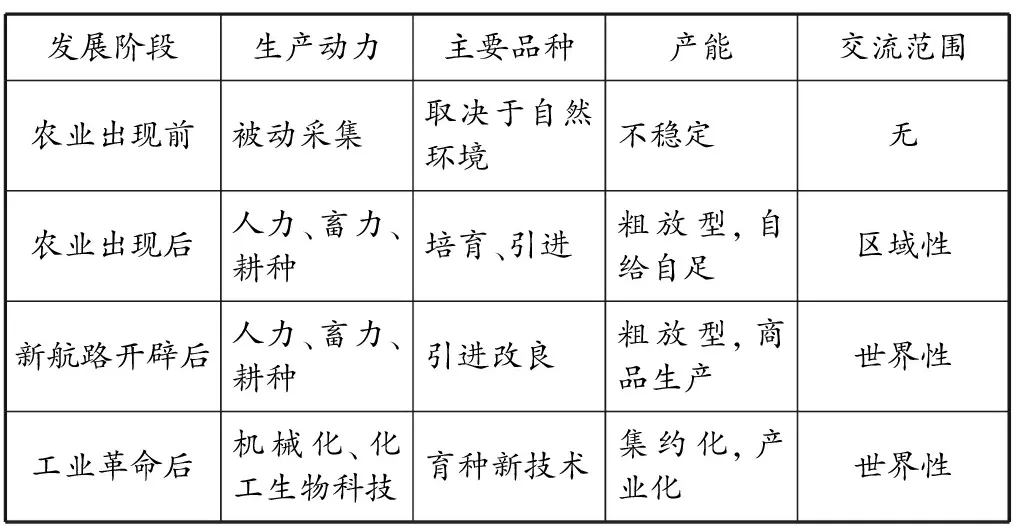

新課程的改革,要求學生學習歷史知識時構建完整的學科體系。圖表資源作為一種可以整合中心概念、知識和時空體系并鍛煉學生思維技能的方式,有助于學生構建完整知識結構體系。線上教學為圖表制作和讀取提供了有利的條件,電子版收集和人手一臺終端設備,使得圖表的精細化程度更高,教具展示也更為方便。以《食物的生產與社會生活》為例,圖表中的有效信息包括了食物品種出現的時間和地區;傳入中國的時間和途徑;改良品種的時間和做法;獲得渠道和儲存方式。信息匯總后概括出食物生產的共性:采集到培育;多元相似到全球一體;近現代技術推動。

合理應用圖表資源,學生可以歸納和整體概括原本零碎的知識,可以以縱為主,縱中有橫,以圖表資源形式凸顯歷史事件中的聯系,從而在系統化學習歷史學科知識后,快速清晰地掌握課程結構。教師也可以在圖表資源的應用中,賦予課程更多的色彩和圖像,并以此引入更多的歷史知識點,以此在賦予課程教學直觀性和刺激性的前提下,活躍學生的思維。

(二)利用平臺互動功能,訓練文本閱讀與概括表達

高三復習課教學內容多、范圍廣,教師需要在引導學生讀懂史料的基礎上得出一定的結論,再將這些結論穿插到整個脈絡梳理中去,因此,筆者在設計教學時往往采用先文本閱讀,再邀請學生連麥,同時聊天框彈幕的方法,師生一起對各組材料進行分析,再思考為什么,怎么樣。

2022年上海地區學業水平考試題型的最大變化就是基本取消了選擇題,改為四道大題,其中文本閱讀和文字論述占有非常大的比重,線下教學對此類題型的課堂訓練往往是教師一人講解,或個別學生回答問題,師生交流面較小,而線上教學的好處是聊天框的存在可以讓所有學生暢所欲言,表達自己的觀點。

如:選擇性必修二第一課《食物生產與社會生活》所選文本材料。

第十八條:倘此奴隸不說其主人之名,則應帶至宮廷,然后調查其情形,將其交還原主。

第三十六條:里都、巴衣魯或納貢人之田園房屋不得出賣。

第四十二條:自由民佃田以耕,而田不生谷,則彼應以未盡力耕耘論,應依鄰人之例,以谷物交付田主。

注:納貢人為在王田中領到份地而以交納大量實物的收獲品為條件之人,此種納貢即其義務。

——《漢謨拉比法典》(節選)

耕作的時節一經到了人間,你和你的奴隸都一樣,就得馬上趕快在耕作的季節耕作……如果你到冬至才來耕種那大好的土地,那么你將只有無幾的收獲,很少谷物到手,麥束歪歪地捆著。

——[古希臘]希西阿德《田功農時》

1. 根據材料及所學知識,概述古代兩河流域和古代希臘地區農業生產狀況的共同點。

2. 結合所學知識,分析古代兩河流域和古希臘地區政治狀況有何不同。(土地占有狀況、政治制度、政權所有者)

食物生產大麥、小麥、山羊、綿羊、牛大麥、小麥、蔬菜、葡萄、橄欖國家形態政治制度土地占有產品分配階級關系

材料展出后,聊天框一直保持相當于彈幕的活躍狀態,師生通過語音與文字聊天完成總結:決定不同地區食物和社會生活根本因素的是地理環境,世界各地的文化既有多元性,又有統一性;農業的產生使生產關系發生了巨大的變化,私有制、階級和國家出現,并孕育出各自不同的文明。

對信息量非常大的表格,教師則可以采用教學平臺中分發小紙條的方式讓全班學生同時進行填寫,如此可提高學生的參與度。

(三)利用互聯網資源優勢,延伸學科廣度

歷史學科由于其廣博性,勢必會與其他學科產生滲透與交融,面對課堂上相對冷門、書本沒有提到的知識,在線下教學中,遇到此類問題通常是教師課前做好準備,再將所涉交叉型的知識介紹給學生,而一旦轉移到線上,學生可施展的空間就大了許多,如以下文本材料。

來庫古為其國人謀得的高貴而幸福的特權之一就是閑暇的充裕,因為他禁止他們從事一切機械的工藝,至于那種辛勤努力能夠積聚財富的賺錢事業也完全是不需要的……何況有希洛人為他們耕種他們的土地,并且繳給他們前面說到的產物。

——普魯塔克《來庫古傳》所記斯達的國家制度自齊濤主編《世界通史教程教學參考·古代卷》

農業技術發展分布圖(進行信息提取:縱向排列,橫向比較)。

發展階段生產動力主要品種產能交流范圍農業出現前被動采集取決于自然環境不穩定無農業出現后人力、畜力、耕種培育、引進粗放型,自給自足區域性新航路開辟后人力、畜力、耕種引進改良粗放型,商品生產世界性工業革命后機械化、化工生物科技育種新技術集約化,產業化世界性

根據材料,師生共同討論,歸納食物生產與生產進步的趨勢。

這幾段材料旨在通過展現新航路開辟前后生產技術的不同水平來使學生認知食物生產進步的動力,但是,其中來庫古、希洛人這些名詞,學生會覺得很新奇,求知欲強的學生可以用手中的終端工具自行百度,鼓勵學生主動性學習。

而最后一張表格中的內容雖然書本上隱約提到,卻也是偏于地理學科的知識,可以在網上查找有關名詞,這些都是線下課堂里無法實現的。

(四)利用線上題庫功能,加強史料實證的方法訓練

新課標將“史料實證”列為歷史學科五大核心素養之一,這或許說明了在現實中,這樣一種求真求實的精神是要繼承和發揚的。“史料實證”是指對獲取的史料進行辨析,并運用可信的史料努力重現歷史真實的態度和方法。其一般以史料分類、史料辨析、史料運用、觀點論證等形式進行呈現。

而近年由于史學資料的豐富性和科研成果的不斷推進,史料實證題成為學業水平等級考中難度最大,靈活性最大的題目。筆者曾經嘗試對此類題型進行整理后用紙質版發給學生,發現存在文字版幅太大,實物類史料圖片模糊不清等缺點,而線上教學則完美地解決了這些缺點:首先,清晰的圖文呈現解決了紙質版的缺陷,無紙化更是符合環保理念;其次,題型整理時可以按照不同關注點靈活篩選,變換排列;最后,由于此類題型錯誤率較高,學生可以在電子版上反復練習,強化鞏固。

另外,教師可針對模考卷上爭議性較大的例題,組織學生自行分類辨析,甚至可以利用連麥和彈幕的方式,讓學生進行線上辯論,加深學生對史料實證答題的印象。

(五)利用平臺作業功能,加強對小論文題型的訓練。

歷史學業水平考試的壓軸題是小論文,線下教學批改小論文的方式是紙質版批閱和面批,對許多教師而言,機器上面對屏幕批閱頗不習慣,但筆者結合這三個月來的批閱經驗,總結了線上批閱的幾個好處:

1. 電子版作業視覺上清晰、一目了然,使教師事半功倍。

2. 電子版批閱具有即時性和互動性,師生用聊天的方式,便于修改、整理。

3. 優秀作業點亮后有利于其他學生效仿,能迅速在學生中傳播,從而提高班級的整體水平。

4. 對基礎差的學生,打回重寫后遞交方便,學生比紙質版作業更愿意反復打磨。

綜上所述,當新教材、新課表,遇上百年一遇的疫情,無論是高三教師還是學生,都要積極調整心態,變壓力為動力,盡可能地積極應對、因勢利導,而不是一味地唉聲嘆氣,墨守成規,情境生活化和多元線上教學方法,不僅符合居家學習的高三學生,也符合“雙新”背景下基于情境的歷史教學要求;而文本閱讀的線上探討則引發了學生的探究興趣,聊天框討論熱烈,基本做到了提高學生線下、線上的自主與合作學習的效率。

本次線上教學帶來的思考:

一是在線教學在做好硬件準備的前提下,如何依據“雙新”形勢下的教學要求,針對本校學情設計教學過程,課堂適度留白,給學生充足的學習時間,引導學生開展真學習和真交流。

二是在線課堂如何著力提高教學“五環節(備課、上課、作業、輔導及評價)”的精準性,針對教學內容與目標設計作業,力爭教學練一致性。

三是如何更充分地利用平臺的各種功能,如分發小紙條、獎勵機制、互動標注等,以達到更好的互動目的。

三、 結語

總之,如何利用快速發展的互聯網信息技術,解決傳統教學模式所存在的學習時空受限、分層教學困難、教學資源相對單一等問題,是當前的教育改革所面臨的重大挑戰,疫情之下的多元化教學方法不失為一種新興嘗試,值得做更深層的探索。