“領跑型”公路隧道工程一流本科人才培養的理念與實踐

陳建勛,羅彥斌,張久鵬,賀宏斌

(長安大學 a.公路學院;b.人文學院,陜西 西安 710064)

公路隧道等高等工程教育教學改革,理當在理念與方法上具有“世界前列”的思考。《交通強國建設綱要》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》關于公路基礎設施水平位居世界前列的新要求,恰是交通類“雙一流”建設高校人才培養教學改革的關注點。中央人才工作會議強調,要下大氣力,全方位培養、引進、用好人才,交通強國建設對公路隧道工程人才培養的新導向,也是高等工程教育教學改革的新走向。

公路隧道等高等工程教育教學改革,理當在一流本科人才培養中突出工程意識教育。“世界前列”的一流工程建設管理,需要一流工程教育培養的人才。如何培養“世界前列”的公路隧道工程“領跑型”一流本科人才,既具有隧道工程的領先意識,又具創新能力,是一流高等工程教育教學改革成敗的關鍵點。“領跑型”一流本科人才培養,旨在將以往掌握知識類的“跟跑”教學和適應發展類的“并跑”教學,向培養學生領先工程意識和工程創新能力的“領跑”教學轉變。

一、“領跑型”:一種工程意識教育的問題提出

(一)教育定位問題

在工程教育中,其教育的人才結構類似于下游、中游和上游狀態,即使同一類專業,其所培養的人才定位,也應該具有不同的層次導向,以實現人才培養及其隊伍的結構性互補。著眼于工程與技術含量的“跟跑”“并跑”還是“領跑”,是高等工程教育人才培養的不同教育層次與水平定位。這里的“跟跑”“并跑”還是“領跑”,除了自我期待與主觀努力外,更多的是其所培養人才的社會影響力得分。“雙一流”建設高校公路隧道工程類專業的本科教育,理當助力交通強國建設,在培養目標與教育層次、水平定位上,應處于“領跑”位置。怎樣定位,怎樣培養“領跑型”人才,是“雙一流”建設高校公路隧道工程等專業人才培養不容回避的問題。

(二)教改導向問題

1.怎樣教改,才能培養出“領跑型”人才

公路隧道工程作為交通強國建設中技術更新最快的領域之一,客觀上對“雙一流”建設高校該專業的教學改革提出了導向要求,應當回答如何將重大隧道建設等領先工程的技術走向、領先工程與工程創新等工程教育元素,全方位納入公路隧道工程專業教學及實踐等問題。中國作為世界上公路隧道發展最快的國家,截至2021年底,全國公路隧道總里程為24698.9km/23268處。比2006年公路隧道里程增加了13倍,中國已成為世界上隧道工程建設規模最大、最多和難度最高的國家,雙一流建設高校的公路隧道工程專業建設,其工程教育教學改革,應當解決所面臨著從“大”到“強”,從“虛”到“實”等重大挑戰問題。交通強國建設,必將帶來交通基礎設施建設快速發展的態勢,地下與隧道工程技術專業高技能型人才的需求量,將長期出現供不應求態勢。對于“雙一流”建設高校隧道工程專業人才的培養與學科的發展,包括就業市場對人才要求的新變化,客觀上要求高校培養的人才不僅僅具有“跟跑”和“并跑”能力,市場更渴望能夠培養具有工程領先意識和工程創新能力的“領跑型”人才。

2.教法與學法問題

日新月異的公路隧道技術更新,呼喚“雙一流”建設高校公路隧道工程專業的教學改革。從培養模式、教材體系、教法和學法等諸方面,實現“領跑型”一流本科人才的培養目標。在隧道工程人才的培養過程中,如何將“世界前列”的新設計、施工、運維等理念和方法融入現有教材,使其教學內容更符合交通強國建設要求的人才培養期待;如何在隧道工程專業實習、實踐教育中,將“世界前列”的設計、建設與運維技術及其數字化、信息化、智能化等領先工程的教育意識,廣泛且深度地融入其中,使其理論與實踐相結合的教學改革銜接更具“世界前列”;如何在隧道工程創新創業教育中,激勵學生踴躍參與“一帶一路”沿線的國際工程建設,使教學改革培養全過程更具有融新理論、新技術、創新精神于一體的國際化視野。

二、“領跑型”:一種工程意識教育的理念探索

(一)工程教育的意識與理念

要培養“領跑型”公路隧道工程一流本科人才,離不開以“領先工程”“領跑工程”為案例,探索其工程教育的新意識和新理念。通過探索 “領跑型”公路隧道人才培養的教育理論與方法,發掘其領先工程融入教育教學的意識,以及領先工程及其創新能力助力教改實踐的支持。通過將“領跑型”公路隧道一流本科人才培養理念,包括領先的人才理念、工程教育教學理念、教改理念、實習實踐理念、創新創業理念等,融入工程教育全過程,使受教育者在“領跑”的教育意識和理念引導下,積極主動全程參與“領跑型”人才培養的教改實踐,以實現擁有一流創新人才、擁有一流領跑師資與專家,并能在工程科技創新中占據優勢之培養目標。只有創造出良好的創新環境,才能孕育出一流創新人才。工程教育中的“領跑型”人才培養,也需要從“跟跑型”人才培養,到“并跑” “領跑型”人才培養的升級過渡,這也是提出“領跑型”公路隧道人才的重要教育學緣由。

(二)工程教育的標準與評價

要培養“領跑型”公路隧道工程一流本科人才,離不開以“領先工程”“領跑工程”為藍本,探索其人才培養和評價的新標準。以“領跑”和“好不好”“怎樣更好”的人才培養標準為評價導向,意味著其專業人才標準要在其知識與技能方面超越“跟跑”“并跑”,即在“有沒有”“夠不夠”基礎上,實現“好不好”“如何更好”。

1.工程教育的“前列”元素

對公路隧道“世界前列”工程的走向把握與領先工程的創新學習,不僅要關注其教改的教學體系與方法探索,更應關注如何將領先工程的教育意識及其“前列”“領跑”的教改元素融入該教學和實習、實踐體系中。傳統模式培養的公路隧道專業知識技能型人才,只具備“跟跑”和“并跑”能力,難以滿足“世界前列”的行業發展新需求。汲取工程教育的“前列”元素,意味著注重從長安大學公路隧道工程多年的專業發展與人才培養的教改經驗中汲取營養,注重從中國公路交通發展的“有沒有”(1949—1978,落后階段)、“夠不夠”(1978—2012,跟跑階段)與“好不好”(2012至今,并跑、領跑階段)等探索與實踐中汲取智慧。交通強國建設要求公路交通類一流本科所培養的專門人才,要具有能“領跑”交通建設大軍、善在建設大軍中將“前列”等工程元素升華為“領跑”的工程創新能力。“領跑型”公路交通隧道一流本科人才培養,旨在通過系列“前列”元素的教改,解決培養體系不“前列”、學生發展不“前列”、用人單位感覺不“前列”、教學內容和方法不“前列”,以及學生創新意識和能力不“前列”等突出問題。

三、“領跑型”:一種工程意識教育的方法探索

(一)教法與學法的“領跑”探索

“領跑型”公路隧道工程一流本科人才培養的學理特質,其結構上包括教育教學體系的“領跑”、教學課程與方法的“領跑”,以及創新創業能力訓練的“領跑”。在工程教育的教學法意義上,包括“教法”“學法”與“訓練”等教學法實踐探索。

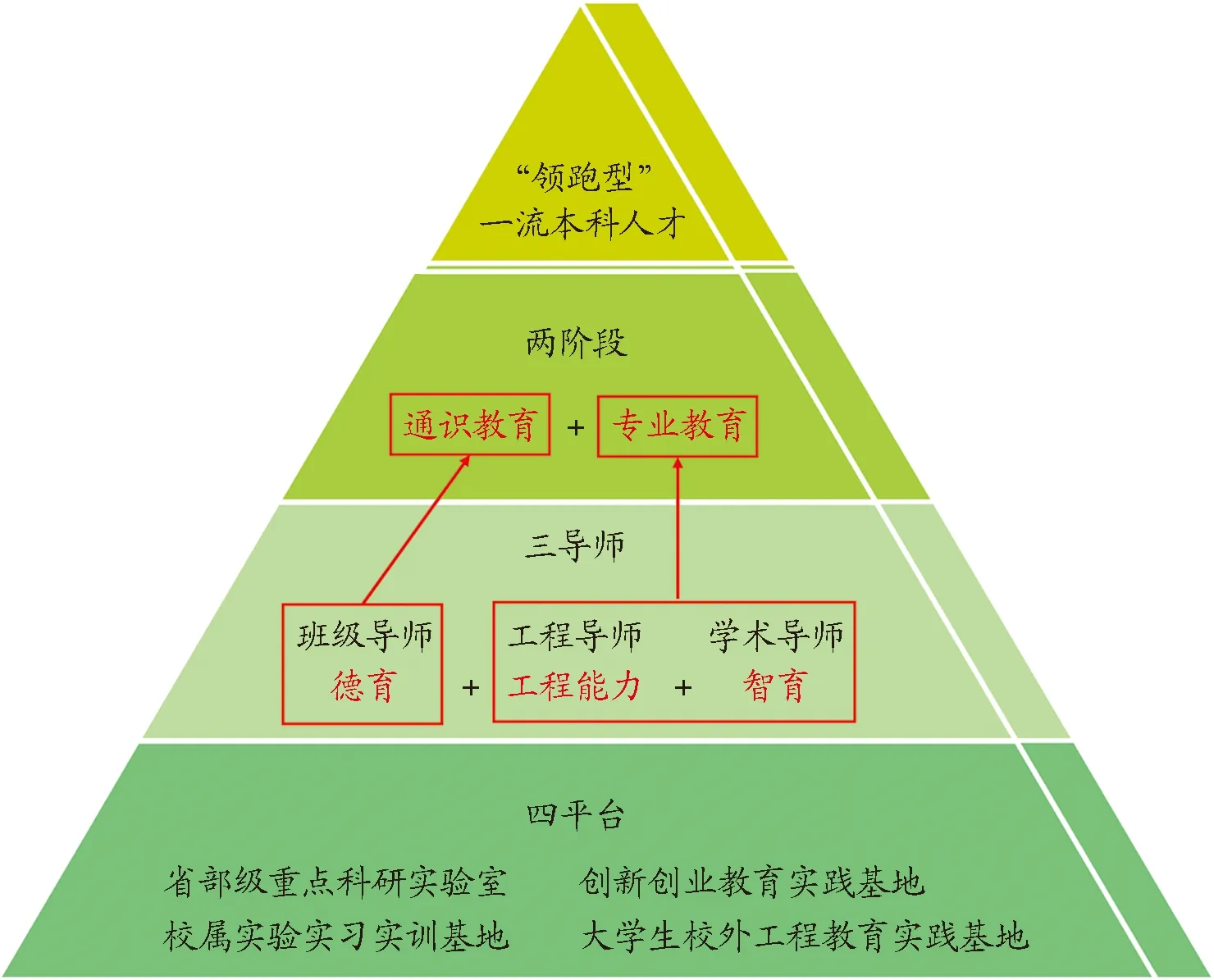

“前列”的教法,可形成系統“領跑”教改實現的教育學外因(師資)基礎,是學生樂于學習的重要外因條件。通過激活重大領先公路隧道工程項目中杰出校友的兼職教師作用,為構建“領跑型”一流公路隧道本科人才培養新體系奠定“領跑型”師資。通過創新的“兩階段、三導師、四平臺”的人才培養新體系,把課堂“搬到”了“世界前列”的工地,通過耳濡目染、工程模擬,調整“教法”以激發并提升學生的“領跑”意識和創新能力。

“前列”的學法,可形成系統“領跑”教改實現的教育學內因基礎,是學生主動學習的重要內因根據。通過“前列”工程意識教育與激勵,使學生在“學法”上形成具有“前列”期待與激勵的教育心理定勢,即負責、主動地檢索、跟蹤、消化和學習“前列”的課程,參與“前列”的相關虛擬訓練,提升適應“前列”工程相關的創新創業能力,以及主動涉獵業內新制度、新標準和新技術,豐富與提升工程教育意識中的團隊合作能力。

“前列”的工程意識訓練,可形成系統“領跑”教改實現的教育學文化氛圍,通過鼓勵引導學生在“學法”和“訓練”上,更樂于將公路隧道專業學習訓練置于多學科、全周期、全覆蓋的復合課程體系,激發其“我要學”的學習訓練欲望,運用多學科的知識架構和方法,形成靈活、主動地與“國際前列”工程看齊的“學法”和“訓練”,讓學生在主動學習、訓練中,提前形成、儲備解決復雜工程困難的能力。通過國際合作等開放的人才培養途徑,激發、提升學生“學法”“訓練”上的現代化,讓國內外隧道工程中的領先元素,成為鼓勵學生形成自豪感、自信心和創新性,豐富其“學法”與“訓練”等現代化的教育教學資源。通過鼓勵學生參與教師、校友的“前列”公路隧道等科研實習與實踐,引導學生以國內外世界級隧道工程中的杰出校友為楷模,在用中學,形成帶著最新的問題,終身探索、研習、創新等專業進取慣性,以期在隧道工程實踐中,不斷取得新的突破性成果。

(二)教材與平臺的“領跑”探索

“領跑型”人才培養,需要“領跑”的教材體系與“領跑”的現代教育教學數字平臺支撐。在工程教育的教學法意義上,包括“條件”“環境”與“保障”創新等教學法實踐探索。

“前列”的教材,可形成具有“領跑”意義的系統教學知識與技能信息支持。通過“領跑型”系列教材建設,如國家級規劃教材和省級優秀教材,將“前列”元素納入教材體系,支撐與建成國家級精品課程、精品資源共享課程、線上一流本科課程和全英文課程等,形成具有“領跑”引導能力的教材資源條件、環境和支持保障體系。所出版并被業內高校普遍選用的多部公路隧道工程本科生教材,形成了特色鮮明的“領跑型”教材體系。

“前列”的平臺,可形成具有“領跑”意義的實踐保障支持系統。面向學生開放國家級、省部級實踐實習平臺(包括虛擬仿真平臺、寒冷地區隧道野外觀測基地等)和校外實踐基地,鼓勵本科學生參加“互聯網+”“挑戰杯”“通大杯”專利比賽,以及交通科技大賽等多類學科競賽等,成立“渭夢空間”“明遠湖畔”(長安大學)等類似的大學生創業孵化基地,孵化多個大學生創業企業,以營造行業“領跑型”人才的保障與氛圍。

四、“領跑型”:一種領先工程的教育實踐創新

(一)教學體系與架構的“領跑”實踐

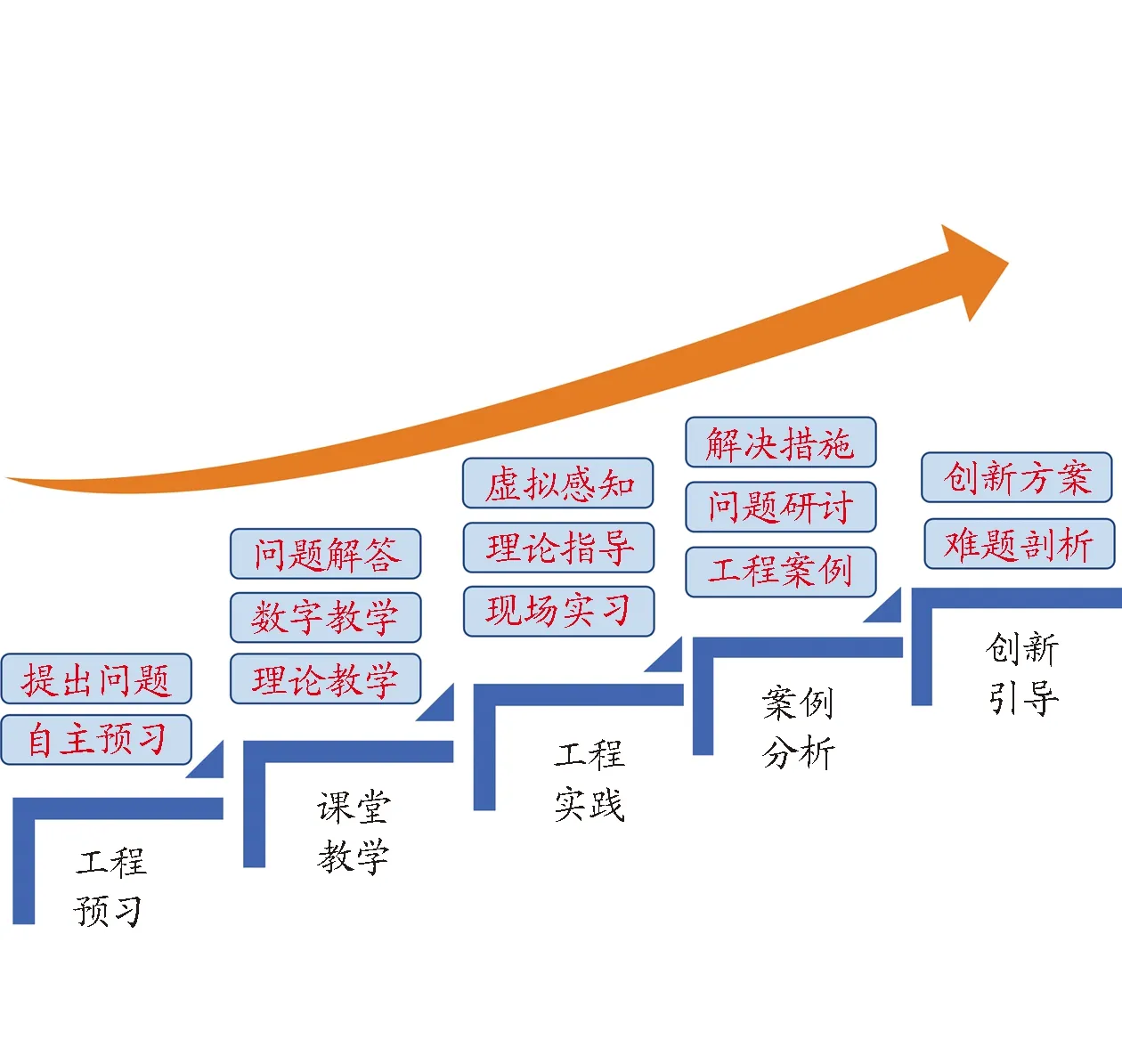

“領跑型”公路隧道工程一流本科人才培養的實踐創新,在長安大學的教改中,包括“兩階段、三導師、四平臺”的人才培養的“領跑”新體系(如圖1),五階段“領跑”教學法的實踐創新、創新結構、創新感知及激勵舉措(如圖2)。

圖1 人才培養體系架構

圖2 五階段教學法

(二)“兩階段”選拔“領跑”的實踐

兩階段是指除本專業學生外,在大類工科生通識教育階段考核之后,從成績前40%中擇優選拔至本專業進入專業教育階段的學習。在通識教育階段,重點關注被選拔者力學、測量學、工程地質等基礎課程的學習情況;其專業教育階段,主要學習隧道勘察設計、隧道施工、隧道結構力學計算、隧道運營管理等專業課程。通過選人選課的“領跑”,確保“領跑型”教學體系的實現。

(三)“三導師”的教育互補“領跑”實踐

“三導師”是指在通識教育階段,為每一個本科生班級選聘中青年骨干教師擔任班級導師,主要負責學生的學業指導和價值引領,筑牢知識基礎;在專業教育階段,針對16門專業核心課程選聘32名工程大師擔任工程導師,開設前沿講座8場/學期,并依托校屬基地強化理論與實踐融合,鞏固專業知識;針對優秀本科生選聘19名高水平教師擔任學術導師,依托重點實驗室和雙創基地,引導學生開展研究性學習、創新創業訓練和學科競賽。“三導師”教學創新將通識教育階段設置的班級導師(德育),與專業教育階段設置的工程導師(工程能力培養),以及針對優秀本科生設置的學術導師(智育)結合起來,使德育、智育與領先工程能力培養融為一體,實現了“領跑”的教育教學實踐互補。

(四)“四平臺”支撐能力提升的“領跑”實踐

以校屬實驗實習實訓基地、大學生校外工程教育實踐基地、省部級重點科研實驗室和創新創業教育實踐基地等四類平臺為支撐,開展本科生實踐教育,培養創新能力。通過四種類型的實驗教學平臺和基地,適時對接與模擬“前列”工程,不但可滿足“領跑”教學、實驗、實習需要,還可激勵、引導、滿足學生的求知欲,通過平臺搭建的智慧體系,實現“雙一流”建設高校工程教育中“領跑型”學生培養的目標。

(五)五階段“領跑”教學法的創新實踐

通過探索“領跑型”工程教學的預習、教學、實踐、分析、引導環節等,形成具有“領跑”意義的隧道工程發展的專業課程體系,并進行“領跑”意義的教學方法創新。所構建的覆蓋隧道全生命周期的多元化特色課程體系,設置基礎能力課程23門、前沿拓展課程21門、創新創業課程14門(含選修課),形成了“基礎能力課-前沿拓展課-工程創新課”新體系,覆蓋了“勘察、設計、施工、運維”全過程。將現代隧道復雜工程問題代入力學、地質、水文、測量等專業基礎課程中,使專業基礎課程的領跑性更“實”。通過增設智能隧道建管、數字運維與風險防控等課程的領先工程案例分析,使專業課程的領跑性更“新”。通過前沿新技術、新法規標準運用等相關實戰講座,豐富課程內容,使創新與創業等課程的領跑性更“強”。

(六)五階段“領跑”教學法的創新結構

在公路隧道“領跑型”專業教學實踐中,提出并施行了“工程預習-課堂教學-工程實踐-案例分析-創新引導”的“五階段教學法”,即工程預習(自主預習+提出問題)、課堂教學(理論教學+數字教學+問題解答)、工程實踐(現場實習+理論指導+虛擬感知)、案例分析(工程案例+問題研討+解決措施)、創新引導(難題剖析+創新方案)。利用智慧教室、智慧實驗室、智慧校園等現代信息技術賦能教學,靈活采用新型教學方式,提高了教學效果和教學質量。在創新引導環節,將“世界前列”的重大公路隧道工程及其創新技術、創新方法和創新思維,融入數字觀摩和模擬中,提升學生解決工程難題的“領跑”意識和創新能力。

(七)五階段“領跑”教學法的創新感知

通過搭建并完善公路隧道工程實踐教學基地和現場虛擬感知示范平臺,提升“教法”與“學法”的實踐虛擬新感知。這也是對學生基礎能力課程、前沿拓展課程和創新創業課程的一種虛擬驗證。通過所建成的相關國家基地、12個省部級重點科研實驗室(含省虛擬仿真實驗教學中心等)、15個校外工程教育實踐基地和6個校屬實驗實習實訓基地,將信息化、智能化、數字化等新技術融入相關“國際前列”的重大隧道工程案例教學,以搭建可實現隧道現場測試、模型試驗、數值模擬的現場虛擬感知教學示范平臺。

(八)五階段“領跑”教學法的激勵舉措

通過落實“領跑型”人才培養的配套激勵制度及評價舉措,在教與學兩方面均形成了“領跑”的良性循環。如:通過遴選學術導師19人/年,指導本科生進入科研團隊和科研實驗室,使得本科生提前接受“前列”的科研訓練,鍛煉科技創新思維;通過選聘32名工程大師擔任本科生工程導師,開設前沿講座8場/學期,使得本科生近距離接觸或模擬參與重大隧道工程的創新實踐,蘊養其領跑意識。通過推行優秀本科生優先轉專業,以及國家獎學金、勵志獎學金、特優獎學金、推免研究生等制度,激勵更多優秀學生進入該專業學習,激活學生學習的主動性;通過設立學生創新創業教育委員會,完善和落實保障機制,施行大學生互聯網+、挑戰杯、交通科技大賽等計劃,制定管理辦法,配套訓練經費,營造學生主動善學的競爭和創新氛圍。學生的學業成績和創新、獲獎比例不斷攀高。僅12項社會獎學金就覆蓋了20%以上的隧道工程本科生,推免研究生比例也從2007年的8%,提升至2021年的18%,一批批優秀的畢業生在包括國內外“世界前列”的隧道工程中成為骨干與團隊的“領跑”者,為交通強國建設添彩增輝。探索交通強國建設中的工程教育與人才培養是一個長期的教育課題。如何在公路隧道工程人才培養中探索出更新、更實、更特色的育人之路,是“雙一流”高校為黨育人、為國育才的長期目標。繼續探索、完善公路隧道工程與時俱進的“領跑型”人才培養體系、升華其課程體系與教學方法,是公路交通特色行業高校課程創新的常新課題,也是交通強國建設的努力方向。