基于文化認同模型探索中華民族形象傳播策略

摘要:中華文化是中華民族形象的重要展現形式,人們對中華文化的認同是中華民族形象傳播的基礎。近年來樹立中華民族形象的呼聲漸起,中華民族形象的傳播問題逐漸受到重視,然而如何用文化認同理論指導中華民族形象的傳播,卻鮮有研究。文章在以往學者對于認同、文化認同概念的界定的基礎上,從傳播學、民族學等融合視角出發,依據文化認同理論加入“環境”作為新的影響因素,建構中華民族形象傳播的文化認同四因素模型。結合我國具體國情,從認知、情感、行為、環境四個層面提出規劃中華文化傳播整體藍圖、構建中華文化內容活化體系、整合中華文化傳播渠道、拓展中華文化傳播主體等建議,旨在為中華民族形象傳播的未來發展路徑提供參考。

關鍵詞:認同;文化認同;文化認同模型;中華民族形象;策略

中圖分類號:C912.6 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2022)18-0233-03

中華文化源生于中華燦爛的文明,是中華民族形象的重要展現形式。2017年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》后,中宣部、文化部、教育部等依照文件要求啟動實施了不同類型的重點文化項目。2019年,習近平總書記在全國民族團結進步表彰大會上的講話中強調,“推動各民族文化的傳承保護和創新交融,樹立和突出各民族共享的中華文化符號和中華民族形象,增強各族群眾對中華文化的認同”。2021年,中宣部印發《中華優秀傳統文化傳承發展工程“十四五”重點項目規劃》,對未來五年的中華優秀傳統文化傳承發展路線圖進行了規劃。

中華民族形象與中華文化認同是密切相關的,中華民族形象的傳播離不開人們對于中華文化的認同,中華民族形象的建立也必須依托中華文化的傳播。重新構建文化認同模型,研究中華民族形象的傳播策略,可以促進各族人民對中華民族形象的情感歸屬和心理趨同,形成文化認同感,鑄牢中華民族共同體意識。

一、文化認同模型的建構

(一)認同三因素模型

“認同”最初是哲學領域的概念,其詞語最早起源于拉丁文idem,指的是“共同認可、一致承認”[1]。弗洛伊德是使用“認同”一詞的早期代表人物,提出“認同”指的是“個人與他人、群體或模仿人物在感情上、心理上趨同的過程”[2]。泰勒認為認同關系到“我是誰”的問題,這個問題的答案至關重要[3]。亨廷頓認為認同既關系到群體,又牽扯到個人,是構建出來的概念[4]。綜合西方學者的觀點,可以看出認同概念中個體與個體、個體與群體之間的緊密聯系,從個體視角來看,認同中包含個體對自我、他人意義的認可,從群體視角來看,認同包括個體對所屬群體的意義認可。

我國學者李靜將認同分解成三個關鍵要素,即“歸屬感”“情感依附性”“心理趨同性”,認為認同是“人們對于自己所屬的文化或民族、國家等的歸屬感,以及在此過程中所產生的情感依附性和心理趨同性”[2]。歸屬感是情感依附性和心理趨同性的前提,在歸屬感產生的基礎上,情感依附性和心理趨同性隨之產生。

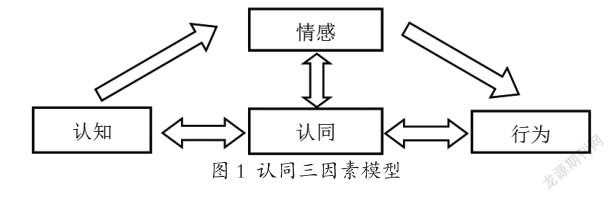

綜合以上學者對認同的分析,筆者認為,認同包含三個重要因素,即認知、情感和行為,其結構如圖1所示。首先,個體對群體所屬文化產生認知,隨著認知的深入,個體完全融入群體中,與其產生了不可分割的聯系,并伴生著對所屬群體的情感。最后,個體會做出對所屬群體的支持和維護行為。

隨著研究的不斷深入,學者們在認同的基礎上,又延伸出了“文化認同”“國家認同”“民族認同”等,文化認同在其中占據著重要位置,與民族認同、國家認同之間是相互依存的關系。

(二)文化認同四因素模型

文化認同與認同之間有著千絲萬縷的聯系,從學界對認同的定義來看,認同中就有著對所屬群體文化的認同。但文化認同將研究對象精確限定在文化范圍內,而文化的產生離不開群體,這意味著文化認同具有更強的群體屬性。

文化認同植根于社會認同理論,它由泰菲爾提出,認為“個體對群體的認同是群體行為的基礎”[5]。泰菲爾區分了個體認同與社會認同,個體認同是以自我為參照對個人特點進行自我描述;社會認同是以全體社會成員為參照對個人特點進行自我描述。二者參照的對象不同,就將個體視角與群體視角的認同區分開來。前文中筆者總結出,認同分為個體與群體兩個視角,而文化認同與社會認同一樣,是基于群體視角來看的。

奧丁和博韋是早期在人類學領域研究文化認同的學者,他們認為文化認同是“個人自覺投入并歸屬于某一文化群體的程度,它是個體與其環境之間相互作用的結果”[6]。我國學者佐斌曾將文化認同分為三個層次,即“文化認同的表現層”“文化認同的保護層”“文化認同的核心層”,分別對應了文化形式、文化規范和文化價值[7]。

基于筆者提出的認同三因素模型,可以發現其可以完全對應到佐斌的文化認同的三個層次。認知對應文化認同的表現層,這意味著個體可以描述出自己所屬群體的文化形式和傳統;情感對應文化認同的保護層,個體在所屬群體中產生情感,并選擇遵循群體的文化規范;行為對應文化認同的核心層,這時群體的文化核心價值已經潛移默化地影響了個體的價值觀,個體會做出對所屬群體的擁護和支持行為。

但是這種認同的對應只是個體對群體單方面的行為,群體對個體的視角不能在上述模型中顯現,即群體與個體之間的互動關系并沒有完全顯現出來。基于奧丁和博韋在文化認同中提出的環境的重要性,筆者加入環境這一因素,這意味著個體所屬的環境(群體)也會對個體產生影響,二者進行互動,這樣就得到了文化認同的四因素模型,如圖2所示。筆者基于文化認同四因素模型對中華民族形象的傳播路徑進行分析。

二、基于文化認同模型對中華民族形象傳播的策略

(一)認知層面:規劃中華文化傳播整體藍圖

認知是認同的前提和基礎,對于國內,要讓公眾認同中華文化,必須提升其對中華文化的認知程度,以此建立中華民族形象。對于國外,由于各國文化、政治制度存在差異,外國公眾不一定能對中華文化產生文化認同,這更需要加強外國公眾對中華文化的認知,從而潛移默化地影響他們,使其產生對中華民族形象的認同。因此國家需要針對國內國外兩種情況,描繪中華文化傳播的整體藍圖。

對于國內,要統一公眾對于中華文化的認知。當前大部分中國人的文化認知是基于主流價值觀形成的,但由于自我的不確定性和矛盾性,反映在中國人的文化認同中,就會摻雜一定的價值沖突和選擇困惑,這不利于中華民族形象的塑造。國家需要正確引導公眾對中華民族形象的理解。首先通過問卷調研、專家訪談等方式,明確哪些核心中華文化是影響中華民族形象的重要載體,其次確立傳播中華民族形象的戰略目標和發展規劃,從最核心的中華文化擴散到各種小眾的中華文化,逐步提高公眾對于中華文化的認知。

對于國外,要引導外國公眾樹立對中華文化的正確認知。在中華民族形象的對外傳播中,可以設立專門的中華文化對外傳播機構,制定傳播戰略。首先要抓住中華文化符號對外傳播的核心任務,選擇普適性較強的中華文化進行推廣。其次要建立中華文化對外傳播的應急處理機制,對于中華文化的污名化行為及時進行修正,對于國外的扭曲報道進行信息留存,及時發布公正聲明。還要與國外的主流媒體開展友好合作交流,定期舉辦國際性文化交易博覽會、中外文化交流論壇等,讓國外媒體了解中華文化的同時,也及時了解他們新的文化動向。

(二)情感層面:構建中華文化內容活化體系

內容是文化的核心,要傳播中華民族形象,必須講好中華文化背后的故事,以優質的內容吸引受眾的眼球,提升中華文化的感召力,從而使受眾產生對中華文化的情感依托。因此,需要更加注重對中華文化蘊含的民族精神、思想道德、人文理念等的深入挖掘,以平民化視野講述其中內容,并尊重不同地區的風土人情,闡釋我國不同文化的特色和精髓。中華文化博大精深,含義深遠,但真正能讓文化“活”起來的經典卻屈指可數,這更需要專業人士取其精華、去其糟粕。以儒家思想為例,對于學術界和業界,可以制定兩種不同的傳播策略。對于學術界而言,一是各大高校加強合作,定期舉辦哲學學術論壇,通過學術研究的方式挖掘其中的核心理念。二是邀請專家學者開設線上課程,如在慕課上開設儒家、道家思想解讀課程,講師和學生可以通過評論、彈幕等形式對相關問題作深入探討。對于業界而言,將實踐與理論相結合,讓思想不止停留在書本上,而是可觸可達。研學旅行是目前流行的一種方式,旅行與學習相結合,達到“知行合一”的目的,可開設研學體驗中心,增設書法、繪畫、制作陶俑、沏茶等課程,讓大眾可以在旅途中創作屬于自己的作品,從而實現情感的傳遞。

(三)行為層面:整合中華文化傳播渠道

渠道是中華文化傳播的媒介,沒有媒介,傳播行為就無法實現。渠道如同傳者和受者的紐帶,渠道的優化整合可以加強二者的互動,引發“二次傳播”甚至多次傳播,以此傳播中華民族形象。目前中華文化的傳播渠道分為線上和線下兩個層面。在線上,隨著5G、VR、AI、區塊鏈等新技術的出現,文化與科技的融合成為大趨勢,中華文化的傳播可以科技為抓手,從而激發新的活力,展現新型中華民族形象。依托云技術、大數據等建立文化傳播云平臺,構建中華文化傳播的全媒體渠道,促進大眾傳播、網絡傳播融合聯動,為中華文化的線上傳播發展探尋更多新的可能。但就長遠來看,線下渠道并不會被完全取代,原因在于線下渠道能提供優質的視覺、觸覺等感知體驗。可施行“線上+線下”的渠道整合策略,依據兩種渠道的不同特色,最大限度實現優勢互補。如今人們的消費需求正從單純的物質需求向社交屬性、知識汲取等多元化需求發展,通過文化展覽、產品營銷、社交媒體等方式實現線上與線下的整合,推動傳統文化產業與消費新場景、新模式相結合,發展更具特色、更具競爭力的文化產品和文化服務。

(四)環境層面:拓展中華文化傳播主體

在中華民族形象的傳播中,傳播主體并不是單一的,需要各個群體發揮合力,構建良好的中華文化傳播環境。基于中國的特殊國情,國家在中華文化傳播中必須占據主導作用,進行中華民族形象的價值引領。而且隨著時代的發展,不同時期的民族形象意涵也會發生一定的擴展,需要從國家層面對中華文化進行篩選。一是要建立支持中華文化傳播的政策,可以對文化傳播方面予以政策傾斜。二是審批下發對中華文化的傳播研究基金,將其納入國家社會科學基金中,鼓勵學界對中華文化的傳播研究。

企業組織、非營利性組織和個人對于中華文化的傳播也具有重要作用。企業組織是市場活力的主體,能夠清楚預測未來市場的走向,可以根據當下的時事熱點為中華文化的傳播增添新內容,提升中華文化的競爭力。非營利性組織要增強社會責任感,通過公益性的文化教育活動吸引公眾的參與,提高公眾參與的主動性。對于個人而言,每個人都可以成為中華文化的內容傳播者,特別是互聯網上的“意見領袖”,其影響力是巨大的,因此個人必須遵循網絡行為的規范,發布適當的言論。

三、結語

實現各族群眾對中華民族形象的文化認同不是一蹴而就的,這需要規劃中華文化傳播的整體藍圖,構建中華文化內容的活化體系,整合中華文化傳播渠道,拓展中華文化傳播主體。從認知、情感、行為、環境四方面探索中華民族形象的傳播路徑,能夠進一步展現出中華文化的歷史沉淀,推動中華民族形象傳播行穩致遠。

參考文獻:

[1] 舒新城.辭海[M].上海:上海辭書出版社,1989:1004.

[2] 李靜,王彬斐.民族認同的維度與路徑研究[J].西南民族大學學報(人文社科版),2018,39(3):214-219.

[3] 查爾斯·泰勒.自我的根源:現代認同的形成[M].韓震,王成兵,喬春霞,譯.南京:譯林出版社,2001:37.

[4] 塞繆爾·亨廷頓.我們是誰?美國國家特性面臨的挑戰[M].程克雄,譯.北京:新華出版社,2005:21-22.

[5] 張瑩瑞,佐斌.社會認同理論及其發展[J].心理科學進展,2006(3):475-480.

[6] 陳致中,張德.中國背景下的組織文化認同度模型建構[J].科學學與科學技術管理,2009,30(12):64-69.

[7] 佐斌,溫芳芳.當代中國人的文化認同[J].中國科學院院刊,2017,32(2):175-187.

作者簡介 張航鷹,碩士在讀,研究方向:新聞與傳播。