被動喪失控制權的財稅處理差異分析及思考

——以房地產開發企業為例

|吳曉欽

近年來房地產行業過熱,房產紅利已逐漸消退,依靠深化供給側結構性改革,很多房企為了減少開發風險,開始尋求資質良好的合作伙伴進行項目合作,股權交易便成了常態化的經營模式,不僅可以集中資源共享、提升開發能力,又能分化風險、責任共擔。

“因其他投資方增資而導致母公司喪失對其子公司控制權”就是上述股權交易的一種模式,因這種控制權的喪失并非因為母公司處置股權產生,而是因子公司的其他股東增資而導致的被動稀釋,因此可稱為“因被動稀釋喪失對子公司控制權”。由于企業會計準則與稅法在制定規范及計量方式等方面的不同,對該業務的處理上也存在較大差異。本文以實務案例為例,探討該業務模式下的財稅處理差異,并就其在實務中運用的意義展開思考。

一、被動喪失控制權的財稅處理差異解讀

(一)會計處理

《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第33號—合并財務報表》,分別從個別報表和合并報表對企業股權相關內容進行了修訂。《企業會計準則解釋第7號》對“因被動稀釋喪失對子公司控制權”事項等會計處理進行了補充規范。

1.個別財務報表中,對喪失控制權但仍具有共同控制或重大影響的長期股權投資由成本法核算轉換為權益法核算。

2.合并財務報表中,因對原子公司喪失控制權,故不再將其納入合并范圍。

綜上:現行準則將“因被動稀釋喪失對子公司控制權”但仍能對其實施共同控制或施加重大影響時從成本法轉為權益法核算,同時將其差額計入當期損益。這種處理方法將股權被動稀釋視同“處置”股權計入當期損益的相關規定,體現了交易的商業實質,與國際會計準則趨同。

(二)稅務處理

根據中華人民共和國國務院修訂《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》等的規定執行。

1.在個別財務報表中,在稅務處理上一般不調整該長期股權投資的計稅基礎,與會計處理上按照新的持股比例確認原子公司因增資擴股而增加凈資產的份額會產生財稅差異,這種差額屬于應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債。

2.在合并財務報表中,在稅務處理上長期股權投資的計量基礎一般不做調整,與會計處理上在喪失控制權日對剩余股權按照公允價值重新計算,兩者會產生財稅差異,故剩余股權在喪失控制權日的公允價值與凈資產的份額的差額屬于應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債。

3.在個別報表中長期股權投資改由權益法后續計量時,稅務處理上計量基礎并不會做相應調整,與會計處理按應享有被投資單位實現凈損益的份額調整長期股權投資的賬面價值會產生財稅差異,但由于該投資一般認為是長期持有,故不會形成暫時性差異,故不確認遞延所得稅。

綜上:稅法上就取得長期股權投資計稅基礎一般以投資方所實際付出的代價為基礎。投資期間因追加或者收回發生投資金額變動情形之外的,投資資產的計稅基礎一般不做調整。

二、案例分析

(一)案例背景情況

某國有A公司主要從事房地產開發、房地產經紀,企業投資等業務。其全資子公司甲公司以及非關聯少數股東乙公司分別以70%和30%股份持有標的項目丙公司股權。

2021年12月23日,乙公司通過向丙公司進行單方面增資64,285.71萬元,至此,A公司全資子公司甲公司以及非關聯少數股東乙公司分別以49%和51%股份持有標的項目丙公司股權。至此,項目公司丙公司財務報告不再納入國有A公司合并報表范(見表1)。

表1 丙公司股權結構變動情況表 單位:人民幣萬元

以2021年9月30日為基準日,丙公司評估價值為148,617.15 萬元,據此作為甲乙雙方確認本次增資事項的交易價格(見表2)。

表2 資產評估表 單位:人民幣萬元

2021年12月,甲公司與乙公司簽訂增資協議,協議明確丙公司股權評估日至處置日期間實現的損益由甲公司享有,轉讓日后A公司及其全資子公司甲公司不再對其實施控制,其報表不再納入合并范圍。

以2021年12月23日為基準日,甲公司就持有丙公司剩余49%股權公允價值為101,310.51萬元,即按照丙公司股東全部權益價值為206,756.15萬元的49%確認。

上述事項業經甲公司內部決策審議通過,相應的審計、評估已履行國資備案程序,經上海聯合產權交易所履行協議轉讓程序后完成增資事項。丙公司當年度股東權益變動情況如下(見表3)。

表3 股東權益變動情況表 單位:人民幣萬元

(二)財稅差異分析

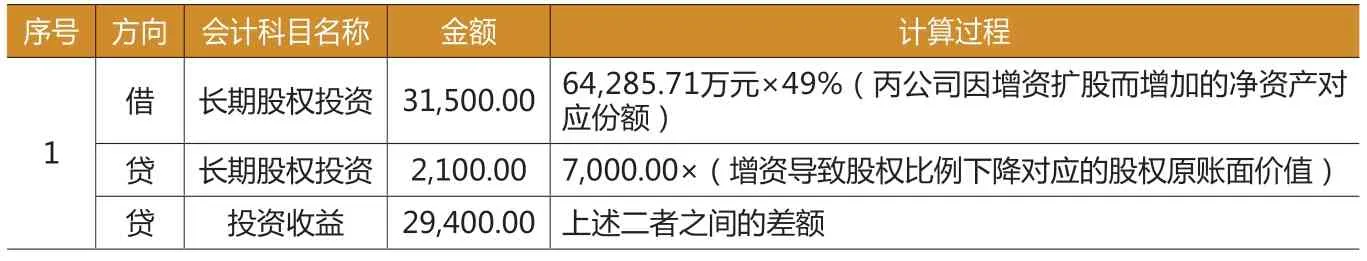

1.在個別報表中的視同股權轉讓的會計處理(見表4)。

表4 會計處理科目圖示 單位:人民幣萬元

稅務處理:稅法上長期股權投資的計稅基礎仍按初始投資成本確認,不做調整,與長期股權投資賬面余額36,400.00萬元(7,000.00萬元-2,100.00萬元+31,500.00萬元),兩者形成的差額29,400.00萬元屬于應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債7,350.00萬元(29,400.00萬元*25%)。

2.在個別報表中對剩余股權轉為權益法后續計量(見表5)。

表5 會計處理科目圖示 單位:人民幣萬元

稅務處理:考慮到持有目的一般為非短期持有行為,稅法上長期股權投資計稅基礎通常保持不變,但長期股權投資賬面價值是根據投資持有期間所持股權比例計算應享有被投資企業的凈資產變動進行調整的,由此產生差異。

綜上:本次增資完成后,在個別報表中所確認的長期股權投資余額為50,757.00萬元(103,585.71萬元×4 9%);投資收益合計為53,067.00萬元,其中:權益法核算確認投資收益14,357.00萬元、“稀釋股權”產生投資收益29,400.00萬元。“稀釋”股權產生的時間性差異29,400.00萬元,對應遞延所得稅負債7,350.00萬元(29,400.00萬元*25%)。

3.在合并報表中剩余股權重估的會計處理(見表6)。

表6 會計處理科目圖示 單位:人民幣萬元

稅務處理:合并報表中剩余股權在喪失控制日按照公允價值重新計算確認金額101,310.51萬元,與按照丙公司賬面凈資產的份額確認金額50,757.00萬元所形成的差額50,553.51萬元,屬于應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債12,638.38萬元(50,553.51萬元*25%)

4.因子公司于2021年12月23日處置,因此在合并報表中應確認期初(2021年1月1日)至處置日(2021年12月23日)期間確認的損益對應的持股比例部分的會計處理(見表7)。

表7 會計處理科目圖示 單位:人民幣萬元

稅務處理:股權被動“稀釋”,在合并上將喪失控制權日前享有的累計投資收益(2 1%股權對應部分)確認處置投資收益,在稅法上不作處理。

5.在合并報表中在處置日前確認抵消少數股東損益的會計處理(見表8)。

表8 會計處理科目圖示 單位:人民幣萬元

稅務處理:股權被動“稀釋”前,在合并上按照原享有持股比例部分的累計投資收益進行抵消,并還原少數股東享有部分,在稅法上不作處理。

綜上:在喪失控制權日A公司對丙公司持有49%股權對應的長期股權投資余額為101,310.51萬元,(丙公司評估價值206,756.15萬元×49%);投資收益合計確認金額為73,800.51萬元,其中公允價值重估產生的投資收益為50,553.51萬元,“稀釋股權”產生的處置收益為23,247.00萬元。遞延所得稅負債合計確認19,988.38萬元,其中個別報表確認7,350.00萬元,合并報表確認12,638.38萬元。

(三)案例總結與思考

上述案例所涉股權處置后的剩余價值視同新取得一項新的長期股權投資,其價值按照在喪失控制日丙公司公允價值的份額確定。在實際運用中交易價格是否公允至關重要。一旦日后丙公司經營困難或是將來經營業績達不到預期,致使長期股權投資存在減值的風險。實踐中也不乏公司相關利益者為了達到粉飾甚至虛構公司經營業績的效果,或將公司利益輸送給指定第三方為目的導致的交易價格不公允。其結果對國有企業而言造成國有資產流失,對上市公司而言損害少數股東的權益,其行為也是違背了準則的初衷。

三、被動喪失控制權業務的現實意義

(一)相較一般股權轉讓的財會差異及稅收籌劃

該交易方式與一般股權轉讓產生的結果相似,但財稅上仍有一定差異,其中:

1.與一般股權轉讓相比的會計處理差異。與“處置子公司部分股權”采用的會計處理原則有著近似的效果,都是“視同股權處置”,會產生投資收益。但區別在于兩者“處置”產生的投資收益中收益的來源不一樣:前者“處置”是按照股權被稀釋確認的,因其他投資方增資而增加的凈資產變動以及稀釋后持股比例確認的份額,而后者取得的通常是以現金、非現金資產等形式的股權轉讓對價。

2.與一般股權轉讓的稅法處理差異。“處置子公司部分股權”產生的投資收益是按照“財產轉讓所得”征收所得稅,股權轉讓后的長期股權投資的計稅基礎是按照股權轉讓后的比例做相應調整。因此,該業務下產生的即時處置收益的同時產生納稅義務,須繳納企業所得稅。兩者計稅基礎相同,未產生應納稅暫時性差異。但"因被動稀釋喪失對子公司控制權"中原股東持有的長期股權投資計稅基礎不變。根據所得稅法相關規定:股東新投入的資本金屬于股東投資行為,所形成的是對被投資企業增加的實收資本和資本公積,而非原股東取得企業所得稅應稅收入。因此,該業務下會計處理的賬面價值和稅法計稅基礎不同,會產生相應的應納稅暫時性差異(遞延所得稅負債)。

綜上:相較一般股權轉讓而言,該方法可以減輕公司稅務負擔,從一定程度上緩解企業資金壓力。

(二)采用“因被動稀釋喪失對子公司控制權”方式可提高操作效率

根據《企業國有資產交易監督管理辦法》等的相關規定,國有股權轉讓須符合等價有償和公開公平公正的原則,且必須履行相應的轉讓程序,一般包含:(1)根據企業內部管理制度進行審議。(2)根據企業產權轉讓管理等相關制度,經相應審批管理權限的出資人審批或備案。(3)清產核資,委托具有相應資質的第三方進行整體審計、資產評估。(4)標的股權掛牌公告及信息披露,其中正式披露信息時間不得少于20個工作日。(5)簽署并履行轉讓協議。此外,上述辦法對企業增資等特殊事項也做了相應的補充規定,其中就企業原股東單方面增資明確了適用非公開協議方式,因此除參照上述一般轉讓程序外,公告期的時間要求縮短為不少于5個工作日。

如本文案例所述,該股權轉讓系原股東之間進行,且符合上述文件關于增資的相關規定,該行為即可通過協議轉讓方式,且在產交所掛牌時間為不少于5個工作日即可,大大縮短轉讓流程,節約了交易的成本,從而達到高效優化國有資本布局,進一步提高國有資產交易效率,尤其是增強國家出資企業內部重組整合的效果。

(三)股權轉讓后房產合作經營中的財務管控

近年來,隨著房地產行業政策性紅利逐漸減少的大環境下,越來越多的房企選擇合作經營的開發模式,這種業務模式不僅體現了共同投資、共同經營,也體現了風險共擔、利益共享。在建立這樣的契約基礎上的合作開發模式,無論投資方是否對合作項目操盤與否,都應對如下幾方面進行財務管控,其中:

1.成本管控。房地產開發成本一般包括項目開發階段的建造成本支出,及后續運營發生的營銷費用、管理費用等支出。房產合作項目的參與各方都應了解項目成本總體概算,通過項目總投資動態成本偏差分析,項目資金計劃執行情況等來進行成本管控,通過約定項目公司據實列支費用支出的額度上限及超額度的審批流程控制費用管控。

2.資金管控。資金管理主要集中在開發貸款、按揭回款、資金監管和資金返還四方面。主要包括但不限于以下幾點:(1)合作各方可約定項目開發資金優先通過對外融資解決,其次股東各方按其持股比例投入補足資金,融資利息由項目公司自行承擔等。(2)合作項目非操盤方,也應在投資協議有所約定相關資金監管的要求。(3)房地產預售資金監管的特殊性,合作各方都應關注資金返還的各地政策,盡可能提高資金回籠效率。(4)投資款返還、利潤分配應協議約定。特殊情況亦可采取一事一議的決策方式進行。

3.僵局處理。鑒于房產合作開發的特殊性,對于投資合作協議、項目公司董事會或股東會會議無法達成一致的事項進行了特殊約定及處理,即項目公司出現僵局情況時,任何一方都可以有權委托第三方對項目公司進行審計、評估,另一方股東應該配合。可通過協商收購、強制收購等方式建立退出機制,從而解決合作項目的僵局情況。

綜上所述,本案所述業務所涉及的財稅差異主要體現在:因少數股東單方面增資導致原控股股東由成本法改為權益法的,股權“稀釋”部分視為股權處置及剩余股權的計量這兩部分,其賬面價值與計稅基礎不同而做相應的財稅處理。同時,這種股權交易模式較一般股權轉讓雖沒有顯著的節稅效益,但可以遞延納稅且交易流程相對簡化, 在現實中仍具有一定現實意義值得借鑒。此外考慮到房地產項目合作開發的特殊性,選用該交易模式后續合作中采用必要的財務管控才能保證合作各方利益共享、風險共擔的投資初衷。