小學數學學生提問“三定”教學策略研究

[摘要] 發現問題與提出問題的能力是數學教學的重要目標。但在實際教學中,學生發現問題與提出問題的能力偏薄弱,存在多方面的原因阻礙學生數學提問思維的發展,為此,采取定學、定點、定向的方式進行探究與實踐,即確定學生的認知起點與需求、確定問題的探究設計點,以及確定提問形式與環節的方向,促使學生自信、順利地表達出疑惑與問題,有效提升學生的數學提問思維。

[關鍵詞] 定學;定點;定向;學生提問;教學策略

筆者通過日常教學的觀察與實踐,發現學生數學的提問意識不強,導致數學課堂長期以“師問生答”的模式進行展開,使得學生的數學思維難以得到有效提升。究其問題主要有三:問題一,教學觀念轉變大,部分教師不知道“什么樣”的問題適合學生;問題二,課堂教學調控難,部分教師不知道“在哪里”設置提問環節給學生;問題三:學生負面心理重,部分教師不知道“怎么樣”激發學生提問。為改變以上現狀,促使學生自信、順利地表達出疑惑與問題,有效增進學生的數學提問思維,筆者采取“定學·定點·定向”的教學模式進行探究,即確定學生的認知起點與需求、確定問題的探究設計點、確定提問形式與環節的方向。

一、定學:把握學生“真問題”

傳統“師問生答”的教學模式中課堂問題由任課教師提出,學生只能被動聽與機械學。而“生問課堂”則將原本由教師提出的問題代之以學生說出,在教學中真正體現“四能”,這是教學觀念上的巨大轉變。學生問題指的是學生在學習推進的過程中真實產生的問題,即“真問題”,教師通過關注學生的學情與教學資料等確定學生的認知起點與需求。

(一)前測調查,尋找問題

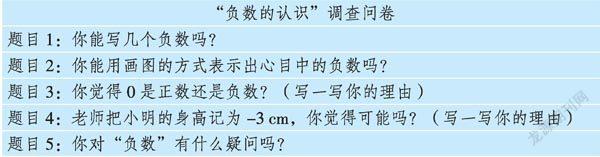

前測是了解學生學情的重要方式,如調查問卷、訪談交流等。借助收集到的數據信息進行整理與分析,找出學生的共性問題,對學生的問題進行把脈。在教學“負數的認識”前,筆者進行了問卷調查(如下表):

“負數的認識”調查問卷

題目1:你能寫幾個負數嗎?

題目2:你能用畫圖的方式表示出心目中的負數嗎?

題目3:你覺得0是正數還是負數?(寫一寫你的理由)

題目4:老師把小明的身高記為-3 cm,你覺得可能嗎?(寫一寫你的理由)

題目5:你對“負數”有什么疑問嗎?

對學生的提問大致總結如下:52.5%的學生提到了負數意義的問題;45%的學生提到了負數作用的問題;37.5%的學生提到了負數計算的問題;22.5%的學生提到了負數讀寫的問題;10%的學生提到了負數是怎么來的問題。這些問題在以往的教學中基本由老師拋出讓學生研究。但通過問卷調查,可以看出學生提問的欲望還是比較強烈的,對于“負數的認識”這節課還是有許多問題想要了解,其中很多就是本節課的教學重難點;還有教學外的知識,從側面說明了學生思維的發散性,這樣的問題也是教學中所需要的。

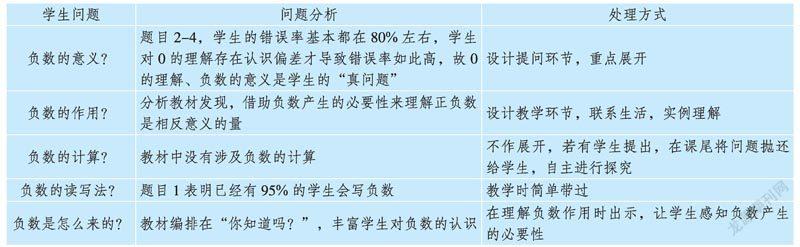

(二)全面分析,梳理問題

通過前測,教師把握了學生想了解、感興趣的問題,若把這些問題都放在課堂中處理,課堂時間不夠,所以我們還是要深入分析哪些“問題”真與好、哪些“問題”假與一般,這樣課堂提問的開展才能直擊學生的學習疑惑。在梳理的過程中,可以借助教學資料對學生的數學問題進行全面分析(如下表):

借助前測與教學資料有效地幫教師梳理出學生的真問題,這些問題就是“生問課堂”推進的關鍵。在設計教學環節時,教師可以巧妙地將這三個問題轉變為學生學習中的疑惑點,再由學生自主、積極地表達出來,最后全班一起進行探究解答。

二、定點:設計提問“好時機”

好的教育一定是慢的。在開展學生提問時,教師不著急讓學生將問題提出來,而是借助手勢、言語引導學生進行觀察、思考,真正明白自己的疑惑再表達,這時提出來的問題就是學生的真問題。若學生提不出問題,教師可以自己提出,這也是一種提問技巧。設計好提問時機,對學生提問點的確定與開展至關重要。

(一)提問于探究深入點

學生學習一定的知識之后,會初步產生對此知識的理解,學生思維就會順著這種理解開始發生,形成表層的思維認知。再接著往下探究,學生可能就會產生新的問題,這時教師要做的就是等一等,讓學生梳理學習的知識要點。

如在教學“數與形”時,學生通過觀察發現從1加到n的所有奇數的和是n的平方。這時,教師拋出提問:現在你有什么新的問題想研究嗎?學生產生的問題:所有的偶數相加的和會是多少呢?所有整數相加的和會是多少呢?如果第一次是2個小正方形組成的長方形再去組成大正方形會有規律嗎?如果不是從1開始的所有奇數的和又會是怎么樣的,比如從49開始?等等。這些問題就是放緩了教學節奏后,學生自主產生的、想探究的真問題,體現著學生思考問題的全面性。如“所有的偶數相加的和會是多少呢?”若不給學生提問的機會,這個問題由教師拋出,過程中少了學生思維痕跡,學生的學習處于一種相對被動的狀態。故筆者通過“記錄—觀察—引問”,促使學生真正思考知識,自主提出這一問題,也為接下去學習起到推進的作用。

(二)提問于思維疑惑點

學起于思,思源于疑。在學生學習過程中,疑惑不可避免,這也是教師希望看到的。那如何運用好學生的疑惑,讓學生自然地消除疑惑?提問就是一種很好的方式。通過學生的表達啟發學習思考,引導學生經歷“生疑—探疑—答疑”的過程,培養學生的數學“四能”。

學生的疑惑可能出現在課前,可能在課堂推進過程中,還可能在課尾,故需要教師對學生學情有很好的把握,才能在教學時設計好提問環節,做到有條不紊。如在教學“圓的周長”時,筆者設計了如下環節:

任務單:探究圓的周長與直徑的關系

師:在數學上,圓的周長與直徑是π倍的關系,一種固定的關系。

生1:老師,為什么我們算出來的都不一樣?

生2:π是什么?

生3:那應該怎么測量才能準確得到π呢?

生4:是不是只有圓才有這種關系?

生5:圓的面積與直徑是否也是π倍的關系?

(師總結,直接解決簡單的問題,記錄推進性的問題)

課堂上,探討圓的周長與直徑的關系時,學生產生不同的結果與想法,這正是學生的思維疑惑點。教師應借助學生的自主探究與觀察討論,讓學生將疑惑表達出來。在介紹π時,先讓學生說一說對π的認識,再補充π的歷史,通過比較與感悟,真正理解π的意義與作用,強化學生知識學習的深刻性,真正消除思維疑惑。

三、定向:創建提問“多角度”

學生提問是對傳統“師問生答”觀念一種新的轉變與創新,將提問機會還給學生,讓學生形成有問題就表達、思考與解決的意識。在此過程中,教師需要確定提問形式與環節的方向,通過不斷優化設計提問環節,增強學生提問的信心;不斷給予提問機會,培養學生提問的習慣;同時,充分聯結課內外提問機會,從多個角度將提問融入學生的日常學習與生活。

(一)依托設計,課內搭好支架

1.運用引導語,誘發學生提問。在學生提問時,教師設置提問窗口,發揮好引導語的作用,常見的引導語:學到這里,你有什么疑問嗎?你有什么問題想問嗎?你還有什么問題?等等。但是,每節課都用這些,久而久之就會流于形式,學生也會產生疲倦感。教師可以嘗試其他方式進行提問,如仔細觀察,你有什么不明白的嗎?這里你有看不明白或想不明白的地方嗎?等等。不同形式的提問語言,目的都是誘發學生提問,教學時要及時切換引導語。

2.改變呈現方式,引發學生提問。新課標要求“創造性地使用教材,積極開發、利用各種教學資源”,教學內容不同的呈現方式對學生學習起到的作用存在個體差異。這就需要教師根據學生的實際情況進行合理備課,可以將后續內容前置更換成生活化、趣味性的教學情境,也可以將問題精簡,讓學生更積極、主動地發問等。這樣既符合學生學習心理,又有助于引發學生提問。

3.借用評價語,觸發學生提問。羅森塔爾效應表明,正向的暗示與評價,會對人起到激勵的作用。在學生提問時,筆者主要采用肯定性評價與鼓勵性評價,以此激發學生的提問熱情。肯定性評價:此評價方法用于學生能正確提出問題、問題探究價值高等情況,評價語不能是簡單的一句“你真棒”,而應是全班性的鼓掌(老師覺得你提的問題很有深度,我們把掌聲送給他)、板書記錄(這個問題很有研究價值,老師把它記錄在黑板上)、名人故事(你的想法跟數學家一樣,真了不起)等等。這樣的評價語首先是不單調,能讓學生體會到成就感,其次是給其他學生做提問的示范。鼓勵性評價:此評價方法用于學生不能準確提出問題、問題探究價值低等情況,評價語不能是簡單的一句“你再想想”,而應借用“肯定—建議—鼓勵”的三明治法評價。比如,老師覺得你現在已經會提問題,真替你開心,但問題這樣改一下可能會更好,相信你之后會提出更有深度的問題。

(二)提供機會,課外創設平臺

1.創建班級“提問角”。提問角是學生在課堂上還沒有弄明白的知識點或者在練習、生活中遇到不懂的數學問題進行提問展示的平臺。學生可以將自己的困惑或問題放上去,以尋求他人的幫助。其他學生可以對這里的問題進行回答,回答完畢后交給數學老師檢查是否規范與準確,符合要求的將其交還給提問者,不符合要求的需粘貼回原位并附上姓名,等待下一個解答者,解答正確的學生可以獲得1-3個兌換幣。

2.設立提問“爭星欄”。爭星欄旨在營造學生積極參與提問、解答的數學學習氛圍。依據課堂上學生的提問次數與質量、提問角的提問質量與解答情況,來獲取相應的兌換幣,積攢到一定數量可以去數學老師處兌換相應的獎勵(前期設計好獎勵方式),如免作業1次、獎勵練習本1本等,激發學生提問興趣,真正將“以問引學”的教學理念融入學生學習。

在大力推進“學為中心”的課程改革背景下,學生發現問題與提出問題的能力培養至關重要,有助于學生數學思維的打開。作為一線教育工作者,需要明確阻礙學生提問的原因所在,進而通過確定學生的認知起點與需求、確定問題的探究設計點、確定提問形式與環節的方向,促使學生增強數學提問意識,精準落實與達成數學“四能”,有效提升學生的數學提問思維。

[參考文獻]

[1]顧志能,邱月亮.“生問課堂”教學模式的探索與實踐[J].小學數學教師,2020(Z1):6-9.

[2]俞亞,馬紅.如何進行“引問”與“釋問”[J].小學數學教師,2020(Z1):32-36.

[3]諸錦娟.提升學生數學提問力的幾點思考[J].小學數學教育,2020(22):28-29.

[4]朱國榮.“求學問,需學問”:落實“增強發現和提出問題的能力”之思考[J].教學月刊小學版(數學),2018(Z1):11-15.

朱家浩? ?浙江省嘉興市海鹽縣橫港小學。