新時代榆林小曲傳承發展的問題與對策研究

薛志章

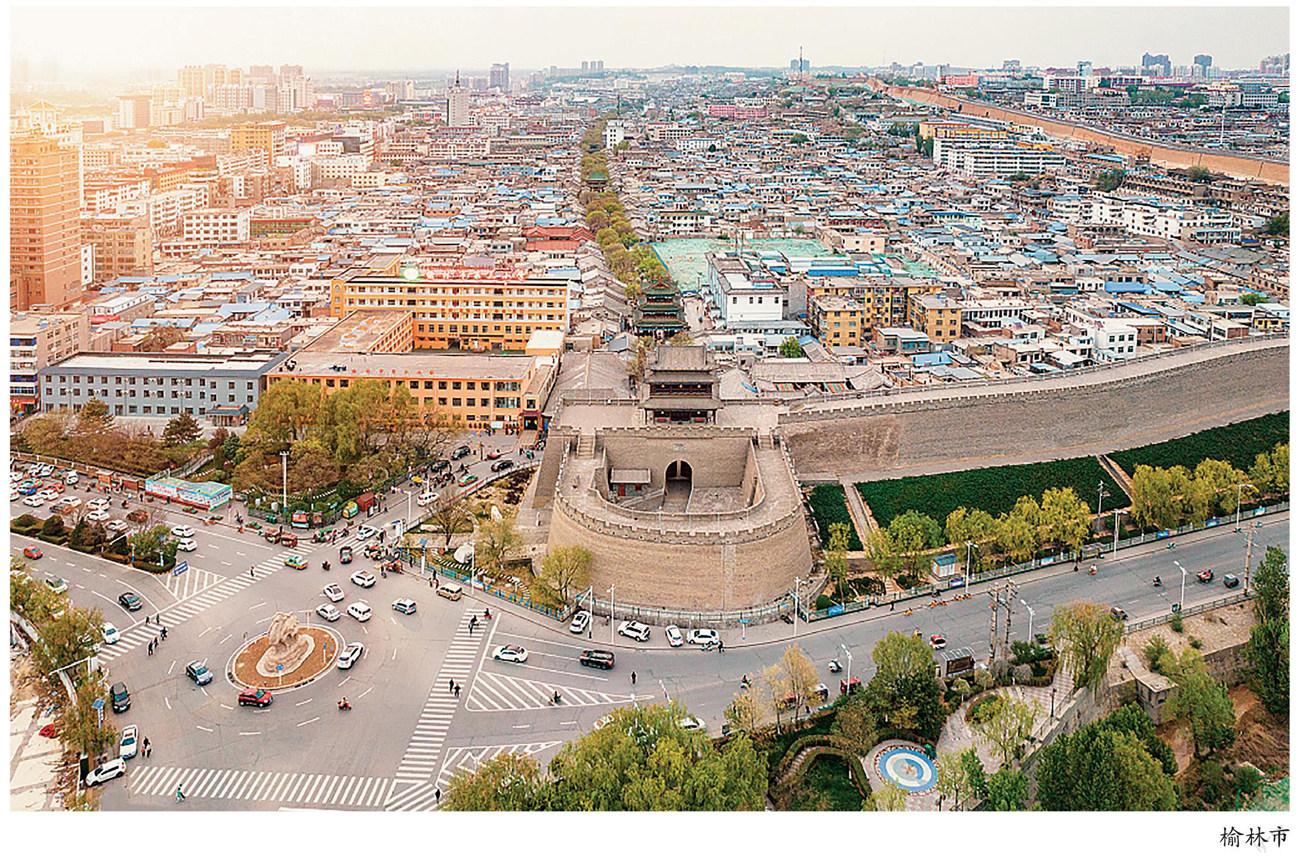

榆林小曲是流行在陜西省北部榆林市老城內的一種自持樂器伴奏的坐唱式曲藝品種。它由我國南方地區傳入陜北榆林,歷經三百多年留傳至今,是全國現存為數不多的明清俗曲遺響。榆林小曲保留著南方清曲的“魂雅韻麗”(藝人語),又張揚出北方曲種的陽剛粗獷之風,表現出“南曲北化”的文化特征,是我國南北音樂文化交流融合的藝術瑰寶。

一、榆林小曲的歷史淵源

據清乾隆皇帝《御批通鑒輯覽》記載,明正德十三年(1518)七月,明武宗經由山西,渡過黃河,于十月間到達榆林,住在太乙神宮(即今凱歌樓),直至十四年(1519)二月初,由原路返回京師。其間他大征各地女樂,每日進行歌、舞、彈、唱,使許多民間藝術品種傳入榆林。這是關于榆林城歌舞、曲藝歷史的最早記錄。

又據《榆林府志》記載,清康熙九年(1670),浙江嘉興人譚吉璁來榆任同知,從家鄉帶來家眷、使女、歌伎和樂器,閑暇時常演唱以求樂,如此將江南小曲傳入了榆林。康熙十二年(1673)以后,榆林城內“文藝甚繁”,經常是“夜半曲聲聽滿城”,凱歌樓上時有“羌笛吹新詞,秦箏弄急弦”,其盛況可見一斑。至此,江南傳來的說唱藝術與榆林原有的小令、俗曲進行融合,并結合當地方言語音,遂使榆林小曲在康熙年間得以產生。清嘉慶年間,李殿魁為千總,在供職期間,他繼承父藝,能奏會唱,并對當時傳唱的小曲進行搜集、整理,撰寫出最早的《榆林清唱小曲》一書,并在道光末年同李芳等三個兒子出衙演出,使榆林小曲逐漸傳至民間。

清同治七年(1868),湘軍出身的劉厚基出任延榆綏總兵,率兵駐防榆林。他主政榆林九年,各業興旺,社會安定,“集書萬言,刊教民歌”,倡導民眾學習歌謠,使南方小曲在榆林民間得到廣泛普及,在榆林城內市民及小手工業者中流傳。小曲由宮廷傳入民間,融入平民藝術,與榆林城內市民生活產生了密切聯系,每逢閑暇之時,小曲愛好者便三五相邀一處,你彈我唱,自娛自樂。至清末民初(1909—1914),榆林小曲有了進一步發展,一些當地的民間音樂也逐漸被吸收運用。在民間,尤其是小手工業者之間,學唱小曲一時成風,使藝人數量不斷增加,小曲走向了興盛時期,演唱活動更加頻繁,每遇四時八節、婚喪嫁娶、生辰壽誕、喜慶節日之時,都有小曲藝人應邀助興。

新中國建立后,為扶持民間藝術,原榆林縣舉辦了榆林小曲演唱培訓班,40多名學員成為新的小曲藝人。1957年榆林小曲參加了全國民間音樂舞蹈會演,轟動一時,并在懷仁堂為中央領導演唱。20世紀80年代后,傳承隊伍不斷擴大,并越來越引起中外專家學者的關注,2006年,榆林小曲被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。

二、榆林小曲傳承發展的現狀及問題

(一)傳播范圍較小

榆林小曲的名稱來自榆林這座國家歷史文化名城,并且它只流行于榆林古城內,從不外傳,直至今天,還基本流傳在古城內。最多的時候,是榆林小曲走進榆林城區的各中小學,如榆林市第二小學、榆林市第七小學。傳播最遠的地方就是榆陽區鄉鎮的部分村落,在廟會、逢年過節、婚喪嫁娶的時候偶爾可以見到榆林小曲。這樣小的傳播范圍嚴重限制了其傳播的速度和影響力的擴大。

(二)逐漸陜北化、民歌化、大眾化

榆林小曲是一種市民藝術,與陜北民歌等陜北民間藝術有很大區別,在陜北地區構成了一種特殊的歷史文化現象。這是由于榆林古城最初的居民是全國各地來榆戍邊和“南官北坐”的文臣武將及其家眷、隨從等,而且來陜晉蒙經商的各地客商也常駐城內,逐漸使榆林成為邊關重鎮和商貿重鎮。并且由于居民人數逐漸增多,衍生出當地經濟生活所需的“七十二行”小手工業行當,形成小手工業者階層的城市居民,使榆林古城成為陜北獨特的城市。正是這種“城市化”的經濟文化氛圍,給各地特別是南方城鎮化演唱藝術的傳播創造了良好條件,并給榆林小曲這種“南曲北唱”的市民藝術的傳承、發展創造了良好氛圍。“南曲北唱”與“市民藝術”是榆林小曲在榆林古城得以傳承發展的兩個重要標志,也是榆林小曲在陜北、陜西乃至全國有較大影響力的重要原因,這使得榆林小曲在2006年被列入國家級非遺代表性項目名錄,甚至比陜北民歌還早兩年。但隨著榆林城區的不斷擴大和榆林古城小手工業的衰落,榆林小曲“南曲北唱”的味道越來越淡,市民文化的氛圍越來越淡。演唱榆林小曲的人不再僅僅局限為市民,還有學者、教師、學生,專業或業余陜北民歌、戲劇等演唱者。他們學習演唱榆林小曲多數是由于榆林小曲是國家級非遺項目。這種動機已經和小手工業者為了表情達意而進行情感宣泄大相徑庭了。榆林小曲作為“南曲北唱”的市民藝術正逐漸陜北化、民歌化、大眾化。

(三)傳統曲目傳承不足,新創曲目乏力

榆林小曲現存的傳統節目有60余種,其中南方傳入的曲目占三分之二,由陜北民歌演化而成的曲目占三分之一。唱腔曲調分為大調、中調、小調:采用大調唱腔演唱的曲目如《日落西山》《大送郎》等,唱腔是結構是疊奏體或聯曲體;中調唱腔演唱的曲目如《賜兒山》《九連環》《日落黃昏》等,唱腔結構一般為疊奏體;小調唱腔演唱的曲目如《小姑聽床》《紗窗外》《進蘭房》《喜千秋》等,唱腔結構都比較短小。這些唱腔演繹的曲目從音樂到唱詞都顯示出鮮明的南方風格。如《小放風箏》《搭戲臺》是由江蘇民歌《碼頭調》演變而來;《張生戲鶯鶯》由揚州清曲《鮮花調》演變而來;《叮當響》由湖南民歌《四季歌》演變而來,《進蘭房》《妓女告狀》也是由湖南民歌演變而來。此外,小曲在演化過程中,吸收了許多本地的陜北民歌,并演化為小調唱腔的節目,如《掐蒜薹》《十杯酒》《繡荷包》《走西口》《五哥放羊》《光棍哭妻》等。現在的演唱者往往就會那么三五首,三五首也基本是小調,會大調的很少。近幾年,有些專業人士為了榆林小曲的傳承發展新創了一些曲目,但大多沒有搬上舞臺,也沒有流傳開來。可見,榆林小曲傳統曲目傳承不足,新創曲目乏力。

(四)演唱表演特征正在衰退

榆林小曲首先是采用榆林方言演唱,同時具有相應特殊的演唱方法。榆林小曲最初只由男性演唱,新中國成立后才出現女性演唱,而陜北漢子的演唱,是將最初傳入榆林的南方民歌的“歌唱”,改為了曲藝唱曲的“說唱”,即亦唱亦說、連說帶唱,說時帶有唱的意識,唱時有說的感覺,因此大量采用“斷腔”唱法,頓挫抑揚、真假聲結合,頓挫時唱詞吐字的動律與彈撥樂器的音點相符相稱,抑揚時真假聲結合起伏自如,形成清雅中蘊粗爽、溫婉與陽剛結合的風格,從而與早期江南女子演唱民歌時那種清麗委婉的“歌唱”風格形成了鮮明對照,富有榆林方言和陜北漢子粗獷豪爽的性格特征。因此,女腔男唱、南曲北聲,是榆林小曲的表演特征。外面來榆林的人聽完榆林小曲往往會說一句話:“你們的榆林小曲我們連一句也聽不懂。”而當地人的回答往往也出乎客人的意料:“其實,我們有些也聽不懂。”聽不懂的重要原因就是榆林小曲女腔男唱、南曲北聲、斷腔的演唱特征。正是由于聽不懂,許多榆林人甚至是榆林古城人也越來越不喜歡榆林小曲。于是許多演唱者為了迎合群眾的喜歡,越來越向陜北民歌靠攏,導致榆林小曲的演唱表演特征正在衰退。

三、榆林小曲傳承發展的對策

榆林小曲的傳承發展不同于陜北民歌,甚至比陜北民歌更復雜,需要動腦筋、想對策、出措施,需要多個部門多個單位和眾多的榆林小曲演唱、創作、研究人才一起努力,共同推進。結合榆林小曲的實際,現就榆林小曲的傳承發展提出如下對策:

一是注重人才培養。榆林小曲曾經的輝煌其實就是人才的輝煌。那些小手工業者在一天的勞作之后,專心研究討論練習演唱榆林小曲,一時間,基本每個榆林古城人都能演唱幾首榆林小曲,大街小巷隨時隨地都能聽到榆林小曲。而如今,榆林小曲不但沒有人演唱,喜歡聽的也少了,導致演唱人才缺少,領軍人物更是缺少。榆林小曲要傳承發展創新,必須在人才培養上下功夫。

二是繼承傳統,學習傳統,保持特色。沒有傳統,就沒有未來。必須把榆林小曲流傳下來的60多個曲目全部整理出來,然后通過舉辦培訓班、進校園等方式將傳統曲目普及開來。繼續深入研究榆林小曲演唱表演特征和藝術特色,讓這些特色和特征在傳承發展創新中保留下來,讓榆林小曲永遠是榆林小曲。

三是加大政府主導作用。要持續加大政府對榆林小曲的保護力度。對于榆林小曲保護單位而言,要做好規劃,加大投入,加強宣傳,積極引導榆林小曲傳承發展創新工作,還要加強出版、動態演出、進校園等工作。

四是增加榆林小曲的交流演出活動。榆林小曲要傳承發展,必須走交流的路子,不僅要和陜北民歌、陜北道情、陜北二人臺等姊妹藝術交流,還要和揚州清曲、揚州評彈等具有淵源關系的藝術進行交流。從2017年起,榆林和揚州連續舉辦了四屆榆林揚州曲藝交流展演,取得了較好的交流成效。榆林小曲在交流中吸取到較好的經驗,為榆林小曲的進一步傳承發展開啟了新思路。今后,應繼續擴大思路,不斷開展類似的交流活動。

總之,榆林小曲應該抓住新時代的大好機遇,發揚傳統,保持特色,不斷創新,在榆林這塊肥沃的土地綻放出更加絢麗的光彩。

(榆林市文化館)