類型、主體與空間:廣西非遺傳承人分布特征研究

楊紅英,閉 閑

一、引言

非物質文化遺產是人類在社會生產和生活實踐過程中形成并以非物質的形態流傳下來的寶貴的文化資源,是人類文明的重要表現形式。非物質文化遺產傳承人是傳統文化表現形式的傳承者和傳播者,承擔著延續優秀傳統文化的重要使命。①曾夢宇,胡艷麗:《黔東南州國家和省級非遺傳承人分布結構特征研究》,《原生態民族文化學刊》2019年第11期。《中華人民共和國非物質文化遺產法》對傳承人的條件進行了明確的界定。首先,傳承人必須熟練掌握其所傳承的非物質文化遺產項目;其次,傳承人所傳承的非物質文化遺產項目必須是在某個特定的區域范圍內(如國內、省內、市內、縣內等)具有代表性,在區域內達成某種共識,具有較大影響力;再次,傳承人應積極地開展傳承活動,以確保非物質文化遺產得以有效傳承。同時《中華人民共和國非物質文化遺產法》也規定了傳承人應盡的責任和義務,即傳承人應積極開展傳承活動,培養傳承接班人;傳承人要妥善保存和保護好非物質文化遺產相關的實物和資料;傳承人應配合和接待相關部門開展相關調查和研究;傳承人應積極參與相關公益活動和宣傳活動。②中華人民共和國主席令第四十二號:《中華人民共和國非物質文化遺產法》(2011年2月25日).中央政府門戶網站.http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.htm.訪問時間:2021-10-18。傳承人關系著非物質文化遺產能否得以有效傳承,特別是國家級和省級非物質文化遺產傳承人的傳承能力更是關系到許多國家級和省級非遺項目的有效傳承。

廣西壯族自治區是我國五個少數民族自治區之一,自治區內世居著漢、壯、瑤、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12個民族,此外還有滿、蒙、白、藏、黎等其他民族。在常住人口中,少數民族人口占總人口的37.18%,少數民族人口總數居全國第一位,其中壯族人口占總人口的31.39%。①區劃人口.廣西壯族自治區人民政府.http://www.gxzf.gov.cn/mlgxi/gxrw/qhrk/t1003588.shtml.訪問時間:2021-10-13。廣西的非物質文化遺產資源十分豐富,在國內極具代表性。多年以來,在政府、專家、傳承人等各界的努力下,廣西的非物質文化遺產保護和傳承工作取得豐碩成果。設立了非物質文化遺產保護的專門機構,完善非遺傳承與保護的人才隊伍建設,開展全區非物質文化遺產資源普查,建立起四級名錄保護體系和對應的代表性傳承人制度,頒布實施《廣西壯族自治區民族民間傳統文化保護條例》和《廣西壯族自治區非物質文化遺產保護條例》,建設文化生態保護區和非遺生產性保護基地等。流行于貴州黔東南的黎平縣、從江縣、榕江縣和廣西三江侗族自治縣的侗族大歌入選了聯合國教科文組織認定的人類非物質文化遺產代表作名錄項目。廣西先后共有70項非物質文化遺產項目入選國家級非遺代表性項目,有49名代表性傳承人被認定為國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。廣西壯族自治區靖西壯錦廠和廣西欽州坭興陶藝有限公司入選國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地。廣西河池市的銅鼓文化生態保護實驗區被認定為國家級文化生態保護實驗區。此外,廣西還開展了8批次的自治區級非物質文化遺產代表性項目認定工作和7批次的自治區級非物質文化遺產項目代表性傳承人認定工作,累計認定926名自治區級非物質文化遺產項目代表性傳承人,為廣西非遺的保護、傳承和發展奠定基礎。

作為多民族聚居的廣西壯族自治區,民族文化絢麗多姿,非物質文化遺產具有多樣性和豐富性的特點,在非遺保護和傳承方面具有一定的典型性和代表性。本文在收集大量資料的基礎上,開展了廣泛的田野調查,對這些調查數據和資料進行了歸類、分析總結分析,并開展廣西非物質文化遺產資源和代表性傳承人的分布狀況和分布特征的研究,以期為制定有關非遺保護和傳承政策及理論研究提供依據。

二、廣西的國家級代表性傳承人分布特征

廣西共有國家級傳承人49名,就49名國家級傳承人的項目批次、項目類型、項目名稱、項目所處區域、傳承人的性別、年齡、民族等內容進行匯總和分類統計,對國家級傳承人數據分布特征進行分析,發現其存在的問題。考慮到隨著年歲的增長,有些代表性傳承人已離世,但在所獲取的資料中并未標識,難以準確判斷,因此一并以累計的方式計入。個別代表性傳承人具有國家級和自治區級傳承人的雙重身份,由于批次不同,在計算時也一并計入,在數據統計中可能存在一定的偏差,但不影響整體的分析結果。②注:本文的數據和資料主要來源于中國非物質文化遺產網、中國非物質文化遺產數字博物館,以及廣西壯族自治區文化和旅游廳官網、廣西非物質文化遺產網公告的七批自治區級代表性傳承人名單,及其他相關政策文件資料。還有部分數據和資料來源于各年度出版的《廣西年鑒》和實地開展的田野調查。

(一)認定批次分布特征

在公布的五批國家級代表性傳承人名單中,廣西共有49人入選,約占全國入選總人數的1.6%。其中,第一批有1人,即楊似玉,男,侗族,傳統技藝類侗族構筑營造技藝項目代表性傳承人。第二批有10人,分別是吳光祖、覃奶號、羅景超、秦彩霞、周小蘭魁、陳聲強、傅錦華、張琴音、閉克堅和劉正城。第三批有5人,分別是黃達佳、溫桂元、洪琪、李人帡和羅周文。第四批有10人,分別是謝慶良、班點義、潘振松、羅桂霞、覃明德、何紅玉、陳秀芬、趙有福、譚三崗、梁炳光。第五批有23人,分別是蘇春發、鄧明華、黃明榮、黎芳才、黃道勝、阮桂陸、馮杏元、張樹萍、周瑾、楊開遠、李蔚琛、譚素娟、李村靈、楊求詩、陸景平、韋潔群、盧超元、廖熙福、謝忠厚、韋真禮、何金秀、潘繼鳳和陳基昆。從國家級代表性傳承人的認定批次分布特征來看,廣西的國家級傳承人入選呈現遞進增長的態勢,特別是第五批傳承人比第四批多了13人,增長了56.52%,是第三批的4.6倍。由此看出,廣西的非遺傳承人的保護和發展工作成果顯著。

(二)所屬項目分布特征

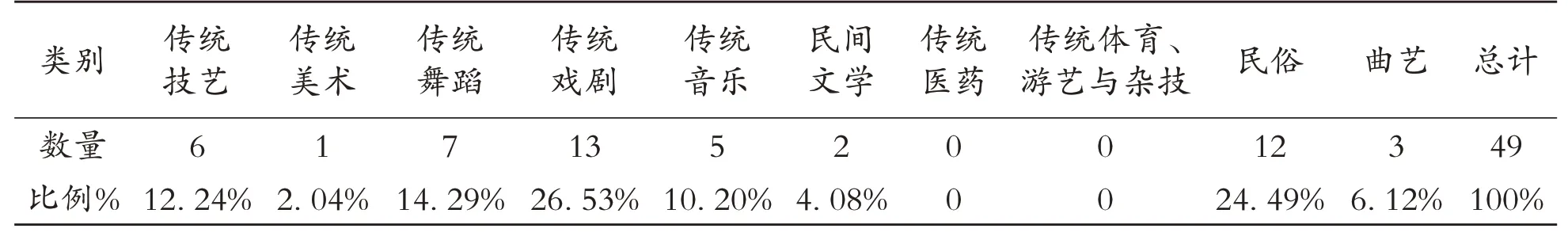

廣西的國家級代表性傳承人主要分布項目類型和具體分布特征如下表1所示。統計結果表明,廣西傳統戲劇類國家級代表性傳承人最多,共13人,占比也最高,為26.53%。事實上,廣西的壯劇、桂劇、邕劇、粵劇、彩調、侗戲、桂南采茶戲分布在廣西各個地級市,受眾面較為廣泛。民俗類國家級代表性傳承人占比位列第二,為24.49%,共12人。民俗類有壯族三月三、壯族儂侗節、賀州瑤族服飾、南丹縣瑤族服飾、龍勝瑤族服飾、規約習俗(瑤族石牌習俗)、茶俗(瑤族油茶習俗)、瑤族祝著節、仫佬族依飯節、苗族系列坡會群、毛南族肥套、大安校水柜習俗等分布范圍較廣。傳統舞蹈、傳統技藝和傳統音樂類國家級代表性傳承人占比接近,人數分別為7人、6人和5人。傳統舞蹈類國家級代表性傳承人主要分布在田林瑤族銅鼓舞、金秀黃泥銅鼓舞、藤縣舞獅、南丹勤澤格拉銅鼓舞、田東瑤族金鑼鼓和富川瑤族長鼓舞等項目上。傳統技藝類國家級代表性傳承人主要分布在三江侗族木構建筑營造技藝、欽州坭興陶制技藝、靖西壯族織錦技藝和蒼梧黑茶制作技藝等項目。傳統音樂類國家級代表性傳承人主要分布在三江侗族大歌、那坡壯族民歌、馬山壯族三聲部民歌和東興京族獨弦琴藝術等項目。而曲藝、民間文學和傳統美術類項目的國家級代表性傳承人較少,分別為3人、2人和1人。曲藝類國家級代表性傳承人主要分布在桂林的廣西文場和桂林漁鼓兩個項目上。民間文學類國家級代表性傳承人分布在田陽布洛陀和河池劉三姐歌謠兩個項目。傳統美術類國家級代表性傳承人所屬項目為環江毛南族花竹帽編織技藝。盡管壯醫藥線點灸療法和壯族搶花炮均入選了國家級代表性項目,但廣西目前未有傳統醫藥和傳統體育、游藝與雜技的國家級代表性傳承人。從國家級代表性傳承人所屬項目分布特征來看,廣西的國家級代表性傳承人所屬項目分布存在嚴重不均的問題。

表1 廣西的國家級代表性傳承人所屬項目分布特征

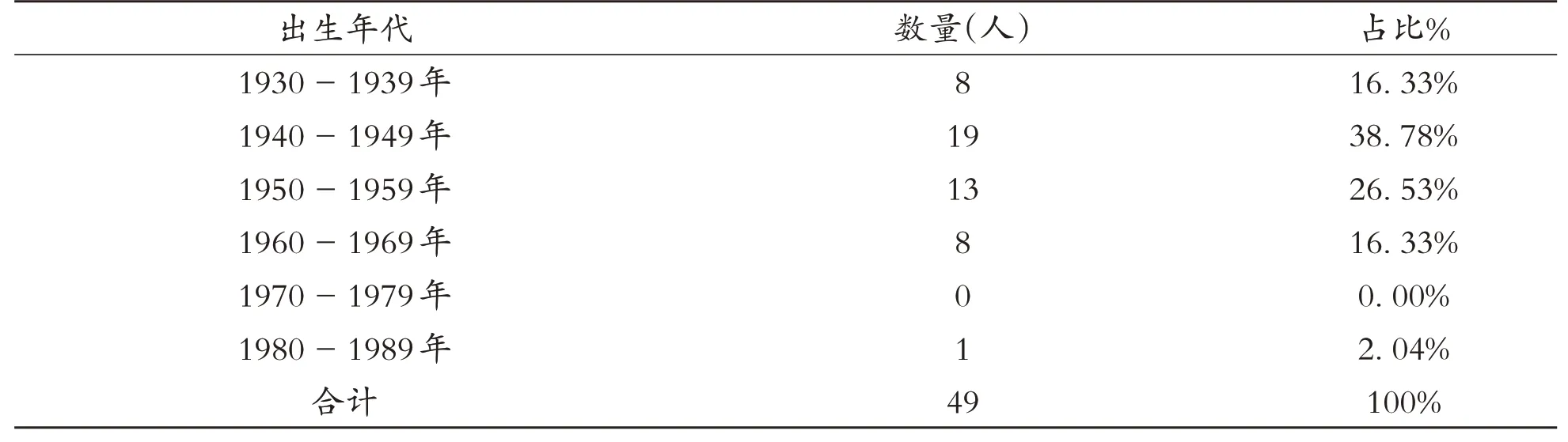

(三)年齡結構分布特征

廣西的國家級代表性傳承人年齡分布特征如表2所示。廣西的國家級代表性傳承人出生的年代主要集中在1940-1949年間,共19人,占總人數的38.78%。其次是1950-1959年間,共13人,占總人數的26.53%。最早年代出生的是1930-1939年間,共8人,占總人數的16.33%。在這些最早年代出生的國家級代表性傳承人中,有些人已辭世,有些人已喪失傳承能力。1960-1969年間共的8人,占總人數的16.33%;1970-1979年間無國家級代表性傳承人,1980-1999年間僅有1人。在49名國家級代表性傳承人中,年齡最大的是1933年出生的秦彩霞、周小蘭魁和張琴音,已年近90歲。年齡最小的是1980年出生的何金鳳,未有90后出生的人入選國家級代表性傳承人。從國家級代表性傳承人的年齡結構分布特征來看,廣西的國家級代表性傳承人存在老齡化嚴重,且年齡結構分布嚴重斷層的問題,造成廣西的國家級代表性傳承人后繼乏人的危險。

表2 廣西的國家級代表性傳承人年齡結構分布特征

(四)性別結構分布特征

在49名國家級代表性傳承人中,男性為33人,女性為16人。在男性傳承人中,主要分布在壯族歌圩、京族哈節、瑤族盤王節、毛南族肥套、苗族系列坡會群、壯族三月三、壯族螞蟲另節、仫佬族依飯節、壯族銅鼓習俗、欽州跳嶺頭等10項較符合男性特點的民俗類項目。其次是分布在銅鼓舞(田林瑤族銅鼓舞3項和南丹勤澤拉格)、瑤族長鼓舞、獅舞、瑤族金鑼舞等10項力量型的傳統舞蹈類項目。此外還分布在傳統戲劇4人(侗族木構建筑營造技藝和欽州坭興陶燒制技藝各2人)、傳統音樂4人(侗族大歌、那坡壯族民歌、壯族三聲部民歌、京族獨弦琴藝術)、民間文學2人(布羅陀、劉三姐歌謠)等其他類項目。在女性傳承人中,主要分布在桂劇3人、彩調2人、壯劇1人、邕劇1人等7項傳統戲劇類項目。其次是分布在廣西文場2人和桂林漁鼓等曲藝3人。此外還有2人分布在民俗,均為瑤族服飾代表性傳承人;傳統技藝類2人,分別為壯族織錦技藝和六堡茶制作技藝項目代表性傳承人;傳統美術1人,為毛南族花竹帽編織技藝代表性傳承人;傳統音樂1人,為侗族大歌代表性傳承人。女性傳承人所傳承項目較符合女性的特點。從國家級代表性傳承人的性別結構分布特征來看,廣西的國家級代表性傳承人總體上存在性別結構失衡,女性偏少的問題。即便是在一些既符合男性特點,又符合女性特點的項目中也存在性別結構失衡的問題。

(五)民族結構分布特征

在廣西的國家級代表性傳承人中,漢族人數最多,共15人,主要分布在傳統戲劇(邕劇、桂南采茶戲、彩調、桂劇)、傳統技藝(六堡茶制作技藝、欽州坭興陶燒制技藝)、曲藝(桂林漁鼓、廣西文場)、民俗(欽州跳嶺頭)、傳統音樂(那坡壯族民歌)和傳統舞蹈(藤縣獅舞)類項目。其次是壯族12人,主要分布在傳統技藝(壯族織錦技藝)、傳統戲劇(桂劇、彩調、粵劇、壯劇)、傳統音樂(壯族三聲部民歌)、民間文學(布洛陀)和民俗(壯族歌圩、壯族三月三、壯族螞蟲另節、壯族通鼓習俗)類項目。位列第三的是瑤族,共9人,主要分布在傳統舞蹈(瑤族銅鼓舞、瑤族長鼓舞、黃泥鼓舞、南丹勤澤格拉、田林瑤族銅鼓舞)和民俗(瑤族盤王節、瑤族服飾)類項目。侗族5人,主要分布在傳統技藝(侗族木構建筑營造技藝)、傳統戲劇(侗戲)和傳統音樂(侗族大歌)類項目。京族2人,分布在傳統音樂(京族獨弦琴藝術)和民俗(京族哈節)類項目。毛南族2人,分布在傳統美術(毛南族花竹帽編織技藝)和民俗(毛南族肥套)類項目。苗族2人,分布在傳統戲劇(彩調)和民俗(苗族系列坡會群)類項目。仫佬族2人,分布在民間文學(劉三姐歌謠)和民俗(仫佬族依飯節)類項目。從國家級代表性傳承人的民族結構分布特征看,存在嚴重失衡的問題。僅漢族、壯族、瑤族和侗族4個民族的國家級代表性傳承人已占廣西的國家級代表性傳承人總數的83.7%,而其他世居少數民族的國家級代表性傳承人極少,甚至無國家級代表性傳承人。

(六)空間分布特征

廣西的國家級代表性傳承人空間分布特征如表3所示。從空間分布特征看,在廣西的國家級代表性傳承人中,自治區本級人數最多,共9人,均為傳統戲劇類,桂劇4人、彩調3人、壯劇2人;其次為三江侗族自治縣5人,分別為傳統技藝類2人(均為侗族木構建筑營造技藝)、傳統音樂類2人(均為侗族大歌)和傳統戲劇類1人(侗戲);總數位列第三位的是南寧市4人,分別為傳統戲劇類2人(邕劇和粵劇)和民俗類2人(壯族歌圩);接著是桂林市3人,均為曲藝類(桂林漁鼓1人、廣西文場2人);河池市3人,分別為民俗類2人(壯族螞蟲另節和壯族銅鼓習俗)和民間文學類1人(劉三姐歌謠);欽州市3人,分別為傳統技藝類2人(均為欽州坭興陶燒制技藝)和民俗類1人(欽州跳嶺頭)。還有2人入選國家級代表性傳承人的地區的東興市(京族獨弦琴藝術和京族哈節)、南丹縣(南丹勤澤格拉和瑤族服飾)、田林縣(田林瑤族銅鼓舞2人)和環江毛南族自治縣(毛南族肥套和毛南族花竹帽編織技藝);僅有1人入選國家級代表性傳承人的地區是賀州市(瑤族盤王節)、靖西市(壯族織錦技藝)、博白縣(桂南采茶戲)、蒼梧縣(六堡茶制作技藝)、馬山縣(壯族三聲部民歌)、那坡縣(那坡壯族民歌)、藤縣(藤縣獅舞)、田東縣(瑤族金鑼舞)、田陽市(布洛陀)、富川瑤族自治縣(瑤族長鼓舞)、金秀瑤族自治縣(黃泥鼓舞)、龍勝各族自治縣(瑤族服飾)、羅城仫佬族自治縣(仫佬族依飯節)、融水苗族自治縣(苗族系列坡會群)。除此之外的其他地區未有人入選國家級代表性傳承人。從廣西的國家級代表性傳承人空間分布特征來看,也存在嚴重失衡的問題。

三、自治區級(省級)代表性傳承人分布特征

(一)認定批次分布特征

在全區各地推薦申報的基礎上,廣西文化和旅游廳自2008年第一批自治區級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人的認定工作開展以來,已先后開展了7批次的認定工作。通過對自治區文化和旅游廳公布的7批自治區級非物質文化遺產代表性傳承人名單進行統計,一共926人入選自治區代表性傳承人,其中第一批41人,第二批78人,第三批121人,第四批154人,第五批159人,第六批188人,第七批185人。從自治區級代表性傳承人的認定批次分布特征來看,廣西的非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人的認定批次較多,批量較大,說明廣西的非遺傳承人的保護和發展工作成果顯著。

(二)所屬項目分布特征

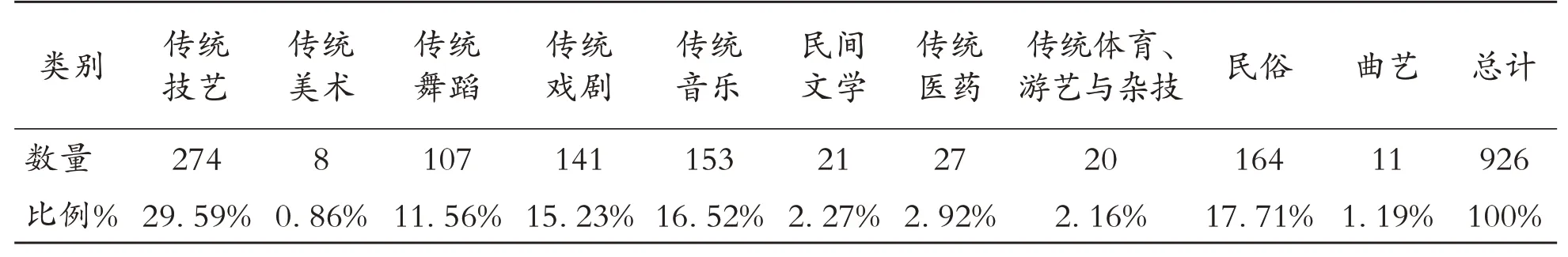

廣西的自治區級代表性傳承人在傳統技藝、傳統美術、傳統舞蹈、傳統戲劇、傳統音樂、民間文學、傳統醫藥、傳統體育、游藝與雜技、民俗和曲藝等10個項目類型中的分布狀況如表4所示。每個項目均有代表性傳承人,但各項目之間傳承人人數占比差距較大。傳統技藝占比最高,達29.59%,共274人,約占10個項目總人數的三分之一。其次是民俗類項目共164人,占比為17.71%。傳統音樂、傳統戲劇、傳統舞蹈類項目占比分別為16.52%、15.23%和11.56%。僅這五個項目類型的代表性傳承人人數總和已占總數的90.61%。傳統醫藥、民間文學、傳統體育、游藝與雜技類的自治區級代表性傳承人占比較少,且較為接近,分別為2.92%、2.27%和2.16%。傳統美術的傳承人最少,僅有8人,僅占總人數的0.86%。這8個傳統美術類代表性傳承人主要分布在侗族和漢族兩個民族,代表性項目為三江農民畫、侗族刺繡、玉林羽毛畫、靈山儺面具、侗族花炮節、梧州粵劇臉譜。占比與之相當的是曲藝類,也僅有11名自治區代表性傳承人,占比僅為1.19%。從自治區級代表性傳承人所屬項目分布特征來看,廣西的自治區級代表性傳承人所屬項目分布存在嚴重不均的問題。

表3 廣西區級代表性傳承人所屬項目分布特征

(三)年齡結構分布特征分析

廣西的自治區代表性傳承人年齡分布結構如表5所示。根據公布名單數據顯示,年紀最大的傳承人為1918年出生的藍扶布,女,瑤族人,民俗類項目瑤族石牌習俗代表性傳承人。年紀最小的傳承人為1994年出生的蘭培文,男,壯族人,傳統技藝類項目忻城壯族織錦技藝代表性傳承人。從年齡分布看,1960-1969年出生的代表性傳承人最多,共有290人,占總人數的31.32%。其次是1950-1959年出生的代表性傳承人,共有222人,占總人數的23.97%。由此可見,50年代及以前出生的自治區級代表性傳承人占總數的49.9%,意味著有接近一半的自治區級代表性傳承人年齡已超過60歲。60年代出生的自治區級代表性傳承人為290人,占總數的31.32%,這意味著年齡超過50歲的自治區級代表性傳承人至少占總數的81.22%。而70后和80后,甚至是90后的自治區級代表性傳承人人數呈銳減趨勢。70后的自治區級代表性傳承人銳減到118人,占總人數的12.74%。80后的自治區級代表性傳承人僅有52人,僅占總人數的5.62%。90后更是屈指可數,僅有4人,占總人數的0.43%。90后的4人中除年齡最小的蘭培文是壯族人外,其余均為漢族人。鄧植倫和麥釗笛,均為男性,均為1991年出生,分別是傳統舞蹈類項目藤縣獅舞和北流獅舞代表性傳承人。此外還有1990年出生的朱燕玲,女,漢族人,民俗類項目瑤族油茶習俗代表性傳承人。從自治區級代表性傳承人的年齡結構分布特征來看,自治區級代表性傳承人存在老齡化嚴重,且年齡結構分布出現嚴重斷層的問題。自治區級代表性傳承人面臨后繼乏人的危險。

此外,我們所設計的問題,還要控制好難易度,太簡單學生都會的問題,思考什么?沒有價值!太難學生都不會的問題,容易挫傷學生的積極性.我們要提那些讓學生跳一跳能夠到的問題,跳一跳即必須要有思考,能夠到即有一定數量的學生能解決.

表4 廣西區級代表性傳承人年齡結構分布特征

(四)性別結構分布特征分析

在926名自治區級代表性傳承人中,男性為632人,女性為294人,性別結構分布差距較大。從男性和女性代表性傳承人所屬的代表性項目分布看,每一種項目類型的男性代表性傳承人均比女性代表性傳承人人數多。其中,差距最大的項目是民俗類項目,男性有130人,主要分布在節慶、習俗、廟會、歌圩、婚俗等項目,如京族哈節、仫佬族依飯節、壯族銅鼓習俗、瑤族葬禮習俗、外沙龍母廟會、鹿寨中渡城隍廟會、“吼喊”歌圩、田東仰巖歌圩、寧明瑤族婚俗、疍家婚禮等。而女性僅有34人,主要分布在服飾、山音、歌圩、習俗、婚俗等項目,其中瑤族服飾分類最多,包括河池瑤族服飾、南丹瑤族服飾、寧明瑤族服飾、防城港大板瑤族服飾和龍勝瑤族服飾。性別結構分布差距位列第二的是傳統舞蹈類項目,男性有95人,主要分布在鼓舞、螞拐舞、春牛舞、麒麟舞、舞獅、蘆笙舞等,其中分類最多,包括富川瑤族長鼓舞、恭城瑤族吹蘆笙撻鼓舞、東蘭瑤族猴鼓舞、上林瑤族猴鼓舞、金秀瑤族黃泥鼓舞、鐘山瑤族羊角長鼓舞、田林瑤族銅鼓舞。而女性僅有12人,主要分布在壯族打扁擔(4人)、打礱舞(2人)、桂林漁鼓、板凳龍、麒麟白馬舞、凌云瑤族龍鳳舞、瑤族金鑼舞、柳江客家花燈舞。在傳統音樂和傳統戲劇類項目中,男性和女性的差距也比較大。傳統音樂類項目中男性有93人,女性有60人;傳統戲劇類項目中男性有90人,女性有51人;民間文學類項目中男性有18人,女性僅有3人;傳統醫藥類項目中男性有15人,女性僅有6人。曲藝和傳統美術類項目中,男性和女性人數相當,即曲藝類項目男性有6人,女性有5人;傳統美術類項目中,男性有5人,女性有3人。在傳統體育、游藝與雜技類項目中,男性有20人,無女性傳承人。男性在傳統體育、游藝與雜技類項目中主要分布在上刀山、過火海、搶花炮、武術、打陀螺、棋藝、打拳、功夫等。從自治區級代表性傳承人的性別結構分布特征來看,廣西的自治區級代表性傳承人總體上存在性別結構失衡,女性偏少的問題。即便在一些既符合男性特點,又符合女性特點的項目中也存在性別結構失衡的問題。

(五)民族結構分布特征分析

在廣西的自治區級代表性傳承人中,壯族的代表性傳承人數最多,共340人,占總人數的36.72%,主要分布在傳統音樂類項目80人、傳統技藝類項目71人、傳統舞蹈和民俗類項目均有57人、傳統戲劇類項目45人、民間文學類項目12人、傳統醫藥類項目7人、傳統體育、游藝與雜技類項目6人、曲藝類項目有5人。位列第二的是漢族代表性傳承人,共309人,占總人數的33.37%,主要分布在傳統技藝類項目116人、傳統戲劇類項目84人、傳統音樂和民俗類項目均有30人,其余項目的傳承人數極少。壯族和漢族的自治區級代表性傳承人人數占比高達70.09%。瑤族代表性傳承人124人,占比13.4%;其余分別為侗族54人、苗族51人、仫佬族20人、毛南族12人、京族7人、彝族6人和回族3人。廣西區內其他少數民族未有人入選自治區級代表性傳承人。這些數據分布特征與廣西的人口分布情況和民族分布特征基本一致。從自治區級代表性傳承人的民族結構分布特征看,存在嚴重失衡的問題。僅壯族、漢族、瑤族、侗族和苗族5個民族的自治區級代表性傳承人已占廣西的自治區級代表性傳承人總數的94.8%,而其他世居少數民族的自治區級代表性傳承人人數極少,甚至無自治區級代表性傳承人。

(六)空間分布特征

廣西的自治區級代表性傳承人空間分布特征如表6所示。從數據分布情況可知,自治區本級的傳承人一共為29人,主要分布在傳統技藝5人、傳統戲劇21人、傳統音樂1人、傳統醫藥2人。在14個地級市中,自治區級代表性傳承人人數最多的是柳州市,共90人,除了曲藝項目未有傳承人外,其余項目均有傳承人,其中傳統技藝傳承人數最多,共37人。位列第二位的是南寧市,共53人,與柳州市相比,南寧市的傳承人總數不僅少得多,且項目空間分布也不均衡,傳統美術和曲藝均無傳承人。位列第三位的是桂林市,49人,主要分布在傳統技藝、傳統舞蹈、傳統戲劇、民俗和曲藝,而傳統美術、傳統音樂、民間文學、傳統醫藥、傳統體育、游藝與雜技、曲藝均未有傳承人。梧州市共24人,除民間文學、傳統體育、游藝與雜技、曲藝未有傳承人外,其余項目均有傳承人。賀州市和欽州市傳承人總數接近,分別為21人和20人。其他地級市的自治區級代表性傳承人較少,分別為北海市19人,崇左市17人,貴港市13人,玉林市10人,河池市9人,百色市7人,來賓市5人,防城港市2人。

在11個縣級市中,自治區級代表性傳承人人數最多的是靖西市,共24人,其中傳統技藝10人,傳統舞蹈2人,傳統戲劇6人,傳統醫藥1人,民俗1人,曲藝1人。其他縣級市傳承人人數數較少,分別為田陽市15人、蘋果市11人,橫州市8人,東興市7人,桂平市5人,荔浦市5人,合山市4人,北流市3人,憑祥市3人,岑溪市3人。

從自治區級代表性傳承人空間分布表可以看出,在縣級地區,民族自治縣的代表性傳承人平均數量高于其他非民族自治縣。廣西共有12個民族自治縣,其中擁有傳承人的自治縣為11個,只有大化瑤族自治縣未有自治區級代表性傳承人。金秀瑤族自治縣的自治區級代表性傳承人最多,共27人,其次是隆林各族自治縣,共24人。其他民族自治縣傳承人數較少,分別為三江侗族自治縣19人,羅城仫佬族自治縣18人,融水苗族自治縣16人,環江毛南族自治縣14人,富川瑤族自治縣13人,都安瑤族自治縣12人,龍勝各族自治縣10人,恭城瑤族自治縣9人。巴馬瑤族自治縣的自治區級代表性傳承人數最少,僅為3人。

在廣西的46個縣中,共有43個縣有自治區級代表性傳承人,其中人數最多并遙遙領先的是田東縣,有25人,其次是南丹縣17人。其他縣的自治區級傳承人人數較少,分別為東蘭縣13人,馬山縣12人,藤縣11人;賓陽縣、蒼梧縣、德保縣均為10人;樂業縣、凌云縣、那坡縣均為9人;武宣縣和象州縣均為8人;合浦縣、大新縣、寧明縣、浦北縣、天峨縣、忻城縣、永福縣均為7人;平樂縣、平南縣、上林縣、西林縣均為6人;隆安縣、鹿寨縣、全州縣均為5人;博白縣、鳳山縣、灌陽縣、陸川縣、上思縣、資源縣、昭平縣、鐘山縣均為4人;興業縣、蒙山縣均為3人;扶綏縣、龍州縣、天等縣、興安縣均為2人。融安縣、靈川縣和容縣未有自治區代表性傳承人。從廣西的自治區級代表性傳承人空間分布特征來看,也存在嚴重失衡的問題。

四、結論與建議

(一)結論

第一,國家級非物質文化遺產代表性傳承人已認定5批次,廣西累計有49人入選國家級代表性傳承人,說明了廣西的非遺保護和傳承發展工作不斷深入開展,并取得顯著成績,涌現出越來越多的國家級代表性傳承人。自治區級層面也開展了8批次非物質文化遺產代表性項目的認定,同時也開展了7批次自治區級代表性傳承人的認定,并公布了入選名單,累計有926人入選自治區級代表性傳承人。由此說明,在國家相關政策的指導下,廣西十分重視非物質文化遺產的保護和傳承發展,積極開展代表性傳承人的挖掘與培養工作。

第二,從非物質文化遺產代表性項目分布特征來看,廣西的國家級代表性傳承人分布最多的前五種項目類型,且各占均比較高的依次是傳統戲劇、民俗、傳統舞蹈、傳統技藝和傳統音樂類項目。而自治區級代表性傳承人占比由高到低依次是傳統技藝、民俗、傳統音樂、傳統戲劇和傳統舞蹈樂類項目。換言之,無論是國家級代表性傳承人還是自治區級代表性傳承人,都主要集中在這五種項目類型。而在傳統美術、傳統醫藥、民間文學、傳統體育、游藝與雜技、曲藝等項目類型中特別缺乏代表性傳承人,尤其是傳統醫藥、傳統體育、游藝與雜技中廣西尚未有國家級代表性傳承人。

第三,從廣西的代表性傳承人年齡結構分布特征來看,20世紀30年代、40年代、50年代和60年代出生的國家級代表性傳承人人數占比高達97.96%,相同年代中,自治區級代表性傳承人人數占比高達81.22%。數據說明了廣西的國家級代表性傳承人和自治區級代表性傳承人均面臨老齡化嚴重和傳承人后繼乏人的危險。

第四,從代表性傳承人的項目分布特征看,在廣西的國家級代表性傳承人中,男性人數是女性人數的2.06倍。而在自治區級代表性傳承人中,男性人數是女性的2.15倍。可見,非遺傳承人在性別上還存在較大差距。女性的優勢項目主要分布在傳統技藝(如壯族織繡技藝、瑤族織繡技藝、苗族服飾制作技藝、毛南族花竹帽編織技藝、仫佬族刺繡技藝)、傳統戲劇(如桂劇、壯劇、彩調、廣西文場、桂林文場、長安文場、桂平杖頭木偶戲)和傳統音樂(如侗族大歌、壯族哭嫁歌、壯族天琴藝術、壯族72巫調音樂、瑤族蝴蝶歌、北海咸水歌、京族獨弦琴藝術),其傳承人數量較多。而男性的優勢項目主要分布在傳統戲劇(如侗戲、桂劇、邕劇、彩調、南路壯劇、壯族提線木偶戲、山口仗頭木偶戲等)、傳統技藝(如侗族木構建筑營造技藝、苗族蘆笙制作技藝、坭興陶燒制技藝)、傳統舞蹈(如壯族會鼓、瑤族黃泥鼓舞、田林瑤族鼓舞、藤縣獅舞)和民俗(如仫佬族依飯節、苗族系列坡會群、瑤族石牌習俗、壯族螞拐節),其傳承人的數量較多。說明這幾方面的男性和女性傳承人的傳承效果較為理想。

第五,從傳承人的民族結構分布特征看,在廣西的國家級代表性傳承人中,漢族代表性傳承人人數占第一,其次是壯族。在自治區級代表性傳承人中,壯族代表性傳承人人數則占第一,其次是漢族。不論是國家級代表性傳承人還是自治區級代表性傳承人,人數位列第三位的均為瑤族,位列第四位的均為侗族。這些民族分布特征與廣西壯族自治區內少數民族的空間分布特征基本一致。此外,京族、毛南族、苗族、仫佬族均有較多的自治區級代表性傳承人,同時也均有2人入選國家級代表性傳承人。彝族和回族雖未有國家級代表性傳承人,但有自治區級代表性傳承人。由此可以看出,廣西作為民族自治區具有民族文化的多樣性。

第六,從廣西的代表性傳承人空間分布特征看,不論是國家級代表性傳承人還是自治區級代表性傳承人,均存在分布不均和參差不齊的問題。且代表性傳承人主要分布在少數民族聚居區。如在國家級代表性傳承人的空間分布中,除自治區本級外,三江侗族自治縣的國家級代表性傳承人人數最多。在24個國家級代表性傳承人入選區域中,有7個民族自治縣,其他入選的縣份雖不是自治縣,但也是少數民族聚居區。柳州市是自治區級代表性傳承人最多的地區,此外南寧市、桂林市、河池市、欽州市等是集聚國家級和自治區級代表性傳承人較多的地區。從縣級地區看,金秀瑤族自治縣、三江侗族自治縣、羅成仫佬族自治縣、融水苗族自治縣、環境毛南族自治縣、富川瑤族自治縣、龍勝各族自治縣等7個民族自治縣均有國家級代表性傳承人,同時也是在縣級中擁有自治區級代表性傳承人較多的地區,人數遠高于非民族自治縣份。田東、南丹、東蘭、馬山等縣,雖未有國家級代表性傳承人,但擁有較多的自治區級代表性傳承人,這些地區主要世居著大量的壯族和瑤族人口。

(二)建議

非物質文化遺產代表性傳承人是傳統文化表現形式的傳承者和傳播者,承擔著延續優秀傳統文化的重要使命。廣西擁有49個國家級代表性傳承人和926個自治區級代表性傳承人。項目涵蓋范圍廣泛,形式多樣,內容豐富,具有很高的研究和開發價值,應重視代表性傳承人,同時探索有效的非遺人才開發與培育路徑。

一是確定非遺人才開發和培育的對象、主體、形式和內容。首先,重點開發和培育已列入各級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人,重點提升其人力資本價值,針對從事非遺項目工作的個人、研發人員、管理人員,或以經營非遺項目為主要收入來源的個人、家庭作坊、合作社成員、小微企業從業人員等也列入非遺人才開發和培育的對象。其次,將具備條件的高校、企業、社會組織和機構作為非遺人才開發和培育的主體。再次,可采取短期培訓、中期進修和長期研學的形式開發和培育非遺人才。針對不同的對象開展不同形式的短期培訓,強化其對傳統文化的認知,拓寬眼界和知識面,增強學習能力和非遺文化傳承能力。針對各級項目傳承人及業務水平較高的個人、管理者、從業者、經營者,開展中期進修,以促進學員相互啟發,觸類旁通,跨界合作。針對具有較高文化水平的中青年傳承人、企業經營管理者及研發人員,培育其研究、設計和創作能力。根據非遺項目的發展需求,充分利用校企合作平臺進行作品創作,設計研發產品和服務,實現成果轉化,解決轉化中遇到的技術難題。再者,針對不同的人才開發和培育形式,設置相應的課程內容,使之涵蓋基礎知識、實踐課程和拓展延伸三大模塊。基礎內容可采取集中授課的方式,側重講解非遺文化政策、非遺項目基本知識、技藝原理及傳統文化相關知識等。實踐課程鼓勵學員進行技能訓練、技藝傳承、作品創作,側重知識的轉化。拓展延伸側重提升文化藝術素養,把握行業的發展動態和市場需求。二是豐富非遺人才的開發和培育模式,開展“非遺+”的主題培訓班模式,如“非遺+產業”融合模式、“政府+金融+企業+合作社+非遺項目+傳承人”模式等。三是發揮校企育人主體和新媒體輔助教學的開發和培育模式。充分利用高校和企業已建成的工作站開發和培育非遺人才,開設形式多樣的技藝培訓班;通過開展研討會,邀請相關高校和企業參與,共同探討非遺技藝傳承與發展之路;開設專題報告,開展專題講授;舉辦優秀教學成果展示和交流活動,分享非遺教育教學改革成果;充分利用地方民族高校的專業和配套優勢,建立非遺人才培訓、進修、研學的培育基地,探索以非遺項目進入幼兒園、小學、中學、高等學校的興趣課堂;鼓勵成立非遺職教聯盟,整合資源,構建非遺職業教育合作交流平臺,建立產學研工作室和重點實驗室,促進非遺技藝傳承與創新;利用現代年輕人熱衷的短視頻平臺開展非遺文化宣傳。四是優化頂層設計,建立非遺人才信息庫。根據非遺人才的條件進行分類分檔,把牢人才質量關,實行動態更新和管理,提升人才積蓄力。根據人才總體狀況,統籌優質師資,完善非遺名師傳幫帶機制,鼓勵名師手把手帶領學徒進行工藝制作,完善人才開發和培育體系。