英俄歌手唱響世界杯開幕式

本報特約記者 柳玉鵬 許云峰

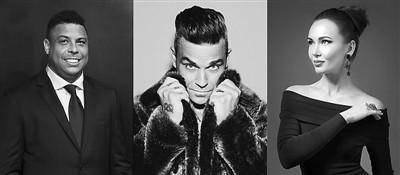

當地時間14日下午6時(北京時間晚11時),2018俄羅斯世界杯首場比賽——東道主與沙特隊的比賽將在莫斯科盧日尼基體育場進行。比賽前半小時,一場“短暫而又創意”的開幕式表演將首先上演。國際足聯(FIFA)11日公布了開幕式上的三位嘉賓:英國歌手羅比·威廉姆斯和俄羅斯女高音歌手阿依達·加麗弗莉娜將在開幕式上獻唱,巴西傳奇球星羅納爾多也將出席。

“爭議”羅比·威廉姆斯

與前幾屆開幕式相比,本屆世界杯開幕式將主要以音樂活動為主,表演時間較短——不超過30分鐘,且距離揭幕戰時間更近。俄塔社介紹,開幕式由俄羅斯電視第一頻道負責制作,導演是菲利克斯·米克哈洛夫,本屆世界杯開閉幕式都將由他負責。

在國際足聯公布的開幕式表演嘉賓中,來自英國的羅比·威廉姆斯最引人關注——除了英俄兩國因俄前特工中毒案和歐錦賽球迷沖突等事件“結仇”,威廉姆斯與俄羅斯相關的爭議歌曲也被媒體翻了出來——“看來主辦方不介意他之前的俄羅斯歌曲!”美國《好萊塢報道者》如此表示。

44歲的威廉姆斯是英國最知名的男歌手之一,曾被評為上世紀90年代最偉大藝人,有《Angels》《BetterMan》等不少代表作。2016年他發表的單曲《像俄羅斯人一樣派對》,被質疑諷刺俄羅斯總統普京,不過威廉姆斯隨后否認。11日,威廉姆斯在個人社交媒體上確認自己將在開幕式上表演,表示很高興能來到俄羅斯:“參加世界杯開幕式表演,面對體育場內8萬多以及全世界上百萬的球迷,這一直以來都是我的夢想。”

貝利或缺席

另外一位表演嘉賓加麗弗莉娜來自俄羅斯,今年31歲的她曾擔任喀山世界大學生運動會形象大使,并演唱歌曲《白色的鳥》。發福了的羅納爾多也在社交媒體上分享了自己的喜悅:“世界杯首場比賽總是具有象征意義,我自己4年前在巴西就已感受到了,現在很高興與俄羅斯民眾分享這種感覺。”此前巴西球王貝利也曾獲得世界杯組委會邀請,但因健康原因可能無法到莫斯科現場觀看揭幕戰。貝利的發言人解釋稱:“他的腿有些問題”。

開幕式離不開世界杯主題曲

談及世界杯開幕式,不得不提“意大利之夏”和“法蘭西之夏”。1990年世界杯,意大利動用兩百名職業模特,身著象征四大洲顏色的服裝走入現場,瞬間讓世界杯開幕式舞臺變成T臺走秀。而由流行樂大師吉奧吉·莫羅德和吉娜·娜尼尼共同演唱的世界杯主題曲《意大利之夏》,更是完美展現這個古典與時尚交匯的國度與足球的融合。在傳唱度方面能與《意大利之夏》比肩的,要數1998年法國世界杯主題曲《生命之杯》。波多黎各歌手瑞奇·馬丁演唱的這首世界杯歌曲,至今仍是許多足球節目用來烘托氣氛的首選曲目。

首次走進非洲的2010年南非世界杯開幕式則充滿溫情元素,南非歌手莫雷演唱了一首《希望》,借此向因重孫女遭遇車禍身亡而無法出席開幕式的前南非總統曼德拉送去祝愿。至于那首傳唱至今的《WakaWaka》,則是由哥倫比亞歌手夏奇拉在南非世界杯閉幕式上演唱,她也成為唯一三次在世界杯閉幕式表演的歌手。2014年巴西世界杯,“拉丁天后”詹妮弗·洛佩茲與說唱歌手Pitbull獻唱世界杯主題曲《WeAreOne》。▲

環球時報2018-06-13