高考試題中地理事物“四類變化”的分析與教學啟示

——以2022年全國高考文綜乙卷為例

龔聲全,邱 雯

(1.云南師范大學附屬中學,昆明 650106;2.云南師范大學地理學部,昆明 650106)

中國高考評價體系是根據新時代黨的教育方針與國家教育改革相關政策文件構建的、符合素質教育全面發展要求的、用于指導高考內容改革和命題工作的測評體系,[1]其主要由“一核”“四層”“四翼”三部分內容組成,其中“四層”為高考考查內容,即“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”。[1]而學科素養是指即將進入高等學校的學習者在面對生活實踐或學習探索問題情境時,能夠在正確的思想價值觀念指導下,合理運用科學的思維方法,有效整合學科相關知識,運用學科相關能力,高質量地認識問題、分析問題、解決問題的綜合品質。學科素養通過基礎教育階段的學科教學培養形成,既是基礎教育培養目標的要求,也是高校人才選拔的要求。[1]

目前學界對于學科素養的關注度較高。就地理學科而言,核心素養是地理學科育人價值的概括性、專業化表述,是知識與技能、過程與方法、情感態度價值觀三維目標的整合與提煉,是學生在學習本課程之中或之后所形成的、在解決真實情境中的問題時所表現出來的必備品格和關鍵能力。地理核心素養由人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力等組成。[2]湯國榮從“地理素養”這一概念入手來認識地理核心素養;[3]張家輝著眼于地理核心素養體系,從構建方式和確定依據來深入認識其基本內涵;[4]陳勝慶借助其他學科與地理學科的對比研究,歸納地理核心素養的特點來加深對其內涵的認識;[5]牛超、劉玉振等學者從地理核心素養的特征這一側面進行認識,并總結出對應的培養策略。[6]但總體來看,現有研究對于學科素養的認識大多仍停留在相關文件所給的定義層面,而縱向深入、具體可操作的認識還不夠豐富。因此,基于學科教學的學科素養培養存在著從理論走向實踐的難題需要突破。

為了進一步豐富該研究,探索基于學科教學的地理核心素養培養策略,本文圍繞地理事物和地理試題的“四類變化”進行探究,首先嘗試從“四類變化”的視角,完善對地理核心素養的認識,闡述何謂“四類變化”;其次是通過2022年高考全國文綜乙卷地理試題與“四類變化”的對應關系進行分析發現:試題從材料選取、情景描述、問題設計和答題思路等,完全圍繞“四類變化”(即過程變化、要素變化、空間變化和時間變化)展開,綜合考查學生的地理核心素養;最后基于“四類變化”得出教學啟示,給高中地理教師以思考和啟發。

一、何謂地理事物的“四類變化”

1.理據:地理事物的內在聯系充滿著變化

組成自然地理環境的五大要素(土壤、地形地質、大氣、水、生物)都按一定的規律發生、發展和變化,其實質都是在特定的時空背景下受能量驅動的物質運動,如地球運動、地殼物質運動、大氣運動、水循環運動、生命物質循環運動等。組成人文地理的五大要素(人口、政策、市場、科技、基礎設施)及人地關系,其實質是在特定的時空條件下人類活動與環境之間關系的協調性。綜合來看,一方面,自然地理和人文地理都關注在特定系統下地理要素之間的相互聯系和相互影響;另一方面,相互影響的地理過程充滿著各種錯綜復雜的變化,而這些變化又存在著一定的內在聯系(圖1)。

圖1 “地理事物變化”思維導圖

2.內涵:地理事物的“四類變化”

由地理事物變化的內在聯系可知,其變化是錯綜復雜的。這些復雜的變化可歸納為以下四種類型,即“四類變化”。

過程變化:地理事物或地理事件按一定的順序(或流程)發生、發展和變化的過程。

要素變化:構成地理環境(自然和人文)諸多要素中的某一要素發生變化,導致其他要素乃至整個環境相應發生變化。

空間變化:地理事物因空間位置或空間范圍的變化,導致不同區域或不同范圍的地理事物出現一系列差異。

時間變化:地理事物隨時間、季節、年際或年代的變化而形成的時序差異,在不同的時間,地理事物會呈現不同的狀況。

二、“四類變化”在2022年全國高考文綜乙卷地理試題中的體現

1.試題與“四類變化”的對應關系統計(表1)

表1 “四類變化”在試題中的分布及分值情況

2.典型例題分析及答題思路構建

(1)過程變化類試題

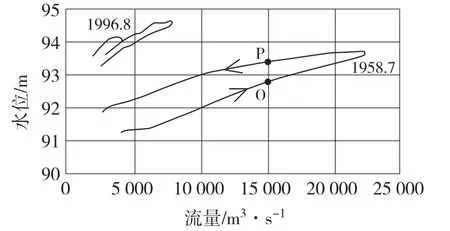

例1.(2022年高考全國文綜乙卷第7題)圖2顯示黃河桃花峪附近花園口水文站監測的1958年7月、1996年8月兩次洪水過程的水位與流量的關系。據此完成第7題。

圖2 1958年7月、1996年8月兩次洪水過程的水位與流量的關系

1958年7月洪水過程中,圖中O、P兩點水位變化趨勢及兩點流速相比

A.O點水位上漲,流速較快

B.O點水位回落,流速較慢

C.P點水位上漲,流速較慢

D.P點水位回落,流速較快

【試題分析】該題為典型“過程變化”類試題,考查的核心素養是綜合思維。洪水過程是由上漲過程和回落過程組成。本題的關鍵在于正確判讀洪水過程曲線,即在圖2基礎上,判斷出如圖3箭頭所示的洪水變化過程曲線。

圖3 1958年7月、1996年8月兩次洪水過程的水位與流量的關系(分析圖)

【答題思路】①黃河桃花峪附近花園口水文站河段地形較平坦,流速較慢→泥沙沉積明顯;②從河床泥沙沉積對水位的影響來看,O、P兩點流量相等(每秒15 000立方米),O點時水位約為92.7米,P點時水約位為93.5米,即為P點河床底部增加了約0.8米的淤泥層→在監測時間上應該是水位低的O點在前,水位高的P點在后→該次洪水過程曲線應如圖3中的箭頭所示→O點處于水位上漲過程,P點處于水位回落過程;③O點因水位上漲,洪水向前的推力增強→流速較快;P點因水位回落,洪水向前的推力減弱,且河床較O點時有所抬升,導致該地與上游河段之間的落差減小,故流速較慢。

(2)要素變化類試題

例2.(2022年高考全國文綜乙卷第37題第(1)小題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

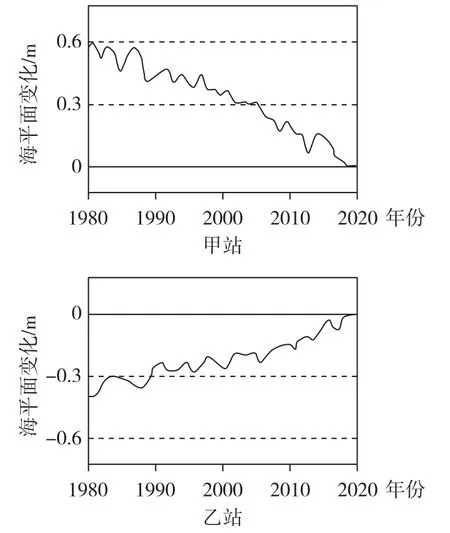

影響海岸線位置的因素,既有全球尺度因素,如海平面升降,又有區域尺度因素,如泥沙沉積、地殼運動、人類活動等導致的陸面升降。最新研究表明,冰蓋消融形成的消融區內,冰蓋重力導致的巖層形變緩慢恢復,持續影響著該范圍的海岸線位置。距今約1.8萬年,北美冰蓋開始消融,形成廣大消融區。圖4顯示甲(位于太平洋北岸阿拉斯加的基巖海岸區)、乙(位于墨西哥灣密西西比河的河口三角洲)兩站監測的海平面的相對變化。海平面的相對變化是陸面和海平面共同變化的結果。

圖4 甲、乙兩站監測的海平面的相對變化情況

分別指出冰蓋消融導致的海平面、消融區陸面的垂直變化,并說明兩者共同導致的海岸線水平變化方向。

【試題分析】本題為典型的“要素變化”類試題,考查的核心素養為綜合思維。該題關鍵在于,在太平洋北岸阿拉斯加的基巖海岸區,由冰蓋(要素)消融(變化),導致海平面(要素)、消融區陸面(要素)的垂直變化以及海岸線(要素)的水平變化。冰蓋消融與海平面、消融區陸面的垂直變化以及海岸線的水平變化是聯動的。

【答題思路】①冰蓋消融→消融區陸面承受重力減少,巖層形變緩慢恢復上升;②冰蓋消融→液態水匯入海洋,海平面上升;③由陸面和海平面的垂直變化→共同導致海岸線的水平變化;④當海平面上升超過陸面抬升時→海岸線上升并向陸地方向推移;當陸面上升超過海平面上升時→海岸線下降并向海洋方向推移。

(3)空間變化類試題

例3.(2022年高考全國文綜乙卷第37題第(4)小題,圖文材料同例2,此處略)

分析甲站區域與乙站區域海岸線水平變化的方向和幅度的差異。

【試題分析】該題為典型的“空間變化”類試題。考查的核心素養是區域認知和綜合思維。其空間變化包括:甲站(太平洋北岸阿拉斯加的基巖海岸區)和乙站(墨西哥灣密西西比河的河口三角洲)的空間區域差異;甲乙兩區域陸地均位于海洋的北部(空間),故海岸線大致為東西方向(空間)延伸,移動方向只能是南北方向(空間),即海岸線水平方向上的空間變化是向南或向北(空間);甲乙兩區域海岸分別是基巖海岸(地形較陡)和三角洲海岸(地形平坦),即海岸線升降導致其在水平方向上變動的空間距離(即移動幅度)存在較大差異。

【答題思路】①甲站為太平洋北岸的阿拉斯加基巖海岸,據圖4可知,該地海平面相對變化呈下降趨勢→海岸線向南移動;②甲站近20年來海平面垂直下降較多(約0.6米),因其為基巖海岸區→海岸陡峭→海岸線水平南移的幅度較小。③乙站為墨西哥灣密西西比河的河口三角洲,據圖4可知,該地海平面相對變化呈上升趨勢→海岸線向北移動;④乙站近20年來海平面垂直上升較少(約0.4米),因其為河口三角洲→海岸地勢低平→海岸線水平北移的幅度較大。

(4)時間變化類試題

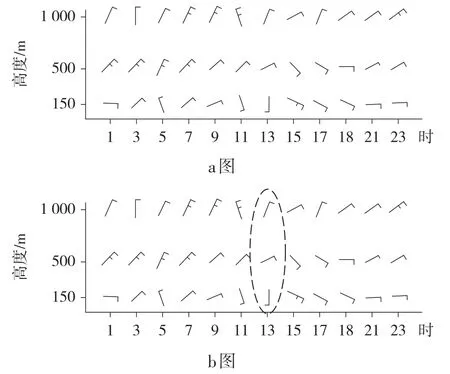

例4.(2022年高考全國文綜乙卷第9題)我國一海濱城市背靠丘陵,某日海陸風明顯。圖5示意當日該市不同高度的風隨時間的變化。據此完成下題。

圖5 當日該市不同高度的風隨時間的變化情況

當日在觀測場釋放一只氦氣球,觀測它在1千米高度以下先向北漂,然后逐漸轉向西南。釋放氣球的時間可能為

A.1時 B.7時 C.13時 D.19時

【試題分析】該題為典型的“時間變化”類試題,考查的核心素養是地理實踐力。根據“當日該市不同高度的風隨時間的變化圖”,氣球釋放后,其漂移方向是順風而行的。當日在觀測場釋放的氦氣球在1千米以下漂移方向變化情況:漂移先后順序是從近地面逐漸到高空,其漂移方向先向北,說明氣球在接近地面(150米)附近時吹南風;然后逐漸轉向西南,說明風向逐漸轉為東北風。順著橫坐標的時間點位,逐一觀察近地面到1 000米高空的風向變化,符合氣球漂移風向情況的時間是13點。

【答題思路】①讀該市“不同高度的風隨時間的變化”圖(a圖)→橫坐標上的每一個時間點都有1 000米以下不同高度的風向示意;②氦氣球的飄向為順風漂→完全符合“在1千米高度以下先向北漂(南風),然后逐漸轉向西南(東北風)”的時間點是13點(b圖中橢圓虛線內)。

三、教學啟示

1.將“四類變化”融入教學過程

由于地理事物充滿變化,故必須用變化的眼光和變化的思維去認知地理事物,才能從整體上全面正確地認識地理事物的發生發展過程和時空分布規律。因此,教師的教和學生的學,都必須牢固樹立“變化”意識,將“四類變化”融入教學過程,方能使教學更具靈活性、邏輯性、綜合性和實踐性,并有效避免“死記硬背”和知識的碎片化,減輕學生學習負擔;將“四類變化”融入教學過程,才能更好地全面提高學生地理核心素養水平,并使教學更加符合當今高校選拔人才的需求。

2.圍繞“四類變化”進行自主命題

學生對地理事物“四類變化”的認知水平,可在一定程度上反映其地理核心素養的發展狀況。地理事物是復雜多變的,地理試題的命題設計圍繞“四類變化”展開,方可測評學生對多變的地理事物的認知能力。[7]近年來的高考地理試題(全國卷)均是圍繞“四類變化”進行設計,既靈活有效地考查了學生的地理核心素養,又全面實現了“立德樹人、服務選才、引導教學”的高考核心功能。甚至可以說,高考地理試題是:無題不“變化”,無“變化”不成題;每一道高考地理試題,都會涉及相應的“變化”,沒有不涉及“變化”的地理試題。由此說明,地理試題的設計必須貫穿“變化”來進行。因此,地理教師在教學中的自主命題,從素材選取、問題設計等,均應圍繞“四類變化”進行,既能打開命題思路,又有利于解決自主命題常出現的諸如立意不夠高的問題,[8]并使所命試題更貼近高考試題水平。

3.善用“四類變化”的思維進行審題和答題

因地理事物和地理試題都歸屬于“四類變化”,故學生在審題時,必須明辨試題的變化類型;學生在答題時,根據審題所得出的試題變化類型,梳理出相對應的答題思路。對于“過程變化”類試題,必須緊扣地理事物的發生、發展和變化的順序進行嚴密的邏輯推理;對于“要素變化”類試題,要厘清各地理要素之間的相互聯系和相互影響,用地理環境整體性原理去對接試題設置的問題;對于“空間變化”類試題,要對不同地域空間地理事物的差異進行分析比較,運用地理環境差異性原理去應對試題設置的問題;對于“時間變化”類試題,要在理解時間概念的基礎上,順著一定的時間軸(日變化、年變化和年際變化等)去辨析地理事物的發展變化規律。