桂林“山水文化”地理研學旅行課程設計*

李平衛,張 琳,譚新秀

(廣西師范大學環境與資源學院,廣西 桂林 541004)

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》明確要“繼承和弘揚中華優秀傳統文化,發展社會主義先進文化,使學生堅定中國特色社會主義文化自信”。[1]中國山水千姿百態,山水文化是人類認識自然、改造自然的產物。研學旅行作為一項校外教育活動,集研究性學習與旅行體驗為一體,具有自主性、綜合性、實踐性、探究性等特征[2]。地理研學旅行課程設計有助于學生在真實情境中觀察地理事物、感悟山水文化,有利于傳承和弘揚山水文化。

一、桂林“山水文化”概述

1.桂林“山水文化”的內涵

山水文化是一種以山水為載體或表現對象的文化,不僅包括蘊涵在山水中的文化沉淀,還包括由此引發的文化現象。從哲學的角度理解,山水文化就是人化的山水,是人對象化的結晶……使山水人情化,并產生的文化現象[3]。廣義的山水文化是指人類在對自然山水認識、開發、利用和保護的過程中創造的一切文化,即以自然山水為物質載體、觀照對象或活動空間而產生的各種文化形態與文化現象的總和。狹義的山水文化是指人們以自然山水為觀照對象和基本素材而創造出來的精神財富[4]。桂林山水因其特有的地貌而具有明顯的地域性特征,自然山水與人文建筑完美結合,使整個桂林形成了“千峰環立、一水抱城”的和諧格局,經過一代代的傳承與創造,桂林山水與詩歌、建筑、園林與藝術不斷融合,使桂林獨特的山水文化內涵不斷豐富與創新。

2.桂林“山水文化”的特征

桂林歷史悠久,擁有豐富的文化物質資源,包括奇山異水、溶洞奇觀與文化遺址等,具有分布范圍廣、種類多等特點,是中國山水文化的典型代表之一。桂林挺拔的峰林、婉轉的河流、獨具特色的溶洞以及文人墨客留下的詩詞、曲賦、書法、石刻和碑帖等都賦予了桂林更加濃厚的山水文化色彩,再加上桂林文化底蘊濃厚,自然景觀與人文景觀內涵豐富,人與自然和諧共處的地域格局使其山水景觀極具觀賞價值,在中國山水文化中具有重要地位。

3.桂林“山水文化”的價值

山水文化已成為大眾物質和精神生活的一部分。將其作為弘揚中華文化的重要載體,應立足于當前的現實需求,從新時代的高度去開拓和研究山水文化的深廣價值。桂林山水本來是大自然鬼斧神工所創造的自然美,然而歷代工匠和文人墨客在此基礎上增添了人工雕琢的痕跡,使桂林山水在自然的秀美中,多了幾分古雅的審美境界和歷史的人文韻味。總之,桂林山水既是美麗自然風光與人文精神的集中體現,也是中國傳統哲學理念和自然山水美學內涵的絕佳體現,具有深厚的歷史文化意蘊以及獨特審美價值的“古雅”境界[5]。

二、桂林“山水文化”研學課程設計背景

研學旅行繼承和發展了中國傳統游學,已成為素質教育的新內容和新方式,引發全國各地都將研學旅行作為推進素質教育的一種重要方式。近些年來,許多學者依托不同區域研學資源設計開發了各式各樣的研學課程,積累了豐富的經驗,也促使研學課程設計趨于成熟。在眾多基于地方文化的研學旅行課程中,黃亞星等以徐州漢文化為例,對漢文化地理研學課程的編制進行了探索[6];馬蕾等采用PBL模型,設計了以“天山腳下的紀念”為主題的高中學段研學旅行實踐活動,并進行了反思[7];吳金雨等選擇女書文化區作為研學空間,從人地協調觀素養培養出發,對特色文化區的研學旅行課程開發模式進行了探索[8]。這些有代表性的文獻為豐富區域研學課程內容和促進地方研學課程設計提供了重要參考價值。

本文基于桂林獨特的山水文化資源,依托桂林的“桂海碑林”“兩江四湖”“印象·劉三姐”三大山水文化研學地,從地理學科視角進行桂林山水文化研學課程設計,以期為桂林山水文化研學課程的開發提供借鑒與參考,同時幫助學生樹立文化自豪感和家國情懷。

三、桂林“山水文化”研學課程內容設計

桂林的山水文化受到中原文化的影響,且融合了南粵、百越等文化以及西南各少數民族文化,包括山文化、水文化與建筑文化等,但以“桂海碑林”為代表的摩崖石刻和山水詩文化是桂林山水文化的典型體現。桂海碑林由龍隱洞、龍隱巖兩處220余方石刻組成,內容以題名、題記、題詩與題榜為體裁,皆為古代文人士大夫對桂林山水文化的體悟。游覽山水,摩崖刻石,既是古人認識自然的過程,也是古人記錄感受自然、提升心靈的經歷。而“兩江四湖”“印象·劉三姐”則是通過天人和諧與人文重建來闡釋、表現桂林的山水文化。因此,本文從桂林古今地理位置的重要性、“兩江四湖”體現的桂林區域特色、桂林山水文化的發展與桂林地理環境的關系等方面展開研究。

1.課程目標

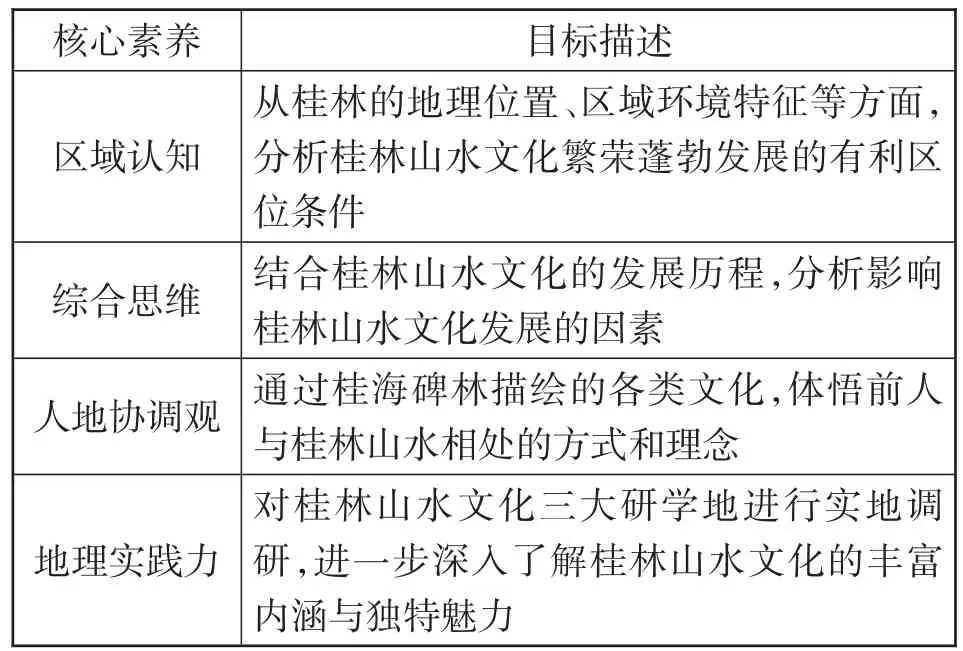

依據四大地理核心素養制定桂林山水文化研學的課程目標,具體如表1所示。

表1 桂林山水文化地理研學課程目標

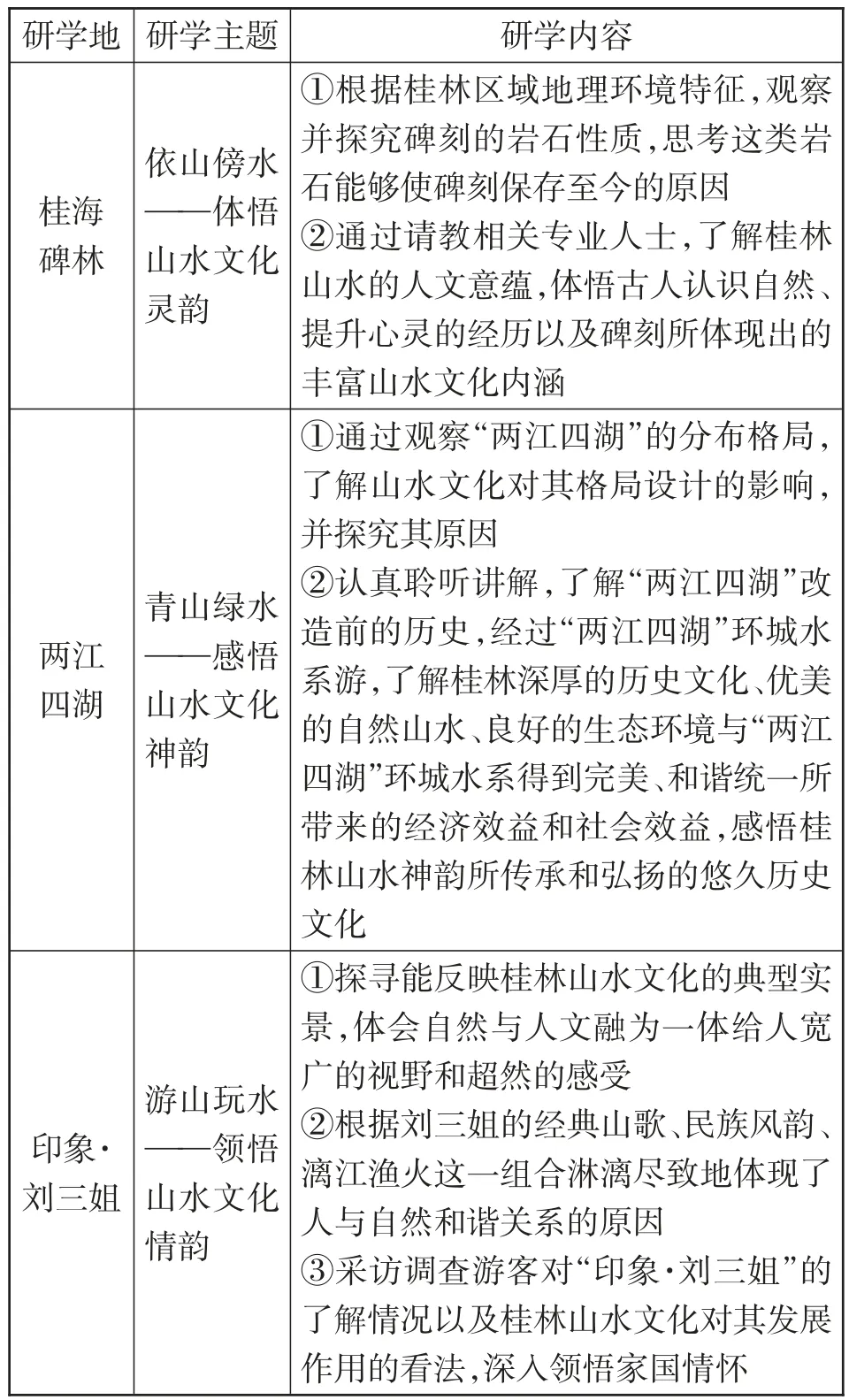

2.課程內容

依托桂林三個研學地的山水文化資源,設計研學主題和具體內容。桂林的山水文化以“桂海碑林”的摩崖石刻和山水詩詞為代表,內容豐富,涉及政治、軍事、經濟等方面。充分體現了歷代名士在桂林歌詠山水、抒發襟懷的情景,展示了一幅絢麗多彩的歷史畫卷,是一部內容豐富的石刻史書,使得桂林的歷史和文化信息得以長久留存,各類書畫以及造像藝術得以廣泛傳播。“兩江四湖”工程實現了漓江、桃花江、榕湖、杉湖、桂湖、木龍湖的貫通,從根本上改善了桂林市的生態環境,傳承、弘揚了桂林悠久的歷史文化,使桂林中心城區優美的自然山水與深厚的歷史文化積淀交相輝映,對研究桂林市區域自然和人文環境的演變具有重要意義。“印象·劉三姐”是中國·漓江山水劇場的核心工程。以自然造化為實景舞臺,放眼望去,漓江的水和桂林的山共同化為中心舞臺,將劉三姐的經典山歌與民族風韻、漓江漁火等民族特色創新地融入山水,還原于自然,淋漓盡致地體現了人與自然的和諧關系,有利于提升學生的鄉土情懷和文化自信。表2為桂林山水文化地理研學課程的內容設計。

表2 桂林“山水文化”地理研學課程內容設計

3.實施方案

桂林山水文化地理研學課程的實施遵循以下四個步驟,具體如圖1所示。

圖1 桂林“山水文化”地理研學課程實施步驟

(1)導學準備

導學準備為桂林山水文化研學的開展奠定基礎。通過開展主題報告或講座,引導學生掌握山水文化的內涵、特征及價值,了解山水文化所體現的桂林區域特征,激發學生學習地理的興趣和探究家鄉文化的情感,引導學生在已有的學科知識基礎上進一步深化對山水文化的認知。

(2)合作探究

學生自主組建研學小組,推選出研學組長,各小組共同商定研學主題,根據研學主題討論制定研學方案,指導教師對研學方案提出建設性意見,引導學生對研學方案不斷完善,并組織學生對研學主題和研學方案進行全面探究,使研學主題和研學方案更具目的性、合理性和可操作性。

(3)調查實踐

為確保調查結果的科學性,各小組首先對選擇的研學地進行實地調查,然后根據組員的特長合理分配研學任務,組織各成員積極觀察、調研與本組主題相關的研學內容。在開展研學實踐過程中,不管是問卷調查還是實地訪談,各組成員一定要及時記錄所見、所聞、所感與所疑,及時向相關人員咨詢解惑,并如實做好詳細記錄。

(4)反思感悟

研學結束后,各小組要及時進行反思,整理調研成果,根據研學記錄撰寫研學報告,將研學感悟寫成論文,對于在研學調查實踐中發現的問題,解決問題的方式、方法和過程,以及傳承與弘揚桂林山水文化的創新性做法等,可制作成研學成果課件進行匯報,匯報結束后,各小組再根據相關建議對研學成果進行完善。

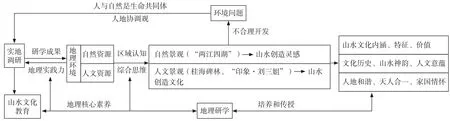

4.課程體驗

地理研學是地理“活的教材”,是地理教學領域最豐富、最生動的課堂。通過研學旅行將學生帶入山水田野,感受山水文化的“靈韻、神韻、情韻”。在研學旅行過程中,增強學生的探究能力和團隊協作意識,提升學生的環境保護責任,使學生形成積極的情感、態度與價值觀。例如,帶領學生了解“桂海碑林”時,可運用綜合思維素養體悟山水文化的靈韻以及古人認識自然、提升心靈的經歷和碑刻所體現出的山水文化內涵;帶領學生觀賞“兩江四湖”,感悟山水文化的神韻時,可運用區域認知、綜合思維、人地協調觀的素養去觀察“兩江四湖”的格局,了解山水文化對其格局設計的影響,運用地理實踐力素養去調查“兩江四湖”環城水系帶來的經濟效益和社會效益;帶領學生觀看“印象·劉三姐”時,可運用人地協調觀和綜合思維的素養去領悟山水文化的情韻以及自然與人文融為一體所創造出的天人合一境界,然后去采訪調查游客對“印象·劉三姐”的了解和看法,深入領悟家國情懷,并培養地理實踐力。在課程體驗中結合課程目標,融合課程內容,使學生了解桂林的山水文化以及宣揚山水文化的重要意義,使學生懂得保護環境是每個人的責任,從而激發學生更加深刻的愛國愛家熱情。課程目標與課程內容在課程體驗中的融合如圖2所示。

圖2 課程目標與課程內容在課程體驗中的融合

5.課程評價

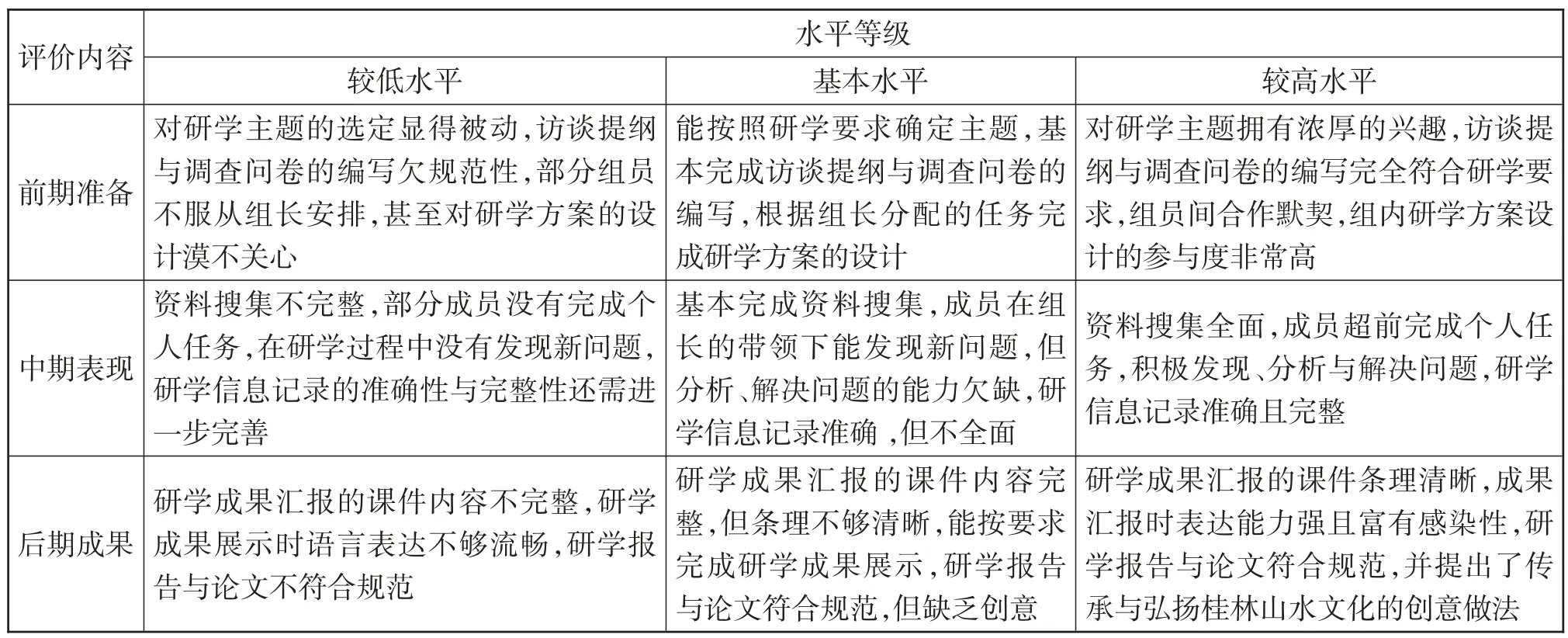

桂林山水文化地理研學課程評價采取過程性評價與表現性評價相結合的方式進行,對學生的研學實踐表現、研學實踐成果、解決問題能力以及創新性思維進行評價。評價量表(表3)分前期準備、中期表現、后期成果三個階段體現過程性評價;按研學實踐過程中所表現出的地理實踐力水平對學生個人的表現進行評價,從而體現表現性評價。多元化的評價指標能夠促使評價更客觀和公正。

表3 桂林“山水文化”地理研學旅行課程評價量表

四、結語

桂林山水文化地理研學課程的設計是基于實地考察與體驗之后,結合筆者對山水文化研學地的感悟,以及多次參與并帶領學生進行研學實踐活動的經驗,對桂林山水文化地理研學課程設計進行初步探究,具有一定的實踐基礎。桂林山水文化地理研學課程極具地域特色,引導學生認識不同區域的自然和人文環境特點,以及經濟和社會發展狀況,感受祖國山河的壯美,使學生加深對家鄉地域文化的了解,樹立家鄉文化自信,產生對家鄉文化的熱愛與自豪感。桂林山水文化研學有助于培養學生的綜合思維能力以及實踐探究能力,對提升學生的地理核心素養具有重要意義;同時有利于提高桂林山水文化的知名度,促進桂林優秀傳統文化的傳承與發展。