醫學生醫療風險認知及教育現狀研究*

湯安琪,孟晶晶,張悠然,董巧云

(安徽醫科大學衛生管理學院,安徽 合肥 230032)

醫療風險廣義上是指存在于整個醫療過程中的可能會導致損失和傷殘事件的不確定性和可能發生的一切不安全事件,如醫療事故、醫療差錯、醫療意外及并發癥等,其具有普遍性、突發性、進展性、累加性、情感性、復雜性及多因性的特點[1]。面對日益嚴重的醫療糾紛及醫患關系緊張等問題,了解醫學生對醫療風險的認知狀態,完善醫療風險教育體系,有助于提高醫學生醫療風險意識和有效規避醫療風險的能力,防患于未然。

1 資料與方法

1.1一般資料 對618名某醫科大學在校本科生進行問卷調查,其中男生271名,占比43.85%;女生347名,占比56.15%。年齡17~24歲,平均20歲。

本次調查中,將本科一年級、二年級學生劃分為低年級人群,本科三年級、四年級、五年級學生劃分為高年級人群,其中低年級人群占比88.83%。調查專業包括臨床醫學(38.51%)、麻醉(17.31%)、護理(25.24%)、兒科(10.68%)、眼視光(8.25%)。具體見表1。

表1 調查對象的一般人口學特征(n=618)

1.2方法

1.2.1醫學生醫療風險意識調查問卷 課題組參考相關文獻,根據既往研究成果,選取可能影響醫學生醫療風險認知情況的變量,自行設計問卷。問卷共包含21題,可分為3個部分:第一部分為社會人口學資料;第二部分為醫學生對醫療風險的了解程度、了解途徑、如何有效規避醫療風險及醫療風險對未來職業選擇的影響;第三部分為醫學生是否接受過醫療風險教育、獲得醫療風險的教育途徑及更傾向于接受哪種教育方式。

1.2.2資料收集方法 通過網絡生成問卷鏈接及二維碼,將其發放到各個班級群,組織學生填寫。將問卷所有題目設置為必答題以保證問卷的有效性,規定每部設備僅可提交 1 次以避免重復作答。在對問卷進行信度分析和效度分析后,可知該問卷的Cronbach′sα系數和KMO值分別為0.781和0.814,均大于0.7。可知該問卷的信度和效度較高。

1.3統計學處理 運用Excel2017軟件建立數據庫,SPSS22.0軟件進行數據統計分析。采用χ2檢驗比較不同性別、專業、年齡及年級的醫學生醫療風險認知情況。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1醫學生對醫療風險的認知現狀 70%以上的醫學生認為“醫療活動本身具有風險性”且“醫療行業存在醫療風險”。詳見表2。

表2 醫學生對醫療風險的認知(n=618)

2.2醫療風險對醫學生學習興趣和未來規劃的影響 30%左右的醫學生表示醫療風險會對學習興趣和未來規劃產生影響。詳見表3。

表3 醫療風險對醫學生學習興趣及未來規劃的影響(n=618)

2.3醫學生對醫療風險了解程度現狀 非常了解醫療風險的醫學生僅有4.69%;47.57%的醫學生對醫療風險不太了解,1.46%的醫學生從未聽說,詳見表4。

表4 醫學生醫療風險了解程度(n=618)

醫學生對醫療風險的知曉類型各不相同。其中醫學生已知醫療風險類型中排名前4位的風險分別為“手術及有創操作不當”(85.44%)、“院內感染”(83.50%)、“醫療設備使用不當”(80.26%)、“診療錯誤、延誤治療”(72.33%);而排名后4位的分別為“風險管理制度不健全”(48.06%)、“患者疾病預后不良”(47.90%)、“內部溝通與協作風險”(45.31%)、“患者對治療結果期望值過高”(42.72%)。詳見表5。

表5 醫學生已知醫療風險類型(n=618)

對“手術及有創操作不當”“醫療設備使用不當”“院內感染”“病歷書寫不規范”“患者病情及診斷復雜性”“診療錯誤、延誤治療”“醫務人員緊張性失誤”“藥物不良反應”“患者違規使用器械及藥物”“醫患溝通不順暢”“內部溝通與協作風險”“患者對治療結果期望值過高”“患者疾病預后不良”及“風險管理制度不健全”分別進行分數賦值,知曉1項得1分,反之不得分。31.39%的醫學生已知風險得分超過10分,但仍有16.50%的醫學生得分低于5分。相關得分情況詳見表6。

表6 醫學生已知風險得分情況(n=618)

將“目前醫學生已知風險得分情況”進行分類,1~7分為低分段,8~14分為高分段,按不同性別、年齡、年級及專業分組,進行χ2檢驗,可知不同年級醫學生對醫療風險認知比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表7。

表7 不同性別、年齡、年級及專業醫學生醫療風險得分情況比較

2.4醫學生對降低醫療風險首選方式的認知 在接受調查的618名醫學生中,“提高醫療服務質量”(47.25%)為大部分醫學生降低醫療風險的首選方式,且不同性別、專業醫學生之間的首選方式比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表8。

表8 不同性別、年齡、年級及專業醫學生對降低醫療風險首選方式的認知比較

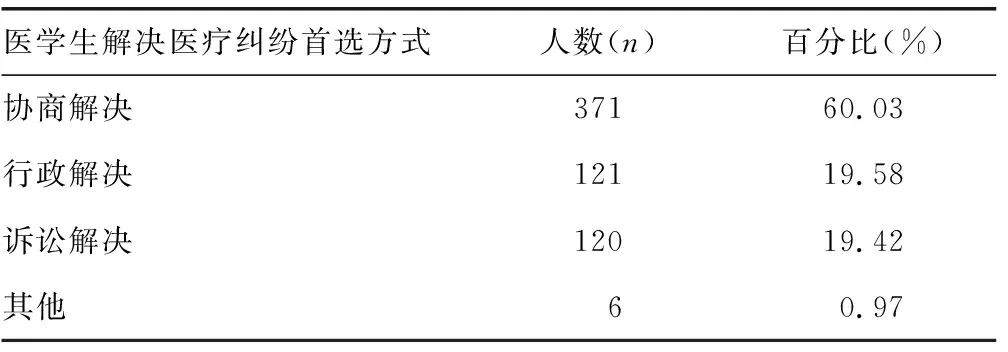

2.5醫學生對發生醫療糾紛后首選處理方式的認知 發生醫療糾紛后,大部分醫學生(60.03%)認為應首選“協商解決”,選擇“行政解決”和“訴訟解決”的人數占比相近,分別為19.58%和19.42%。詳見表9。

表9 對發生醫療事故后處理手段的認知情況(n=618)

2.6醫學生對學校開展醫療風險教育的態度 57.12%的醫學生表示接受過學校醫療風險教育,其中通過“講座”(40.29%)及“課程教育”(39.32%)方式接受教育的占比較大;而42.88%的醫學生表示未接受過學校醫療風險教育。絕大部分(94.17%)的醫學生認為學校定期開展有關醫療風險教育具有實用性。“開展線上、線下講座和咨詢”(65.70%)為醫學生最傾向的醫療風險教育方式。詳見表10。

表10 醫學生對學校開展醫療風險教育的態度(n=618)

續表10 醫學生對學校開展醫療風險教育的態度(n=618)

3 討 論

3.1加強患方醫療風險教育,提高醫學生溝通能力 本次調查結果顯示,醫學生了解程度最高的3項風險(“手術及有操作不當”“院內感染”“醫療設備使用不當”)均屬于醫方醫療風險,而患方醫療風險了解程度均較低。該結果提示,與醫方相關醫療風險相比,醫學生對患方醫療風險認知不足。有研究發現,絕大多數醫療糾紛都是由于患者受到醫療損害引起[2],在患者接受治療前,從醫生處得到充分的解釋,患者能理解和信任醫生,有利于診療和康復,從而使雙方充分信任,共同戰勝疾病[3]。所以患方的醫療風險需要得到足夠重視。提高醫學生的醫患溝通能力,有利于為醫學生在今后醫學工作中奠定良好的基礎。醫患溝通不同于普通的溝通行為[4],需要注意方式方法和技巧運用,學校應經常開展形式多樣的溝通技巧培訓,提高醫學生溝通能力,防患于未然[5]。在未來的教學工作中,學校一方面可以加強理論課程的講述,即重視對《醫學心理學》《醫學倫理學》《醫患糾紛與醫患溝通》等課程的教學;另一方面可以舉辦相關活動,如醫生患者角色扮演活動,在提高醫學生學習興趣的同時,也能豐富學生的實踐經歷,提高醫學生的溝通能力[6]。

3.2增加醫學生臨床見習機會,早期接觸臨床,并加強醫學生臨床專業知識學習 面對醫學生了解程度較高的醫方醫療風險,同樣也需采取有效措施教育學生規避該類風險。讓醫學生早期接觸臨床可以成為醫療風險教育的有效途徑,這同時也是當前世界各國高等醫學教育課程改革的趨勢[7]。雖然醫學生已經系統地學習了專業知識,但在面對臨床患者時,由于經驗、技能所限,出現醫療及操作缺陷的概率還是較大,給醫療工作帶來很多不確定因素[8]。醫學專業的實踐操作性強,如果沒有一定的臨床專業知識儲備,很容易發生醫療過失,產生醫療風險[9]。增加臨床見習機會可以提高醫學生臨床技能,培養醫學生的創新意識、動手能力,提高診療質量和專業水平[10],在疾病診療過程中對風險進行有效的評估和預防,還能夠讓醫學生在臨床見習期間了解醫患溝通中可能存在的醫療風險及醫患溝通的重要性,更加全面地了解醫療風險,起到早期預防作用[11]。同時加強醫學生臨床專業知識學習,豐富的臨床專業知識為醫學生未來治療技術的提升打下了堅實的基礎,在見習過程中醫學生應注重課本知識與臨床實踐的有機結合,將課本知識合理、有效地運用到臨床工作中。

3.3加強法學課程建設,提高醫學生法律知識 醫學生在未來職業生涯中,面對醫療風險只能做到有效規避,難以做到徹底根除,并且隨著醫療衛生單位和公民維權法律意識的不斷增長,因醫療糾紛而發生的訴訟案件近年來呈不斷上升的趨勢[12]。因此,高校應加強《衛生法學》《衛生法律法規》等法學相關課程建設,使醫學生不僅擁有扎實的醫學基礎,同時還具備充分的法律知識、掌握基本的法律法規,并引導學生意識到“醫學人文素養”的地位不亞于“醫學專業知識和技能”,使法治觀念植根于醫學生的思維與行為之中。加強醫學生的法治教育,增強其社會責任感和法律意識,樹立良好的職業信念,對構建和諧的醫患關系具有重要意義[13]。

3.4采用線上線下結合的方式進行長期醫療風險教育 本調查發現,盡管57.12%的醫學生表示在校接受過醫療風險教育,但仍有42.88%的學生表示未接受過相關教育。學校作為醫療風險教育的主體之一,可供學校進行醫療風險教育的方法多種多樣。在教育方式的選取上高校可以采用線上、線下相結合的模式,通過線上開設網課、線下開展講座方式對學生進行全面綜合教育,這同時也是醫學生最為傾向的方式。同時在進行醫療風險教育時還應注意醫療風險意識的形成是一個長期發展的過程,不能一蹴而就,需要進行長期的培養。因此高校應定期開展針對不同年級醫學生的醫療風險教育,周而復始,循序漸進,以達到長期教育的目的。醫學院校還應針對薄弱環節,強化醫學生的患者安全意識,培養醫學生對醫療風險的預判能力[12]。

3.5加強思想政治教育,增強醫學生職業認同感 本調查結果顯示,有接近40%的醫學生認為醫療風險會影響他們未來工作的選擇。偶爾的醫鬧事件、暴力傷醫事件的發生無形中對醫學生職業道路選擇產生了消極影響,同時伴隨著輿論對該類事件的發酵,使得醫學生的職業認同同樣受到了一定影響[14]。加強醫學生職業認同教育,培養醫學生盡早樹立正確的職業認知對未來醫療隊伍的服務水平與穩定性極其重要。醫學院校可以積極報道醫療衛生行業新成就與醫務人員優秀事跡,弘揚醫務人員的崇高品質,為醫學生營造全社會尊醫重衛的良好氛圍,降低醫學生對“職業風險”的擔憂,客觀認識醫務人員執業環境,增強其入職動力與積極性[15-16]。