分站式雜交手術在多支冠狀動脈病變中的應用效果及對血清心肌損傷標志物、心功能的影響

王 茜,王大瑋,沙博欣,晉 美,王 欣

冠狀動脈旁路移植術是治療多支冠狀動脈病變的重要手術方法,包括體外循環和非體外循環兩種類型,其中非體外循環冠狀動脈旁路移植術(OPCAB)能避免體外循環,可明顯減輕手術創傷,有利于患者術后康復,臨床應用廣泛[1]。近年來,小切口冠狀動脈旁路移植術(MIDCAB)日益成熟,該手術與經皮冠狀動脈介入(PCI)相結合形成的雜交手術成為臨床關注的重點[2-3]。雜交手術包括一站式和分站式兩種類型,由于一站式雜交手術需要在專業雜交手術室內完成,而我國雜交手術尚未普及,一站式雜交手術推廣難度較大,分站式雜交手術更符合國內現有的醫療條件[4]。既往研究證實了分站式雜交手術在多支冠狀動脈病變中的可行性、安全性[5-6],但其對患者血清心肌損傷標志物、心功能的影響研究較少。本研究重點探究分站式雜交手術在多支冠狀動脈病變中的應用效果及對血清心肌損傷標志物、心功能、主要心腦血管不良事件(MACCE)發生風險的影響。現報告如下。

1 資料與方法

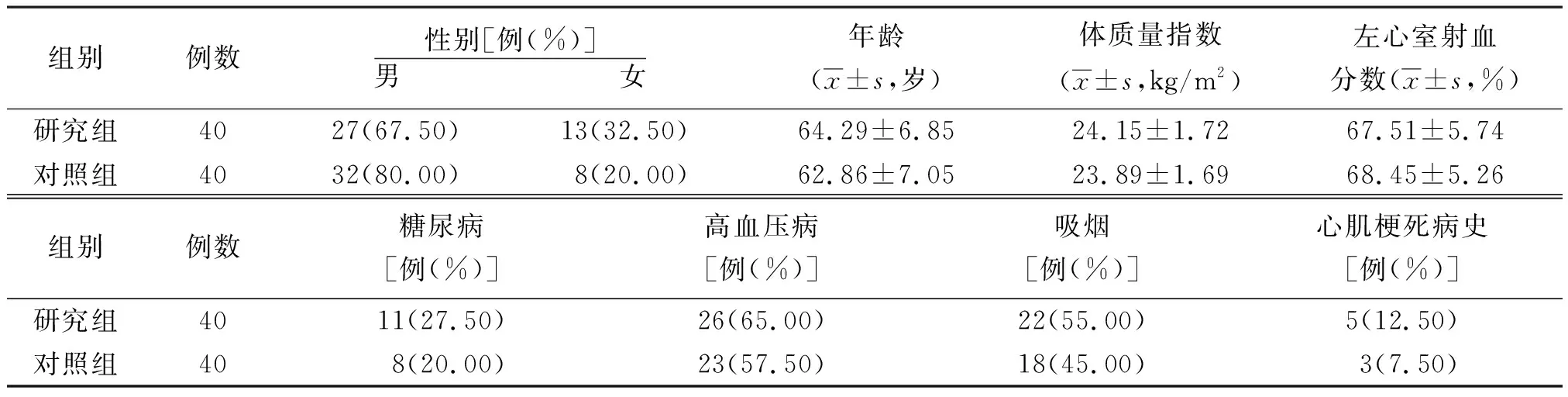

1.1一般資料 選取2020年5月—2021年5月我院收治的多支冠狀動脈病變80例,根據手術方式不同分為對照組和研究組,各40例。2組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究經我院醫學倫理委員會審批通過。

表1 2組多支冠狀動脈病變一般資料比較

1.2病例選擇標準 納入標準:冠狀動脈造影顯示為多支病變的冠心病患者;研究組均符合分站式雜交手術指征[7];對照組不適宜介入治療,具備OPCAB指征[8];年齡18~80歲;患者已簽署同意書。排除標準:急診手術;不能耐受手術;血液系統疾病;惡性腫瘤或其他臟器嚴重功能障礙。

1.3方法 研究組采用分站式雜交手術治療,先行PCI,PCI治療采用藥物洗脫支架,術后采用阿司匹林、氯吡格雷、低分子肝素抗血栓治療。PCI治療后1~2周再行MIDCAB,術前5 d停用氯吡格雷,阿司匹林、低分子肝素應用至術前1 d。MIDCAB于全麻下手術,氣管插管,單肺通氣,左側抬高45°,于左前外側第4或第5肋間做切口(長5~6 cm),牽開器撐開胸腔,特殊拉鉤提拉前胸壁,充分暴露左乳內動脈(LIMA),長電刀游離LIMA,向上到達第1肋間,向下游離至第5肋間。全身肝素化(1.0 mg/kg),采用專用心臟固定器固定前降支(LAD)吻合口部,放置分流栓,7-Oprolen線連續縫合,行LIMA-LAD吻合。術后均常規行阿司匹林、氯吡格雷抗血小板治療。對照組采用OPCAB治療,常規正中開胸,取LIMA,行LIMA-LAD吻合,其余病變血管進行序貫吻合手術,主要以大隱靜脈為旁路移植材料,部分行雙乳內動脈旁路移植或全動脈化旁路移植,手術前后常規行阿司匹林抗血小板治療。2組術后均常規行雙聯抗血小板治療1年。

1.4觀察指標

1.4.1圍術期情況:包括處理冠狀動脈支數、手術時間、出血量、紅細胞輸注量、術后24 h引流量、監護室時間、機械通氣時間、嚴重并發癥發生率。

1.4.2血清心肌損傷標志物:2組均于術前、術后3 d測定血清心肌損傷標志物[心肌型肌酸激酶同工酶(CK-MB)、心肌肌鈣蛋白I(cTnI)、氨基末端腦鈉肽前體(NT-proBNP)]及載脂蛋白B(ApoB)、載脂蛋白A1(ApoA1)、ApoB/ApoA1比值水平。采集術前、術后3 d空腹靜脈血,離心取血清,采用酶聯免疫吸附試驗(試劑盒由北京博奧森生物提供)檢測各指標水平。

1.4.3心功能:比較2組術前、術后3個月心功能NYHA分級[9]情況。

1.4.4MACCE發生情況:術后隨訪1年,比較2組MACCE發生率。

2 結果

2.1圍術期情況 2組均無死亡病例。2組處理冠狀動脈支數及圍術期心肌梗死、腦卒中、腎衰竭發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);研究組手術時間、監護室時間、機械通氣時間短于對照組,出血量、紅細胞輸注量、術后24 h引流量少于對照組(P<0.01)。見表2。

表2 2組多支冠狀動脈病變圍術期情況

2.2心肌損傷標志物 2組術后3 d血清CK-MB、cTnI、NT-proBNP水平均較術前升高,但研究組低于對照組(P<0.05,P<0.01)。見表3。

表3 2組多支冠狀動脈病變手術前后心肌損傷標志物水平比較

2.3血清ApoB、ApoA1及ApoB/ApoA1比值 術前、術后3 d,2組血清ApoB、ApoA1及ApoB/ApoA1比值比較差異無統計學意義(P>0.05);術后3 d,2組血清ApoB、ApoB/ApoA1比值均較術前降低,ApoA1較術前升高(P<0.05)。見表4。

表4 2組多支冠狀動脈病變手術前后血清ApoB、ApoA1及ApoB/ApoA1比值比較

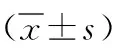

2.4心功能 2組術前、術后3個月NYHA分級比較差異無統計學意義(P>0.05);2組術后3個月NYHA分級優于術前(P<0.05)。見表5。

表5 2組多支冠狀動脈病變手術前后心功能比較[例(%)]

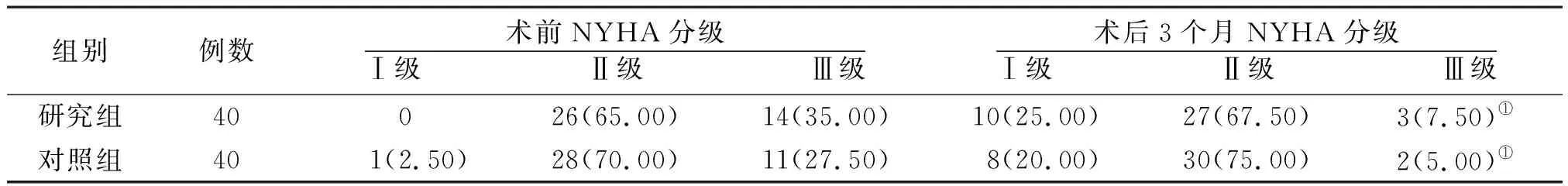

2.5MACCE發生率 術后隨訪1年,研究組失訪1例,對照組失訪2例。2組MACCE發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表6。

表6 2組多支冠狀動脈病變術后MACCE發生情況[例(%)]

3 討論

由于LIMA易獲取,且將其作為LAD血管旁路移植材料能獲得長期的良好通暢性,因此LIMA-LAD旁路移植仍是目前治療多支冠狀動脈病變的主要術式[10]。OPCAB治療多支冠狀動脈病變可獲得較高的LIMA-LAD血管橋通暢性,但也存在手術創傷大、并發癥多、術后恢復慢等缺點[11-12]。

研究顯示,分站式雜交手術充分結合MIDCAB與PCI的優勢,可于微創手術下行LIMA-LAD旁路移植,能獲得與OPCAB相當的近、中期療效[13]。但國內外關于分站式雜交手術中MIDCAB與PCI的先后順序一直存在爭議,主流觀點認為MIDCAB在前,PCI在后,其原因在于先行MIDCAB能恢復左前降支血流,為后續PCI治療提供有利條件,且PCI治療時能對旁路移植血管通暢性進行觀察,以確保治療效果;且該觀點認為先行PCI可能因抗凝不當增加MIDCAB出血或支架內血栓風險[14-15]。然而,國內多支冠狀動脈病變的實際診療順序是患者先于心內科導管室行冠狀動脈造影,明確病變情況后通常先行PCI治療,然后再轉到心臟外科行MIDCAB治療,可避免行二次造影。此外,先行PCI,如果PCI治療失敗,可通過后續的MIDCAB給予補救,能避免二次行MIDCAB的風險[16]。因此,本研究采用先PCI后MIDCAB的分站式雜交手術治療多支冠狀動脈病變患者,并與OPCAB進行比較,結果顯示,分站式雜交手術能明顯縮短手術時間,減輕手術創傷,減少輸血量及術后引流量,促進患者康復,與國內相關研究[17]結果基本一致,說明分站式雜交手術在減輕手術創傷、促進患者術后康復方面具有明顯優勢。這是因為分站式雜交手術于左前外側做小切口,與OPCAB的正中開胸切口比較能明顯減輕手術創傷,從而減少術中出血及輸血量,促進術后康復。

本研究還發現,分站式雜交手術與OPCAB均能明顯降低多支冠狀動脈病變患者術后血清ApoB水平及ApoB/ApoA1比值,升高血清ApoA1水平,降低患者NYHA分級。其中ApoB被證實能促進炎性細胞浸潤,增加動脈斑塊不穩定性,促進冠狀動脈病變進展;ApoA1則具有抑制炎癥反應、抗血小板聚集等作用,有利于保護冠狀動脈[18]。王宏宇等[19]研究指出,高ApoB/ApoA1比值患者冠狀動脈多支病變、冠狀動脈斑塊破裂和冠狀動脈血栓形成的發生風險更高。由此可見,分站式雜交手術與OPCAB治療多支冠狀動脈病變均能明顯改善血清ApoB、ApoA1表達水平,促進ApoB/ApoA1恢復正常,有效改善患者心功能,且臨床效果相當。本研究還發現,2組術后血清CK-MB、cTnI、NT-proBNP水平均較術前升高,但研究組低于對照組,提示分站式雜交手術在下調術后血清各指標水平方面具有一定優勢。CK-MB、cTnI、NT-proBNP均為反映心肌損傷的標志物,其血清水平與心肌損傷程度呈正相關[20-21]。說明手術操作不可避免會造成心肌損傷,但分站式雜交手術能減輕心肌損傷,其原因可能在于分站式雜交手術先行PCI,能恢復部分冠狀動脈血流,后行MIDCAB能在此基礎上充分恢復冠狀動脈血流,這種序貫方法能減輕心肌缺血再灌注損傷,從而下調心肌損傷標志物水平[22]。

本研究結果中,2組圍術期嚴重并發癥、隨訪期間MACCE發生率比較差異無統計學意義,但分站式雜交手術圍術期、術后隨訪期間均無腦卒中病例,而OPCAB圍術期、術后隨訪期間各出現1例腦卒中病例,提示分站式雜交手術在避免腦卒中發生方面優于OPCAB。考慮原因為OPCAB術中需采用側壁鉗對升主動脈進行鉗夾,一定程度上增加腦卒中發生風險,而分站式雜交手術無須觸碰升主動脈,可避免腦卒中發生。提示分站式雜交手術的安全性相對較好,但本研究樣本量較少、隨訪時間較短,研究結果可能存在一定誤差,分站式雜交手術是否能提高手術安全性仍需通過大樣本研究進一步驗證。

綜上,分站式雜交手術具有創傷小、術后恢復快等優勢,且能減輕心肌損傷,其治療多支冠狀動脈病變的效果與OPCAB相近,均能明顯改善患者心功能。