可持續素養框架設計與人才培養策略研究

李如意 鐘周 曹越

摘? ?要:培養具有可持續素養的創新人才是建設生態文明、實現可持續發展的根本保障,這是我國教育現代化的一項新目標,也是全球《2030年可持續發展議程》中的重要目標之一。基于2008—2022年國內外發表的相關學術文獻,本研究系統梳理可持續素養概念的中外來源、內涵結構及發展規律,進而為可持續發展素養提出一項新的工作定義和一套四項維度、三級水平的概念框架,并從學習者視角提出可持續素養由認知、聯結到自主的三階段發展過程,以此促進可持續素養培養項目的開發與評估。文章從創新教學模式和方法、加強教育政策制定與促進教育國際合作的角度提出我國加強可持續素養培養的政策建議。

關鍵詞:可持續素養;素養框架;可持續發展教育;可持續發展目標;生態文明

中圖分類號:G531.3? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?DOI: 10.3969/j.issn.1672-3937.2023.03.06

培養可持續素養(sustainability competence)是構建人類命運共同體的應有之義,是聯結人類命運共同體理念與全球可持續發展理念的一項關鍵概念。可持續性意指時間上的延續與空間上的延展,由此構成跨越時空的聯結與高質量發展。從我國視角看,中國式現代化致力于構建人與自然和諧共生的人類命運共同體。黨的二十大報告[1]強調,我國應“堅持可持續發展……堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展之路,實現中華民族永續發展”。 生態文明建設所依賴的全民可持續素養,既包含保護自然環境、傳承中華生態文明與促進中國與世界各國交流互鑒生態文明的使命,也包含基于綠色創新發展共創共享人類未來福祉的責任。從全球視角看,可持續素養培養是當今全球社會共同承諾的一項關鍵性可持續發展目標(Sustainable Development Goals, SDG)。聯合國《2030年可持續發展議程》提出2030年在全球實現全民優質教育的目標,并通過子目標SDG 4.7提出培養全民可持續素養的目標,即“到2030年,確保所有進行學習的人都掌握可持續發展所需的知識和技能”。一方面,這項目標標示全球社會對可持續素養的鄭重承諾,突顯該理念的必要性、重要性和急迫性。這一理念不僅自成目標,也構成支持實現其他SDG的必由之路。另一方面,我們仍需明辨可持續素養的內涵和外延以落實于教育實踐。這意味著鼓勵多樣化、動態性地理解這一理念,同時又要求同存異地促進全球對此概念達成更多共識,以推動可持續素養培養的全球開放合作、共創共享。

本研究使用文獻計量分析與文本手工分析相結合的方法,探索有關可持續素養培養的研究重點和熱點,并嘗試提出一套可持續素養培養框架,并且從跨學科教育實施、教學方法創新、教育政策制定與國際教育合作的角度提出高校加強可持續素養培養的政策建議。

一、有關可持續素養的

國內外研究文獻分析

本研究繪制了近15年國內外有關可持續素養研究的知識圖譜。由此發現,本研究所討論的“可持續素養”在我國仍屬新興理念,并在特定領域形成了一定研究積累,而在國外已有更為多樣領域中的較多研究積累,并對教育政策和實踐產生實質性影響。此外,盡管沒有專門使用“可持續素養”這一特定詞語,國內一些研究實際也討論了這一詞語所關聯的人才素養理念。由此,這類現象構成了在可持續發展教育主題下促進中外互通有無、互學互鑒的一項重要議題。

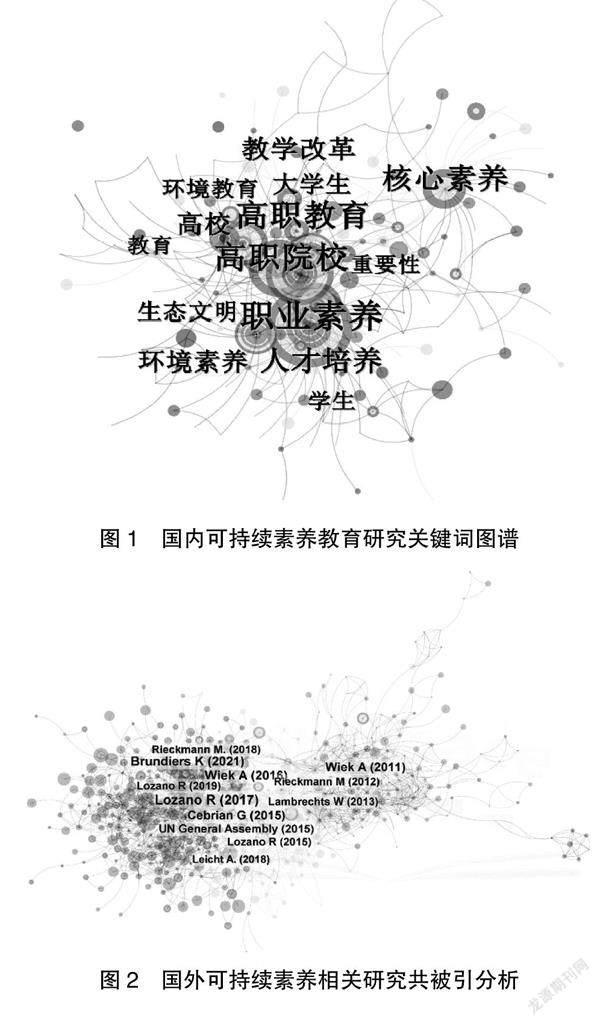

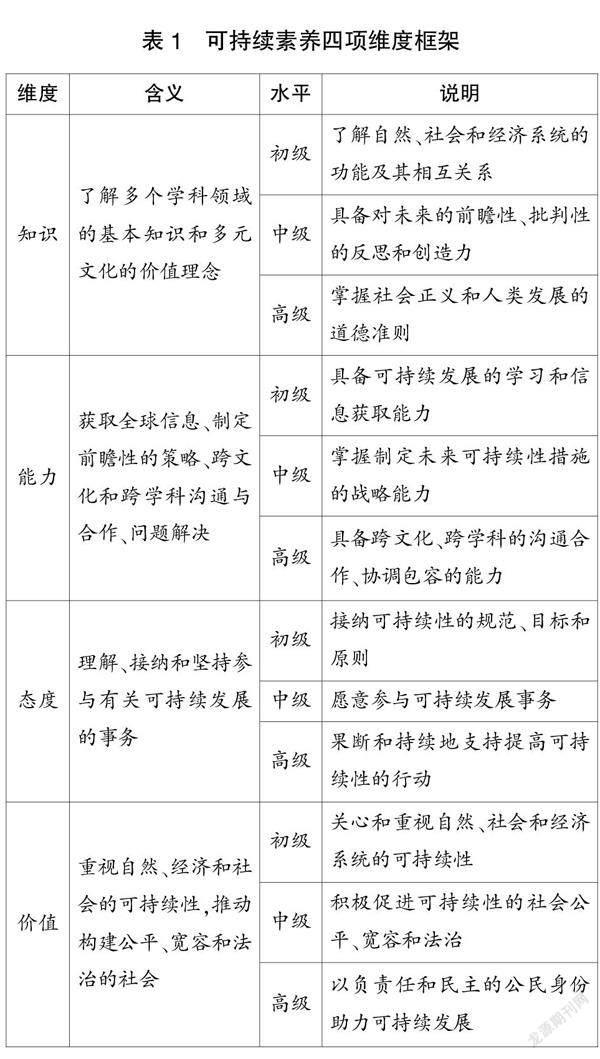

具體而言,本研究以“(可持續+可持續發展)AND(素養+素養)AND 教育”為主題詞,在中國知網(CNKI)期刊數據庫中檢索獲得2008—2022年1070篇文獻。據此繪制的中文文獻關鍵詞共現圖①顯示(見圖1),“可持續素養”一詞主要關聯了對高職教育和高職院校人才培養模式可持續性的研究,同時也關聯有關環境素養、職業素養、核心素養以及環境教育、生態文明等關鍵詞的研究。以同樣方式檢索Web of Science核心集中的論文型文獻,共得到3044篇文獻。據此繪制的英文文獻共被引圖譜②顯示(見圖2),研究成果豐富多樣,大部分文獻的集中分布和多元關聯顯示該領域具有活躍的發展狀態,已經形成了密切互動、相互影響的跨領域、跨學科學者群。其中的高影響力學者是洛薩諾(Lozano)、威克(Wiek)和里茨克曼(Rieckmann)等人,他們的研究文獻數量多、被引量大,代表該領域的主要發現和發展方向。

在國際學術界,有關可持續素養的研究主要包括理念闡發和測評工具開發兩種研究進路。一是理念闡發型研究主要聚焦可持續素養概念的形成與發展,主要研究問題是“什么是可持續素養”及“可持續素養的核心是什么”。這類研究通過基于經驗的學習框架探討學生如何開始發展系統思維、規范和協作的可持續素養,并總結了可持續素養的關鍵要素。例如,洛薩諾等[2]分析12種教學方法對可持續素養培養的影響,并總結文獻中常出現的可持續素養的關鍵能力,包括:系統思考,跨學科工作,預測性思維,正義、責任和道德,批判性思維和分析,人際關系和協作,移情和改變觀點,溝通和使用媒體,戰略行動,個人參與,評估,以及對模糊性和不確定性的容忍。又如,威克等[3]編制可持續發展的關鍵能力清單,并將其歸類為以下幾類:系統思維能力、前瞻性能力、規范性能力、戰略性能力和人際能力。再如,里茨克曼[4]通過專家咨詢方法確定12種實現可持續發展所需的關鍵能力:系統思考和處理復雜性、前瞻性思維、批判性思維、公平行事、多元群體中的合作、參與、同理心和改變視角、跨學科視角、溝通和媒體使用、計劃和實現創新項目、評估以及容忍模糊和挫折。

二是在理念剖析的基礎上,一些學者提出可持續素養及其子素養的測評框架,主要研究問題是“學生在哪些可持續素養方面達到了何種水平”。例如,華特納(Waltner)等[5]將可持續素養分解為認知、情感—動機和行為相關的三維框架,通過課程考核、環境素養量表和生態行為量表評估1622名9~16歲學生的可持續素養水平。桑切斯—卡拉塞多(Sánchez-Carracedo)等[6]提出一個可持續發展矩陣工具,按照經濟、環境和社會維度分類說明學生遇到的學習問題,幫助學生探討可持續發展項目,并且幫助教師評估將可持續發展納入課程的具體情況。穆爾加—梅諾約(Murga-Menoyo)等[7]也提出一種可持續發展素養矩陣,內容包括環境質量以及關鍵能力的成就指標和績效水平,由此將可持續素養分為系統思考、批判性思考、預期思考、道德承諾、社會能力五個部分和三個能力水平等級。

整體而言,現有研究主要關注微觀層面的學生可持續素養研究,重點在于概念辨析和結構說明視角的理念闡發,并通過開發素養矩陣型評價工具來評估可持續素養的培養效果。大部分研究從靜態視角提出可持續素養的概念框架,尚未充分關注可持續素養的生成機制和發展過程。當然,仍有少數研究探討可持續素養的動態特征。

威克等[8]系統分析美國亞利桑那州立大學為本科生和研究生提供的可持續素養教學項目。該項目第一年的主題是“引入世界”,學生在教室里學習,與世界的互動是單向的,獲得的是單一時間的信息;第二年的主題是“訪問世界”,學生在現實社會中學習,與世界雙向互動、獲取信息、習得能力;第三年的主題是“模擬世界”,找到教室里知識學習和現實社會間的橋梁,通過引入自己的思考,運用可持續的方法對世界有更深的理解,掌握世界的基本規律;第四年的主題是“參與世界”,從跨學科的角度,共同學習和合作,參與到世界和社會的進程中,承擔社會責任并自主導向學習以助力實現可持續發展。由此可見,該項目在教育創新行動中實現了對可持續素養的概念解析、培養路徑搭建和可視化的成效產出。薩馬利斯托(Sammalisto)等[9]從習得過程的視角解釋可持續素養的發展機制,即素養需要在塑造思維方式、價值觀和態度并落實為行動的過程中形成。具體而言,知識學習使學生了解信息、掌握方法,進而在思維方式、價值觀和態度上支持可持續發展,逐漸生成具有系統性、預期性和批判性特征的理念和行動,由此個體和群體才能推動社會整體的可持續發展。

上述研究案例展示系統性、發展性的素養理念,倡導可持續素養的各項要素不是獨立和靜態的,而是相互依賴、相輔相成,具有總體大于部分之和的特征。由此,有關可持續素養的研究既探討素養理念和素養培養的一般性原理,也探討人的學習與成長視角下個體的思維和行動與外部世界中的人、物、信息之間的互動關系。特別值得關注的是,這種互動關系具有人的自主建構性和循序漸進的階段發展性特征。

二、可持續素養概念框架建模

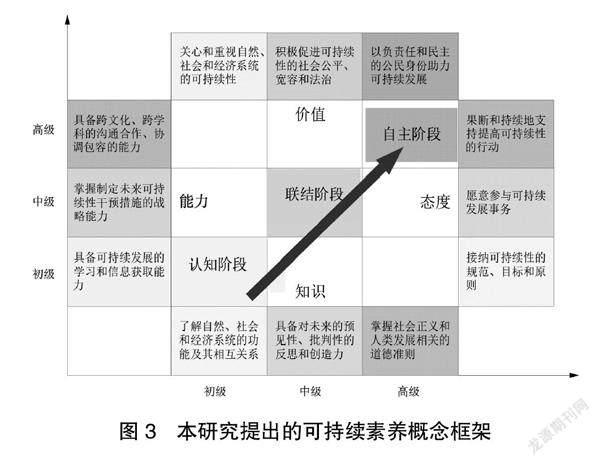

綜合國內外研究成果,本研究提出“可持續素養”的工作性定義,即在動態學習和培養過程中,習得知識、掌握技能和采取行動,以推動自然、社會和經濟的可持續發展的能力。據此定義,本研究將可持續素養的子項內容分為知識、能力、態度、價值四個維度,并將素養的習得水平分為初、中、高三個級別(見表1)。本節依次討論四個維度素養的具體內容,內容來自系統分析和提煉高影響力學術文獻的研究成果。這種四維設置使用了國際上關于素養概念的通用結構。例如,《經濟合作與發展組織學習指南2030》[10][11]提出,素養的概念不僅僅意味著知識和技能的習得,而是涉及到知識、能力、態度和價值的調動以及滿足復雜的需求。聯合國教科文組織在《教育促進可持續發展全球行動方案》[12]中提出,要通過可持續發展教育使每個人都能獲得塑造可持續未來所需的知識、能力、態度和價值。此外,本研究提出的三級素養水平設置是開放性的理論探索,既能避免兩分法帶來的刻意對比,也能支持在未來基于豐富實證細化拓展出更多層級的水平標準。

(一)可持續素養框架的四項維度

1.知識維度

掌握與可持續發展相關的知識是培養可持續素養的基礎。可持續發展注重統籌兼顧環境、經濟、社會和文化等方面的協調發展[13],與之相關的知識涉及多個學科領域。里茨克曼[14]提到,對地球現狀的了解、對生命的親和力是核心的可持續子類素養。塞布瑞安(Cebrian)等[15]將可持續素養分為知識獲取、實踐技能和行動落實三個方面,將了解自然、社會和經濟系統如何運作以及如何相互關聯設置為基礎性素養,而將了解可持續性的道德原則設置為高級素養。鄭(Cheng)[16]基于文獻研究和學生訪談提出,創造性系統思維和對未來的前瞻性思維是可持續素養的習得成果。羅爾達(Roorda)[17]基于綜述研究提出,具備可持續素養的人才應有前瞻性、系統性思維。斯卡拉布利諾(Scalabrino)[18]和勞斯(Leicht)等[19]分別總結學者們關于可持續素養的清單研究,識別的共性要素包括系統性、批判性、前瞻性等思維模式。布倫迪爾等[20]通過專家咨詢修訂威克等[21]提出的可持續發展素養框架,提出包含系統思維、前景思維等要素的新框架。德哈恩(De Haan)[22]基于在德國學校中試點開發的教育項目實踐設計與反思,將可持續素養闡發為“未來塑造素養”(德文Gestaltungskompetenz,英文shaping competence),意指實現經濟、生態和社會可持續發展的行動力和問題解決能力,關鍵素養包括跨學科能力、前瞻性能力、國際化和跨文化能力、社會參與能力、規劃與實施能力、同情與團結、激勵自我與他人以及對個體和文化模式的反思,素養培養的主要方式是跨學科學習、參與性學習以及具有體驗性、合作探究性、自我挑戰性等創新模式的學習。此外,在2022年的最新研究成果中,比安奇(Bianchi)等[23]提出歐洲可持續素養框架“GreenComp”,尤其突出了系統性、批判性、前瞻性的思維、捍衛公平正義的價值導向、合作能力以及數字素養。

2.能力維度

能力維度關注在行動中展現出的信息處理、人際交往以及決策和問題解決能力。這些能力匯總成為個體主動參與社會的行動力,并與社會責任感緊密關聯。能力維度突顯可持續素養學以致用、用以促學的實踐性特征,由此強調培養需要“做中學”的體驗性學習,展現了有關可持續發展的教育性質注重塑造行為模式、生活方式乃至社會風氣與文化性格。在能力視角的可持續素養研究中,很多素養識別不來自于理論闡釋,而來自于實證分析和對生活實踐的反思性觀察。例如,羅爾達(Roorda)[24]強調培養個體參與社會的能力,賦能個體為了實現社會可持續發展而不斷學習進取,從而有能力獲得和使用多個領域的信息和知識,不斷提高自身專業水平。德姆西(Demssie)等[25]提出,個體需要參與社會治理,在互動合作中構想和落實相關行動,推動社會變化或變革,轉向具有可持續性的發展模式。個體需要與時俱進,及時學習可持續發展相關的知識,特別是有效獲取和利用有關社會環境問題的信息,從而靈活應對可持續發展的重重挑戰。塞布瑞安[26]提出,高水平的可持續素養表現為在充分考慮環境、經濟、社會、文化和教育影響下做出的決策,并訴諸有關具體行動的規劃和實施。斯卡拉布利諾[27]主要從自他關系視角討論可持續素養,關注跨文化理解和合作、積極傾聽和溝通、多學科團隊工作等技能,強調對他人需求、觀點和行動的理解和尊重以及團體中的沖突解決能力。布倫迪爾(Brundiers)等[28]提出解決問題、制定戰略以及人際溝通和協調能力。博爾戈諾維(Borgonovi)等[29]重點探討了可持續素養中的合作解決問題能力,特別是其中的團隊溝通和集體決策能力。此外,穆爾加—梅諾約[30]和鄭[31]分別提出,以解決問題為導向的可持續發展行動方案有賴于充分發揮批判性思維能力和創造力。

3.態度維度

對可持續發展及其相關事務抱有正確的態度是可持續素養不可或缺的培養目標。例如,宿萊曼斯(Ceulemans)等[32]、德姆西[33]和塞布瑞安等[34]均提出,可持續素養的態度表現為理解、接納、堅守和應用可持續發展的規范、目標、價值和原則。對于采取干預行動來扭轉不可持續的發展模式,德姆西[35]強調果斷與勇氣,洛薩諾等[36]和塞布瑞安等[37]強調服務社會、知行合一的意愿以及攻堅克難、始終如一的堅定意志。斯卡拉布利諾[38]認為系統性思維所具備的全局觀也是一種態度,這意味著不僅有能力而且有意愿從全局視角探究可持續性和不可持續性問題在社會、經濟、環境、文化等諸多方面的復雜關系。比安奇等[39]強調建立良好的歷史觀并洞察歷史經驗,以支撐在現在和未來服務可持續發展的意愿。

4.價值維度

可持續素養中的價值維度與公民道德關聯密切,意指人們對待生命、他人世界的觀念和取向,主要包含捍衛社會公正公平的人際視角與追求個人自我完善和自我實現的個體視角。例如,德姆西[40]提出,具備可持續素養的人是真正關心社會和環境的人,遵紀守法、寬以待人、捍衛公平公正,促進全納性地滿足不同群體和子孫后代的多元需求。斯卡拉布利諾[41]在威克[42]研究基礎上提出了價值思維理念,倡導地球健康、世界和平、社會公共利益與團結合作。洛薩諾等[43]強調責任和道德是可持續素養的核心要素,要求學生學會使用公平、個人倫理和職業倫理、生態完整性和可持續性等理念。德哈恩[44]從和諧人際關系的視角強調同理心、同情心和團結精神,倡導激勵人們為捍衛公平和道德而共擔責任、共同努力。塞布瑞安等[45]強調責任、民主與主動參與等公民意識。羅爾達[46]強調應對復雜不確定性的從容與寬容。比安奇等[47]從自我關系的視角提出了“為可持續性而行動“的子類素養,強調學生對自身的可持續發展潛力抱有信心,并以積極有為的方式改善社區和地球的前景。斯卡拉布利諾[48]強調提升自我意識,使學生能夠反思自身在當地社區、國家和全球社會中的作用,促進學生能在自我意識、自我調節和自我賦權中成長,主動進行意義創造,體驗到平和、同情、熱愛、尊重與歸屬,從而成長為一個推動可持續發展的變革者。整體而言,可持續素養培養是一種有關“何以為人”的價值塑造過程,目標是實現完美人格和理想人生的價值追求。

(二)可持續素養概念框架構建

根據安德森(Anderson)的心智技能形成理論[49],本研究將可持續素養的習得過程分為認知(cognition)、聯結(association)和自主(autonomy)三個階段(見圖3),分別對應可持續素養在知識、能力、態度和價值四個維度上從初級到中級再到高級的循序漸進性提升路徑。第一,認知階段對應可持續素養的初級階段。安德森[50]提出,認知階段旨在“了解問題的起始狀態、要達到的目標狀態以及從起始狀態到目標狀態所需要的步驟,從而形成最初的問題表征”。學生在認知階段初識可持續發展理念,了解自然、社會和經濟系統的功能和相互關系,具備基礎的學習和獲取可持續發展信息的技能,接納可持續性的規范、目標和原則,同時關心和重視自然、社會和經濟系統的可持續性。第二,在聯結階段,學生能夠利用切實可行的方法解決有關可持續發展相關的問題,具備對未來的前瞻性、批判性的反思和創造力,掌握制定未來可持續性干預措施的戰略能力,有意愿參與可持續發展事務,并且積極促進社會公平、寬容和法治。第三,在自主階段,學生不斷加強“加工和協調”本領,能夠掌握社會正義和人類發展相關的道德準則,具備跨文化、跨學科的溝通合作、協調包容的能力,果斷和持續地支持提高可持續性的行動,自主和負責地采取行動深入探索和實踐可持續發展相關事務。

三、可持續發展教育視域下

可持續素養培養策略

進入21世紀以來,我國制定一系列與可持續發展相關的教育政策,對可持續素養的培養起到促進作用。2003年,國家發展和改革委員會會與科技部、外交部、教育部、民政部等有關部門制定的《中國21世紀初可持續發展行動綱要》[51]明確指出,要發展基于可持續發展與科教興國戰略的教育,持續加強科技創新。2010年,國家中長期教育改革和發展規劃綱要工作小組辦公室印發《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》[52],指出要將全面發展作為教育改革的戰略主題,加大對可持續發展教育的重視程度。此外,推進重大項目的實施,要“圍繞教育改革發展戰略目標,著眼于促進教育公平,提高教育質量,增強可持續發展能力”。2016年,國務院印發《中國落實2030年可持續發展議程創新示范區建設方案》[53],其基本原則之一是創新理念要“瞄準未來15年全球在減貧、健康、教育、環保等方面的發展目標,以可持續發展理念為引領,以創新為第一動力,促進經濟社會協調發展”。整體而言,盡管我國頒布了相應政策,但可持續發展教育只是這些政策中的部分內容,尚未形成整體性、一致性、系統性與具體化的戰略規劃與行動計劃[54][55]。我國應針對性地制定可持續發展教育的政策和規范,“從娃娃抓起”,全面提升全民的可持續素養培養。為此,本研究提出如下三項政策建議。

(一)創新教學模式和方法

可持續發展教育的核心教學模式是以學習者為中心、以行動為導向的變革式學習[56]。這類模式旨在引導和支持學生成為自主學習者,教師則從傳授者變為學生主動學習的推動者。這類模式體現了大衛·庫伯提出的體驗性學習模式,主要包括擁有具體經驗、觀察和反思、形成抽象概念并概括、在新的情景中主動應用四個環節的迭代發展。在這類模式中,教育者需要為學生提供適宜的學習環境,以實現基于問題的學習、行動學習、服務學習,幫助學生在實踐中取得突破性的學習成果。值得特別關注的是變革性學習理念。變革是可持續發展的一項關鍵特征,因為可持續發展意味著范式轉變,要求社會和經濟采取新的發展模式。變革性學習關注意識的轉變,旨在引導學生轉變他們對于世界的觀點和看法,重新塑造對世界的理解。變革性的教學方法高度重視學習的過程,倡導學習的批判性、建構性、創造性和靈活性,營造合作探究的學習環境,鼓勵學習者自主獲取知識和積極行動,鼓勵學習者從錯誤中學習和向他人學習,并且主動創造價值和意義[57]。僅依靠設置環境、經濟、社會和文化等內容的被動學習不足以培養學生的可持續素養,需要實施整體性、自主性、互動性和變革性的教學方法。

(二)加強教育政策制定

近年來,很多國家專門制定可持續發展教育政策。例如,德國2017年發布《可持續發展教育國家行動計劃》[58],提出將可持續發展作為整個教育系統跨領域的責任、將可持續發展納入課程和教學大綱、納入對教育工作者的培訓、保障可持續發展教育的質量和改變學習環境。愛爾蘭于2022年發布《2030國家可持續發展教育戰略》[59],提出可持續發展教育實施的五項要點是推進政策、改變學習環境、培養教育工作者的能力、賦予青年權利并動員他們、加快地方相關教育政策的制定。該戰略將可持續性和包容性的能力培養作為教育的核心,通過政策保障教育和教學的順利實施。英國于2022年頒布《可持續發展與氣候變化教育戰略》[60],提出培養學生可持續技能培養的重要性和急迫性,承諾為不斷變化的世界提供卓越的教育和技能,推動凈零排放的實現,抵御氣候變化和為后代創造更好的環境。

(三)促進教育國際合作

可持續發展的教育國際合作決定教育的質量及其發展進程,對可持續素養的培養產生深遠影響。目前,我國始終堅持“以開發促改革、促發展”,全面提升教育的現代化、國際化水平,努力在世界范圍內建立影響力高、競爭力強的教育體系[61]。開放的教育體系有助于加深學生對世界經濟、社會、環境和文化的理解,培養跨文化溝通與交流的技能,使學生具有全球視野,參與國際可持續發展事務,提升可持續素養。《中國教育現代化2035》[62]也提到國際合作的重要性,提到要“在國際合作中創造新機遇,必須辦出更高水平、更為開放的教育,加強教育和人文交流,促進民心相通和文明交流互鑒,為創造人類美好未來作出更大貢獻”。國際合作為可持續素養的培養提供了互利共贏的資源共享平臺。發達國家有較好的機構基礎和國家支持,積累了豐富的可持續素養教育經驗,對發展中國家具有較大的可借鑒性[63]。圍繞聯合國可持續發展目標,各國政府、社會組織和高校應加強教育教學交流合作,使學生成為包容性和可持續性社會、環境、經濟和文化的未來創造者,承擔全球社會責任。

注釋:

①關鍵詞共現圖中,節點大小與文獻中的關鍵詞出現頻率成正比。

②文獻共被引圖中,文獻被引量越多,節點越大,反之越小。節點間的連線表明文獻之間的引用關系。

參考文獻:

[1]中華人民共和國中央人民政府.習近平:高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-01-12].http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[2][36][43]LOZANO R, MERRILL M Y, SAMMALISTO K, et al. Connecting competences and pedagogical approaches for sustainable development in higher education: a literature review and framework proposal[J]. Sustainability, 2017, 9(10): 1889.

[3][21][42]WIEK A, WITHYCOMBE L, REDMAN C L. Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development[J]. Sustainability science, 2011, 6(2): 203-18.

[4]RIECKMANN M. Future-oriented higher education: which key competencies should be fostered through university teaching and learning? [J]. Futures, 2012, 44(2): 127-35.

[5]WALTNER E-M, RIESS W, MISCHO C. Development and validation of an instrument for measuring student sustainability competencies[J]. Sustainability, 2019, 11(6): 1717.

[6]S?魣NCHEZ-CARRACEDO F, L?魷PEZ D, MART?魱N C, et al. The sustainability matrix: a tool for integrating and assessing sustainability in the bachelor and master theses of engineering degrees[J]. Sustainability, 2020, 12(14): 5755.

[7][30]MURGA-MENOYO M ?魣, NOVO M. Sustainability competence training: a strategy for improving employability in sustainable societies[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2014(139): 527-35.

[8]WIEK A, XIONG A, BRUNDIERS K, et al. Integrating problem-and project-based learning into sustainability programs: a case study on the School of Sustainability at Arizona State University[J]. International journal of sustainability in higher education, 2014, 15(4): 431-449.

[9]SAMMALISTO K, SUNDSTR?魻M A, HOLM T. Implementation of sustainability in universities as perceived by faculty and staff-a model from a Swedish university[J]. Journal of cleaner production, 2015(106): 45-54.

[10]OECD. OECD future of education and skills 2030 conceptual learning framework: attitudes and values for 2030[EB/OL].(2019-08-01)[2023-01-12].https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/attitudes-and-values/Attitudes_and_Values_for_2030_concept_ note.pdf.

[11]OECD.OECD future of education and skills 2030 conceptual learning framework: core foundations for 2030[EB/OL].(2019)[2023-01-12].https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/core-foundations/Core_ Foundations_for_2030_concept_note.pdf.

[12]UNESCO. Global action programme on Education for Sustainable Development information folder[EB/OL]. (2018)[2023-01-12]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246270.

[13]NURSE K. Culture as the fourth pillar of sustainable development[J]. Small states: economic review and basic statistics, 2006(11): 28-40.

[14]RIECKMANN M. Learning to transform the world: key competencies in Education for Sustainable Development[J]. Issues and trends in education for sustainable development, 2018(39): 39-59.

[15][26][34][37][45]CEBRIAN G, PASCUAL D, MORALEDA A. Perception of sustainability competencies amongst Spanish preservice secondary school teachers [J]. International journal of sustainability in higher education, 2019, 20(7): 1171-90.

[16][31]CHENG V M Y. Developing individual creativity for environmental sustainability: using an everyday theme in higher education[J]. Thinking skills and creativity, 2019(33): 100567.

[17][24][46]ROORDA N. Sailing on the winds of change: The Odyssey to sustainability of the universities of applied sciences in the Netherlands[M]. Universitaire pers Maastricht, 2010: 32-213.

[18] [27] [38] [41] [48]SCALABRINO C. European sustainability competence framework background document[R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022: 7-60.

[19]LEICHT A, HEISS J, BYUN W J. Issues and trends in education for sustainable development[M]. UNESCO publishing, 2018: 39-61.

[20][28]BRUNDIERS K, BARTH M, CEBRI?魣N G, et al. Key competencies in sustainability in higher education—toward an agreed-upon reference framework[J]. Sustainability science, 2021, 16(1): 13-29.

[22][44]HAAN G. The BLK ‘21’ programme in Germany: a ‘Gestaltungskompetenz’-based model for education for sustainable development[J]. Environmental education research, 2006, 12(1): 19-32.

[23][39][47]BIANCHI G, PISIOTIS U, CABRERA G M. GreenComp The European sustainability competence framework[R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022: 17-36.

[25][33][35][40]DEMSSIE Y N, WESSELINK R, BIEMANS H J A, et al. Think outside the European box: identifying sustainability competencies for a base of the pyramid context[J]. Journal of cleaner production, 2019(221): 828-38.

[29]BORGONOVI F, BRUSSINO O, SEITZ H, et al.The environmental sustainability competence toolbox[EB/OL].(2022-09-06)[2023-01-12].https://doi.org/10.1787/27991ec0-en.

[32]CEULEMANS G, SEVERIJNS N. Challenges and benefits of student sustainability research projects in view of education for sustainability[J]. International journal of sustainablity in higher education, 2019, 20(3): 482-99.

[49]馮忠良. 教育心理學(第2版)[M]. 北京:人民教育出版社, 2010: 397-402.

[50]ANDERSON J R. Cognitive psychology and its implications[M]. New York: Freeman, 1995: 3-500.

[51]中華人民共和國中央人民政府.中國21世紀初可持續發展行動綱要[EB/OL].(2003-01-14)[2023-01-12].http://www.gov.cn/govweb/gongbao/content/2003/content_62606.htm.

[52]中華人民共和國教育部.國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)[EB/OL].(2010-07-29)[2023-01-12].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201008/t20100802_93704.html.

[53]中華人民共和國中央人民政府.中國落實2030年可持續發展議程創新示范區建設方案[EB/OL].(2016-12-03)[2023-01-12].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/13/content_5147412.htm.

[54]史根東. 可持續發展教育面臨的挑戰和主要任務[J]. 世界教育信息, 2015, 28(5): 22-5.

[55][56]楊尊偉. 面向2030可持續發展教育目標與中國行動策略[J]. 全球教育展望, 2019, 48(6): 12-23.

[57]STERLING S, ORR D. Sustainable education: re-visioning learning and change[M]. Totnes: Green books for the schumacher society totnes, 2001: 14-57.

[58]German Federal Ministry of Education and Research.National action plan on Education for Sustainable Development[EB/OL].(2017)[2023-01-12].https://www.bne-portal.de/bne/shareddocs/downloads/files/bmbf_nap_ bne_en_screen_2.pdf?__blob=publicationFile.

[59]Government of Ireland.2nd national strategy on Education for Sustainable Development-ESD to 2030[EB/OL].(2022-07-29)[2023-01-12].https://www.gov.ie/en/publication/8c8bb-esd-to-2030-second-national-strategy-on-education-for-sustainable-development/.

[60]Government of United Kingdom.Sustainability and climate change: a strategy for the education and children’s services systems[EB/OL].(2022-04-21)[2023-01-12].https://www.gov.uk/government/publications/sustainability-and-climate-change-strategy/sustainability-and-climate-change-a-strategy-for-the-education-and-childrens-services-systems.

[61]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《加強碳達峰碳中和高等教育人才培養體系建設工作方案》的通知[EB/OL].(2022-04-19)[2023-01-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202205/t20220506_625229.html?from=timeline& isappinstalled=0.

[62]中華人民共和國中央人民政府.中國教育現代化2035[EB/OL].(2018-12-08)[2023-01-12].https://hxzyrz.hnnu.edu.cn/_upload/article/files/4e/63/7371e200476784ecb791bb19dd54/098b7518-30b8-4983-83b4-8b4ffc1c933e.pdf.

[63]KUZHANOVA N, KLETS T. Methodological and psychological aspects of education for sustainable development in Russia with regard to international cooperation[EB/OL]. (2017-06-15)[2023-01-02]. http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2559.

An Exploration of Sustainability Competency Framework Design

and Talent Cultivation Strategies

LI Ruyi1? ?ZHONG Zhou2? ?CAO Yue3

(1. School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. Institute of Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. School of Architecture, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Cultivating innovative talents with sustainability competence is indispensable for ecological civilization and sustainable development. It constitutes a new goal for China’s educational modernization, and also a global goal in the 2030 Agenda for Sustainable Development. This study proposes a conceptual framework for sustainability competence(SC) with four dimensions and three levels. The framework is developed based on a systematic review of international and Chinese research literature published between 2008 and 2022. The study adopts the learner-centered approach to model the development of sustainability competence in a three-stage process from cognition,association to autonomy. This new framework and the new model can support the design and evaluation of SC teaching and learning. The study concludes with recommendations for SC development in terms of pedagogical innovation, policy development, and international cooperation in education.

Keywords: Sustainability competence; Competency framework; Education for Sustainable Development; Sustainable Development Goal; Ecological civilization

編輯 王亭亭? ?校對 朱婷婷

作者簡介:李如意,清華大學環境學院博士研究生(北京 100084);鐘周,清華大學教育研究院長聘副教授(北京 100084);曹越,清華大學建筑學院助理教授(北京 100084)

基金項目:教育部教育管理信息中心教育管理與決策研究服務專項2022年度委托課題“致力于可持續發展的教育創新:國際比較研究”(編號:EMIC-YJC-20220022);清華大學-日本東北大學自主科研國際合作專項“為了可持續發展的教育:東亞大學教育創新研究”(2020-2022)(編號:2020Z02TUU)