廣西國有派陽山林場森林結構調整研究

陸蘭鑫,陸衛勇,肖葉群,覃文忠,萬日崇,付 軍,林麗珍,陸滟靈

(廣西國有派陽山林場,廣西 寧明 5325002)

1 引言

研究森林結構特征,并在此基礎上進行合理優化和調整,有助于建立穩定、優質、高效的森林生態系統,實現森林多功能經營[1,2]。森林結構調整是一個復雜的系統[2],目前研究森林結構及優化調整的方法有采用層次分析法[3]、模糊評價法[4]、Weibull分布函數法[5]和機器學習算法[6]等,還未形成完備的體系以

解決這個問題,各種方法都有一定的優勢和局限[3]。本研究運用層次分析法和模糊評價法,充分發揮其簡便、靈活和實用的特征[7],將不易定量的因素定量化[8],為森林資源培育、保護和利用的中長期規劃提供依據。

2 區域概況

派陽山林場于廣西壯族自治區西南部寧明縣境內,東經106°30′~107°34′,北緯21°46′~22°3′。所在區域地貌屬廣西西南部十萬大山-大青山公母山弧形山地,全場林地中海拔在800 m以上的面積占1.7%,海拔500~800 m的占14.7%,海拔300~500 m的占53.7%,海拔300 m以下的占29.9%。屬北熱帶季風氣候區,境內河流均為珠江水系,光、水、熱條件優越。92%的土壤類型為赤紅壤,區域內地帶性植被為季節性雨林,經60年森林采伐-人工造林,現有森林植被中人工林占77%,天然林只占23%。人工植被以馬尾松、桉樹和八角為主,有少量的濕地松、火力楠、米老排、杉木、荷木、肉桂、紅錐等。

3 材料與方法

3.1 森林資源現狀與分析

全場林場國有土地總面積20708.57 hm2,其中林地面積20639.91 hm2,占99.7%;非林地68.66 hm2,占0.3%,活立木總蓄積量243.96萬m3,森林覆蓋率為89.96%,林木綠化率90.42%,林地利用率91.90%(圖1)。

圖1 森林資源現狀與分析

3.2 森林結構綜合評分依據及評價指標體系構建

評價體系參考《國家林業和草原局關于編制“十四五”期間年森林采伐限額工作的通知》《廣西壯族自治區林業局關于加快推進“十四五”期年森林采伐限額編制及森林經營方案修編工作的通知》中關于森林資源培育、保護和利用的要求,結合資料查證和專家實證經驗,構建森林結構綜合評價指標體系。

在初選評價指標基礎上,通過向林學、生態、環境、林業勘探和調查規劃等專家咨詢并收集評判意見,共發放問卷45份,收回有效問卷43份,最終確定森林結構綜合評價體系設置目標層、準則層和因子層3個層次。其中準則層包括資生態效益、經濟效益和社會效益3個要素;因子層包括固碳釋氧、涵養水源、生物多樣性、木材、林產品、林副產品、森林旅游、林草科普、帶動就業等9項指標。指標體系構成見圖2,在此基礎上構建各層次指標判斷矩陣,計算相應權重值,并驗證各層次指標通過一致性檢驗。

圖2 森林結構綜合評價層次分析模型

3.2 模糊評價法構建判斷矩陣

針對所在區域的森林資源狀況和林場經濟特點,根據層次分析法相對重要性專家打分法,通過綜合評價層次分析模型設定專家及森林經營者綜合評定,按照各林種和齡組在 C 層(因子層)的優劣程度賦分,分別賦分“9,8,7,…,1”分數,建立模糊評價判斷矩陣[4,9]。

3.3 森林結構綜合評價計算模型

4 派陽山森林結構綜合評價

4.1 綜合評價體系指標權重分析

森林結構綜合評價體系如表1所示,一致性檢驗結果CR=0.0289,CR值小于0.1評價體系通過一致性檢驗。結果表明3個項目層權重值A生態效益>B經濟效益>C社會效益,固碳釋氧、木材和涵養水源3個因子層指標權重最大,占因子層總權重的62.84%,這與李寧的研究結果類似[4],森林兼具固碳釋氧、涵養水源生態價值和木材儲備的經濟價值,是現階段生態學家和經濟學家研究的熱點之一,對合理經營和保護利用森林資源有著重要的現實意義[10]。

表1 森林結構綜合評價體系

4.2 模糊評價判斷矩陣及綜合評價

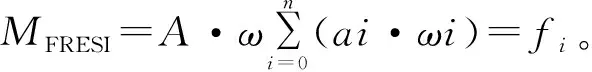

模糊評價判斷矩陣如表2所示,根據森林結構綜合評價計算模型MFRESI公式,計算森林結構fi綜合評價分值。

表2 模糊評價判斷矩陣及綜合評價分值

通過層次分析和模糊綜合評價,防護林、特用林和用材林評價最高,占總數的97.49%。防護林和特用林的固碳釋氧、涵養水源、生物多樣性、森林旅游和林草科普5個因子層指標分值最高,薪炭林各項指標最低;成熟林各項因子層指標最高,其次為中齡林和近熟林。成熟林兼具生態、經濟和社會效益的多項功能,綜合評價數值是幼齡林的2.90倍、中齡林的1.71倍、近熟林的1.26倍,達到過熟林后數值下降了42.5%。

5 結論與建議

5.1 結論

派陽山林場的森林起源以人工林為主,人工林面積占比79.3%;天然林面積占比20.7%,森林結構特征表現為用材林占比63.9%,桉樹面積占比30.9%,馬尾松面積占比23.2%,純林面積占比61.4%,樹種結構、林分結構呈現單一化,生物多樣性不豐富,森林結構簡單,生態系統服務功較弱,這與王前等研究結果一致[11]。林場短周期采伐導致幼齡林和中齡林占比57.5%,成熟林僅占20.3%,林木以中小徑材為主,大徑材培育比例少,經營方式和森林結構不利于維護生物多樣性和森林生態系統健康。短輪伐的持續連栽會導致地力顯著衰退、蓄積量大幅下降、森林蓄積量增長后勁不足、可采森林資源減少等問題,這與唐雅娟研究結果一致[12]。

林場國家級公益林面積5889.21 hm2,水源涵養林、國防林面積占比29.5%,社會責任較大。林場與廣西林科院等科研院校搭建“產學研”平臺,逐步加大科研成果轉化投入力度,在種質資源保護利用、良種選育、高產高效林培育等方面取得了一系列科研成果。通過林業核心技術的推廣示范對帶動林區周邊林農發展起到良好的推動作用。派陽山是全國首批森林經營方案實施示范林場,積極履行FSC?森林聯合認證承諾,不斷推動當地森林經營的可持續發展,為廣西林業經濟發展、生態環境建設及繁榮當地經濟、帶動周邊發展等做出了積極貢獻。

綜上所述,林場森林資源結構不夠合理,森林資源可持續性偏弱,生態系統可持續性中等,經濟可持續性中等,社會可持續性較高。林場林分(喬木林)單位面積平均蓄積量95.8 m3/hm2,根據《2019年中國林業市場分析報告-市場行情監測與發展戰略規劃》中的數據,2017年全國喬木林單位面積蓄積全國數據為89.79 m3/hm2,廣西為56.34 m3/hm2,派陽山林場單位面積平均蓄積量略高于全國平均水平,還沒有達到最優狀態,森林資源培育尚有較大挖潛空間。

5.2 森林結構調整建議

(1)優化結構、科學經營。在客觀全面地分析林分結構特征的基礎上,有針對性地調整樹種結構和齡組結構,優化資源配置,科學規劃森林經營類型和森林經營措施類型,制定相適應的采伐、培育、保護和利用的森林經營措施,滿足與實現戰略森林經營建設目標要求,張博等研究得出同樣結論[13]。

(2)適地適樹、充分發揮林地生產力。根據林場氣候條件、林地立地條件,選擇適宜的造林樹種,滿足森林可持續經營的需要,合理調整樹種結構,改變用材林培育方向,中小徑材適度調整為中大徑材,增加鄉土闊葉樹種規模,擴大針闊混交林比例,最大限度的發揮林地生產潛力,這與魏曉慧等研究結果一致[14]。

(3)生態、社會和經濟三大效益兼顧,堅持最佳效益原則。按照分類經營、多功能森林經營、近自然經營的理念,從傳統的木材利用為主向多功能利用轉變,充分提升森林生產力和森林功能,在提高經濟效益的同時,確保森林資源的總量不斷擴大、質量不斷提高,同時兼顧森林生態、社會效益,既保障國家木材生產安全,又實現森林資源的可持續利用,李寧、惠剛盈和桂子凡等研究得出同樣結論[15~17]。

5.3 展望

森林結構分析探究的目的在于深刻認識森林生態系統的本質,通過優化調整,增加森林結構多樣性和森林資源的可持續利用率,不斷提高森林生態系統服務功能[18]。結構化森林經營技術符合現代森林經營發展方向,是精準提升森林質量的有效途徑,有望成為解決人工林近自然化轉變的有效途徑,其應用簡單化的特點適用于基層林業單位的大范圍應用推廣[16]。未來應將經營措施-森林結構-森林功能三者相結合,建立森林結構-調整優化-森林功能耦合模型,為制定全周期森林經營方案提供理論基礎和數據支撐[19],最終實現增加森林結構多樣性、森林生態系統多樣性的目的[20]。