重慶市創新競爭力發展評價及空間變化研究

黃佳欣,李孝坤

(重慶師范大學 地理與旅游學院,重慶 401331)

1 引言

創新是經濟發展的主要驅動力,走創新發展之路,已經成為我國經濟高質量發展的必要選擇。為推動成渝地區雙城經濟圈建設,激發西部地區新發展活力,肩負起引領我國西部地區經濟騰飛使命,作為成渝地區雙城經濟圈重要組成部分的重慶市,其創新競爭力發展的必要性顯得十分突出。推動成渝地區雙城經濟圈建設全面提速整體成勢,要圍繞建設具有全國影響力的科技創新中心,打造高水平區域協作板塊前進[1]。目前,學者們對創新競爭力的研究大多是對城市競爭力著手進行分析,創新型城市地位日益凸顯,其不僅是建設創新型國家的重要載體,也是國家創新體系建設的關鍵環節[2]。城市競爭力的強弱一定程度上決定著城市的興衰,在當今全球化趨勢下,創新是城市發展的重要要素之一[3],但與綜合競爭力不同的是,城市競爭力強調主要是從質量、效率、功能

上進行衡量[4]。創新型城市存在一系列失衡問題,導致創新能力在地域空間上分布差異顯著,呈現兩極化發展態勢[5]。創新競爭力的提高離不開高水平的經濟實力和完善的創新體系,完善的區域創新體系是創新型國家實力增強的基礎[6]。大部分學者對城市創新競爭力的研究以城市群為重點:呂可文、李曉飛等采用多層次因子分析法對中部六省的區域創新能力進行橫向及縱向對比分析[7];周正柱、張澤安基于2010~2019年長三角城市群創新評價體系,運用時序全局主成分分析法進行時空演變特征分析[8];張利國、冷浪平等運用面板數據,采用空間分析方法和計量模型對長江經濟帶城市創新能力進行研究[9]。重慶因其優越的地理位置,肩負著重擔,而區縣間存有差異的經濟基礎和創新環境,導致整體創新水平失調,各區縣創新競爭力發展不平衡。因此,利用綜合評價體系分析重慶市各區縣創新競爭力發展水平差異,結合地理信息系統研究空間變化情況,對促進區域協同創新發展、為重慶市創新競爭力水平提高提出相關建議。

2 指標體系構建、評價方法及數據來源

2.1 指標體系構建

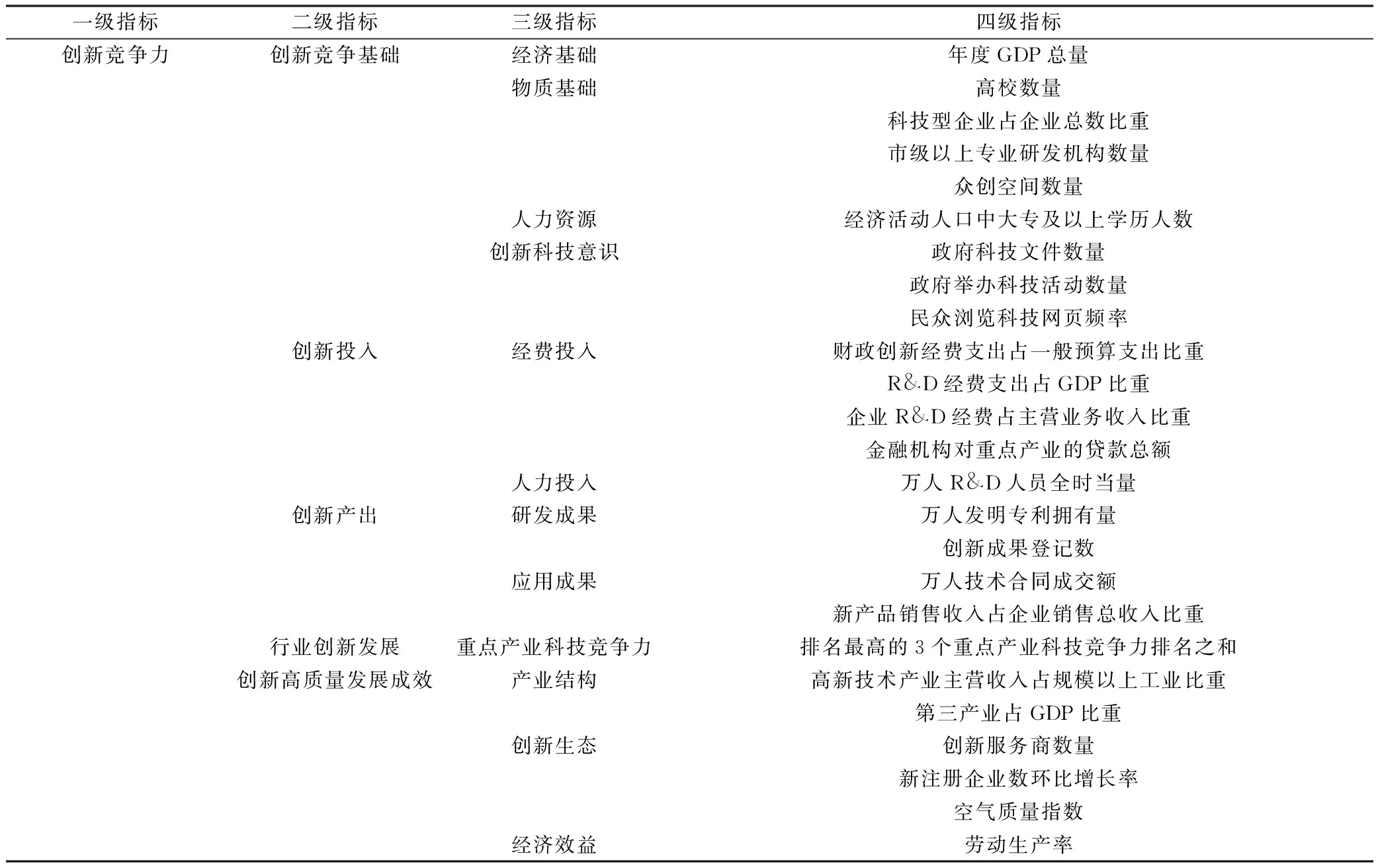

以重慶市各區縣的人口、經濟、資源、社會發展等基本要素為基礎進行分析,同時綜合考慮指標的合理性及數據的可獲得性,依據重慶市在成渝地區雙城經濟圈建設中的發展定位,從創新競爭基礎、創新投入、創新產出、行業創新發展與創新高質量發展成效5個維度25個指標,構建了重慶市創新競爭力評價指標體系,如表1所示。力求設計相對全面的指標體系,較客觀地反映重慶市創新競爭力量發展的水平。

表1 重慶市創新競爭力評價指標體系

2.2 評價方法

本文采用熵值法確定所建立的指標體系中的權重,首先需要對數據進行標準化處理,指標單位的不一致會對指標數據的計算結果產生影響,處理數據以消除影響。

(1)

式(1)中,正項指標得分越高,表明其競爭力越強;逆向指標得分越小,表明其競爭力越強。

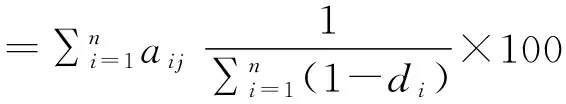

對2015年與2020年重慶市38個區縣的創新競爭力水平進行測算,其計算公式如下:

(2)

式(2)中:Si是創新競爭力綜合得分;aij是創新競爭力指標數據的標準化值;di為創新競爭力指標熵值;wj為創新競爭力指標權重。

2.3 數據來源

本文以2015年與2020年為研究時點,以重慶市38個區縣為研究單元,相關研究數據主要來源于2015~2020年《重慶統計年鑒》《重慶統計公報》《重慶科技統計年鑒》、各區縣相應年份的國民經濟和社會發展統計公報和統計年鑒,部分數據因無法直接獲取,通過計算得出。

3 重慶市創新競爭力評價及空間格局分析

3.1 創新競爭力得分評價

根據前面介紹的評價方法和建立的指標體系,文章利用熵值法確定權重,計算出指標數據的標準化值,再綜合計算對重慶市38個區縣的創新競爭力發展情況,得到創新競爭力綜合得分結果,見表2。

表2 重慶市創新競爭力得分情況

根據得分綜合來看,渝北區是重慶市創新競爭力綜合實力最強的地區,其競爭力綜合得分在2015年和2020年分別以90.16分和90.88分均列于38區縣榜首,并且是唯一得分高于90分的地區。2015年九龍坡區以89.84分排在第2位,但2020年以82.16分降至了第5位。2015年沙坪壩區以82.56分排在第3位,2020年以88.24分上升至第2位。2015年萬州區、銅梁區、南川區、大足區、潼南區、梁平區、黔江區、開州區、墊江縣、石柱縣、酉陽縣、忠縣、奉節縣、武隆區、豐都縣、秀山縣、巫溪縣、彭水縣、云陽縣、城口縣、巫山縣共21個區縣創新競爭力得分低于60分,2020年仍有21個區縣得分低于60分,分別為萬州區、綦江區、合川區、大渡口區、忠縣、墊江縣、南川區、開州區、石柱縣、黔江區、梁平區、云陽縣、巫溪縣、秀山縣、武隆區、奉節縣、豐都縣、酉陽縣、巫山縣、城口縣、彭水縣,可以看出以上區縣的創新競爭力水平仍是處于比較弱的態勢。從研究時點變化來看,2015年平均得分為58.84分,2020年平均得分為61.61分,整體而言,重慶市創新競爭力水平有所提高,競爭實力得到一定程度提升,但增幅不大,平均得分僅增長2.77分。

根據得分極差來看,重慶市各區縣創新競爭力發展失衡,主要表現為,2015年渝北區90.16分為最高得分,城口縣39.28分為最低得分,極差為50.88;2020年最高得分仍為渝北區90.88分,最低分為彭水縣41.17分,極差為49.71。對比兩年的極差變化情況,2020年較2015年極差值減小,但減幅很小,僅1.17。根據分布情況來看,2015年得分前5的地區分別為渝北區、九龍坡區、沙坪壩區、江北區、南岸區,得分均大于80分;得分排名后5位地區分別為巫溪縣、豐都縣、彭水縣、巫山縣、城口縣,得分均不超過42分。2020年得分排名前5的分別為渝北區、沙坪壩區、江北區、北碚區、九龍坡區,得分均在82以上,排名最后5位為豐都縣、酉陽縣、巫山縣、城口縣、彭水縣,得分最高不超過47分。可見各區縣之間的創新競爭力發展顯著不均衡,“一區兩群”(2014年重慶市規劃局提出構建“一區兩群”城鎮空間格局。即由都市功能核心區、都市功能拓展區和城市發展新區構成大都市區;由渝東北生態涵養發展區11個區縣的城鎮,構成以萬州為中心城市的渝東北城鎮群;由渝東南生態保護發展區6個區縣的城鎮,構成以黔江為中心城市的渝東南城鎮群。)協同發展成效不佳,創新發展資源仍集中在中心城區,兩群地區創新競爭力提升不顯著。

3.2 創新競爭力空間變化分析

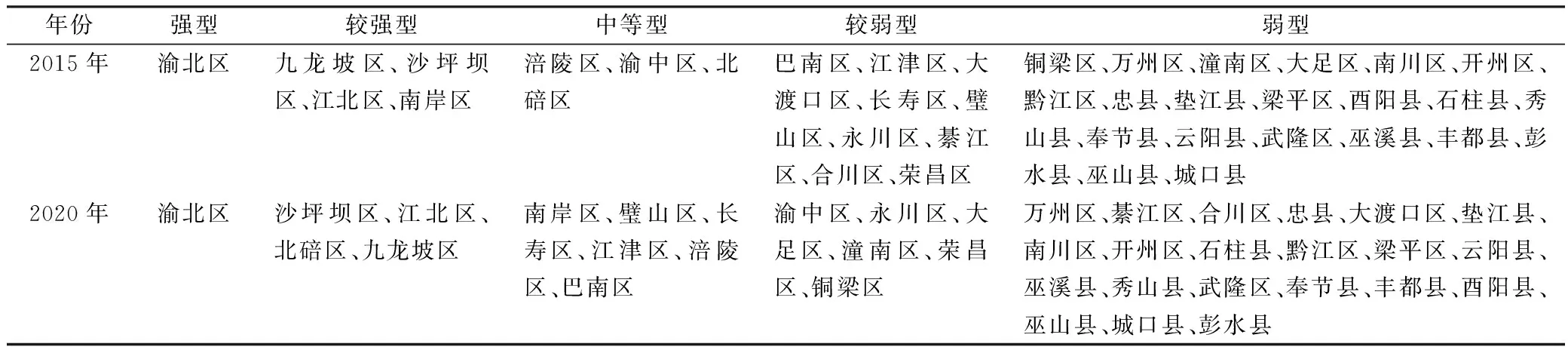

本文選取2015年和2020年兩個時間斷面,借助Arcgis10.6采用自然間斷點法將重慶市38個區縣創新競爭力綜合得分情況進行分類,主要分為90分以上的強型、80~90分的較強型、70~80分的中等型、60~70分的較弱型、60分以下的弱型5個等級(表3)。

表3 2015~2020年間重慶市創新競爭力得分等級分布

可以看出,2015~2020年間重慶市創新競爭力得分等級分布主要有以下特點:

(1)部分地區創新競爭力分屬類型發生變化。從類型結構水平變化來看,2015年創新競爭力水平屬于強型的地區有1個,較強型地區4個,中等水平地區3個,較弱型地區9個,弱型地區21個;2020年有強型地區1個,較強型地區4個,中等水平地區6個,較弱型地區6個,弱型地區21個。空間變化表現出較弱型地區數量減少和中等水平地區數量增多,但是強型和弱型地區數量沒有變化。

(2)呈現出以中心城區為核心的中間高四周低的空間分布格局。創新競爭力類型分屬強型、較強型的地區集中在中心城區,而渝東北和渝東南地區的競爭力水平均不強,都屬于弱型地區。隨著各級部門的重視和經濟的發展,中心城區周邊區縣創新競爭力得到一定程度發展,2020年璧山區、江津區、長壽區等由2015年的較弱型轉為中等型,可以看出中心城區發揮了相應的帶動作用,促進了區域協調發展的進程,但重慶市各區縣創新競爭力空間差異仍比較大,距離中心城區較遠的地區競爭力提升速度緩慢,兩極分化現象未得到明顯改善。

4 結論與建議

4.1 結論

通過創新競爭基礎、創新投入、創新產出、行業創新發展、高質量發展成效共5個方面對重慶市創新競爭力發展水平進行評價,得出如下結論。

(1)重慶創新競爭力水平不斷上升,得分呈現兩極分化現象,最高分與最低分的極差值2015年為50.88,2020年為49.71,目前重慶各區縣創新發展呈現失衡態勢,中心城區創新競爭力得分遙遙領先,實力強勁,相鄰周邊地區逐步得到發展,不斷追趕中心城區,渝東北和渝東南地區創新競爭力優勢不足,發展基礎與經濟環境不具優勢,創新發展進程遲緩。

(2)在空間上呈現出以中心城區為核心的“中間高四周低”的分布特征,“一區高兩群低”現象明顯,中心城區資源聚集度高,經濟發展水平較高且均衡,其創新競爭力較強;渝東北渝東南等地區創新資源分配不均,創新競爭力較弱。

4.2 建議

目前大部分創新競爭力弱的地區經濟發展結構有待優化,創新主體權責不明晰,創新資源匱乏,競爭力后勁弱。

(1)重慶市整體創新競爭實力的提升必須緊扣“一帶一路”、成渝雙城經濟圈發展機遇,加快推動區域協同創新工作,提高技術研發水平,深化創新成果轉化,加快形成技術與產業的融合鏈條,努力實現創新技術又快又好轉化。同時,堅持產業升級轉型,加快培育創新新動能,著力優化產業結構、提升產業發展能級,構建權責明晰、簡約高效的管理運行機制,讓高質量發展更加有條不紊。

(2)針對渝東北和渝東南部分區縣創新競爭力弱的現狀,相關部門應該鼓勵支柱產業企業開展跨區域科創合作,有針對性地強幫弱,縮小地區之間的差距,提高科技成果轉化與應用,時刻牢記全局觀,不斷提升各個區縣的創新競爭實力。

(3)完善區域產業結構,加快推進科技建設生態旅游業、農業,培養壯大綠色產業,同時抓好環境保護、改善、治理,實現可持續發展,推動行業創新發展、創新高質量發展成效指標排名提升,為創新競爭力的增強營造良好的行業氛圍。