疲勞對籃球罰籃命中率的影響

文 / 郭博文,李恩荊,史佳,陳洪鑫

隨著籃球運動的整體快速發展,世界高水平隊運動員的技戰術水平越來越高,對抗愈加激烈,而規則頻繁的改動,也提高了對隊員犯規的判罰次數[1]孫民治,現代籃球高級教程[M]北京:人民體育出版社,2002:250.,且往往比賽的關鍵時刻,勝負是在罰球線上被決定的[2]蔣招招,淺談籃球比賽投籃命中率的影響[J].灌籃,2019(10):40.,鑒于罰球在比賽中的作用越來越大, 罰球訓練被視為平時訓練的重要環節[3]胡日查.試論籃球比賽中罰球的重要性[J].呼倫貝爾學院學報,2008,016(004):109-110,116.。

國內以疲勞程度對罰籃訓練影響的研究較少,因此缺少具體的數據來支撐實際研究。國外的相關研究中則多從生物力學與心理學的角度去分析影響罰籃命中率的因素,給本文使用心率與RPE來監控運動員疲勞狀態與模擬疲勞方法的界定與使用提供了參考的依據。訓練與比賽中運動性疲勞的出現,會直接影響籃球運動員在比賽中所做的各種技術動作的準確性與實效性,嚴重時,會發生運動性肌肉損傷等。但目前國內外在監控運動負荷所產生疲勞時的手段過于復雜,不便于日常訓練中使用,因此本文選取RPE主觀疲勞量表與心率兩種觀測手段來探究疲勞對罰籃命中率的影響。

1 實驗對象與方法

1.1 實驗對象

實驗對象為河北師范大學體育學院籃球運動訓練專業籃球專項班學生10名,基本信息見表1, 實驗對象均身體健康,并自愿參加本實驗。

表1 實驗對象基本信息

1.2 實驗法

1.2.1 實驗時間

20 2 1 年3 月3 1日1 2:0 0 ~1 4:0 0 與2 0 2 1 年4 月7日1 2:0 0 ~14:0 0

1.2.2 實驗地點與器材

地點:河北師范大學體育樓籃球館

器材:籃球標準場地、斯伯丁籃球、PolarOH1光感心率傳感器、主觀疲勞量表(見表2)、秒表、罰球命中率記錄表。

1.2.3 實驗設計

預實驗:通過預實驗分別控制籃球場邊線15×17次折返跑,該指標是專項耐力測試最為重要的指標之一[4]馬凱,我國青少年籃球運動員專項選材指標及評價標準的建立研究[D].北京體育大學,2017.。單次跑動時長的選擇是按照17次折返跑總時間并結合運動訓練學中運動員無氧耐力活動持續時間與運動員運動強度的對應關系所設置[5]田麥久,運動訓練學[M].高等教育出版社,2017.4.,所測心率與RPE指數均符合低、中、高疲勞狀態特征。

實驗中,將整個測試過程分為4個階段。

安靜階段:首先不做任何熱身運動準備,進行10次罰球,并記錄下罰籃命中率與對應的數據。

低、中、高疲勞階段:在心率恢復到安靜狀態下后,立即進行籃球邊線15m×17次折返跑,分別控制單次跑動強度控制在6、5、4s內一次,在跑動結束后立即進行最大心率數值測量并進行罰籃測試,并記錄相應數據。

為檢驗實驗所得結果是否穩定,并避免因連續測試導致兩次數據變化較大,故每周測試一次,共兩次,并將單次實驗結果分別進行數據分析后,對兩次實驗結果的罰球命中率、心率數據進行獨立樣本T差異性分析,組內不同階段進行配對樣本T檢驗,若P<0.05則證明兩次實驗中數據在0.05水平上具有顯著性差異特征,對兩次實驗結果的RPE數值進行Wilcoxon符號秩和檢驗,實驗后,將以上10名同學的測試數據進行數據統計整理,若P<0.05則證明兩次實驗中數據在0.05水平上具有顯著性差異特征。

2 實驗結果與分析

2.1 不同疲勞狀態與心率的統計結果分析

2.1.1 實驗中不同疲勞狀態下的心率數據統計情況

兩次實驗心率數據收集情況如表3、表4所示。

表4 第二次實驗不同疲勞狀態心率數據情況(次/min)

2.1.2 兩次實驗中不同疲勞狀態下心率的差異性分析

通過獨立樣本T檢驗對第一次與第二次實驗中的不同疲勞狀態下心率數據進行數據差異性分析得到表5。

表5 第一次與第二次實驗不同疲勞程度心率差異性對比(次/min)

兩次實驗中四種疲勞狀態所對應心率值P值均大于0.05,說明兩次實驗中相同疲勞狀態所對應心率的關系,不具備顯著性差異。

2.2 不同疲勞狀態與主觀RPE值的統計結果分析

2.2.1 實驗中不同疲勞程度主觀疲勞值數據統計情況

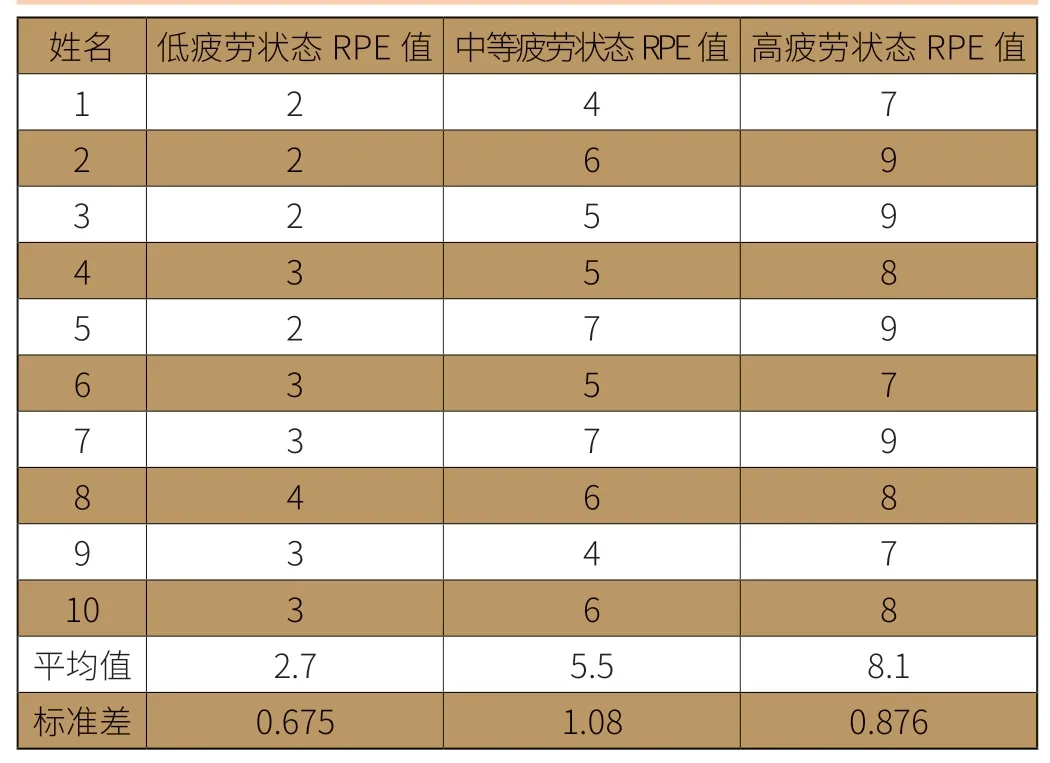

兩次實驗中不同疲勞狀態所對應主觀疲勞值如表6、表7所示。

表7 第二次實驗不同疲勞程度對應RPE值

2.2.2 兩次實驗中不同疲勞程度主觀疲勞值數據差異性分析結果

通過Wilcoxon符號秩和檢驗對第一次與第二次實驗中的主觀RPE值數據進行差異分析得到表8。

表8 第一次與第二次實驗主觀RPE值對比分析

對比分析中三組數據P值均大于0.05說明第一次與第二次實驗中相同疲勞狀態的主觀RPE值數據無顯著差異性。

2.3 不同疲勞狀態與罰球命中率的統計結果分析

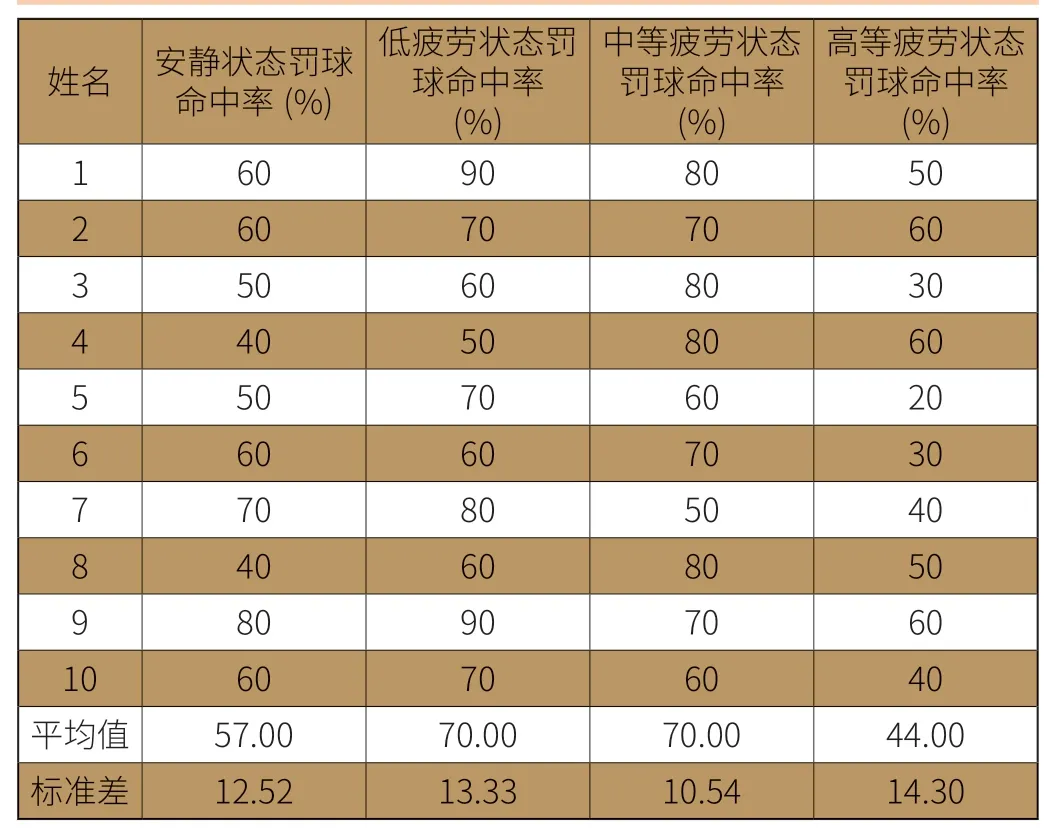

2.3.1 實驗中不同疲勞狀態下收集罰球命中率數據情況

表9 第一次實驗不同疲勞狀態罰球命中率情況

表10 第二次實驗不同疲勞狀態罰球命中率情況

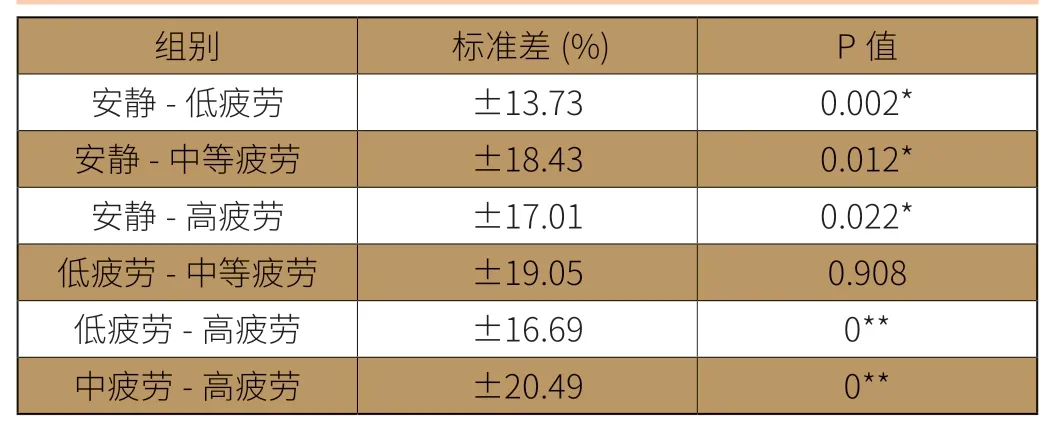

通過獨立樣本T檢驗依次進行兩次實驗相同疲勞狀態的組間罰球命中率數據差異分析得到表11。

表11 第一次實驗與第二次實驗罰球命中率數據對比分析

第一次與第二次實驗中四組不同疲勞狀態下罰球命中率對比分析P值均大于0.05,說明組間罰球命中率數據無顯著差異性,由此可知,兩次實驗中的實驗對象罰球技術發揮無明顯差異,兩組實驗所收集罰球命中率數據具有統計學意義。

實際實驗照片:

通過表11、表12數據分析可知,六組數據中五組數據的P值均小于0.05,說明五組數據中的罰球命中率差異顯著。根據表12中數據平均值比較,可得知命中率從高到低排序為,中、低、安靜、高疲勞程度命中率,其命中率分別69%、68.5%、57.5%、48%。

表12 不同疲勞程度罰籃命中率配對樣本T檢驗分析

3 討論

3.1 疲勞程度對罰球命中率的影響分析

中等與低疲勞程度罰籃命中率較高符合實驗預期與理論基礎,因比賽初期機體為活動充分,使得肌肉粘滯性高,而隨著比賽與訓練的強度不斷增強,由于對抗激烈,負荷強度大,短時間內心率上升幅度較大,但它是在激烈的比賽中突然中斷執行罰球,這時的罰球隊員身體主要器官功能還都處在補償不平衡狀態,有的甚至出現負氧債的情況。

3.2 疲勞程度與心率和主觀RPE值相關性的分析討論

有學者提出目前籃球基層教練員在指導青少年訓練過程中缺乏科學訓練指導意識與方法,缺乏使用科學觀測內部生理指標的手段[6]向磊,湖南省高校籃球后備人才培養現狀及制約因素的研究[D].湖南科技大學,2014.。根據上述背景,本研究采用了測量手段相對方便快捷的心率與主觀 疲勞量表,利用上述方法進行科學監控運動員內部生理指標,可以幫助基層教練員與運動員在比賽與訓練的過程中利用不同疲勞程度下的心率與RPE的范圍作為參考,對自身的科學訓練提供理論依據。

4 結論與建議

4.1 結論

(1)在訓練與比賽中,教練員與運動員可以通過心率與主觀疲勞量表(RPE)的監測來迅速確定運動員或自身的疲勞狀態。

(2)教練員與運動員可以利用研究中不同疲勞程度下罰籃命中率差異性的規律對訓練與比賽進行科學指導。

4.2 建議

(1)運動員在首發登場或中途替補登場前應充分活動自己的身體,使機體初步進入工作狀態后進入比賽,可以提高運動員的投籃命中率。

(2)籃球訓練過程中可采取“間歇罰球訓練法”提高運動員在不同心率與主觀疲勞強度下罰球技術動作穩定性,充分模擬比賽場景,提高運動員在高強度負荷下罰球穩定性。