“小蘇打和白醋反應”分組實驗裝置改進

張超杰 馮超 張大鴻

〔摘? ? 要〕? ? 教科版小學科學六年級下冊《小蘇打和白醋的變化》,是一節實驗操作探究課。鑒于教材中提供的實驗器材不嚴謹、安排的做法不夠科學等情況,結合教學工作實際,筆者對小蘇打和白醋反應實驗裝置進行了改進,自制了分組實驗裝置。學生使用該裝置進行實驗,操作簡單,現象明顯,并可以多次重復使用,一次實驗就可以實現預期效果。這不僅提高了實驗教學的課堂效果,還激發了學生的創新熱情和參與積極性。筆者將從背景分析、目的和意義、設計思路、材料準備、制作過程、應用效果、實驗效果、總結反思等幾個方面進行闡述,希望對廣大一線科學教師有所幫助。

〔關鍵詞〕? ? 小學科學;實驗教學;小蘇打和白醋;分組實驗裝置

〔中圖分類號〕? G424? ? ? ? ? ? ? ?〔文獻標識碼〕? A? ? ? ? 〔文章編號〕? 1674-6317? (2023)? 09-0070-03

一、背景分析

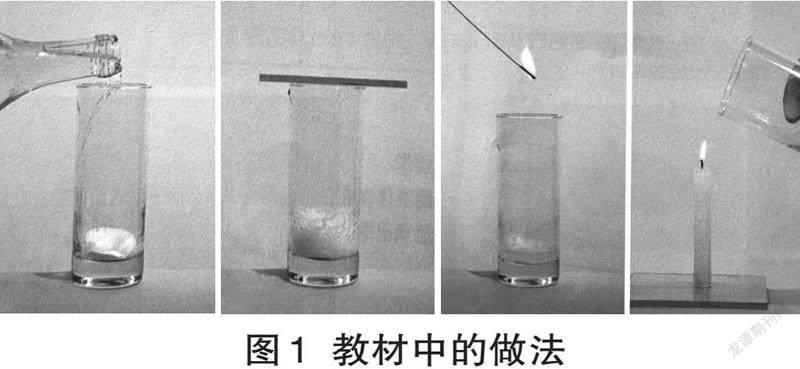

學校六年級科學教研組組織教師對下冊第二單元“物質的變化”進行單元備課。當大家在討論如何備教材、如何進行課與課之間的銜接、如何進行大單元和大概念整體把握時,筆者提出對《小蘇打和白醋的變化》這一課的實驗裝置進行改進的建議。如果可以把小蘇打和白醋混合后的變化、產生了什么氣體這兩個環節“合二為一”(下文中的“合二為一”就是指這兩個環節的合二為一),會大大節約實驗時間,提高課堂教學效率。很多同事不以為然,他們認為教材中的實驗安排已經很簡單、很高效了。但在筆者看來,教材中的做法明顯存在不足(見圖1):通過用手觸摸玻璃杯外壁來判斷溫度變化,實踐性強,但缺乏科學性;采用“傾倒法”驗證產生的氣體比空氣重,不僅不令人信服,而且還會使液體外流,導致實驗失敗;等。

2022年版《義務教育科學課程標準》(以下簡稱“課標”)明確提出,科學、綜合實踐活動起始年級提前至一年級,要在科學實驗過程中,培養學生的探究實踐創新精神、質疑精神和合作意識。基于以上教研背景、教材分析,綜合馮超、張大鴻等幾位教師的意見,筆者帶領自己的團隊對教材中的實驗裝置進行了創新設計。

二、目的和意義

數學、科學等自然學科與我們的生活聯系緊密,它們來源于生活又應用于生活。小蘇打和白醋對學生來說很常見,但對這兩種物質混合后會產生什么現象,說明什么問題,得出什么結論,學生是沒有經驗的。教師在現有條件下,對于教材中提供的實驗裝置進行創新,可以實現既備學生又備教材、既備實驗又備生活的目的。教師的這種創新精神、探究意識,在科學課的教學過程中,會對學生有啟發,更能激發學生探究的欲望、學習興趣和創新精神。

三、設計思路

“合二為一”主要解決兩個問題:一是驗證產生的新物質比空氣重;二是證明該物質不支持燃燒。比空氣重,可以讓新物質自己“證明”自己不支持燃燒,要排除教材中傾倒這一人為動作。由于傾倒時,液體可能會被倒出,使實驗現象不明顯,導致實驗失敗。設計方向確定后,接下來要尋找材料。要保證該材料既常見又廉價,學生也能自行制作。確定了以上設計思路,制作工作就有了目標和方向。

四、材料準備

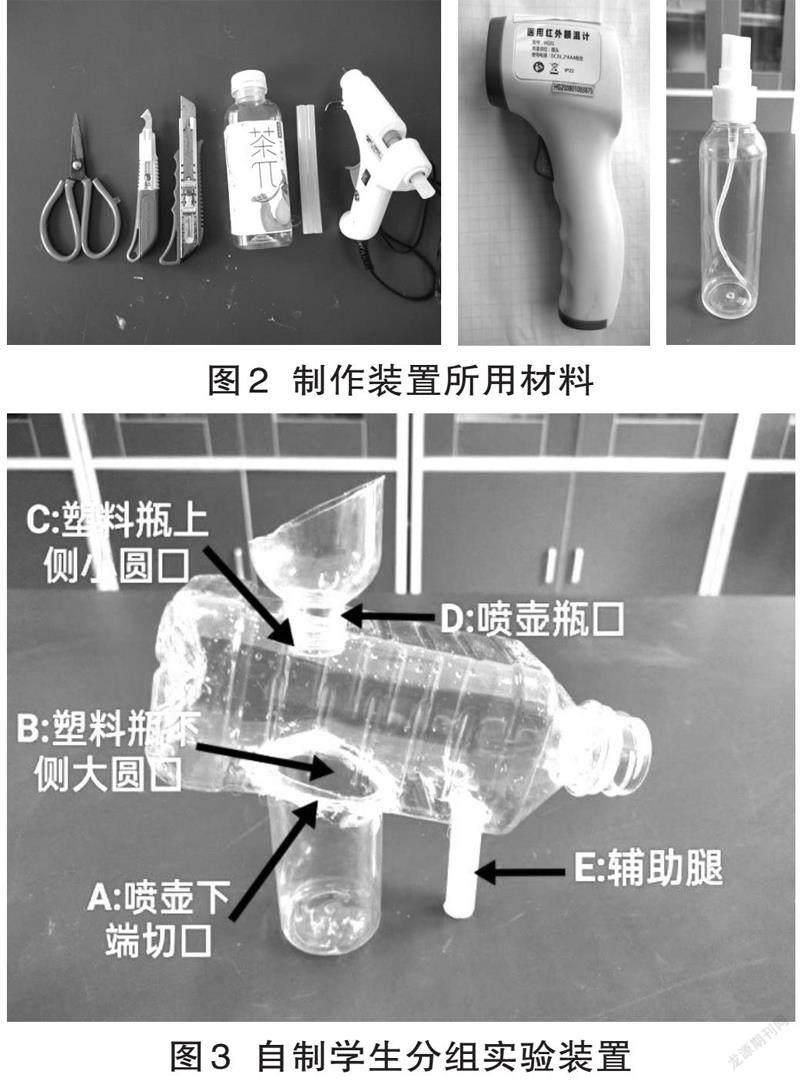

蘇打水(或者茶π)塑料瓶、剪刀、熱熔膠槍及膠棒(或者用寬膠帶)、常見家用小型加濕噴壺、額溫槍(疫情防控下常見且易取)。(見圖2)

五、制作過程

第1步,把塑料瓶、小型噴壺(見圖2)清洗干凈、晾干。

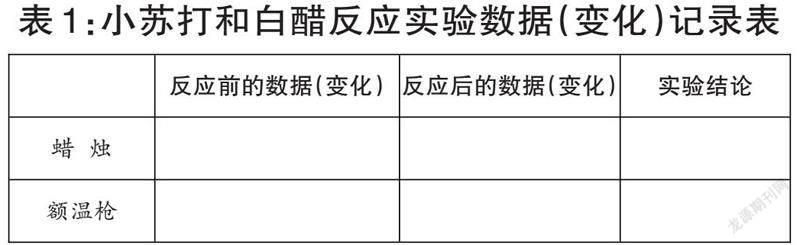

第2步,用剪刀在塑料瓶的重心處剪下一個圓形小孔,使其剛好能裝下噴壺的下端圓柱形部分——反應區(或者叫混合區)。在該裝置反應區的正上方剪出一個小圓孔(見圖3指示部分),能裝下噴壺的瓶口(見圖2指示部分)即可——亦稱自制小型漏斗。

第3步,組裝、黏合。圖3中的A處(噴壺下端切口)套上B(塑料瓶下側大圓口),C處(塑料瓶上側小圓口)套上D(噴壺瓶口)。這種組裝過程,不浪費材料,物盡其用,如圖3,保證黏合后塑料瓶瓶口自然向下偏250左右。

第4步,為了防止其重心不穩,最好安上一條“輔助腿”(見圖3指示部分E)。

提示:使用剪刀時,為保證安全,學生務必在教師或家長的幫助下完成剪切工序;盡量使用小功率熱熔膠槍,操作過程中注意用電安全,不要讓熱熔膠槍長時間通電;組合該裝置時,注意防止膠槍金屬及融化的膠棒灼傷皮膚。

六、應用效果

(一)裝置的使用方法

此裝置的關鍵點是小蘇打和白醋的體積比,要確保整個混合物的體積約占整個反應區容積的1/4。一是把準備好的小蘇打通過小型漏斗,先倒入反應區;二是在瓶口處放置點燃的蠟燭,確保瓶口對準蠟燭的焰心;三是通過小型漏斗,在反應區倒入3倍于小蘇打體積的白醋;四是小組分工明確,仔細觀察,認真記錄。使用額溫槍測量反應前后的溫度時,一定要把握時機,做到準確及時,并將相關數據填入表1中。

(二)教學應用注意事項

教師先向學生詳細講解使用步驟,并實際演示操作,學生再進行分組實驗。實驗操作過程中,教師需提醒學生注意以下幾點:一是小蘇打和白醋的體積不能太大,避免產生的液體大量外流,導致實驗失敗;二是用電、用火安全;三是認真觀察反應區的現象,特別是蠟燭在小蘇打和白醋混合反應前后的變化;四是記錄用額溫槍測量反應區在反應前后的溫度要及時。

七、實驗效果

反應劇烈,產生大量氣泡,并伴隨有“嗤嗤”聲。

反應前后,溫度變化幅度只有2℃~3℃,采用用手觸摸反應區感受溫度變化的方法不夠科學準確;通過額溫槍的讀數,用精確的數字代替抽象的觸覺感受,可以很容易判斷出該反應溫度下降。

該裝置雖然上端有開口,但瓶口的蠟燭依然熄滅,既可以證明產生的氣體比空氣重,也可以證明該物質不支持燃燒。

最主要一點是,學生課后反映:用改進后的實驗裝置進行實驗,現象更明顯,更易觀察,效果更好。可謂“一箭好幾雕”“一裝置好幾用”呀!

八、總結反思

(一)教學方面

筆者用改進后的實驗裝置進行實驗,在本班收到良好效果。課后針對性的檢測效果明顯優于其他幾個平行班。從學生的實驗報告和實驗小論文情況來看,他們對本實驗的理解明顯更透徹、更深入。教師不需要進行過多講解,指導實驗方法后,小組分工明確,實驗進展順利,課堂完全交給學生去觀察、猜想、探索、發現,很好地培養了學生的合作精神和探究實踐精神。課后與平行班科學教師分享該實驗裝置后,實驗效果與預期很吻合。通過我校幾個班對該裝置的使用前后對比,可以得出“該裝置適合推廣”的結論。

(二)制作反思

1.創新裝置的優點

裝置可視性好,現象明顯,實驗成功率高,更能驗證實驗現象,得出準確的實驗結論。在上端有開口的情況下,氣體不從此口“逃走”或“逸出”,可以很好地證明比空氣重。

材料簡單易取且常見,利于學生課后自己操作。

塑料瓶的“脖子處”可以存放少量外流的液體,避免實驗失敗。

裝置構造簡單,易于操作,效果突出,可重復多次使用。

教師通過創新實驗裝置,引導學生在實驗實踐中掌握科學的探究方法,提高科學探究能力,培養學生的創新精神和合作意識。

2.裝置有待改進

如果在反應中沒有控制好混合物的體積大小,劇烈反應時會使液體外流。雖然蠟燭熄滅,但不能判定是外流的液體還是產生的氣體使其熄滅的,即如何更好地避免液體外流到蠟燭火焰上。

在材料尺寸匹配問題上,反應區略小,如果能按比例放大則更好。

“金無足赤,人無完人”,該實驗裝置由于制作不夠精細,難免存在不足。針對裝置中的不足,借此機會與科學教學同人共勉,希望大家提出更好的意見建議,便于我的團隊后期改進。

教師通過自制實驗裝置,有助于引導學生理論聯系實際,強化小學科學知識與現實生活的聯系,培養學生的自主探究意識,提高學生提出問題、分析問題和解決問題的能力,增強學生的團隊意識和合作探究創新精神,凸顯學生在教學中的主體地位。

自制實驗裝置,充分利用生活中的資源開展教學活動,使得課堂充滿活力與生機,讓學生認識到實驗室并不是科學研究的唯一場所,利用生活中簡單的材料就可以完成科學探究活動。對于科學知識的探索永遠在路上,對于實驗裝置的創新無止境。創新量“生”定制,助力高效課堂。以生為本,才能更好地開展教學工作,更好地服務學生。

參考文獻

[1]郁波.義務教育課程標準實驗教科書科學六年級下冊[M].北京:教育科學出版社,2021.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]郁波.義務教育課程標準實驗教材《科學教師教學用書》六年級下冊[M].北京:教育科學出版社,2019.

[4]孫迪.“小蘇打和白醋的變化”實驗的改進[J].實驗教學與儀器,2020(3):67-68.

[5]張路敏.小蘇打和白醋的變化實驗改進[J].中國現代教育教育裝備,2021(8):44-46.