精心設置問題,優化初中數學教學

[摘? 要] 問題是數學的靈魂. 隨著新課改的推進,如今的課堂倡導以問題為紐帶,讓教學內容以問題的形式呈現出來,鼓勵學生通過自主探究、合作學習等方式,主動獲取知識的內涵. 文章從以下三方面對如何精心設計問題,優化數學教學展開闡述:階梯狀問題,完善認知結構;體驗型問題,激發數學思考;合作型問題,促進思維發展.

[關鍵詞] 問題;思維;認知

作者簡介:胡磊(1989—),本科學歷,中學一級教師,從事初中數學教學工作.

問題是數學教學的載體,缺乏問題的教學稱不上真正意義上的數學教學,缺乏好問題的教學成就不了課堂的精彩. 若想觸及教學的本質,就要進行深度教學的研究. 這要求教師不僅要在課堂中傳授知識與技能,還要以“問題導向”來暴露數學本質,以激活學生的思維,促進學生各項能力的發展.

所謂的問題導向,是指以解決問題為方向,有效避開與問題關聯不大的無用功. 本文以幾類常見問題的設置為例,具體談談如何以問題為導向,引發學生思考,讓學生在輕松、愉悅的氛圍下實現綜合能力的提升.

階梯狀問題,完善認知結構

教師設置逐層深入的問題,可為學生的思維鋪設臺階,讓學生在由淺入深的思考中,逐漸深化對知識的理解. 特別是初三復習階段,時間尤為寶貴,教師若指望通過刷題來深化學生對知識的理解,簡直是天方夜譚. 而教師緊扣專題復習,通過階梯狀問題的設置,可實現學生對知識的系統性認識,為解決綜合性問題奠定基礎.

案例1? “求直角坐標系中三角形面積”的專題復習

問題1:如圖1所示,已知在直角坐標系中,點A(3,4),B(2,1),連接點A,B,O,可得一個三角形,求△ABO的面積.

設計意圖? 以一個低起點的問題,引發學生對如何建立模型來求底、高均不明顯的三角形面積產生初步思考,引導學生在多種解法中感知各類解題方法的優勢和劣勢.

復習的目的在于讓學生獲得“舉一反三”的解題能力,低起點的問題能引發學生的探究欲,讓學生從中得出求斜三角形面積的基本模型. 此過程最大的優點在于讓學生個性化的思維得以有效發展. 教師讓學生通過知識的歸納與總結,提煉相應的解題方法,積累豐富的解題經驗,這樣的過程符合學生的認知發展規律,能有效降低學生復習時的心理負擔.

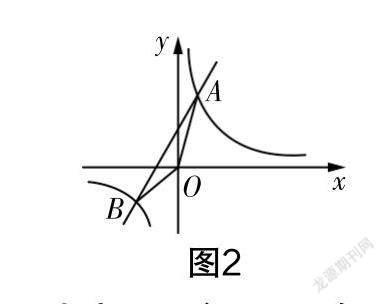

問題2:如圖2所示,已知在直角坐標系中,反比例函數y=4/x與一次函數y=2x+2分別相交于點A,B,求△ABO的面積.

設計意圖? 在以上建模的基礎上,呈現本題的目的在于調動學生思維的積極性,解決稍微復雜一些的綜合性問題. 本題意在考查學生對圖形的處理能力、函數知識的綜合應用能力以及幾何分析能力,讓學生通過對問題的思考與突破,進一步鞏固基礎知識,對函數背景下的幾何知識的應用,產生更加深刻的理解.

學生在此環節的解題思考中,發現求該三角形的面積,利用“水平高×鉛垂線”的方法比較簡單,但這兩個條件怎么尋找呢?這就需要學生學會歸納與總結,靈活應用第一個問題中所產生的模型.

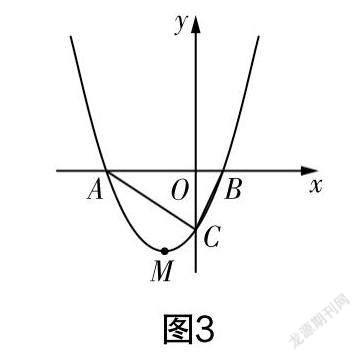

問題3:如圖3所示,已知點M(-2,-4)為拋物線y=ax2+bx+c的頂點,拋物線與x軸分別相交于點A,B,其中點A(-6,0),點C為拋物線與y軸的交點.

(1)求拋物線的表達式;

(2)△ABC的面積是多少?

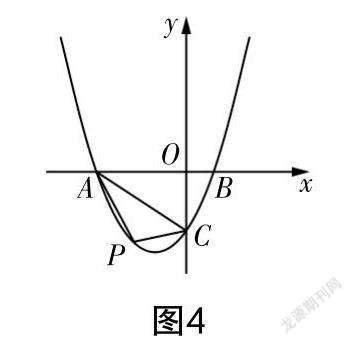

(3)如圖4所示,該拋物線在直角坐標系的第三象限上有沒有一點P,可使得△ACP的面積最大?若有,求點P的坐標;若無,說明理由.

設計意圖? 引入“最值”問題,意在考查學生對函數與幾何知識的綜合應用能力. 此類題綜合性高、難度大、靈活性強,尤其是動態幾何中的函數最值問題,常讓學生望而卻步.

解決此類問題的關鍵在于學生具備良好的問題分析能力與圖形處理能力,同時還要能利用數形結合思想與模型思想等數學思想解題. 從本題就能看出知識整體性和系統性的重要性,要求學生在舊知復習的基礎上,還要有靈活的應變能力來建構新的模型.

問題4:如圖5所示,已知拋物線y=1/5-x+3/5x+2與x軸的正半軸相交于點A,與y軸的交點為C,若過點C作x軸的平行線,與拋物線相交于點B,點D是位于線段OA上的一點,且DB=AB. 若點Q從點D出發,以每秒個單位的速度往點B的方向運動,求△ACQ的面積,并寫出△ACQ的面積S關于t(單位:秒)的函數解析式與t的取值范圍.

設計意圖? 基于以上幾個問題,學生對求直角坐標系中三角形面積已經有了比較深刻的理解. 本題意在考查學生在動態幾何中,如何獲得三角形的面積. 這是在學生原有的認知經驗上促進新知生長的過程,也是專題復習的目的所在.

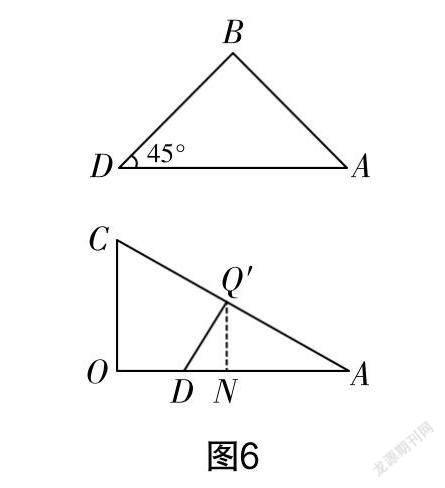

縱觀近年的中考試題,動態幾何結合函數的問題常以壓軸題出現,學生的解題正確率偏低. 此題的設計主要是為了促進學生獲得較高層次的數學思維,為備戰中考夯實基礎. 對于本題的指導,教師可引導學生在分析問題的基礎上,通過精準畫圖的方式,找出解決問題的關鍵點. 如圖6所示,可將復雜的圖象簡單化,通過高度概括,抽象出基本圖形.

通過以上幾個問題的設置,學生對求三角形面積這個專題有了更為系統、整體的認識. 其實,每個問題的呈現,并不是為了讓學生能解決這個問題,而是讓學生獲得解題思想與方法,當遇到同類問題時,能觸類旁通,順利解題. 因此,復習階段教師切忌應用題海戰術,而要精心設計目標明確的導向性問題,以激活學生的思維,提高復習效率.

體驗型問題,激發學生思考

新課標提出,學生應有充足的時間與空間來參與實驗、觀察、猜想、推理等活動過程,這就明確了動手實踐也是教學的重要手段之一,且體驗式學習受到廣大師生的一致好評. 以體驗型問題為教學導向,能讓學生在體驗與感悟中對知識產生深刻印象,利于知識信息的儲備與提取. 尤其是學生自主發現、分析與解決的問題,往往能有效地激發學生思考,促使學生思維發展,讓學生體驗到學習帶來的成就感.

案例2? “角”的教學

活動準備:要求每位學生準備一副三角尺,以小組為單位進行拼圖競賽.

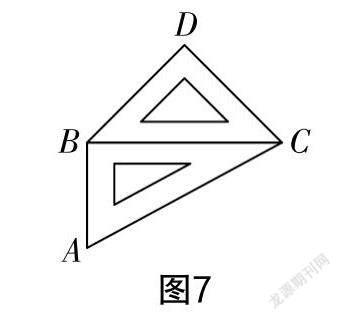

具體規則為:①用一副三角尺拼圖;②用一副三角尺拼出確定度數的角;③拼圖合格得一分,圖形重復不得分;④5分鐘內,將自己組內所拼出的角,用畫圖的方式記錄下來,標明度數、字母與式子(如圖7所示,∠ACD=∠BCA+∠BCD=75°);⑤各小組選一組自己覺得最滿意的圖形進行展示,并根據展示圖,提一個與角的度數相關的問題,大家對每組的問題進行不記名投票,看看哪組得到的票最多.

設計意圖? 讓學生親歷動手實踐過程,感知角的特征,用三角尺拼成符合要求的角,就需要考慮利用三角尺的邊與頂點構造三角形的邊與頂點,這注定一副三角尺拼在一起時,會出現邊的重合,也是活動設計的主要意圖所在——為了讓學生體驗“角是由一個頂點與兩條邊所組成的”.

學生一旦掌握了角的基本性質,后期遇到與角相關的計算類問題時,會自然而然地將問題轉化為尋找角的頂點和兩條邊的問題. 此活動的最后一個環節,讓學生展示自己最喜歡的角,成功地喚醒了學生的學習熱情,使學生提出的問題也豐富多樣,比如有學生自主提出了與角計算相關的經典問題:

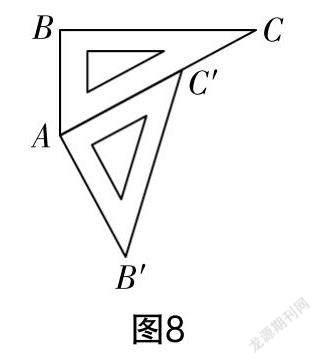

問題1:如圖8所示,根據一副三角尺所拼出來的圖形,計算∠BAB′與∠B′C′C的度數.

解決本題的關鍵是將∠B′C′C視為一個平角減掉∠AC′B′,這不僅讓學生知道拼圖后,所構成的角的頂點不一定是三角尺兩個頂點的重合,還可以是一個頂點與一條邊的重合,這就挖掘出了一個隱含條件——“平角”.

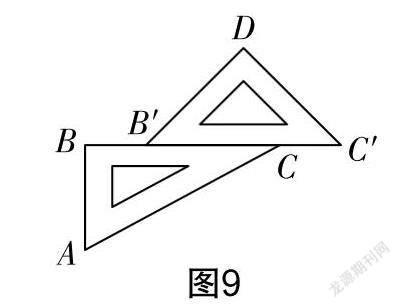

問題2:如圖9所示,根據一副三角尺所拼出來的圖形,計算∠BB′D的度數.

這也是一個含金量比較高的問題,它的精妙之處在于拼圖時,一副三角尺的頂點并未重合,而是邊重合,這不僅挖掘出了“平角”這個隱含條件,還初步顯露出了“平移”的本質.

評析? 隨著社會的進步,競爭是每個學生未來必須要面臨的挑戰,也是每個公民的基本素質. 教師設計以小組為單位的競賽活動,讓學生不僅體會到競爭帶來的快樂,還激發了學生的合作意識. 直觀的體驗式學習,更符合初中生的身心發展規律,合理的競爭制,能促使學生產生積極參與的熱情.

學生通過“做中學”,深刻領悟了角的性質,并在提問與思考中推動了思維的發展. 事實證明,在課堂中適當地加入競爭的學習方式,能有效提升學生的課堂參與度,讓學生產生自主思考的動力. 本教學過程要求學生拼出指定角的度數,并從不同角度去思考與分析問題,正因為如此,才呈現出了令人驚喜的類似問題1、問題2的問題.

隨著操作活動的完成,本節課關于角的基本計算的問題也就迎刃而解,為后期涉及的平移問題奠定了基礎. 顯然,體驗型問題為學生思維搭建了良好的平臺,讓學生在自主動手操作中體驗、感悟到知識的本質,讓學生形成從不同角度看待問題的習慣,有效促進了其數學思維的形成與發展.

合作型問題,促進思維發展

合作是為了達到共同的學習目的,是個人與個人、群體與群體之間聯合行動、互相配合的一種學習方式. 孔子有云:“獨學而無友,則孤陋而寡聞. ”從這句話可以看出,合作學習模式具有悠久的歷史. 隨著時代的發展,新課標對合作學習提出了更高的要求. 合作型問題的提出,不僅給學生提供了明確的思維導向,還讓學生心往一處想,勁往一處使,為更好地挑戰自己、突破自己而努力.

然而,提升合作能力的前提是有效合作,堅決杜絕假討論、偽合作等不良行為. 研究發現,達到有效合作需具備以下幾個基本條件:①目標一致;②合作人員具有統一的認知和規范;③合作者之間互相信賴.

初中生的合作學習以小組合作為主,主要建立在學生自主探索的基礎上,鼓勵學生張揚個性,將獨立思考與合作探究有機地結合在一起,實現個體主體性以及實踐能力與合作意識等綜合素養的共同發展. 而合作性問題的設置,是培養與滲透合作意識的基礎,能有效提升學生的綜合素養.

案例3? “余角”的教學

要求學生以合作學習的方式,完成以下幾個問題.

問題1:

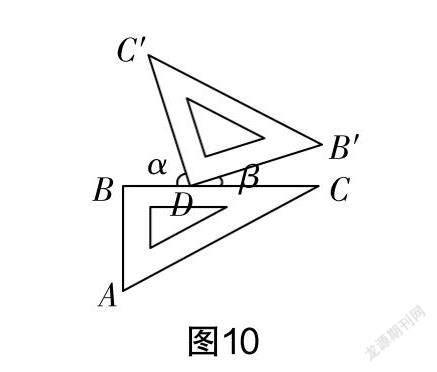

(1)如圖10所示,用量角器分別測量∠α,∠β的度數,說說這兩個角的度數之間具有怎樣的關系.

(2)若點D的位置不發生改變,轉動上面的三角形,猜想∠α,∠β的度數之間可能存在怎樣的關系.

(3)若從你們已有的認知經驗出發,可以解釋以上猜想嗎?

問題2:填空.

如果____,則這兩個角互為余角.

問題3:判斷下列說法的對錯.

(1)如圖11所示,已知點B為直線CD上的一點,∠ABD為直角,那么∠ABE與∠DBE互為余角. ( ? ? )

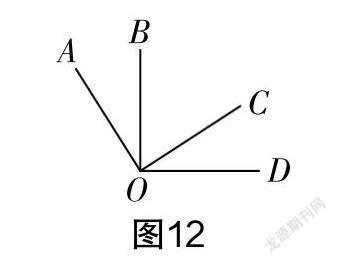

(2)如圖12所示,已知∠AOC與∠DOB都是直角,則∠AOB,∠COB,∠COD互為余角. ( ? ? )

(3)如圖13所示,已知∠1=25°,∠2=65°,那么∠1,∠2互為余角. ( ? ?)

設計意圖? 通過合作型問題的設置,引導學生在合作中探索出兩角互余問題的本質與內涵,成功地揭示了互余的概念,也引導學生經歷了“猜想—驗證—總結”.

總之,問題導向是實現有效教學的一種高效模式,問題作為學生思維的起點,亦是課堂的焦點,教師要優化數學課堂教學,就要精心預設問題,用心搭建平臺,讓學生在積極參與中深刻感悟數學本質,并形成善問、敢問、樂問的學習習慣. 如此,則能開啟智慧之旅,有效提升學生的數學核心素養.