在計算教學中培養學生的推理意識

譚新夷

[摘 要]為探索計算教學的新樣態,圍繞教學評中的“評”,以“100以內的加法和減法(一)”中的“整十數加減整十數”及“兩位數加一位數、整十數”為例,調整與整合單元內容,帶領學生初步感知運算的一致性,促進學生數感、推理意識、應用意識等核心素養的發展。

[關鍵詞]推理意識;計算教學;教學評一體化

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2023)05-0085-03

推理意識是數學核心素養中一個重要的素養,通常教師會注重在概念性質的推導、數學廣角單元(如找規律、推理、烙餅問題等)這類課程中培養學生的推理意識,卻忽略了常態的計算教學。計算教學除了能培養學生的數感,還隱含著演繹推理、歸納推理等推理方法。《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)中這樣描述運算與推理的關系:“感悟數的運算以及運算之間的關系,體會數的運算本質上的一致性,形成運算能力和推理意識。”

基于運算的一致性,筆者圍繞教學評中的“評”,先了解學生的最近發展區以及分析教材,確定課堂上要教什么;再在課堂上讓“評”貫穿始終,使教學的每個環節有的放矢,促進學生學習;然后讓學生在經歷探究、感知的全過程后完成具有層次性的練習題;最后通過評分了解學生的掌握情況,以檢驗本節課的教學目標達成情況。

一、教材分析

以人教版教材為例,“整十數加減整十數”及“兩位數加一位數、整十數”是一年級下冊第六單元“100以內的加法和減法(一)”的第一課時和第二課時內容,這一單元屬于“數與代數”領域,是對學生已學的20以內加減法的鞏固和運用,又是接下來學生學習多位數加減法和乘除法的基礎,在知識結構上具有承上啟下的重要作用。

要實現新課標中提出的“會用數學的思維思考現實世界”,就要培養學生的推理意識。從一年級下冊第二單元第一課時“十幾減9”開始,學生第一次接觸、感知推理;“整十數加減整十數”是一年級下冊第六單元“100以內的加法和減法”的內容,這一單元的內容都可以在學生的舊知上找到生長點。因此,教師要抓住這個在一個單元集中培養學生合情推理能力的機會,為后續教學第七單元“找規律”時培養學生的推理意識做好鋪墊。

二、學情分析

在學習“100以內的加法和減法(一)”之前,學生已經掌握了100以內數的讀寫法和數的組成,以及整十數加一位數及相應的減法等知識,正在逐步形成觀察、比較、類推、歸納等的能力。有了這些基礎,學生能從不同的方向思考解題方法,并且對相同數位相加減有了初步感知。此外,有擺小棒和撥計數器的基礎。基于此,筆者把教材中的“整十數加減整十數”“兩位數加一位數、整十數”進行了整合,同時對整個單元的內容順序做了一些調整。

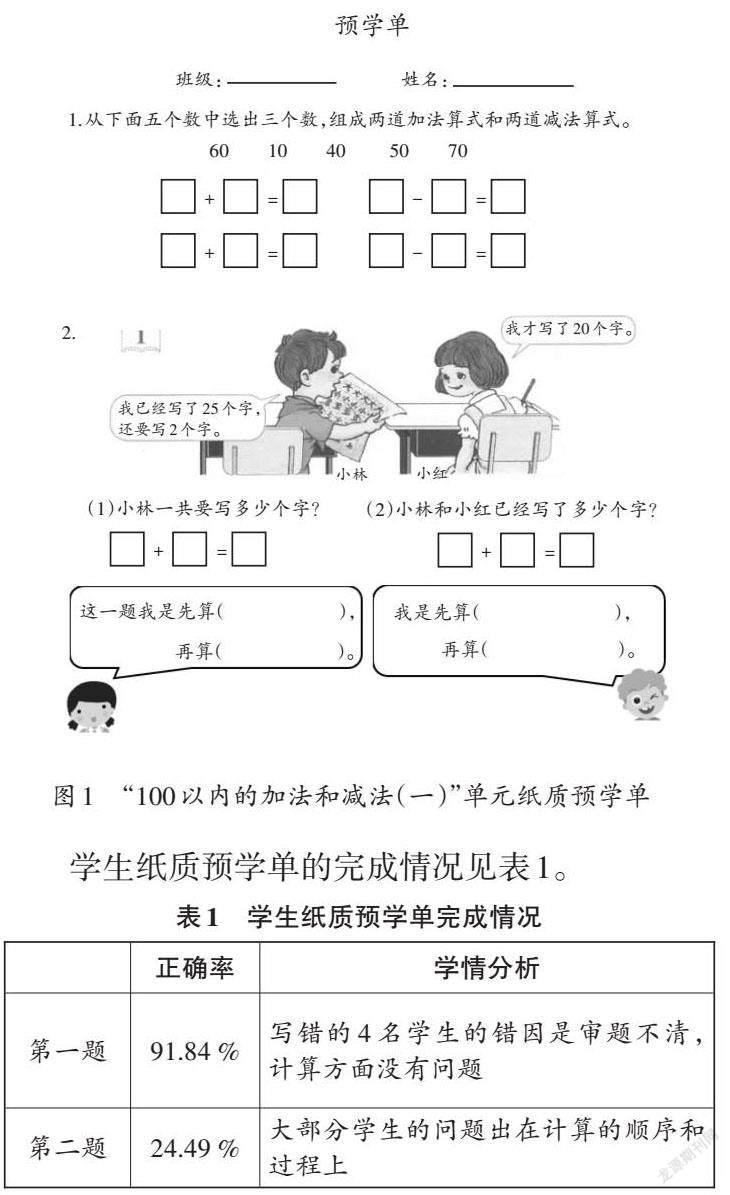

例如,為了確定學生的最近發展區、驗證調整與整合單元內容的可行性,確定第一課時教什么,從哪開始教,哪些需要教,哪些不用教,教到什么程度,筆者為本節課設計了紙質和音頻兩種形式的預學單,發放給49名學生完成。紙質預學單如圖1所示,音頻預學單是要求學生說一說怎么計算60+10和70-10的。

學生紙質預學單的完成情況見表1。

分析學生的紙質和音頻預學單完成情況,發現學生在“整十數加減整十數”這一內容上掌握得較好,絕大多數學生也能結合位值制說清算理,教學時只需要點撥及再次強調算理的表達即可。結合學生的知識掌握情況及能力,筆者將本單元的第一課時與第二課時進行整合,其中“兩位數加一位數、整十數”作為本節課的重難點,讓學生結合小棒和計數器理解算理,初步感知相同數位相加減的位值制思想,為整合后的第二課時做好鋪墊。

三、教學設計

調整后的第一課時的教學內容、目標等如下。

【教學內容】人教版教材一年級上冊第62~64頁。

【教學目標】(1)借助多種直觀學具教學,使學生理解整十數加減整十數,以及兩位數加一位數、整十數的算理,從而能正確口算整十數加減整十數,兩位數加一位數、整十數。(2)通過對比教學,培養學生的觀察、比較、推理能力,加深其對計數單位相同的數才能相加減的算理的認識,滲透位值制思想。(3)讓學生初步學習分析問題的方法,建立學好數學的自信心。

【教學重點】掌握整十數加減整十數,兩位數加一位數、整十數的口算方法。

【教學難點】理解算理,初步感知相同計數單位的數才能相加減。

【教學準備】課件、磁性小棒、計數器等。

【教學過程】

1.教學整十數加減整十數,明確算法,理解算理

(1)回顧預學單,揭示課題

教師先出示紙質預學單上第1題的學生完成情況,讓學生互相補充后得出所有算式,然后提問:“這些算式都有什么相同點?”結合學生回答指出:“今天我們就先來研究這樣的整十數加減整十數的計算。”

這一環節的設計意圖是開課直擊重點,借助綜合性的題型融合整十數加減整十數的新知,在強化學生審題能力的同時快速引入新課。

(2)直觀表征,教學整十數加整十數的算理

教師利用問題“借助小棒或者計數器,和你的同桌說一說10+40是怎么算的?”引導學生進行交流,互相補充。有學生提出“因為1+4=5,所以10+40=50”,對此教師可質疑:“這里的‘1+4表示什么呢?”在學生的回答“把整十數看作以十為單位的數,這里的1就是1個十,4就是4個十”中帶領學生進行小結:“不論是1捆小棒還是計數器十位上的1顆珠子,都表示1個十,4捆小棒和計數器十位上的4顆珠子都表示4個十,1個十加4個十等于5個十,也就是50。”

(3)方法遷移,鞏固整十數減整十數算理

教師在黑板上出示數道算式后先請學生選一道減法算式,讓學生和同桌說一說是怎么算的;再根據學生具體情況展示擺小棒、撥計數器等多種解題方式;最后,帶領學生進行小結:“整十數加減整十數時,可以把整十數看作是以‘十為單位的數,也就是直接把十位上的數相加減。”

這一環節的設計意圖是借助小棒和計數器,讓學生經歷算理的推演過程,在辨析中明白算理,再通過小結關聯幾種算法,進一步認識到相同計數單位的數才能相加減。在方法的遷移過程中,學生不但能理解整十數減整十數的算理,推理意識也逐漸形成。

2.教學兩位數加一位數、整十數,多元表征,對比理解

(1)借助直觀表征,理解符號表征

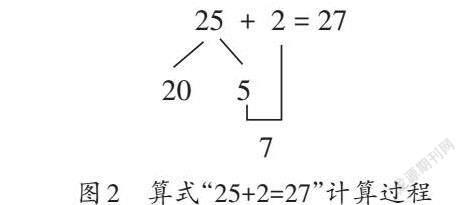

教師先出示紙質預學單第2題第(1)小題的學生完成情況,讓學生借助小棒或計數器和同桌說一說是怎么算的;然后提問:“通過擺小棒或撥計數器,我們看到計算25+2時,都是先算什么?也就是把25分成什么?這個5從哪來的?”最后根據學生的回答逐步完善板書(如圖2)并總結算理。

(2)自主探究,促進表征貫通

教師通過問題“計算25+20時需先算什么再算什么?你能想辦法說明它的算理嗎?和同桌說一說”引導學生用句式“計算25+20時先算20+20=40,再算40+5,我是這樣想的”表達,然后嘗試總結算理:“剛才兩位數加一位數時是先計算幾加幾,那么兩位數加整十數是先計算什么呢?”

3.梯度練習,鞏固提升

(1)7+3=? ? ? ? ?7-3=? ? ? ? ?5+3=? ? ? ?40+40=

70+30=? ? ?70-30=? ? ?35+3=? ? ? 48+40=

在學生完成后,教師先提問:“70+30為什么等于100?你是怎么想的?誰能再說一道整十數加整十數等于100的算式?對于35+3,同樣是3,為什么3不能和3相加呢?”再帶領學生小結:“同樣是3,在不同的數位表示的意思不一樣,當計數單位相同時才能直接相加減。”

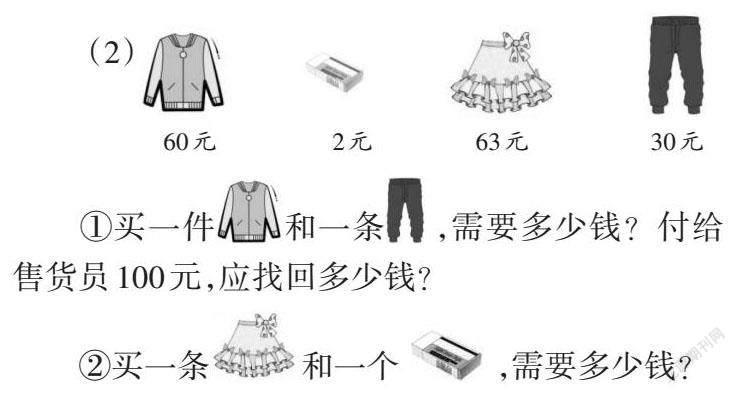

①買一件 ,需要多少錢?付給售貨員100元,應找回多少錢?

②買一條,需要多少錢?

③42+(? ? ?)=(? ? ?)。要使得數是40多,加號后面可以填什么數?要使得數是60多,加號后面可以填什么數?要使得數比80大,加號后面可以填什么數?

通過有梯度的練習,從關聯算法到生活中的應用再到思維拓展,一步步培養學生的推理意識和應用意識。

四、課后反思

1.單元整合巧調整,構建教學新樣態

一直以來,計算教學的課堂基本架構都是“關聯舊知的計算引入(復習引入)—算理和算法相結合的例題講解(探究新知)—從算法鞏固到應用的層次性練習(練習鞏固)”。本課通過設計紙質和音頻兩種形式的預學單分析學生學情,調整單元教學目標及課時分配,從以教為主的教育觀向以學為主的教育觀轉型,針對本班學生重新界定本課的教學重難點和關鍵點,確定教學的基本方向。

教師在進行計算教學時可嘗試引入形式多樣的預學單,從數學的眼光、數學的思維、數學的語言等方面了解學生現有的知識結構、興趣點、思維情況和表達能力,讓每一節課的目標和內容設置有的放矢。這樣,能減少很多不必要的情境或舊知導入,把更多的時間還給學生,給課堂“增量”——或像本課一樣把原來的兩個課時壓縮到一個課時完成;或讓學生能更全面、深入地經歷問題解決的過程;或設置更多具有層次性、挑戰性的問題,多方面培養學生的推理意識。

2.知識關聯挖深度,計算教學助推理

推理意識的發展貫穿整個數學學習過程。為了拓寬學生推理的廣度,需要幫助學生把數學知識結構化,因為知識結構化不僅表征了知識的本質,還表征了知識點之間的關聯,明確了數與數之間的邏輯關系。

理解算理表征的四個層次:能夠理解數的算式和意義;有自己的想法并能說明理由;能夠理解不同的計算方法;在表征的基礎上理解計算通法。本節課從內容的整合到練習的設計,均在幫助學生構建知識脈絡,認識算法及通法,努力讓學生達到理解算理表征的第四層次。

深度學習背景下,基于學生的發展需求,教師要在設計教學時跳出整個課時、整個單元乃至整個小學階段,才能做到心中有脈絡,才能抓準數學本質,進而因材施教,提高不同層次學生的數學核心素養。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 郜舒竹.小學數學這樣教(第2版)[M].上海:華東師范大學出版社,2021.

(責編 楊偲培)