整本書進階式閱讀實施策略

戴蓉

【關鍵詞】高階思維;整本書閱讀;閱讀策略;核心素養

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“義教新課標”)指出:“思維能力是指學生在語文學習過程中的聯想想象、分析比較、歸納判斷等認知表現,主要包括直覺思維、形象思維、邏輯思維、辯證思維和創造思維。”[1]近幾年,不論是單篇閱讀、群文閱讀,還是整本書閱讀,其教學都趨向于聚焦思維活動,注重培養學生思維的敏捷性、靈活性、深刻性、獨創性和批判性。

“進階式閱讀”指的是以整本書閱讀為抓手,以高階思維能力培養為目標,通過設計由淺入深、由易到難的閱讀任務,引領學生的閱讀由一本走向多本,進而實現由感性走向理性、由淺層走向深層的思維進階。如何通過整本書閱讀培養學生的高階思維能力?下面,筆者結合自己的教學實踐,談一談整本書進階式閱讀的實施策略。

一、初階策略:設計學習任務群

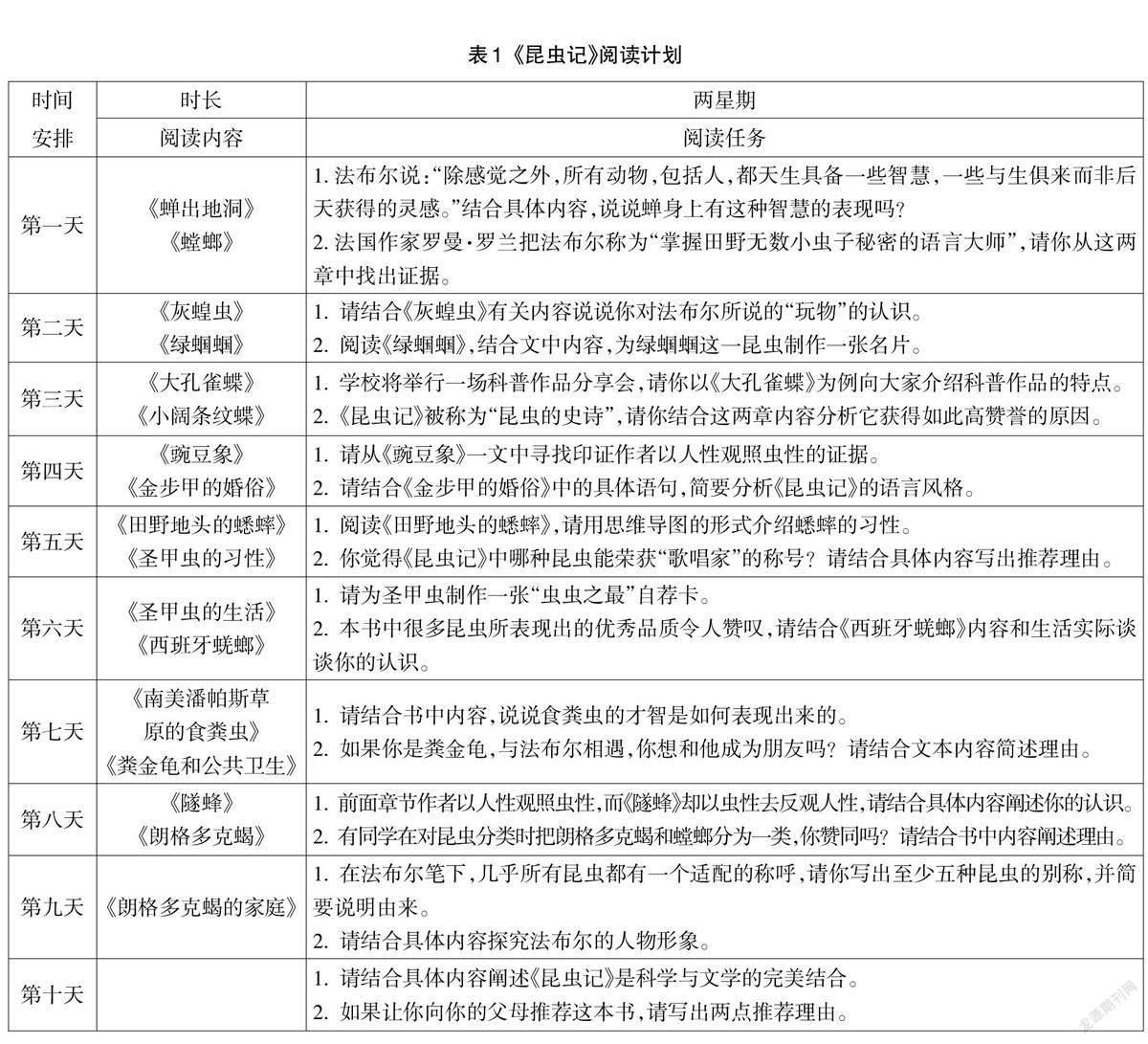

20世紀50年代,美國學者布盧姆等人提出思維的最低層次是識記,其上依次是理解、應用、分析、綜合、評估。2002年,有學者在此基礎上,將學習根據認知水平依次用記住、理解、應用、分析、評價和創造進行排序,其中記住和理解為低階學習,應用、分析、評價和創造為高階學習。[2]義教新課標的課程目標對第七學段的要求是:“對課文的內容和表達有自己的心得,能提出自己的看法,并能與他人合作,共同探討、分析、解決疑難問題”[3],這里的“提出自己的看法”和“分析、解決疑難問題”屬于高階學習范疇,它們都建立在理解文本的基礎上。在整本書閱讀過程中,教師可以設計一些提升學生聯想想象、分析比較、歸納判斷等能力的學習任務,有效拓展其思維的深度與廣度,從而提高學生思維品質。如筆者在開展《昆蟲記》整本書閱讀教學時,設計了以下閱讀探究任務(詳見表1)。

大部分初中生已具備一定的閱讀能力,但是分析、評價、創造等高階思維能力不足。因此,設計閱讀任務群時,筆者盡可能地摒棄有關表層信息識記類問題,而是指向探究、分析與評價,問題的答案也是開放多元的。學生只有深入閱讀,才能有自己的思考和見解,從而培養理性思維、批判質疑和勇于探索的精神。如閱讀任務“如果你是糞金龜,和法布爾相遇,你想和他成為朋友嗎?請結合文本內容簡述理由”,通過聯想想象,培養學生的形象思維能力;閱讀任務“閱讀《田野地頭的蟋蟀》,請用思維導圖的形式介紹蟋蟀的習性”,通過梳理歸納,培養學生的邏輯思維能力;閱讀任務“請結合《灰蝗蟲》有關內容說說你對法布爾所說的‘玩物的認識”,指向高階學習中的“分析、評價”,目的是培養學生的辯證思維能力。

開展整本書閱讀教學,如果教師能系統設計出有挑戰性的閱讀任務群,為學生的閱讀注入主動思考的動力,讓學生始終保持思維的張力,能有效促進學生高階思維的發展。

二、中階策略:撰寫專題小論文

統編教材非常重視對學生高階思維能力的培養,不僅體現在課后練習中,還體現在“名著導讀”的專題探究板塊。寫作專題小論文是開展專題研究的重要形式,對培養學生的理解能力、鍛煉學生的思維品質有著重要意義。如八年級下冊的“名著導讀”有《鋼鐵是怎樣煉成的》,教材給出了三個探究專題:一是“保爾·柯察金的成長史”,二是“保爾·柯察金的形象分析”,三是“‘紅色經典的現實意義”。對于同一本書,每個學生的閱讀興趣各不相同,教師要先引導學生明確自己的閱讀興趣點,再讓學生根據自己的興趣點選擇要探究的專題,進而從探究專題的角度重新開展整本書閱讀。在開展專題探究的過程中,筆者通常會帶領學生經歷以下四個階段:選題階段—準備階段—交流階段—完稿階段。

以《鋼鐵是怎樣煉成的》整本書閱讀為例,在選題階段,學生完成初讀之后,筆者采用“頭腦風暴”的方式,引導學生梳理自己的閱讀興趣點,讓他們將這些興趣點作為專題探究的切入點。這樣,學生既不會囿于教材推薦的探究專題,又會有更多的探究角度和思路,選題視角往往更加多元,如“保爾·柯察金的愛情觀”“誰是保爾·柯察金生命中的良人”“鋼鐵是怎樣煉成的”“保爾·柯察金的生命價值觀”“保爾·柯察金走上革命道路的原因”“保爾·柯察金成長的現實意義”“苦難與成長”等。在準備階段,學生會圍繞自己的選題重新走進文本,研讀相關章節,聚焦選題寫讀書筆記;也會借助互聯網查找相關資料,做好寫作專題小論文前的素材儲備工作,這一階段的成功與否直接決定了專題小論文寫作質量的高低。交流階段主要是分組研討,教師提前了解每個學生的選題方向,然后將相同選題的同學編為一組,學生通過討論交流初步構想自己的寫作思路,這一階段是提高閱讀認知、建構寫作體系的階段。完稿階段就是以寫作的形式直觀呈現閱讀思維的過程。

專題小論文將閱讀與寫作融合,讓學生從選定的專題這一獨特視角重新審視文本,在從散漫閱讀向專題閱讀過渡的過程中,對整本書的內容有了條分縷析的認識,有效戰勝了思維惰性,由感性認識上升到理性認識,由淺層閱讀走向深層閱讀。

三、高階策略:開展主題閱讀

如果說設計閱讀任務群、撰寫專題小論文是聚焦一本書的閱讀活動,那么開展主題閱讀探究則是不同文本的組合閱讀,通常也稱為比較閱讀。它需要學生打破一本書的邊界,走向多本書的整合,如果學生沒有系統思維,往往很難完成主題閱讀任務。

筆者將主題閱讀分為“確定議題—挑選書單—對比閱讀—分析討論”四個環節。以下是九年級主題閱讀探究活動案例。

在確定議題環節,首先采用“頭腦風暴”的方法,讓學生從教材必讀書目和選讀書目中找出一個比較閱讀點,然后提煉關鍵詞。這是主題閱讀的第一步,也是至關重要的一步。通過對教材內容的回顧,學生發現了很多可供比較的閱讀角度,提煉出成長、奮斗、苦難、英雄、小人物、語言暴力、諷刺藝術等關鍵詞,這些關鍵詞有的指向人物形象,有的指向作品主題,有的指向藝術手法。在挑選書單環節,要求學生針對要研究的關鍵詞,通過比較、篩選、分析,設計探究閱讀書單。如學生圍繞“奮斗”這一關鍵詞,確定的探究閱讀書單為《駱駝祥子》《鋼鐵是怎樣煉成的》《平凡的世界》《創業史》。主題閱讀一定是建立在初讀基礎上的回讀,回讀的目的不是理解整本書的內容,而是找出這本書中對自己理解主題有幫助的相關章節。學生通過對比閱讀體會四本書中“奮斗”的內涵,如《駱駝祥子》中祥子在烈日和暴雨下拉車的章節,《鋼鐵是怎樣煉成的》中保爾·柯察金冬天搶修鐵路和以文學創作為戰斗武器的章節,《平凡的世界》中孫少平吃高粱黑饃的章節,《創業史》中梁生寶到離家幾百里外的寶雞買稻種的章節等。這些挑選出來進行比對閱讀的章節,可以幫助學生通過相互對照更加深刻地理解文本的含義。在分析討論環節,通過舉辦讀書交流會等,讓學生就前一環節的主題探究進行展示交流和深度對話,使學生再一次走進經典文本,感受不同作品中人物的奮斗經歷,深刻理解被時代洪流裹挾下的個人命運,從而引發通過努力奮斗實現生命價值的思考,推動思維向深度與廣度拓展。課堂上,這個教學過程是動態變化、不斷生成的過程,是在教師引導下一步步走向文本深處的學習過程,學生在這樣的深度對話中一步步走進作者的內心世界,思維也變得更加深刻。

鐘啟泉教授曾指出,深度學習的精髓在于培育學生成為“探究者”與“思考者”,而非“記憶者”。[4]記憶指向的是知識,而探究指向的是思維,整本書閱讀只有立足學生思維,精心設計系列閱讀任務,才能讓新課標理念真正落地。