測量信號分析與處理課程實踐教學模式探索

馮旭哲 陳建云 瞿智 胡梅

[摘 要]測量信號分析與處理是國防科技大學儀器科學與技術專業的一門研究生必修課程,其開設的主要目的是培養學生從自然科學和工程技術中的復雜系統提煉出測量信號模型,進而選擇恰當的理論方法(數據處理方法)來解決工程實際問題的能力。為了讓學生更好地通過學習培養創新能力,學校應精心設計實踐教學內容,將科研實際工作中的高水平科研成果轉化成教學案例,用直觀的方法闡述復雜的物理現象。實踐研討課讓學生自行分組自選課題,課后進行資料查閱和文獻閱讀,制作研討課件進行課題匯報,并引導學生基于問題組織深入研討,通過匯報和研討加深學生對測量信號相關概念的理解,培養學生創新意識,提升學生創新能力,以達到課程實踐教學的目的。

[關鍵詞]測量信號分析與處理;實踐教學;教學模式

[中圖分類號] G642.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)04-0075-03

實踐教學是人才培養的重要環節,是高等教育的重要組成部分,是培養學生實踐能力和創新能力的主要方法和手段。與本科生相比較而言,研究生應該具備更高水平的創新意識、創新能力,創新能力的培養與提升是研究生教育的核心內容。如何在研究生課程教學中培養研究生的創新意識、提升研究生的創新能力是高校研究生教育亟待解決的問題,而實踐教學是解決這一問題的關鍵環節。本文以國防科技大學測量信號分析與處理課程為例,探討實踐教學如何在激發學生創新能力方面發揮作用。

一、課程特點

測量信號分析與處理是國防科技大學儀器科學與技術專業研究生的一門必修課程。對測量信號進行分析與處理,是探明被測對象內在規律的重要過程。作為儀器科學與技術專業的學生,本科階段已經學習了信號與系統等課程,研究生階段的測量信號分析與處理課程具有一定的前沿探索性質,以隨機過程和參數估計兩大基礎理論,加上數學模型辨識、譜估計和小波分析以及最優濾波與狀態估計等技術,構建新的知識體系。這些理論方法在工程測量、系統辨識、目標探測 、無損檢測、裝備故障診斷 、醫學生物信息技術等領域中都得到了廣泛應用,取得了顯著的成效。本課程的教學目的為培養學生從自然科學和工程技術中的復雜系統提煉出測量信號模型,進而選擇恰當的理論方法(數據處理方法)來解決工程實際問題的能力。

測量信號分析與處理課程的特點為數學導向性極強 ,教學內容涉及概率、頻譜分析、參數估計、系統辨識、最優濾波、小波變換等,因此,在課程的講授中應該同時兼顧數學公式和物理概念。一方面,因為測量信號分析與處理課程并不是一門數學課程,在教學過程中不能片面地強調理論方法在純數學意義上的嚴密性、完整性、普遍性以及數學工具的技巧性。另一方面,本課程如果繞開概率、頻譜分析、參數估計、系統辨識、最優濾波、小波變換的推導過程,只講實現步驟和應用實例就會成為科普式教學,使各種概念各自獨立,導致學生無法掌握概念的內在邏輯,無法深刻理解現象背后的本質,無法獲得自我學習的能力以及從此概念延伸到彼概念的能力。因此,在講授本課程時不能完全沒有數學推導,但是應該更加強調隱藏在數學公式背后的物理概念,讓學生理解數學理論是解決工程問題的工具。

從測量信號分析與處理課程的教學目標和特點來看,需要學生在掌握理論的基礎上發揮創新意識,創造性地解決實際工程問題,而幫助實現這一目標的關鍵環節在于實踐教學。

二、課程實踐教學設計

如何在有限的時間內高效完成相關知識的傳授,一直是教師面臨的一個難題。測量數據處理方法較為抽象,僅憑教師課堂講解,學生很難在短時間內理解相關概念。如果能夠通過實踐教學,比如借助仿真工具、通過例題,將復雜的概念轉化為直觀的印象,會降低學生的學習難度。

根據課程特點,本課程的講授原則為盡量直觀地闡述物理意義,給出必要數學公式的推導過程,舉例說明典型應用,用仿真工具給出算法結果,讓學生獲得直觀印象。

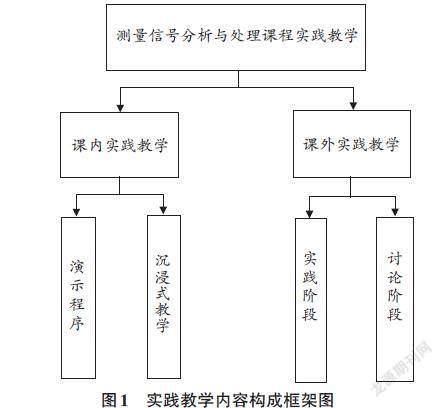

本課程實踐教學的設計原則為改變傳統課堂“教師講、學生聽”的模式,讓學生“想”起來、“動”起來,在實踐教學過程中激發學生的創新意識,提升其創新能力。本課程的實踐教學分為課內實踐教學和課外實踐教學兩部分,其內容構成如圖1所示。課內實踐教學以教師為主導,主要是由教師制作相關演示程序,講解科研實例,以沉浸式教學使學生深刻理解相關概念,提升學生創新意識和創新能力。課外實踐教學一般指專門的實踐研討課程,教師布置題目,學生在課外自主完成作業,然后集中交流討論。

以LMS(Linear Mean Squares)適應濾波器為例。在講解完靜態線性均方估計即LMS以后,學生普遍反映對LMS的物理意義即要求偏差向量中的各個分量的均方和最小有所了解。但是在繼續講解最小均方自適應算法的時候,如何理解梯度和梯度估計值、進行迭代、判斷收斂條件,這些都成為學生理解的難點。為此,教師特別用仿真工具編寫了時域上的LMS算法,在理論講解完成后展示LMS算法處理數據結果,通過現場修改參數,動態展示如何根據輸入數據的不同選取合適的數學模型。總之,先要讓學生在第一時間獲得直觀印象,激發他們探索問題的興趣,然后再詳細闡述其物理意義,這樣有助于學生加深對理論的理解。

教師在備課階段就應注意追蹤相關最新科研成果,將科研實際工作中的高水平科研成果轉化成教學案例。在教學案例中,采用沉浸式教學,即讓學生以科研負責人的角色,針對科研實際中遇到的問題進行研討和設計具體解決方案加以解決。讓學生思考面對實際工程問題時如何選擇理論工具的問題,這樣能有效地提高學生的科研創新能力,達到科教融合的目的。比如,在某水聽器的設計中,教師課前將需要解決的工程問題布置給學生,讓他們自己設計方案、設定參數,隨后在課堂上詳細講解設計的步驟以及需要考慮的問題,讓學生對比最佳工程解決方案和自己選定方案的異同,以提升學生靈活運用數學工具的能力和創新解決工程問題的能力。

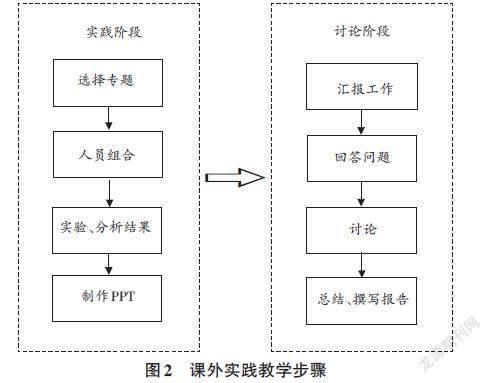

上述課內實踐教學能在一定程度上提高學生的創新能力,但是課堂時間畢竟有限,留給學生實際操作的時間不多。如果要進一步提升學生科研創新能力,還需要增加課外實踐教學環節,即設計專門的研討課,讓學生針對某些開放性的專題進行研討。研討分為兩個階段,即實踐階段和討論階段。實踐階段在課下進行,讓學生根據專題內容,設計演示程序、改變參數、觀察結果、準備報告,然后進入討論階段,即學生集中討論專題內容,教師作為組織者參與其中。

研討要求學生按每組4~5人分組,以PPT形式準備匯報研究結果,主要圍繞測量信號分析與處理開展,教師給出參考題目。考核方式為PPT匯報、研討發言交流、當堂回答問題、課后提交研討問題報告,根據實際實驗結果以及匯報、討論、研討報告的情況評分。課外實踐教學步驟如圖2所示。

三、課程實踐教學實踐與分析

筆者根據上述測量信號分析與處理課程實踐教學模式開展了一些教學實踐。2020年秋季學期共有三十八名學生分成八組在課下開展團隊合作,在課堂上每組派一名代表進行匯報,同組學生可以參與回答老師和其他同學提出的問題,教師也進行提問引導,與學生進行深入研討。

教學實踐題目共有四個,每個題目都由兩組不同的學生來完成,以進行結果對比和相互驗證。教學實踐題目如下文所述。

第一題: 系統辨識,重點在于讓學生通過實驗直觀地感受不同激勵信號系統辨識的結果。在Simulink平臺上構建仿真系統,其中,線性系統用某一低通濾波器來仿真。分別用正弦信號、白噪聲和偽隨機序列作為系統的輸入信號,并說明如何選取恰當的輸入信號,才能獲得正確的辨識結果。

第二題: LMS算法,觀察不同參數設置對算法性能的影響。分別設計MLMS算法、NLMS算法、DCTLMS算法、DFTLMS算法,分析參數改變對算法的影響以及比較不同算法之間的優劣。這幾種算法中,其自適應增益常數μ、信噪比SNR、歸一化遞推常數γ的大小對算法性能有很大的影響,實驗中需要分別改變參數、觀察實驗結果、分析算法性能。

第三題:最小二乘法在估計ARMA模型參數時的應用。在進行ARMA模型參數的最小二乘估計時,由于噪聲不可直接觀測,可先用最小二乘法估計AR(p)模型參數,并計算出估計值,然后再利用最小二乘法估計ARMA(p,q)模型的未知參數。這就導致模型參數a被估計了兩次,這時可讓學生分析為何參數需要估計兩次,比較兩次估計的精度,并分析原因。

第四題: 為正確辨識動態系統的數學模型,對系統本身的穩定性有何要求、如何判斷系統的穩定性等設計MATLAB函數,對不同系統進行辨識,并分析辨識的條件。

課外教學實踐課實際分為兩個階段即實踐階段和討論階段,這兩部分缺一不可。實踐階段即學生分組做題目的過程。本課程有些概念不容易直觀理解,只有通過實驗才能深入理解所涉及的概念,因為在實驗過程中,對細節的掌握有助于理解全局的物理概念。學生四五個人一個小組,大家分工合作,共同完成一個題目。學生在團隊中,不僅要求專業知識扎實,能完成分配給自己的任務,而且要求具備協作精神,使團隊效能最大化。這樣的實驗過程類似于科學研究過程,可以為學生進入課題研究做準備。討論階段需要以實踐階段為基礎。學生需要為討論問題寫一個發言稿,簡要介紹本組的題目、完成思路、存在問題等,這可以鍛煉學生的總結能力和表達能力。同時,在討論中要回答其他同學的問題、回應不同的質疑,也可以磨煉學生的邏輯思維和辯論能力。培養這些能力都是研究生教學過程中不可或缺的,有助于學生在參加科研課題中實現創新。實踐階段是討論階段的基礎,如果沒有實踐階段扎實的工作,討論就是“空中樓閣”“無源之水”,達不到應有的效果。同時,討論階段是實踐階段的總結和升華。如果沒有討論,學生無法從多角度評價自己的工作,無法開闊視野。通過討論,學生在評價他人工作的同時,也提升了對科研題目的宏觀掌控度,避免掉入“事務主義”的泥潭(只知做事不知方向)。這有利于發揮學生的主觀能動性,讓學生創造性地規劃自己的科研方向,提升創新意識和創新能力。

每個討論專題都安排了兩組學生完成,由于實驗條件、解決思路、仿真軟件版本、編程代碼等有所不同,兩組學生對于同一個問題所得到的結果不一定相同。這就會引起學生極大的興趣,他們會針對不同的結果展開激烈的辯論,在此過程中,學生對各個題目所涉及知識點的理解都加深了。對于沒有做這一專題的學生,在聽取匯報后,也會就自己感興趣的問題向作匯報的同學提問,一般都會得到匯報人及團隊成員的詳細解答。如此一來,不管是選做這一題目的學生,還是未選擇這一題目的學生,對所涉及概念的理解都達到了差不多相同的高度,極大地提高了學習效率。

此外,對于每組匯報,教師也會引導性地提出問題讓全班學生思考,比如系統辨識還可以采用什么信號進行激勵?從算法的實現角度來看,哪一種LMS算法最優?如果ARMA模型中噪聲不是白噪聲應如何估計參數?系統可辨識對于動態系統的參數變化有什么約束?教師的引導使討論既有形式上的多樣性,又保持了正確的大方向,提高了討論效率,在有限的時間內發揮了最大的效能。

總體而言,每名學生都積極參與了小組選題材料的準備,精心制作了匯報課件,課下經過多次演練,每組派代表進行了展示匯報,在研討環節認真回答了老師和同學提出的問題,表現良好。通過匯報和研討,學生了解了四個選題方向的國內外研究現狀和關鍵技術發展趨勢,對其中感興趣的技術細節進行了深入探討,并將成果寫入了研討總結報告中。學生普遍反映,通過課內外實踐教學,自己獨立解決工程問題的創新意識、創新能力均有所提升。

四、結語

在研究生課程實踐教學中,最重要的是如何提升學生的創新意識和創新能力。測量信號分析與處理課程通過課內實踐教學和課外實踐教學,將科研成果形成教學典型案例和研究專題,讓學生深入理解測量信號分析與處理的相關概念,并通過教師課堂演示程序、分組研究專題、集中討論、總結撰寫報告等方式讓學生深度參與專題研究,激發學生利用創新思維分析解決問題的熱情,提升創新能力,為學生今后開展前沿研究工作、產出高水平科研成果打下堅實的基礎。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 余偉健.基于提高研究生科研創新能力的科教融合培養實施途徑[J].大學教育,2021(4):25-28.

[2] 楊艷.研討式教學模式在《社會研究方法》課程中的實踐[J].高教論壇,2020(1):35-37.

[3] 蘇俊宏,徐均琪,吳慎將,等.科研賦能教學模式下研究生創新能力培養的探索與實踐[J].學位與研究生教育,2021(2):36-39.

[4] 張大良.提高人才培養質量做實“三個融合”[J].中國高教研究,2020(3):1-3.

[5] 朱純欣.科教融合視域下創新型研究生培養模式的探索與實踐:以南工海外人才緩沖基地第二課堂建設為例[J].高教學刊,2018(9):47-49.

[6] 盧芳云,張舵.“武器毀傷中的力學”新生研討課教學實踐[J].高等教育研究學報,2020,43(1):110-115.

[7] 謝小東,李平.以激發興趣為導向的新生研討課教學探索[J].電氣電子教學學報,2020,42(2):16-19.

[8] 趙麗敏.新生研討課教學內容設計與教學質量提升探究[J].高教論壇,2018(5):23-26.

[9] 潘仲明.隨機信號與系統[M].北京:國防工業出版社,2013.

[10] 張賢達.現代信號處理[M].3版.北京:清華大學出版社,2015.

[責任編輯:龐丹丹]