雙城·異曲·同工

【摘要】本文通過《望海潮》《揚(yáng)州慢》比較鑒賞教學(xué),嘗試探索“雙新”背景下的課堂教學(xué)方式,力圖在人教版選擇性必修下冊教材定位與詩歌單元視域下,以學(xué)生為主體,以教材為依托,借任務(wù)驅(qū)動,提升學(xué)生的古詩詞鑒賞能力。

【關(guān)鍵詞】古詩詞;比較鑒賞;《望海潮》;《揚(yáng)州慢》

作者簡介:沈冬芳(1984—),女,上海師范大學(xué)附屬中學(xué)。

一、創(chuàng)意說明

縱觀教材的教學(xué)定位,“必修”是所有高中學(xué)生都必須學(xué)的,而“選擇性必修”是給要參加高考的學(xué)生修習(xí)的[1]。因此,必修教材注重共同基礎(chǔ)性,選擇性必修教材則注重對基礎(chǔ)內(nèi)容的延伸、拓展。《望海潮》《揚(yáng)州慢》屬于人教版選擇性必修下冊教材第一單元的課文。這一單元與同冊其他單元相比,突出了詩歌單元的文體特征。筆者通過縱向、橫向聯(lián)系,結(jié)合這兩首詞的教學(xué)內(nèi)容,將教學(xué)目標(biāo)確定為“讓學(xué)生總結(jié)學(xué)習(xí)古代詩歌的經(jīng)驗(yàn)并形成一定的理性認(rèn)識”。

根據(jù)《普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)》的要求,教師在教學(xué)中要培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立閱讀和鑒賞的能力,讓學(xué)生能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出問題,對文本做出自己的分析和判斷,努力從不同角度和層面進(jìn)行闡述、評價(jià)和質(zhì)疑。比較是一種辨析、聯(lián)系式的思維,學(xué)生學(xué)會比較,能提升自身的思維層次。比較鑒賞相比于文本的孤立鑒賞,更注重脈絡(luò)的貫通;相比于具體內(nèi)容的講解,則更注意抽象方法的遷移。然而,比較是理念而非路徑,如果盲目比較,很可能使教學(xué)內(nèi)容過于零散,或?qū)⒑唵螁栴}復(fù)雜化,讓學(xué)生對古詩詞產(chǎn)生畏難情緒。只有結(jié)合兩首詞的文體、文本特征,找到關(guān)鍵的比較點(diǎn),才能做到游刃有余,讓學(xué)生獲取真知。

教材編者將《望海潮》《揚(yáng)州慢》放在同一個(gè)單元,主要是因?yàn)閮烧呔哂锌杀刃裕鼈兙猿鞘袨轭}材,但在作者、時(shí)代、寫法、情感等方面有著明顯差異。對這兩首關(guān)于城市的詞進(jìn)行比較鑒賞,有助于學(xué)生以點(diǎn)帶面地領(lǐng)會古詩詞比較鑒賞的路徑和關(guān)鍵點(diǎn),從而形成理性認(rèn)知。

二、設(shè)計(jì)特色

(一)設(shè)計(jì)以學(xué)生為主體的教學(xué)內(nèi)容

基于立德樹人的教育總目標(biāo),語文學(xué)科相應(yīng)的核心素養(yǎng)體現(xiàn)在語言、思維、審美、文化方面。以核心素養(yǎng)為中心的語文課程目標(biāo)體系突出育人取向,體現(xiàn)學(xué)生立場,強(qiáng)調(diào)課程整合,彰顯時(shí)代特點(diǎn)[2]。語文核心素養(yǎng)培養(yǎng)目標(biāo)的達(dá)成不是由教師唱主角,而需要緊扣學(xué)生主體,讓學(xué)生自己進(jìn)行體悟、思辨、創(chuàng)造等語文學(xué)習(xí)活動。事先了解學(xué)生興趣、知識儲備、困惑難點(diǎn)是本堂課的設(shè)計(jì)背景和依據(jù)。筆者考慮到部分學(xué)生對古詩詞有畏難情緒,因此想要在舊知梳理中讓學(xué)生激發(fā)解決問題的信心,找到解決問題的線索;也懂得學(xué)生比較關(guān)注高考詩歌題型的變化,因此并未機(jī)械地將學(xué)考分離,而引入高考題,讓學(xué)生領(lǐng)悟古詩詞學(xué)習(xí)的新任務(wù)、新要求;還關(guān)注到部分學(xué)生尚未形成完善的知識框架,因此想要通過兩首詞的教學(xué),和學(xué)生一起總結(jié)出一套古詩詞比較鑒賞的方法。

(二)搭建基于學(xué)生的學(xué)習(xí)支架

為了讓學(xué)生充分發(fā)揮主體作用,教師需要根據(jù)學(xué)生的思維等方面的特點(diǎn)搭建學(xué)習(xí)支架。所以,筆者在本課的教學(xué)過程中先讓學(xué)生梳理舊知,再讓學(xué)生進(jìn)行比較鑒賞,而后聯(lián)系高考題要求學(xué)生在實(shí)踐中內(nèi)化新知,最后讓學(xué)生整合歸納,力求以環(huán)環(huán)相扣、逐步深入的教學(xué)使學(xué)生循序漸進(jìn)、有條不紊地展開思考,充分、積極地參與到課堂學(xué)習(xí)中。

三、教學(xué)過程

(一)第一課時(shí)

筆者讓學(xué)生借助課后注釋,自主閱讀《望海潮》《揚(yáng)州慢》,并從旁答疑,讓學(xué)生理解詞的大意。

(二)第二課時(shí)

活動一—溫故而知新

1.教師進(jìn)行導(dǎo)入。

師:相信同學(xué)們通過高中兩年的學(xué)習(xí),已經(jīng)積累了一些解讀詩歌的知識。下面我們一起溫故而知新,將已有知識運(yùn)用在《望海潮》《揚(yáng)州慢》的比較鑒賞中,看看有沒有新的發(fā)現(xiàn)。

2.教師讓學(xué)生梳理常用的詩歌解讀方法。

師:之前我們學(xué)習(xí)了《短歌行》《登高》《念奴嬌·赤壁懷古》《永遇樂·京口北固亭懷古》《聲聲慢》等詩詞,下面請同學(xué)們回顧這些經(jīng)典詩詞,梳理常用的解讀詩歌的方法。

設(shè)計(jì)意圖:高三學(xué)生對古詩詞已有一定的知識儲備,但有的學(xué)生存在整合歸納方面的不足。這是因?yàn)楸匦藿滩牡墓旁娫~教學(xué)往往以單篇教學(xué)為主,并且和選擇性必修教材的教學(xué)要求有所不同。而單篇古詩詞的解讀經(jīng)驗(yàn)是提煉方法的基礎(chǔ),所以讓學(xué)生梳理已掌握的詩歌解讀方法,既可以幫助學(xué)生溫習(xí)舊知,也可以為學(xué)生明確兩首詞的比較點(diǎn)服務(wù)。

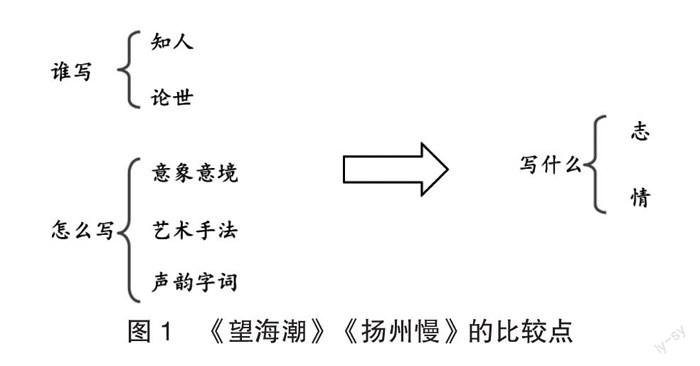

3.學(xué)生品讀兩首詞,討論后初步確定兩首詞的比較點(diǎn)。學(xué)生初讀《望海潮》《揚(yáng)州慢》后發(fā)現(xiàn)它們的相同之處是描寫了城市,創(chuàng)作于宋代;不同之處是詞的寫法、情感明顯不同,詞人柳永、姜夔分別是北宋人、南宋人。師生經(jīng)過討論確定的兩首詞的比較點(diǎn)如圖1所示。

設(shè)計(jì)意圖:在教學(xué)中,比較鑒賞需要教師根據(jù)文體、文本差異,確定具體的可切中要害的比較點(diǎn),以免出現(xiàn)盲目比較或?yàn)榱吮容^而比較的情況。筆者引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)兩首詞的特點(diǎn),結(jié)合已學(xué)的詩歌解讀方法,審慎挑選,去蕪存菁,進(jìn)而做到精準(zhǔn)比較,加深對比較鑒賞路徑的認(rèn)識。

活動二—比較助發(fā)現(xiàn)

1.學(xué)生置身詞境,分別用一個(gè)詞語概括兩首詞所寫城市的特點(diǎn)。

歸納:《望海潮》所寫的城市—杭州可用詞中“錢塘自古繁華”的“繁華”來形容;《揚(yáng)州慢》所寫的城市—揚(yáng)州可用詞中“則四顧蕭條”的“蕭條”來形容。

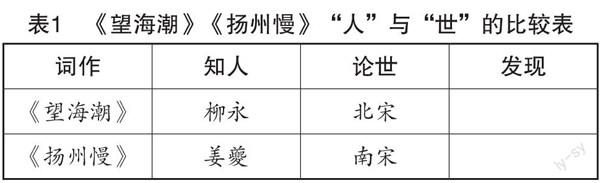

2.學(xué)生根據(jù)所學(xué)知識,比較兩首詞的“人”與“世”,在表1的相應(yīng)位置寫下自己的發(fā)現(xiàn)。

歸納:柳永和姜夔所歌詠的同為自古繁華的名都,然而因時(shí)代風(fēng)云變幻和個(gè)人經(jīng)歷的不同,這兩座城折射出了完全不同的風(fēng)貌與特質(zhì)。

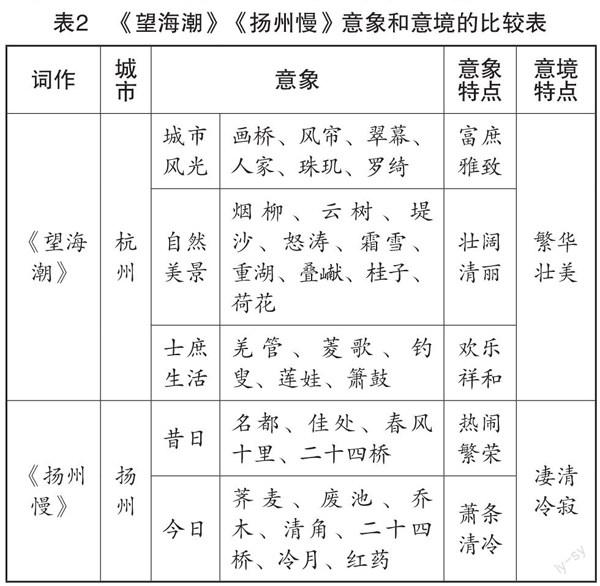

3.學(xué)生結(jié)合單元研習(xí)任務(wù),比較兩首詞在意象選取和意境營造上的不同(預(yù)設(shè)答案如表2所示)。

設(shè)計(jì)意圖:揣摩意象特點(diǎn),形成整體畫面,從而體察意境,是解讀詩歌的重要方法。兩首詞所選意象截然不同,學(xué)生通過對意象的比較可以初步感知兩首詞意境的不同之處。意象與意境是中國古典美學(xué)的重要范疇,學(xué)生對此較為熟悉,但審美鑒別力還有待提高。雖然他們的腦海中有意象類別的概念,如哪些屬于思鄉(xiāng)類意象,哪些意象和羈旅有關(guān),但他們往往不太了解對于同一題材,不同的詞人在意象上分別有哪些創(chuàng)新之處或做出了什么選擇。借這一活動環(huán)節(jié),既可讓學(xué)生明了意象、意境之間的內(nèi)在聯(lián)系,也可讓學(xué)生感知詩詞意象的豐富和微妙。

4.學(xué)生思考兩首詞主要使用了哪種手法來將意象巧妙地進(jìn)行呈現(xiàn)(預(yù)設(shè)答案如表3所示);思考若將兩首詞的手法互換,效果如何,并在表4的相應(yīng)位置寫出互換后的效果。

歸納:《望海潮》既然寫了“錢塘自古繁華”,那么今昔對比則無法突出今日盛景和贊嘆之情。如果用鋪陳手法來寫《揚(yáng)州慢》,那么僅能表現(xiàn)今日的蕭條,而無法彰顯揚(yáng)州的空城慘象和傷亂之悲。

設(shè)計(jì)意圖:詩歌非常講究藝術(shù)手法和語言的錘煉,詩人只有用精妙的手法呈現(xiàn)意象,才能貼切地傳情達(dá)意。所以,要想把握詩歌情感差異,除品讀意象之外,還得進(jìn)一步比較并鑒賞兩首詞別具一格的意象呈現(xiàn)方式。

5.學(xué)生分別找出兩首詞的韻腳,并通過朗讀體會聲情之美。

歸納:《望海潮》中的“華、花、娃、夸”押

“ua”韻,讀起來歡快、激昂;《揚(yáng)州慢》中的“程、青、兵、城、驚、情、聲、生”押“ing、eng”韻,讀起來低沉、壓抑。

設(shè)計(jì)意圖:古詩詞不僅需錘煉語言,而且需講究聲韻。鑒于詞的文體特征和兩首詞的音律特點(diǎn),筆者讓學(xué)生借助朗讀或吟唱,這樣能夠加深學(xué)生對詞的了解,讓學(xué)生直觀感知詞的意境之美。

活動三—實(shí)踐出真知

1.小試牛刀,遷移內(nèi)化。

題目:請賞析《秋夜與友人宿》的尾聯(lián)“寒城欲曉聞吹笛,猶臥東軒月滿床”與《秋夜同友人話舊》的尾聯(lián)“何當(dāng)歸去重?cái)y手,依舊紅霞作近鄰”在情感表達(dá)上的不同。

參考答案:前一首詩尾聯(lián)寓情于景,視聽結(jié)合,通過笛聲、月色等意象描繪出秋夜拂曉時(shí)分凄清的氛圍,表達(dá)了長愁無眠、宦游他鄉(xiāng)(思鄉(xiāng))的漂泊之苦。后一首詩尾聯(lián)運(yùn)用想象(或虛寫)的手法,表達(dá)了對歸去后攜手伴紅霞的溫馨美好畫面的憧憬,對往日美好生活的懷念,對再一次相聚重?cái)y手的期盼和對友情的珍重。

歸納:結(jié)合詩歌的整體閱讀和題目要求,只有通過對兩首詩意象和手法的比較,才能切中肯綮,準(zhǔn)確把握兩首詩的情感。

2.練習(xí)真題,總結(jié)提煉。

題目:歐陽修的《畫眉鳥》和文同的《畫眉禽》這兩首詩中,畫眉鳥所起的作用并不相同,請簡要分析。

解題步驟及參考答案如下。(1)明寫法:①找出意象的不同。歐詩主要寫的是畫眉鳥意象的叫聲特點(diǎn),正面描寫了“鎖向金籠”與“自在啼”的兩種鳥鳴,還寫了畫眉鳥在高處和低處的樹林間“隨意移”的形象特點(diǎn);文詩主要描寫了畫眉鳥雖在“高籠”中,其鳴聲卻能讓人如置身于“千巖萬壑中”。②找出手法的不同。歐詩運(yùn)用托物言志和對比的手法,借對林間畫眉鳥的肯定寄托詩人的情懷;文詩通過側(cè)面描寫,對比“公庭事簡人皆散”前后畫眉鳥鳴叫聲的聽覺感受,來映照詩人的心境。(2)析情志:歐詩寄托了歸隱山林、掙脫羈絆、向往自由的情懷;文詩襯托出詩人高潔出塵、閑散淡泊、襟韻灑落的人物形象。

歸納:只有進(jìn)行梳理、發(fā)現(xiàn)、比較、探究,才能明白“怎么寫”為“寫什么”服務(wù),“寫什么”決定了“怎么寫”。所以“誰寫(知人、論世)”“怎么寫(意象意境、藝術(shù)手法、聲韻字詞等)”是解讀古詩詞“寫什么(志、情)”的重要途徑,也是進(jìn)行古詩詞比較鑒賞的重要內(nèi)容。

設(shè)計(jì)意圖:考試中的詩歌比較鑒賞題對學(xué)生提出了時(shí)間和能力方面的要求,原本研讀一首詩詞的時(shí)間得用于兩首詩詞的品讀、比較和表達(dá),這就需要學(xué)生能切中要害,但有的學(xué)生的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)尚不足。設(shè)計(jì)這個(gè)實(shí)踐環(huán)節(jié),旨在讓學(xué)生結(jié)合課堂所學(xué)內(nèi)容熟悉高考詩歌新題型,結(jié)合高考詩歌新題型內(nèi)化課堂所學(xué)內(nèi)容,以期達(dá)到一箭雙雕的教學(xué)效果。

(三)總結(jié)

柳永筆下的杭州,有烈火烹油的繁盛喧鬧;姜夔筆下的揚(yáng)州,有如泣如訴的劫后悲音。師生通過對兩首詞的比較鑒賞,足見雙城雖為異曲卻有同工之妙。教師唯有懂得有的放矢地開展古詩詞比較鑒賞,找準(zhǔn)比較點(diǎn),才能披文入情,從中發(fā)現(xiàn)古詩詞的深厚內(nèi)涵。