數字普惠金融發展對企業勞動力需求的影響

匡廣璐 楊杰 孫亞蘭

摘? ?要:在數字技術與傳統金融業融合的大背景下,探究企業如何通過數字普惠金融的發展來擴大就業容量、穩定就業形勢具有重要意義。本文選取2011—2019年中國滬深A股非金融類上市公司數據,實證考察數字普惠金融發展對企業勞動力需求的影響。研究表明,數字普惠金融發展可以顯著促進企業勞動力需求增加,這種促進作用主要通過緩解企業融資約束、提高企業生產效率和推動企業研發創新三條途徑實現。異質性分析表明,國有企業、外部治理環境好以及勞動密集度高的企業,數字普惠金融發展對其勞動力需求促進作用更為顯著。進一步研究發現,數字普惠金融提升了企業高、低等學歷勞動力占比,降低了中等學歷勞動力占比,影響了勞動力市場的就業結構。本文基于“六穩”和“六保”的背景,為數字普惠金融高質量服務于實體經濟、增加社會就業崗位提供了政策啟示。

關鍵詞:數字普惠金融;企業勞動力需求;穩就業;高質量發展

中圖分類號:F832? ?文獻標識碼:A? 文章編號:1674-2265(2023)03-0059-10

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.03.009

一、引言與文獻綜述

就業是民生之本,財富之源。2022年初,國務院發布的《政府工作報告》提出要繼續做好“六穩”“六保”①工作,強化就業優先政策,大力拓寬就業渠道,加大對企業穩崗擴崗的支持力度。企業是社會創造財富的微觀主體,同時也是提供就業崗位的重要載體,穩就業作為六穩之首,其關鍵就是要通過企業吸納就業以保證全社會生產經營活動的正常運行。但近年來,國內外經濟形勢錯綜復雜,企業生存壓力顯著增大,人口就業環境極其嚴峻。一方面,國際局勢的動蕩不安等因素使得全球經濟下行壓力持續上升,大環境的沖擊使得大量企業生產經營舉步維艱,甚至瀕臨倒閉,企業對勞動力的需求斷崖式下跌;另一方面,國內產業升級、技術進步對勞動者就業素養提出了更高的要求。在廣東、上海等部分發達地區,本科以上的高學歷求職者也遇到一崗難求的局面,國內結構性就業矛盾日益突出。鑒于此,如何在穩就業、保民生的發展背景下,為穩定我國勞動力市場上的就業水平尋找一條現實路徑,這對促進經濟高質量發展和實現全民族共同富裕具有重要意義。

目前,現有的文獻多聚焦于匯率變動(毛日昇,2013)[1]、稅收政策(董再平,2008)[2]、信息化(孫偉增和郭冬梅,2021)[3]以及環境規制(崔廣慧和姜英兵,2019;Boqiang和Zhensheng,2022)[4,5]對勞動力需求的影響,金融因素特別是目前蓬勃發展的數字普惠金融對微觀企業勞動力需求的影響尚需進一步探索。得益于互聯網、大數據、云計算、5G等新興數字化技術的崛起,傳統金融領域逐漸向數字金融方向轉型升級(楊杰等,2022)[6]。數字普惠金融作為一種全新的金融業態,能夠突破傳統金融領域在時空和成本上的諸多限制,充分地體現了普惠金融的應有之義。一方面,數字普惠金融能更好地為受到金融排斥的弱勢群體以及長尾企業提供一切可承擔的金融服務,包括運用數字化技術進行網絡借貸、互聯網保險、互聯網理財以及網絡支付等(馬國旺和王天嬌,2022)[7],降低其金融交易成本和提升其外部融資的可得性,進而有效緩解企業融資約束;另一方面,數字普惠金融的發展與創新也可以被實體企業借鑒和學習,從而產生技術溢出效應(段軍山和高雯玉,2022)[8],不僅可以促使企業自主研發或購置先進生產設備進而提升生產效率,而且為企業創新活動提供了技術支撐。數字普惠金融發展所帶來的這些良性效應可以在很大程度上緩解目前我國企業所面臨的生存壓力,通過促發展來加大對勞動力的需求,成為當下緩解我國就業量與結構雙重失衡問題的重要突破口。因此,在數字技術廣泛應用和就業形勢不容樂觀的大背景下,研究企業如何通過數字普惠金融來實現穩定就業的效果具有重大的理論價值與實踐意義。

鑒于此,本文基于2011—2019 年滬深A股非金融類上市公司數據,識別數字普惠金融發展與企業勞動力需求的關系,從影響效果、機制路徑和異質性三個方面考察數字普惠金融發展對企業勞動力需求的影響。本文可能存在以下貢獻:第一,以往研究大多基于宏觀視角,利用省域或行業層面的數據研究數字普惠金融發展與就業之間的關系(馬國旺和王天嬌,2022;冉光和與唐滔,2021)[7,9],本文首次從微觀企業視角出發,深入挖掘數字普惠金融發展對企業勞動力需求的影響,為經濟社會實現高質量發展和就業增長的目標提供了理論基礎。第二,通過梳理出融資約束效應、生產效率效應和研發創新效應這三種作用路徑,并對其進行實證檢驗,探析了數字普惠金融發展對企業勞動力需求影響的“黑箱”。第三,本文將產權性質、外部治理環境以及勞動密集度等因素引入實證分析中,充分地考慮了數字普惠金融對于勞動力需求的異質性影響。第四,本文還進一步探討了數字普惠金融對企業勞動力需求的影響的學歷結構差異,發現數字普惠金融會提升企業高、低等學歷勞動力占比,降低中等學歷勞動力占比,為相關就業群體更好地適應未來就業形勢和政府制定就業政策提供參考。

二、理論分析與研究假設

(一)數字普惠金融通過緩解企業融資約束影響勞動力需求

數字普惠金融緩解企業融資約束主要通過以下三個途徑來實現:第一,企業在融資過程中需要向傳統金融機構提供抵押物作為擔保,而傳統金融機構對于抵押物的要求過高,很多企業缺乏與之相匹配的抵押物(謝世清和劉宇璠,2019)[10]。基于互聯網、大數據、云計算等技術,數字普惠金融的發展削弱了傳統金融機構對于抵押物的依賴,降低了金融服務門檻,提高了金融服務效率。第二,信息不對稱和信用評估難也是導致融資難的重要因素。基于數字化技術的應用,金融機構可以更加快速、便捷地采集企業的信息,利用數據處理技術對各種非結構化、低價值的信息進行提煉、處理,與企業的財務、行為等高價值信息進行結合,從而更能真實地反映企業的信用、資金需求等情況,緩解雙方的信息不對稱性(劉莉和楊宏睿,2022)[11]。第三,數字普惠金融的快速發展還會加劇金融行業的競爭,促使金融機構優化服務模式、完善線上平臺,研發更高效便捷的金融產品,豐富企業的融資選擇,拓寬融資渠道。

然而,企業融資約束的緩解對勞動力需求存在兩種不同的作用:正向的就業創造效應和負向的就業替代效應。一方面,數字普惠金融通過降低企業融資門檻、提高融資效率以及拓寬融資渠道(馬國旺和王天嬌,2022)[7],使企業能夠得到及時有效的外部資金支持,進而擴大生產規模,增加勞動力需求,創造更多就業崗位。另一方面,數字普惠金融通過緩解融資約束也為企業數字化轉型奠定了扎實的資金基礎,并提供一系列優質的技術工具,幫助企業甄別數字化轉型的最優路徑(王宏鳴等,2022)[12]。企業數字化轉型過程中,生產結構會發生改變,傾向于更多利用數字化技術和工業機器人等生產要素來代替傳統勞動要素的投入,從而降低勞動力需求。因此,基于以上分析,本文提出以下假設:

H1a:數字普惠金融通過緩解企業融資約束,推動企業擴大生產規模,增加勞動力需求,發揮就業創造效應。

H1b:數字普惠金融通過緩解企業融資約束,驅動企業數字化轉型,減少勞動力需求,發揮就業替代效應。

(二)數字普惠金融通過提高企業生產效率影響勞動力需求

數字普惠金融對企業的另一個直接影響是提高企業的生產效率。一方面,信貸資源的錯配是導致企業生產效率損失的一個重要原因(江紅莉和蔣鵬程,2021)[13],而數字普惠金融的發展可以改善資源配置效率,為企業營造一個良好、公正的金融市場環境,有利于生產效率的穩步提升。另一方面,數字普惠金融實質上就是互聯網、區塊鏈等數字技術與傳統金融有機結合的過程,這些金融科技的創新與發展可以被實體企業復制學習,從而產生技術溢出效應(段軍山和高雯玉,2022)[8],企業在學習模仿的過程中也會增加智能化設備和產品的購買,從而提高自身的生產效率。

生產效率的提升也會對企業的勞動力需求產生正反兩個方面的影響。一方面,生產效率的提升意味著在單位時間內企業可以生產出更多的商品,創造出更多的利潤,使工人的工資水平得到一定程度的上漲,進而提升整個社會的福利水平和人們的實際收入,企業有足夠的動機雇傭更多的工人去創造更多的產品以滿足日益增長的消費需求。另一方面,機器人等智能化設備的引入,在一定程度上會淘汰某些重復性、非交互性的工作崗位,降低對依靠純粹體力和時間的低級勞動力的需求,引發“機器替人”現象。 Acemoglu和Restrepo(2020)[14]發現,自1990年之后,美國工廠中每千名工人中每增加一個機器人,將會導致就業人口比例下降0.2個百分點。此外,Aghion和Howitt(1994)[15]發現技術進步會引發勞動力價格上漲,增加企業成本,降低企業對于勞動力雇傭的積極性。因此,基于以上分析,本文提出以下假設:

H2a:數字普惠金融通過提高企業的生產效率,促進企業創造更多利潤,增加勞動力需求,發揮就業創造效應。

H2b:數字普惠金融通過提高企業的生產效率,引發“機器替人”現象,減少勞動力需求,發揮就業替代效應。

(三)數字普惠金融通過促進企業研發創新影響勞動力需求

數字普惠金融還可以推動企業進行研發創新。研發創新活動資金需求大、周期長、風險高,大部分傳統金融機構不愿為高風險、高投入的項目提供信貸支持,使得企業創新活動的開展受到限制(劉莉和楊宏睿,2022)[11]。數字普惠金融的飛速發展賦予金融業全新的數字生態,金融機構可以準確地捕捉創新項目真實的資金需求情況和發展前景,精準確定借貸目標,提供信貸支持。此外,如果企業進行創新所帶來的私人邊際收益小于社會邊際收益時,企業也會缺乏足夠的動力去研發創新,而政府“看得見的手”能有效地解決該問題(李永奎和劉曉康,2022)[16]。在政府鼓勵創業創新的背景下,數字普惠金融憑借數據處理等技術可以使政府很好地了解企業創新項目的具體特征,提供補助支持。

企業進行研發創新活動也會對勞動力需求產生正反兩個方面的影響。一方面,企業在進行創新升級的過程中必然需要高新技術人才,如軟件編程開發人員、信息技術管理人員以及高級智能制造人員等,企業對高技能勞動力的需求隨之增加。此外,隨著企業不斷進行創新研發,新產品、新部門以及新崗位也會隨之誕生,從而帶動就業增長新熱點。另一方面,根據熊彼特提出的“創造性破壞”理論,創新就是不斷地從內部革新經濟結構,即不斷創造新的結構,破壞舊的結構。企業在創新過程中孕育新部門和新崗位時,必然也會淘汰舊部門和舊崗位,造成對低值勞動力的需求下降。因此,基于以上分析,本文提出以下假設:

H3a:數字普惠金融通過加大企業研發創新力度,產生新部門和新崗位,增加勞動力需求,發揮就業創造效應。

H3b:數字普惠金融通過加大企業研發創新力度,淘汰舊部門和舊崗位,減少勞動力需求,發揮就業替代效應。

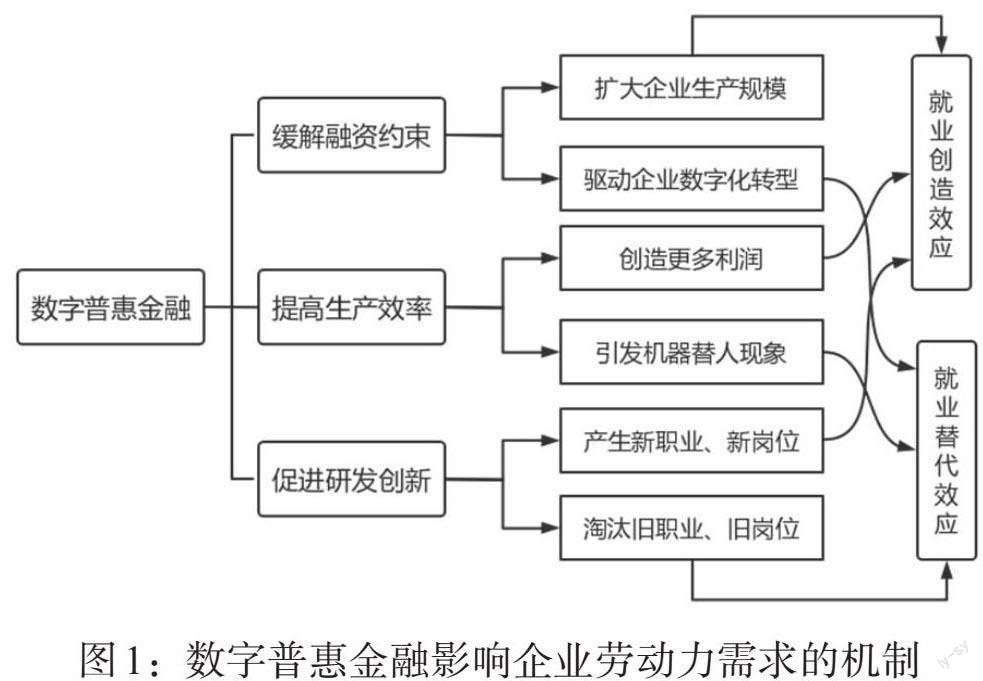

根據上述理論分析,數字普惠金融影響企業勞動力需求的機制如圖1所示。

三、研究設計

(一)樣本處理與數據來源

本文以 2011—2019 年滬深A股非金融類上市公司為初始樣本,為保證實證結果準確性,對樣本進行如下篩選:(1)剔除ST、*ST以及財務數據異常的樣本;(2)剔除資產負債率小于0的數據;(3)對所有連續變量進行了1%水平上的縮尾處理以消除極端值的干擾。其中,數字普惠金融總指數以及三個一級指標數據來源于北京大學數字研究中心,企業財務數據、勞動力需求和結構數據均來自萬得數據庫和國泰安數據庫,地區特征數據來源于《中國統計年鑒》。

(二)變量定義

1. 被解釋變量:企業勞動力需求(Emp)。本文借鑒崔廣慧和姜英兵(2019)[4]的度量方法,用企業當期與上期在職員工人數自然對數之差來度量企業勞動力需求。

2. 核心解釋變量:數字普惠金融發展水平(Lndf)。本文采用北京大學數字金融研究中心發布的《數字普惠金融指數(2011—2020)》來量化數字普惠金融發展水平,該指數包括了中國31個省(自治區、直轄市,以下簡稱省份)以及337個城市的數據,并從覆蓋廣度、使用深度以及數字化程度三個維度進行分析,更能全面準確地反映數字普惠金融的發展水平。本文基于省級層面的數字普惠金融總指標,將每個省份的數字普惠金融發展水平與微觀企業注冊地所在省份數據進行匹配。除此之外,為了減小數據異方差性導致的模型估計偏誤,對數字普惠金融發展水平取自然對數。

3. 中介變量。(1)融資約束。本文構建兩個指標來衡量企業的融資約束。一是借鑒劉莉亞等(2015)[17]的研究,計算SA指數來衡量企業的融資約束。SA指數的計算方法為SA= -0.737×Size+0.043×Size2 -0.04×Age,其中Size為企業總資產的自然對數,Age為企業成立年齡。由于SA指數結果為負數,為了方便解讀,對SA指數取絕對值,絕對值越大,融資約束越強。二是參考譚躍和夏芳(2011)[18]以及魏志華等(2014)[19]的度量方法,根據企業的經營性現金流、現金股利、現金持有、資產負債率、托賓Q值以及年初總資產構建KZ指數。KZ指數越大,融資約束越強。(2)生產效率。測量企業全要素生產率的主要方法有C-D生產函數法、半參數LP法和OP法以及廣義矩估計GMM法。C-D生產函數法存在同時性偏差和樣本選擇性偏差等內生性問題,廣義矩估計GMM法要對樣本進行大量的差分和滯后值處理,半參數LP法和OP法在修正模型內生性問題時受限較小。因此,本文分別利用LP法和OP法計算的企業全要素生產率來衡量企業的生產效率。(3)研發創新。本文主要從投入和產出兩個方面來衡量企業的研發創新:用企業研發投入強度(RD),即研發支出與總資產的比值來度量企業的研發投入;用有效發明專利的申請數量(Invention)的自然對數值來度量企業的研發產出。

4. 控制變量。控制變量主要包含企業規模(Size)、資產負債率(Lev)、企業成長性(Growth)、兩職合一(Cp)、董事會規模(Board)、企業年齡的自然對數(Lnage)、獨立董事占比(Indr)、經營活動現金流(Cflow)、股權集中度(Top1)等。此外,還控制了地區城鎮化水平(Urban)、薪資水平(Lnperwage)和經濟發展水平(Lnpergdp)對企業勞動力需求的影響。所有變量的定義如表1所示。

(三)模型設定

為了檢驗數字普惠金融的發展對企業勞動力需求的影響,本文采用雙向固定效應模型,同時控制行業和時間效應,模型構建如下:

其中,[Empijt]代表第[i]個企業在[j]省份第[t]年的勞動力需求,[Lndfjt]為[j]省份第[t]年的數字普惠金融發展水平, [Controlsijt]與[Controlsjt]分別為企業層面和地區層面控制變量的向量集合,[Year]為時間固定效應,[Ind]為行業固定效應,[εijt]為隨機擾動項。

基于前述理論分析,數字普惠金融的發展會通過融資約束、生產效率和研發創新三條路徑來影響企業勞動力需求。為了對上述作用機制進行檢驗,本文借鑒溫忠麟等(2004)[20]的研究,運用三步法進行中介效應檢驗,在模型(1)的基礎上設定以下回歸模型:

其中,[Mediator]為中介變量,包括融資約束(SA、KZ)、生產效率(LP、OP)和研發創新(RD、Invention)。

四、實證分析

(一)描述性統計

表2報告了描述性統計結果。其中,企業勞動力需求的均值為0.061,最小值為-0.666,最大值為1.276,平均來看企業每年雇傭的員工數量都在增長,但是各企業之間對勞動力需求的差距卻較大。數字普惠金融總指數對數的均值為5.352,最大值6.017和最小值3.392相差接近一倍,說明我國各個省份之間的數字普惠金融發展也存在顯著差距。

(二)基準回歸分析

1. 數字普惠金融對企業勞動力需求的影響。表3報告了基準回歸分析結果,列(1)僅僅控制行業和時間固定效應,列(2)進一步加入各控制變量,可以發現數字普惠金融發展均在1%的水平上顯著促進了企業勞動力需求的增加。因此,從總體上看,數字普惠金融的發展對企業勞動力需求所造成的就業創造效應大于就業替代效應。

2. 數字普惠金融各維度對企業勞動力需求的影響。數字普惠金融可細分為覆蓋廣度、使用深度、數字化程度三個不同的維度。覆蓋廣度主要體現互聯網支付賬戶與用戶信用卡綁定次數;使用深度主要是指數字普惠金融服務實際推廣程度;數字化程度主要是從數字普惠金融的便利性、低成本性等方面來進行衡量。表4報告了數字普惠金融子維度對企業勞動力需求影響的結果,可以看到覆蓋廣度和使用深度都顯著地促進企業勞動力需求,且使用深度發揮的作用強于覆蓋廣度,但數字化程度的系數卻不顯著。這說明,從企業層面來看,數字普惠金融發揮的就業創造效應已經逐漸由覆蓋廣度轉向為使用深度,而數字普惠金融的便利性和低成本性對于就業的積極效應沒有得到很好地發揮。

(三)穩健性檢驗

1.替換被解釋變量。本文對被解釋變量的計算方法重新定義,采用員工增長率(lab)來進行度量。員工增長率=(本期在職員工-上一期在職員工)/上一期在職員工。回歸結果如表5列(1)所示,數字普惠金融發展的系數在1%水平上顯著為正,說明回歸結論穩健。

2. 控制多維固定效應。本文在基準回歸模型上進一步控制企業固定效應。回歸結果如表5列(2)所示,數字普惠金融發展的系數依舊顯著為正。

3. 內生性處理。(1)解釋變量滯后一期。企業勞動力需求的上漲會促進地區就業水平提高,進而帶動該地區經濟增長。經驗證據表明,經濟水平高的地區數字普惠金融發展也較為完善,因而模型(1)的回歸方程可能存在反向因果問題。為了緩解因反向因果所導致的內生性問題,將核心解釋變量滯后一期納入模型(1)中,回歸結果如表5列(3)所示,數字普惠金融系數在5%水平上顯著為正。(2)工具變量法。本文借鑒謝絢麗等(2018)[21]的做法,以各省份的互聯網普及率(Internet)作為數字普惠金融指數的工具變量。各省份互聯網的普及率與數字普惠金融的發展直接相關,滿足工具變量的相關性;企業層面的勞動力需求水平與各省份的互聯網普及率并不存在直接關聯渠道,從而也滿足工具變量的外生性。表5第(4)、(5)列報告了工具變量法回歸結果。其中,列(4)報告了兩階段最小二乘法的第一階段回歸結果,結果表明工具變量的回歸系數在1%水平上顯著為正,這說明互聯網普及率與數字普惠金融的發展高度正相關;第(5)列報告了第二階段的回歸結果,結果表明數字普惠金融發展的系數在5%的水平上顯著為正,這說明在克服內生性問題后,數字普惠金融的發展依然能夠促進企業勞動力需求提高。

(四)機制分析

1. 基于融資約束的機制檢驗。基于前文分析可知,相比于傳統金融業,數字普惠金融依托互聯網、大數據、云計算、5G等技術,具有金融可獲得性高和服務覆蓋面廣等優勢,通過拓寬企業融資渠道、降低融資過程中的信息不對稱性來緩解企業融資約束,有利于企業擴大生產規模,進而增加勞動力需求。當然,融資約束緩解對企業勞動力需求的影響也是一把“雙刃劍”,存在正向的就業創造效應和負向的就業替代效應。基于此,本文用SA指數和KZ指數兩個中介變量來衡量企業的融資約束。中介效應回歸結果如表6所示。在列(1)、(3)中,數字普惠金融發展的系數均在1%水平上顯著為負,說明數字普惠金融的發展顯著地緩解了企業融資約束;由列(2)、(4)可知,在模型(1)的基礎上加入兩個中介變量后,SA和KZ的回歸系數均在1%水平上顯著為負,并且數字普惠金融發展水平的回歸系數仍然顯著為正,這說明融資約束在數字普惠金融與企業勞動力需求的關系中發揮部分中介效應,數字普惠金融的發展通過緩解融資約束進而擴大企業對勞動力的需求,故假設H1a成立。

2. 基于生產效率的機制檢驗。基于前文分析可知,數字普惠金融發展通過改善資源配置效率以及促使企業引入智能化技術設備進而提高企業生產效率。然而,企業生產效率提升對其勞動力需求可能存在正向的就業創造效應,也可能存在負向的就業替代效應,最終體現為這兩種效應綜合作用的結果。本文分別用LP法和OP法計算的企業全要素生產率來衡量企業生產效率,作為兩個中介變量,利用模型(2)、(3)進行回歸,回歸結果如表7所示。由列(1)、(3)可知,數字普惠金融發展的系數均在1%水平上顯著為正,說明數字普惠金融的發展顯著地提高了企業的生產效率;由列(2)、(4)可知,在模型(1)的基礎上加入兩個中介變量后,LP和OP的回歸系數均在1%水平上顯著為正,并且Lndf的系數仍顯著為正,這說明生產效率在數字普惠金融與企業勞動力需求的關系中發揮部分中介效應,數字普惠金融的發展通過提高生產效率進而擴大企業對勞動力的需求,故假設H2a成立。

3. 基于研發創新的機制檢驗。基于前文分析可知,數字普惠金融發展會通過評估創新項目真實的資金需求情況以及政府提供補貼來促進企業研發創新。然而,企業進行研發創新對其勞動力需求的影響是正向的就業創造效應和負向的就業替代效應綜合作用的結果。本文從研發投入和研發產出兩個方面構建兩個中介變量來衡量企業研發創新,利用模型(2)、(3)進行回歸,回歸結果如表8所示。由列(1)、(3)可知,數字普惠金融發展的系數均在1%水平上顯著為正,說明數字普惠金融的發展顯著地促進了企業研發創新;由列(2)、(4)可知,在模型(1)的基礎上加入兩個中介變量后,兩個中介變量的回歸系數均在1%水平上顯著為正,并且數字普惠金融發展水平的系數仍顯著為正,這說明研發創新在數字普惠金融與企業勞動力需求中發揮部分中介效應,數字普惠金融的發展通過加大研發創新力度進而擴大企業對勞動力的需求,故假設H3a成立。

(五)調節效應分析

1. 產權性質。產權性質的不同會影響數字普惠金融對企業勞動力需求的影響程度。一方面,國有企業經濟實力雄厚,擁有政府的隱形擔保,因而更容易得到大型國有銀行的支持,融資渠道多、融資成本也相對更低(萬佳彧等,2020)[22]。較于國有企業,非國有企業在融資過程中更容易受到不公平的對待,因而數字普惠金融發揮的融資約束緩解效應更為顯著,進而對其勞動力需求的邊際提升作用也就越大。另一方面,國有企業并不是完全以盈利為目的,還承擔一定的社會責任和義務,而非國有企業往往追求高額的收入,數字普惠金融發展的利潤增加效應會促使非國有企業雇傭更多的員工,以創造更多利潤。基于此,本文按照所有權性質將企業劃分為國有企業和非國有企業,如果企業屬于國有企業,則定義虛擬變量Soe=1,否則為0,并進一步將企業產權性質的虛擬變量與數字普惠金融發展水平變量的交乘項納入模型(1)中。回歸結果如表9列(1)所示,交乘項系數顯著為負,這說明數字普惠金融對非國有企業勞動力需求的促進作用更強。

2. 外部治理環境。外部治理環境也會影響數字普惠金融對企業勞動力需求的影響程度。良好的外部治理環境可以抑制高管的機會主義行為,提升公司治理水平,使企業獲取更為豐富的金融資源,賦予數字普惠金融更充足的社會發展空間。企業面臨融資約束的一個主要原因就是信息不對稱(劉莉和楊宏睿,2022)[11],而良好的外部治理環境可以提高企業的信息透明度,增加企業聲譽,為企業發展壯大提供機會,增加勞動力需求。基于此,本文借鑒江紅莉等(2022)[23]的度量方法,用企業受到分析師關注度(Analyst)作為企業外部治理環境的代理變量,這是因為企業受到分析師的關注度越高,則外部監督作用越強,企業的外部治理環境也就越好。進一步將分析師關注度與數字普惠金融發展水平變量的交乘項納入模型(1)中。回歸結果如表9列(2)所示,交乘項的系數顯著為正,這說明企業的外部治理環境越好,數字普惠金融對企業勞動力需求的提升效應越強。

3. 勞動密集度。本文進一步考察數字普惠金融對不同勞動密集度企業勞動力需求的影響。數字普惠金融的發展會加劇微觀企業之間的競爭。相比于資本密集型企業,勞動密集型企業想要擴大生產規模,強化自身競爭力,更多地依賴人力資本的投入,在生產產品數量一定的情況下,勞動密集型企業只能投入更多的人力數量來滿足增加產品數量的要求(江紅得等,2022)[23]。資本密集型企業本身就具有較高的技術效率,且地方政府更傾向于扶持該類企業,數字普惠金融的發展促進企業增加勞動力需求的效果可能不顯著;而勞動密集型企業往往存在技術效率低、學習能力不足等問題,還會在獲得金融服務過程中受到不公正待遇,但基于數字化優勢,數字普惠金融可以引導金融資源合理地流向弱勢群體,有助于其發展壯大,帶動就業崗位增長。基于此,本文用“(期末員工數量/期末銷售收入)×10000”來衡量勞動力密集度(Work),該指標越大,說明企業勞動密集度越高,并將勞動力密集度與數字普惠金融發展水平變量的交乘項納入模型(1)中。回歸結果如9列(3)所示,交乘項的系數顯著為正,這說明數字普惠金融對勞動力密集度越高的企業的勞動力需求促進效果越強。

五、進一步研究

數字普惠金融的發展會促進企業勞動力需求提高,從而帶動整個社會的就業水平,但各個企業內部人員的受教育水平具有一定的差異,那么數字普惠金融的發展是否也會對企業勞動力需求的學歷結構產生影響呢?基于此,本文用碩士及以上學歷、本專科學歷和高中及以下學歷人數占比來衡量企業的高、中、低等學歷勞動力水平,分別構造了h_labor、m_labor、l_labor三個變量,并將其作為被解釋變量納入模型(1)進行回歸。回歸結果如表10所示,列(1)、(3)核心解釋變量的系數顯著為正,列(2)核心解釋變量的系數顯著為負,這表明數字普惠金融的發展會促進企業增加對高、低等學歷勞動力的需求,降低對中等學歷勞動力的需求。可能的解釋是,數字普惠金融在促進企業發展的同時也加劇了行業內的競爭,一些掌握數據分析、人工智能技術的高學歷人才自然會被企業大力“追求”;中低學歷勞動力的技能以及文化水平可能無法適應于數字化技術突飛猛進的今天,從而面臨就業困難;數字普惠金融的發展也使得更多低學歷的人群有機會接觸到更多的金融產品、了解更多的金融知識,提升了低學歷人群的金融素養,增加了這部分人群的就業機會,最終使得在低學歷人群中就業創造效應發揮的作用大于就業替代效應。

六、結論和政策建議

隨著數字經濟時代的到來,以人工智能、區塊鏈、大數據以及云計算為代表的數字化技術不斷取得突破。作為數字技術與傳統金融業的有機結合體,數字普惠金融可以更好地提高金融服務水平和效率,延伸金融服務半徑,助力金融普惠,帶動就業增長。本文基于2011—2019年滬深A股非金融類上市公司數據,從實證的角度檢驗其對企業勞動力需求規模和結構的影響,主要研究結論如下:(1)數字普惠金融發展增加了現階段企業勞動力的整體需求。(2)從作用機制來看,數字普惠金融通過緩解企業融資約束、提高生產效率和促進企業研發創新三種渠道增加企業勞動力需求總量。(3)異質性分析表明,對于國有企業、外部治理環境好的企業以及勞動密集度高的企業,數字普惠金融的就業創造效應更明顯。(4)數字普惠金融對企業勞動力需求的影響存在顯著的結構性特征,數字普惠金融可以提升企業中高、低等學歷勞動力的占比,降低中等學歷勞動力的占比,影響勞動力市場的就業結構。研究結果為厘清數字普惠金融對就業的影響提供了理論支持和經驗證據,基于此,提出以下幾點政策啟示:

第一,進一步推動數字普惠金融發展,促進金融業服務實體經濟。政府要提升數字普惠金融基礎設施的建設水平,促進以大數據、互聯網、云計算為中心的數字化技術與傳統金融機構深度結合,鼓勵傳統金融機構借助數字技術將金融服務向長尾群體傾斜,實現中小微企業的金融服務增量、擴面、提質、增效,助力企業發展壯大,強化數字普惠金融的就業創造效應。

第二,量體裁衣、因企施策,拓寬各類型企業就業空間。首先,對于國有企業,應該逐步降低其對金融資源的占有率,減少非必要的金融借貸,引導金融資源的合理配置,重視非國有企業的發展壯大。其次,由于數字普惠金融對于外部治理環境好的企業的勞動力需求的提升作用更強,因此,政府應健全和完善相關的法律法規體系,提高市場化水平,注重勞動者權益保護,加強金融監管,為企業發展提供“肥沃的土壤”。最后,在支持人力資本型企業發展的同時,進一步鼓勵企業推進數字化轉型,擺脫對廉價勞動力的依賴,增加對高學歷和高技能勞動力的需求。

第三,加強數字化技能培訓,促進就業結構高極化。數字普惠金融發展的核心是數字化技術,因此,政府還可以積極地發揮企業的作用,鼓勵或支持企業開展相關的數字技能在職培訓,重點面向有失業風險的工人。而對于已經失業的工人,各地方政府應該加大社會保障政策力度,幫助其快速度過困難期,通過引導和社會培訓的方式,使其快速適應勞動力市場的需求變化。同時,應進一步深化高校的數字化改革,加強對高校教育經費的投入水平,促進互聯網、計算機、大數據與其他學科進行交叉融合,培養一批適應時代進步的數字化復合型人才。

注:

①“六穩”是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作;“六保”是保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

參考文獻:

[1]毛日昇.人民幣實際匯率變化如何影響工業行業就業? [J].經濟研究,2013,48(03).

[2]董再平.稅收和就業的經濟學分析 [J].稅務研究,2008,(02).

[3]孫偉增,郭冬梅.信息基礎設施建設對企業勞動力需求的影響:需求規模、結構變化及影響路徑 [J].中國工業經濟,2021,(11).

[4]崔廣慧,姜英兵.環保產業政策支持對勞動力需求的影響研究——基于重污染上市公司的經驗證據 [J].產業經濟研究,2019,(01).

[5]Lin Boqiang,Li Zhensheng. 2022. Does the Clean Air Action Really Affect Labor Demand in China? [J].Journal of Global Information Management,30(6).

[6]楊杰,張宇,陳隆軒.數字金融與企業ESG表現:來自中國上市公司的證據 [J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2022,186(05).

[7]馬國旺,王天嬌.數字普惠金融對就業的影響及空間效應研究[J].中南大學學報(社會科學版),2022,28(03).

[8]段軍山,高雯玉.數字金融發展對企業全要素生產率的影響研究 [J].當代財經,2022,(05).

[9]冉光和,唐滔.數字普惠金融對社會就業的影響——基于企業性質和行業的異質性考察 [J].改革,2021,(11).

[10]謝世清,劉宇璠.普惠金融政策對我國經濟增長的影響研究 [J].證券市場導報,2019,(04).

[11]劉莉,楊宏睿.數字金融、融資約束與中小企業科技創新——基于新三板數據的實證研究? [J].華東經濟管理,2022,36(05).

[12]王宏鳴,孫鵬博,郭慧芳.數字金融如何賦能企業數字化轉型?——來自中國上市公司的經驗證據 [J].財經論叢,2022,(10).

[13]江紅莉,蔣鵬程.數字金融能提升企業全要素生產率嗎?——來自中國上市公司的經驗證據 [J].上海財經大學學報,2021,23(03).

[14]Daron Acemoglu,Pascual Restrepo. 2020. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets [J].Journal of Political Economy,128(6).

[15]Philippe Aghion,Peter Howitt. 1994. Growth and Unemployment [J].The Review of Economic Studies,61(3).

[16]李永奎,劉曉康.市場力量與政府作用:數字金融促進企業創新的機制探究 [J].西部論壇,2022,32(03).

[17]劉莉亞,何彥林,王照飛,程天笑.融資約束會影響中國企業對外直接投資嗎?——基于微觀視角的理論和實證分析 [J].金融研究,2015,(08).

[18]譚躍,夏芳.股價與中國上市公司投資——盈余管理與投資者情緒的交叉研究 [J].會計研究,2011,(08).

[19]魏志華,曾愛民,李博.金融生態環境與企業融資約束——基于中國上市公司的實證研究 [J].會計研究,2014,(05).

[20]溫忠麟,張雷,侯杰泰,劉紅云.中介效應檢驗程序及其應用 [J].心理學報,2004,(05).

[21]謝絢麗,沈艷,張皓星,郭峰.數字金融能促進創業嗎?——來自中國的證據 [J].經濟學(季刊),2018,17(04).

[22]萬佳彧,周勤,肖義.數字金融、融資約束與企業創新 [J].經濟評論,2020,(01).

[23]江紅莉,蔣鵬程,胡林柯.數字金融影響了勞動收入份額嗎——來自中國上市公司的經驗證據 [J].廣東財經大學學報,2022,37(03).

基金項目:國家社科基金項目“鄉村振興戰略背景下西南民族地區農村勞動力流動的福利效應研究”(19BSH032)。

作者簡介:匡廣璐,男,湖南衡陽人,云南師范大學經濟與管理學院,研究方向為數字金融與數字經濟;楊杰,男,云南昆明人,云南師范大學經濟與管理學院教授,經濟學博士,研究方向為公司金融;孫亞蘭,女,遼寧錦州人,云南師范大學經濟與管理學院,研究方向為公司金融。

Abstract:Based on the integration of digital technology and traditional finance,it is of great significance to explore how enterprises can expand their employment capacity and stabilize their employment situation through the development of digital inclusive finance. This paper selects data on non-financial listed companies in China's Shanghai and Shenzhen A-shares from 2011 to 2019 to empirically examine the impact of digital inclusive finance development on corporate labor demand. The study shows that the development of digital inclusive finance can significantly contribute to the increase of corporate labor demand,and this promotion effect is mainly achieved through three ways: alleviating corporate financing constraints,improving corporate productivity,and promoting corporate R&D innovation. The heterogeneity analysis shows that state-owned enterprises,enterprises with a good external governance environment and high labor intensity have a more significant contribution to their labor demand from the development of digital inclusion finance. Further research found that digital inclusion boosted the share of high- and low-educated labor force in firms,reduced the share of middle-educated labor force,and affected the employment structure of the labor market. Based on the background of "six stability" and "six protection",this paper provides policy insights for digital inclusive finance to serve the real economy and increase social jobs with high quality.

Key Words:digital inclusion finance,the labour needs of enterprises,steady employment,high-quality development

(責任編輯? ? 王? ?媛;校對? ?WY,LY)