指向深度學習考查的高考試題分析及教學啟示

王上銳 凌瑩穎

摘 要 分析2020-2022年全國理綜生物學典型試題,從四個方面闡述其對深度學習的考查,并在此基礎上提出相關教學建議。

關鍵詞 深度學習 高考生物學試題 分析 啟示

中圖分類號 G633. 91 文獻標志碼 B

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修改)》 (以下簡稱《課程標準》)中明確提出,高中生物學課程的宗旨是提高學生生物學學科核心素養,要求學生既能掌握生物學知識,又能養成科學思維的習慣、積極的科學態度,并發展創新實踐能力。在課程實施過程中,完成核心素養培育目標的關鍵是學生的學習行為。認知心理學家認為學習能夠使學習者產生新的傾向或能力,發展自我的認知、技能和情感。1976年馬頓等人提出學習行為本質上可以分為淺層學習(surface-learning)和深度學習(deep-learning)兩種,淺層學習多體現為對信息的記憶,如死記硬背、對事物知其然而不求其所以然等,而深度學習集中表現為對信息的解構和運用,如對發生的事物求其所以然、以理解為基礎的模型建構、以批判為主的思辨、能實施科學探究解決問題等。顯然,在生物學學科核心素養培養上,深度學習更為有效。

現行普通高中教育制度下,高考對生物學學科核心素養培養具有重要的引導性和評價性。 《中國高考評價體系說明》明確指出,高考改革必須站在教育改革發展全局的高度,發揮關鍵的、積極的導向作用,進而推動素質教育在基礎教育階段的落實和扎根。縱觀2020-2022年全國卷,可以發現考查深度學習的試題比例逐漸提高,且呈現角度多樣。本研究對近3年全國理綜生物學高考試題中與深度學習吻合度較高的典型試題進行分析,并據此提出教學建議。

1 真題分析

1.1 考查探尋事物發生本質的意識

深度學習強調學生要多思考,多問“為什么”,多分析事物發生的內在機理。在試題中,對深度學習的考查常表現為運用生物學知識分析成因、解釋現象、探索規律。

【例1】 (2020年·全國Ⅰ卷·31·節選)某研究人員用藥物W進行了如下實驗:給甲組大鼠注射藥物W,乙組大鼠注射等量生理鹽水,飼養一段時間后,測定兩組大鼠的相關生理指標。實驗結果表明:乙組大鼠無顯著變化;與乙組大鼠相比,甲組大鼠的血糖濃度升高,尿中葡萄糖含量增加,進食量增加,體重下降。回答下列問題:

(3)實驗中測量到甲組大鼠體重下降,推測體重下降的原因是__________。

(4)若上述推測都成立,那么該實驗的研究意義是_________(答出1點即可)。

參考答案:(3)甲組大鼠胰島素缺乏,使機體不能充分利用葡萄糖來獲得能量,導致機體脂肪和蛋白質的分解增加 (4)獲得了因胰島素缺乏而患糖尿病的動物,這種動物可以作為實驗材料用于研發治療這類糖尿病的藥物

試題分析:糖尿病屬于“血糖平衡調節”的延伸部分,學生可能只是粗淺了解糖尿病患者的癥狀為“三多一少”,對這些癥狀產生的內在機理卻不深究。例1以藥物W破壞小鼠細胞的實驗為載體,考查考生對糖尿病成因、癥狀發生原因是否進行過深度分析。學生通過實驗現象“血糖濃度升高,尿中葡萄糖含量增加,進食量增加,體重下降”等,可以明確糖尿病發生與藥物W直接關聯。藥物W破壞了小鼠的胰島B細胞,小鼠體內胰島素缺乏,無法充分利用葡萄糖來獲取能量,因此分解蛋白質和脂肪等物質獲取能量,從而導致小鼠體重減少。同時,由于缺乏胰島素,小鼠體內血糖濃度過高,腎小管液中葡萄糖含量增加,管液滲透壓增大,因此腎小管管壁重吸收水分變少,小鼠出現多尿的癥狀。

一般認為,實驗研究就是正向解決問題,例如尋找治療糖尿病的藥物或措施。然而,本實驗并非尋找治療糖尿病的藥物,而是利用W藥物破壞正常小鼠的胰島B細胞,導致較多考生無從下筆。通過例1學生認識到尋找治療糖尿病的藥物是最終目的,但進行實驗探究必須有充足的材料才行。有了充足的患病糖尿實驗動物,才能保證實驗研究的持續性。因此,本實驗的研究不是為了獲得治療糖尿病的藥物,而是為了獲得患糖尿病的實驗動物。

1.2 考查概念模型構建的能力

在高中生物學課堂中引導學生進行概念模型的構建,能有效幫助學生厘清概念的核心與本質,實現深度學習。在試題中要求學生根據有關信息,自主建構概念模型也是檢測學生深度學習成效的重要方式。

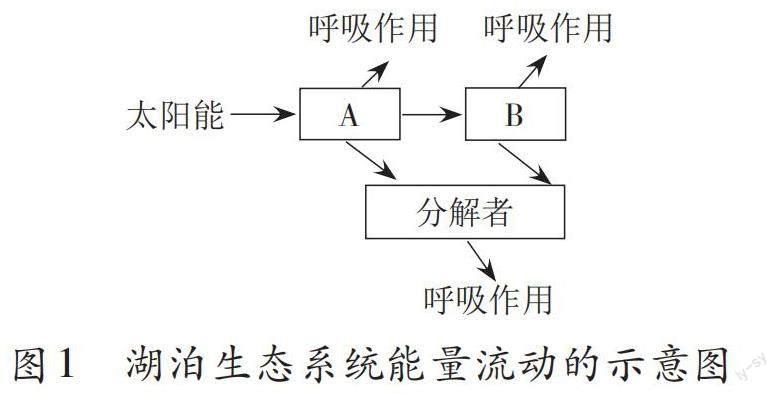

【例2】 (2020年·全國理綜Ⅲ卷·31·節選)假設某種藍藻(A)是某湖泊中唯一的生產者,其密度極大,使湖水能見度降低。某種動物(B)是該湖泊中唯一的消費者。回答下列問題:

(2)畫出該湖泊生態系統能量流動的示意圖。

參考答案: (2)

試題分析:能量流動是《課程標準》中重要的生物學概念之一,指生態系統中能量的輸入、傳遞、轉化和散失的過程。例2以一個簡單的湖泊生態系統為情境載體,考查考生對能量流動概念的理解與應用。人教版高中生物學教材中有生態系統能量流動示意圖,但是許多學生機械背誦,并沒有真正理解掌握,更沒有自主建構能量流動圖,因此考生得分不高。考生的丟分主要在兩處:一是沒有考慮分解者;二是沒有考慮A、B的呼吸作用過程。發生能量流動的生命系統層次是生態系統,因此即使題干中沒有提及分解者,在湖泊生態系統能量流動示意圖中肯定包含分解者,即含有A、B、分解者三種生物類群。對于A而言,其能量來源于太陽能,一部分通過呼吸作用以熱能的形式散失,另一部分以有機物的形式傳遞給B和分解者,B通過捕食A獲取能量,由于B為最高營養級,因此B的能量一部分通過呼吸作用散失,另一部分流向分解者,分解者從 A 和 B 的遺體殘骸以及 B 的糞便中獲取能量,通過呼吸作用散失。通過三種生物類群的能量流動分析,構建出該生態系統的能量流動模型,這種構建概念模型的考查方式能夠最直觀反映出學生對概念的理解,也是考查學生是否進行深度學習的具體體現。

1.3 強化批判性思維考查

批判性思維的發展是深度學習最重要的成果之一。批判性思維,不是推翻他人意見、否定原有定論等簡單線性思維,而是基于事實和論據,根據所學知識進行分析、推理和判斷,得出合理結論的思維。近年來,通過考查考生搜集信息、正向和逆向分析已有事實、解決問題等能力,以檢驗學生深度學習成效的試題出現頻率增高。

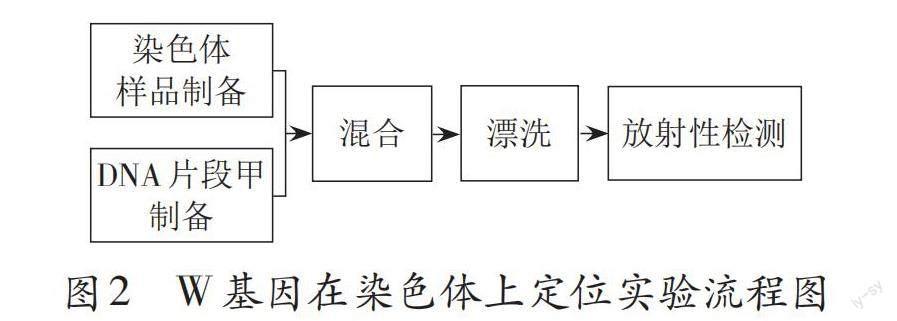

【例3】 (2021年·全國理綜甲卷·30·節選)用一段由放射性同位素標記的 DNA 片段可以確定基因在染色體上的位置。某研究人員使用放射性同位素32 P標記的脫氧腺苷三磷酸(dATP,dA-P α ~P β ~P γ )等材料制備了 DNA 片段甲(單鏈),對W基因在染色體上的位置進行了研究,實驗流程的示意圖如下。

(1)該研究人員在制備32 P 標記的 DNA 片段甲時,所用dATP的α位磷酸基團中的磷必須是32 P,原因是_________。

(2)該研究人員以細胞為材料制備了染色體樣品,在混合操作之前去除了樣品中的 RNA 分子,去除RNA分子的目的是:__________。

參考答案: (1)dATP 為脫氧腺苷三磷酸,合成DNA時,需要脫掉末端的兩個磷酸基團,只有α位磷酸基團參與DNA的合成 (2)防止制備的單鏈DNA片段甲與樣品中RNA堿基互補配對,影響實驗

試題分析:原因分析是高考常見題型,該題型要求考生搜集題干信息,運用分析推理、歸納概括等多種思維方法,根據生物學知識,完成觀點或想法的文字表述,能較好考查考生的思維水平。例3以基因定位為情境載體,考查DNA合成過程中脫氧腺苷三磷酸的作用,本質是考查dATP的結構。考生需要根據題干信息,分析比較dATP、脫氧核苷酸、ATP三者之間結構的相同點,推理判斷出dATP可以像ATP那樣發生高能磷酸鍵斷裂,轉化為脫氧核苷酸以合成DNA。

作答例3第(2)問,關鍵是把握實驗目的即“利用DNA 片段甲(單鏈)確定W基因在染色體中位置”。試題中有關信息多且雜,但主要是厘清“染色體樣品制備、DNA片段甲制備、去除樣品中RNA分子”三者的關系。主要關系為: “染色體DNA(W基因)轉錄產生某種RNA分子→該RNA分子與制備的DNA片段甲會發生堿基互補配對形成DNA-RNA雙鏈分子→制備的DNA片段甲無法與染色體DNA(W基因)結合→影響實驗結果”。在厘清三者關系的基礎上,考生組織語言方可得出第(2)題的答案。學生搜集有關信息,并將這些信息進行條分縷析、科學推理,得出合理結論,最后運用生物學專業術語完美地呈現出來,這就是批判性思維的理性、過程性。

1.4 核驗科學探究“真”能力

遷移是深度學習發生的重要特征,也是將內化知識外顯的重要表現,而科學探究就是實現知識遷移、解決實際問題的關鍵能力。囿于紙筆測試的局限性,對科學探究的考查存在“虛化”的問題。然而,通過巧妙設問(如逆向設問),可以達到核驗科學探究“真”能力的目的。

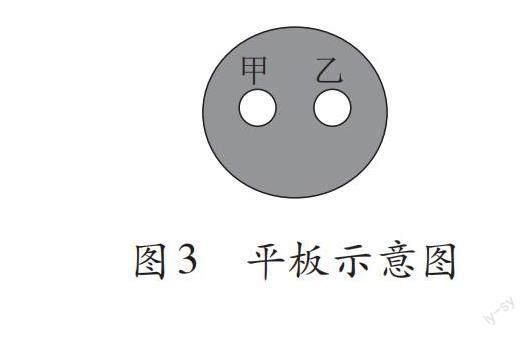

【例4】 (2022年·全國理綜甲卷·37·節選)某同學從被石油污染的土壤中分離得到A和B兩株可以降解石油的細菌,在此基礎上采用平板培養法比較二者降解石油的能力,并分析兩個菌株的其他生理功能。

實驗所用的培養基成分如下。

培養基Ⅰ:K 2 HPO 4 ,MgSO 4 ,NH 4 NO 3 ,石油。

培養基Ⅱ:K 2 HPO 4 ,MgSO 4 ,石油。

操作步驟:

① 將A、B菌株分別接種在兩瓶液體培養基Ⅰ中培養,得到A、B菌液;

② 液體培養基Ⅰ、Ⅱ中添加瓊脂,分別制成平板Ⅰ、Ⅱ,并按圖中所示在平板上打甲、乙兩孔。

回答下列問題。

(3)為了比較A、B降解石油的能力,某同學利用步驟②所得到的平板Ⅰ、Ⅱ進行實驗,結果如表所示(“+”表示有透明圈, “+”越多表示透明圈越大, “-”表示無透明圈),推測該同學的實驗思路是_______。

(4)現有一貧氮且被石油污染的土壤,根據上表所示實驗結果,治理石油污染應選用的菌株是 A ,理由是____________。

參考答案: (3)取濃度、體積相同的A、B兩種菌液,將A菌液分別接種到平板I、II的甲孔內,將B菌液分別接種到平板I、II的乙孔內,置于適宜溫度下培養一段時間觀察透明圈大小 (4)平板II是一個缺氮但含有石油的環境,只有A菌株能在平板II上生長

試題分析:科學探究能力,是能夠根據現實問題或困難,進行實驗設計與實施等活動的能力。科學探究能力的掌握情況,是評判深度學習成效的一項重要指征。然而,考題中常出現的“根據問題設計實驗方案(實驗思路)或根據實驗過程推測實驗結果及得出實驗結論”等設問方式,對于大多數考生來說就是“套寫”而已,是另一種意義上的“背多分”。長此以往,老師和學生將逐漸養成“假探究、真默寫”的思維及實踐惰性。與以往不同,例4第(3)問轉變切入點,引導學生從新的角度思考問題,即根據兩個菌株的石油降解能力實驗的結果,推測該實驗思路,逆向設問,打破常規。這要求考生首先能夠分析表格中信息,得知A菌在平板Ⅰ和Ⅱ上的生長情況分別為“+++”“++”,B菌在平板Ⅰ和Ⅱ上的生長情況分別為“++”“-”。然后,考生需要能夠根據實驗的單一變量和對照原則,推測A菌液分別在平板Ⅰ和Ⅱ上的甲孔(或乙孔),B菌液分別在平板Ⅰ和Ⅱ上的乙孔(或甲孔),最后考生還要明確觀測指標為“透明圈”。第(4)問則呼應最終要解決的問題“篩選降解石油能力強的菌株”。考生需要結合該土壤條件為“貧氮且被石油污染”,從而得出平板Ⅱ是貧氮且被石油污染的環境,而能在平板Ⅱ生長的菌株就是菌株A。

2 教學啟示

實現深度學習,落實生物學學科核心素養的培養任務,關鍵在課堂教學。

2.1 創設情境,以搭建深度學習的橋梁

學習能力需要通過問題解決才能得以提升,而問題源于創設的情境。近年來,高考命題呈現出“無情境不命題”的特點,進一步說明情境創設是實現學生科學思維發展的重要環節。在日常教學中,教師要充分借助與生活緊密聯系的真實情境調動學生的積極性,啟發學生的思維。如在學習“人類遺傳病”這一節內容時,教師可以通過創設線上問診的情境,讓學生對常見的人類遺傳病進行分析歸納后,基于遺傳系譜圖、電泳圖譜等的解讀解決真實情景中遇到的問題;又如結合當前的新冠疫情,教師可以從病毒的致病機理、檢測方式以及疫苗的研制等方面開展學。

2.2 問題式教學,培育思維的深度和靈活性

陶行知先生曾說過: “創造始于問題,有了問題才會思考,有了思考,才有解決問題的方法,才有找到獨立思路的可能”。對高中生物學教學而言亦然,問題就是核心與靈魂。這些問題,不是簡單的是非判斷,而是指向程序性知識的“為什么”“理由是”“機理”等開放性問題。這類問題能較好地激發學生深入探索知識、尋找解決實際困難的方法、創新科學研究思路,最終提高學生的思維深度和靈活性。精彩的問題式教學,應具有以下兩點特征。

(1)具有多樣化的設問。多樣化從高中生物學課堂中的設問來說,是指提問的角度豐富。多樣化的提問要求教師能從不同的方向提升學生思維的深度和廣度。例如, “減數分裂”一節在引導學生分析減數分裂的意義時,教師不僅可以采用直白設問的方式讓學生直接思考其意義所在,還可以將問題以另一種形式呈現,如“配子的形成為什么必須通過減數分裂?”兩種設問雖然是指向意義的答案,但由于角度不同,學生思考的過程也會有差異。

(2)以學生和學生的發展為中心。問題的設計應該基于學生實際生活或學習經驗出發。因此,教師提問前需要做到以下幾點:① 認真考慮學生的認知規律,不能盲目超出學生目前已有的知識水平;② 能較好地激發學生的興趣,使他們自主參與課堂討論、分享表達觀點;③ 問題的答案不具唯一性和封閉性,允許學生的不同觀點落地,發展學生的開放性思維。當然,更關鍵的是,在學生回答過程中教師要能引導學生自主發現問題、提出問題、找到問題解決的思路或方法、發展和完善問題解決的路徑。

2.3 用好思維導圖,深化表層知識

對知識進行重組、構建并加以整合是深度學習必不可少的一個環節。思維導圖是一種運用文字、線條、圖像等將信息串聯,使思維可視化的的工具。利用思維導圖可以使雜亂無章的思維變得清晰有序,并且由于圖像的連貫性,使用者思考的程度也會逐漸深入。因此思維導圖是一種幫助學生實現思維深化的有效工具。以“細胞中的無機物——水”為例,教師可以從存在形式、運輸方式以及調節等方面進行相關的知識整合。在構建思維導圖的過程中,在水的存在形式方面,教師可以提問:自由水與結合水的比值可以反映生物的抗逆性,但這種相關性是如何實現的?這種設問就是一種很明顯的深入思考的體現。在水的運輸方式方面,教師可以提問:為何水分子在某些地方是通過協助擴散的方式進出的?此時可以提示學生從細胞膜的組成成分來分析,細胞膜以磷脂雙分子層為基本骨架,磷脂頭部親水,尾部疏水,水分子通過自由擴散進出細胞的效率比較低,因此在腎小管集合管等部位就需要依靠水通道蛋白實現對水的快速重吸收。通過不斷地挖掘、提問,最終實現學習的逐步深入。

3 總結

總而言之,深度學習在培養學生思維的廣度、深度以及高度上有著至關重要的作用,在落實生物學學科核心素養培養上也發揮著重要的作用。因此,隨著課程改革的不斷深化,高考和學考作為評價學生學習成效的關鍵手段,也加大了對深度學習的考查。這些高考和學考試題正形成新的風向標,引領一線教育工作者不斷探尋與創新。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部. 普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂) [S]北京:人民教育出版社,2020.

[2] 教育部考試中心. 中國高考評價體系說明[M]北京:人民教育出版社,2019.

[3] 孫銀黎. 對深度學習的認識[J]. 紹興文理學院學報,2007 (11):34-36.

[4] 高東輝,于洪波.試美國“深度學習”研究40年:回顧與鏡鑒[J]. 外國教育研究,2019 (1):14-26.

[5] 葉曉蕓,秦鑒. 論淺層學習與深度學習[J]. 教育技術導刊,2006 (1):19-21.

[6] 王上銳,凌瑩穎. 指向科學思維培養的高中生物深度學習教學實踐[J]. 中學生物學,2022 (6):26-28.