系統設計視角下的珊瑚移植用人工礁體設計

黃鈺準 張軍 黃暉 張浴陽

關鍵詞:系統設計 珊瑚移植 人工礁體 模塊化 工業設計

引言

珊瑚礁生態系統是一個龐大的生物群落,直接或間接地支撐著近四分之一的海洋生物,具有極高的生物多樣性,對海洋有無法替代的作用。由于氣候變化與人類活動,海洋生態環境不斷遭到破壞,該生態系統受到嚴重威脅。生境修復與生物移植是修復珊瑚礁生態系統的有效手段,人工礁體在其中扮演著重要角色。在生境修復上,投放入海的人工礁體能重構珊瑚礁生境,從而促進珊瑚等生物附著、生長、繁殖及其種群恢復,加速珊瑚礁生態系統的修復進程[1]。在生物的移植上,人工礁體能為單體珊瑚、珊瑚斷片或珊瑚幼蟲提供附著和生長的硬質基底。全球范圍內,越來越多地使用人工礁體進行珊瑚礁生態系統的修復活動[2]。然而,為了使人工礁體成為一種有效的恢復工具,人工礁體的設計、部署和維護需要規范。其在材料選擇、結構設計、制造成本、工程性能、運輸效率、操作效率等多方面的設計考量將直接影響修復效果。

一、人工礁體設計研究現狀

在自然或生物活動脅迫下死亡的珊瑚通常會退化成碎石,這種基底通常不適合珊瑚的自然定居[3]。珊瑚移植的基本原理是用新的珊瑚群落替換被破壞地區的死珊瑚群落,以加速自然恢復[4],這需要待移植的區域具備穩固的基底條件,人工礁體因能通過材料、造型等方面的設計為珊瑚提供穩固而適合的生長附著環境,是珊瑚移植中較常使用的人造基底。

然而,目前的人工礁體卻普遍缺乏設計標準[5],有學者通過總結國內人工礁體類型,發現我國的人工礁體建設起步不久,還沒有固定的,可依據的設計模式[6]。宋朝祥認為,人工礁體的發展越來越趨于多樣化,但目前人工礁體的設計整體還是處于較為初級的階段,沒有詳細國家標準和規定、具有設計特征不明顯、設計重復利用率低、人工礁體設計流程單一的特點,衍生出對能搭建出各類功能形狀以適應環境的標準化人工礁體需求,以及能在水下高效進行修復工作的工具、操作方法與操作模式的需求[7]。學者黃暉也認為修復是一項系統的科學工程,需要系統地進行統籌安排與規劃[8]。

總體來看,目前人工礁體在設計的研究和實踐層面:1)以珊瑚作為核心服務對象,珊瑚礁修復作為主要目的,人工礁體作為修復落點的研究和設計實踐相對較少。2)目前人工礁體的研究多為縱向以單一魚礁特性(如水動力、穩定性)為研究對象,缺少以系統角度對珊瑚移植行為進行梳理,得出珊瑚移植多方利益者需求,并將其對應到人工礁體的設計研究。3)人工礁體設計案例的設計理論支持薄弱,設計研究導向的人工礁體實例較少。4)人工礁體的生產沒有統一的造型標準,不易量產,造價較高,缺少配套使用的工具設備。

在這樣的背景下衍生出了以珊瑚為設計服務對象,從材料-制造-運輸-投放-產生價值等方面全流程梳理珊瑚移植行為,探究珊瑚移植行為中多方利益者觀點,并將其對應到人工礁體設計的需求。

二、系統設計及其研究方法

系統設計是一種適用于復雜、多系統、多利益主體的服務或項目的設計思維,其主導在復雜項目中提供以人為中心的設計指導。系統設計積極整合了系統學科思維和方法,根據已知的設計能力(如過程推理、社會研究方法、草圖和可視化)進行調整,以適應復雜的服務和系統[9]。面對多因素交織的珊瑚礁生態系統,系統設計的思維能幫助設計師梳理各因素的關系,引導設計師做出有效的設計決策。例如GIGA-Mapping將復雜的系統拆解并以可視化的形式呈現關鍵點以輔助設計[10],學者Jones也從復雜社會系統的視角解讀了系統設計的十大原則[11],并從中衍生出了系統思維視角和設計思維視角下對應十大原則的方法,其中對系統仿真建模的方法因可以兼顧控制論和定量推理的思維模式,在復雜系統中使預測系統動向成為可能[12]。

本研究將重點應用系統設計對多利益相關者的仿真建模方法,基于本次以人工礁體為設計對象的跨學科系統設計實踐,探索系統設計方法在實踐中的效果。一方面將全程參考系統設計思維,在珊瑚移植系統中對核心利益相關者行為進行仿真建模分析,以此推導出核心需求并導向人工礁體的設計;另一方面,以完整的系統設計實踐研究反思系統設計在珊瑚移植和人工礁體設計領域中應用的優劣勢。

三、人工礁體設計實踐

本次實踐由設計師與珊瑚研究領域專家以及土木領域專家共同合作,以設計開發珊瑚移植用人工礁體為主要目標,為新設計人工礁體的配套技術(如適配新礁體的水下操作工具設計等)為次要目標。本研究將從信息采集、信息分析處理、分析結果導向設計的路徑、設計結果四個方面對實踐進行解讀。

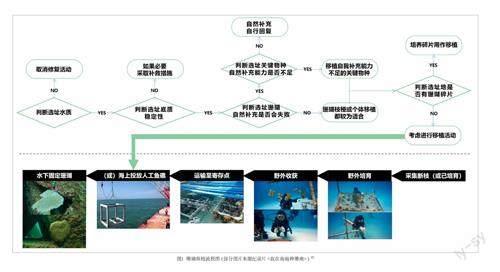

(一)珊瑚移植活動流程研究。珊瑚移植活動可以分為水域資質評估和珊瑚移植執行兩步(圖1的上半部分為水域資質評估,下半部分為移植執行),本研究將重點關注人工礁體主要涉及的“珊瑚移植執行”環節。由于不同移植活動中具體海域情況、人員情況、經費情況等多方因素的不同,移植活動需進行本地化的適配和改變,目前國內并沒有普適與標準的執行流程。本研究將重點描繪在使用范圍上較通用,在操作步驟上較為完整的執行流程。

在水域資質評估通過后,首先需要進行移植用珊瑚(特定種類的珊瑚碎片、斷枝)的準備工作。該準備工作包含了:1)采集目標種類的珊瑚斷枝或碎片。2)將這些斷枝或碎片(用作母體)進行野外培育待其生長壯大(如果具備野外培育條件及設備)。3)利用珊瑚無性繁殖的特點,從長大的珊瑚枝丫中截取部分用作移植用珊瑚斷枝或碎片(如果具備野外培育條件及設備)。4)將收獲的珊瑚斷枝或碎片運送至具備養殖條件的寄存點暫時養殖存放,等待其他執行準備(出海船只聯絡、水下操作潛水員聯絡等)完畢。

當準備工作完成后,進行珊瑚移植活動的執行步驟,該步驟主要包含:人工礁體的投放和安裝、與珊瑚的水下移植兩部分。在流程上體現為:5)船只運送移植用人工礁體、移植用珊瑚到達指定海域,將人工礁體投放入海(大體量人工礁體的運輸和投放需在移植活動執行前進行,一般不與水下移植活動同批)并在海底安放和部署。6)在水下將珊瑚碎片固定在已投放入海的人工礁體上。

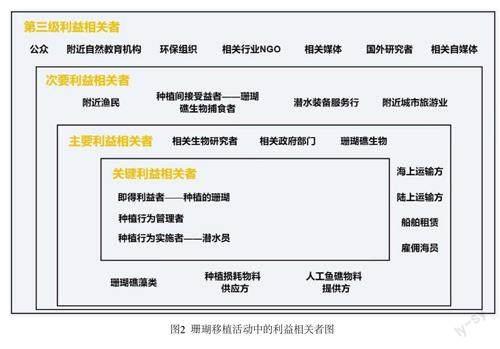

(二)珊瑚移植活動利益相關者研究。珊瑚移植活動流程的研究為利益相關者的發現提供了基礎,設計師可以通過利益相關者分析發現系統中重要的研究對象并提取其設計需求。學者Mascia將利益相關者類型分為:

關鍵利益相關者、主要利益相關者、次要利益相關者、第三級利益相關者四種[13]。

基于該分類方法本研究將珊瑚移植活動中的利益相關者整理為下圖:

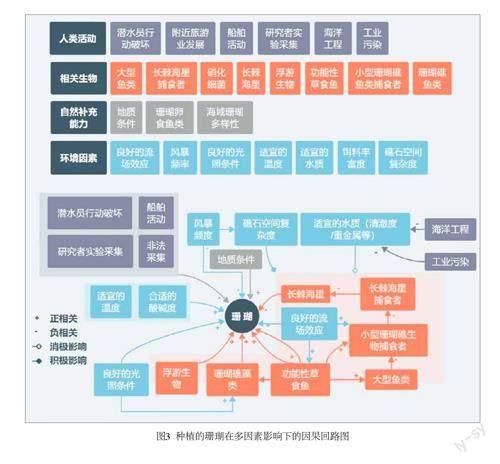

(三)關鍵利益相關者分析——種植的珊瑚。因果回路圖(causalloop diagram,CLD)是表示系統反饋結構的重要工具,它可以快速推測系統各因素關系[14],珊瑚是生態系統的一部分,其所受的影響因素是復雜而多元的,本研究將使用該方法梳理各影響因子和他們之間的關系。

珊瑚被移植到水下后,一般會遭受人類活動、相關生物、自然補充能力、環境因素4個類別的影響。其中各因素在影響珊瑚的同時,與其他因素互相影響,形成一個復雜的系統。似乎每一個影響因素都可以通過設計介入以增強核心對象(珊瑚)的收益,但不同因素的設計介入有著不同的投入產出比,且很多設計點的效果驗證需要較長的反饋周期(如針對一些針對生物的設計需要制作完整原型后投放入海通過觀察實驗進行驗證)。因此在進行設計介入前,一方面需要降低“復雜性”來分析該利益相關者(移植的珊瑚)需求,一方面需要聚焦在可預見的投入產出比較高的影響因素上。降低復雜性的一個方式是從直接影響該利益相關者的影響因素出發,優先對直接影響因素進行投入產出比評估與設計介入(如圖3所示,“良好的流場效應”與“珊瑚”成正相關關系,而流場效應與人工礁體的造型直接相關,本次設計實踐便從流場效應的效果上推導人工礁體造型設計),逐步追溯整條影響鏈條。

(四)關鍵利益相關者分析——種植行為管理者。種植行為管理者需要更關注移植活動各步驟對整個移植活動管理的影響。本研究將在系統平臺(system platforms)中以物質、信息、資金、勞力四個流向對種植行為管理者進行分析。系統平臺是可視化活動中涉及的所有參與者和組件運行的形式,顯示不同參與者及其相互聯系(例如:材料、能源、信息等的流動),其能闡明不同的組件和角色之間的連接關系,并顯示它們資源交換的方式,同時支持設計師和系統中涉及的所參與者在搭建系統平臺時溝通合作,是一種在協商過程或概念開發階段使用的工具[15]。

系統平臺的4種流向揭露了目前珊瑚移植活動在管理層面的行為模式,可以通過挑戰現有流向的方式進行設計介入。如圖4在物質流板塊中,“移植的珊瑚”要經過兩次運輸才能到達“移植地點”,減少一次海上運輸流程將減少移植成本與提高效率,可以將該流向挑戰為“移植的珊瑚”經“海上運輸方1”直接至“移植地點”,為達成該流向的挑戰目標,需要使人工礁體具備野外培育珊瑚的能力,對應到設計上便可以在人工礁體上設計能野外培育有效珊瑚的組件(如網狀苗圃),待其長成后再轉移固定至人工礁體本體上。需要注意的是,系統流向的挑戰會導致整個系統和執行流程發生全方位的改變,因此,“挑戰”本身需要進行嚴格且全方位的評估,防止對整個系統造成負面影響與危害。

(五)種植行為實施者——潛水者。潛水員是珊瑚移植活動在水下的操作者,其需要在陸地環境、輪船甲板和海洋環境中進行搬運、敲擊、組裝、水下操作等活動。潛水員的操作效率直接影響到珊瑚移植活動的效率,因水下與陸地操作環境有較大差別,潛水員需要克服水流、溫度等影響,人工礁體的設計需要充分關注潛水員在移植活動中各步驟的操作習慣、操作效率和舒適度。本研究將通過用戶旅程圖梳理展示潛水員的珊瑚移植活動旅程。

本研究以場景、階段、行為、物理觸點、勞力類型、支持系統與能力要求七個維度描述珊瑚移植活動中潛水員的行為旅程,可以發現其工作橫跨陸地、甲板、海洋三種工作環境。工作內容有大量的體力搬運、以及水下精細操作工作,同時需要體力、潛水技術和操作技巧三方面的能力。同時其工作環境多為熱帶氣候地域的室外,空氣中炎熱的溫度和強紫外線,以及海水環境的低溫提高了潛水員的工作強度。將潛水員在流程中的物理觸點與其行為旅程對應,可以得出產品設計的機會。如圖5中,在“出行準備”階段潛水員需要“搬運小型移植用人工礁體”,對其對應的物理觸點“小型人工礁體”進行造型上的設計使其更便于搬運或者設計輔助搬運的工具或設備都能提高潛水員的操作效率與降低其工作強度。

(六)關鍵利益相關者需求解讀。基于之前對三個關鍵利益相關者行為的梳理和建模,能從中提取出關鍵利益相關者的對人工礁體設計的核心需求。

對于種植的珊瑚:(1)人工礁體本身要有良好的生物親和力和生態安全性,魚礁所用材料及魚礁表面處理需要適合珊瑚的附著和生長,不能對現有海洋環境和移植地生態系統產生嚴重的負面影響。(2)人工礁體在水下需要具備良好的流場效應,一方面能引導海流產生良好的上升流以揚起海底有機物,一方面形成穩定的背渦流為魚類提供產卵環境。

(3)人工礁體需要具備牢固固定珊瑚的能力,防止海流、臺風等因素將移植珊瑚碎片拍落。

對于種移植行為管理者:(1)人工礁體的生產需要控制成本,所使用的原料需要易獲取、低成本,制造不能難度過高。(2)人工礁體在水陸兩種區域環境都需得到高效的運輸,在設計上需要結合運輸方式對運輸效率不造成較高的負擔。(3)人工礁體需要適配珊瑚移植活動,增加移植的效率。(4)人工礁體需降低對投放設備和運輸船只的需求,減少對大型船只(運輸)和起重機(投放)的需求。

對于潛水員:(1)人工礁體需在水下能夠簡易的組合或安裝。(2)人工礁體需重量輕便。(3)在進行珊瑚移植時,人工礁體的設計需要減輕水下操作的難度。

四、設計結果

(一)模塊化人工礁體形式。基于核心利益相關者需求,本研究設計了一種模塊化的可組裝式人工礁體。其單體采用標準化的形狀以降低制作成本,條狀造型能減少空間占用提高陸地和水上的運輸效率,以模塊化的形式將傳統的完整魚礁拆解成標準的部件,支持陸地、甲板、水下組裝,在降低成本提高運輸效率的同時,讓移植活動管理中也更加靈活,能根據海底具體情況決定組裝規模和形狀。同時,也能根據需求組裝成大體量的人工礁體,在效果上,大體量且結構復雜的人工礁體結構對珊瑚礁生態系統的恢復更有幫助,但傳統大體量人工礁體體形巨大且形狀不規則運輸效率低,同時具有成本、投放難度、設備需求等方面的限制(如需要大型運輸船和起重機),而這種對帶起重機設備的大型船只很難駛入珊瑚生長的淺灘,是傳統珊瑚移植技術的難題。模塊化的形式允許不斷裝配增加部件,可在水下組裝成大規模和大體量的集合體,這對結構和工程特性帶來了更高的要求,并體現在了最終的造型和連接方式設計上。(圖6)

(二)造型與結構設計。如圖7所示,本設計模塊化的組裝構件分為礁體單體和連接構件兩種,單體的長度為72厘米,截面尺寸為9×9厘米。重量約為10公斤每根,在海水浮力的幫助下一名潛水員能一次攜帶兩根下潛并開始操作。其由一根頭尾具備膨脹螺絲螺紋的鋼筋貫穿混凝土部件整體(所有金屬部件表面均噴附特氟龍防腐蝕涂料),混凝土表面隨機具有隨機分布的凹陷、小洞以及用作珊瑚固定的接口。連接構件為互相垂直的三向混凝土構件,每個方向頭尾具有連接單體的螺絲接口(共6個)。

在表面處理上該人工礁體單體考慮為三種體量的生物提供生存環境,高粗糙度的表面適合微生物(如硝化細菌)生長,多孔洞和凹陷為微小的珊瑚礁生物提供生存空間,當其組裝成具有空間的三維結構時為一些較大的珊瑚礁生物提供生存空間。并在整體表面噴附珊瑚石粉末,增加表面粗糙度的同時,提高生物親和力。

設計中一項創新的功能是水下珊瑚的快捷插接口,采取快卸扣固定的形式,水下操作時潛水員只需要將陶瓷片上的插口對準人工礁體表面的接口進行按壓就能將其固定在人工礁體上。相較于傳統使用水下膠水粘連,或是在水下巖石上打釘的珊瑚固定方式,降低了潛水員水下工作的強度和時間,該快卸插接裝置由兩個部分組成:1.陶瓷片:珊瑚養殖常用的基底,具有良好的生物親和力;2.生物塑料插扣。對于種植行為的管理者而言,需要在移植前的準備階段將需要移植的珊瑚碎片/斷枝固定陶瓷片上,這延承了室內養殖珊瑚技術的常規手段不會造成額外的操作負擔,且從整體上看,所用的物料(如釘子、膠水、珊瑚碎片等)集成在了一起,更方便管理和操作。

各單體在組裝模式上主要有三種組裝模式:

三棱錐——因為側面為空心斜面能削減海浪的能量,具有較高的穩定性。同時單個三棱錐造價便宜,對管理者負擔小更具靈活性,水下操作也更加簡單適合小規模的珊瑚移植活動。但因其形成的三維結構較為簡單,輔助珊瑚礁生態系統的恢復和形成能力有限。

六面體——具有較復雜的三維結構,輔助珊瑚礁生態系統的恢復能力較好,同時因為該結構能通過組裝拼接出多個六面體結構,具有較多人工干預的空間(如在一些不搶占珊瑚生態位的位置培養輔助珊瑚礁生態系統回復的其他生物)。但因其結構復雜,同時也加重了水下的組裝難度,延長了潛水員的水下工作時間。

擴展形態——在具備較復雜三維結構和較多人工干預空間之外,具有較強的海底環境適應能力,突出的結構能適應斜坡、復雜巖石地形等海洋環境。但這種形態結構強度不高,限制了在其上所能移植的珊瑚數量和重量,如圖8。

后續的原型制作也良好地印證了該組裝模式和珊瑚快卸固定模式的可行性,如圖9。

總的來說,本次模塊化人工礁體的設計為解決傳統礁體運輸效率低、水下操作困難、移植成本高等問題提供了新的方向,其中的一些設計點(如水下快捷插接口)可以應用在其他海洋生物的保護中,為水下生態保護行動帶來了新的可能性。

結論

對于人工礁體及相關配套技術設備的設計開發。系統設計思維能全流程分析解讀珊瑚移植行為,從多方利益相關者的維度梳理珊瑚移植活動中人工礁體的功能需求,幫助設計師理解珊瑚移植這一復雜的珊瑚礁生態系統修復行為,有助于在設計階段對人工礁體進行功能推導。但水下海況復雜,施工困難,操作困難等條件限制仍然為整合實現核心利益相關者需求帶來挑戰,人工礁體的設計需要多學科介入以解決難題。模塊化人工礁體的設計能極大地提高珊瑚移植效率,但具體的形式與功能邊界仍然需要不斷探討。

對于系統設計相關方法的應用。由于目前相關方法、流程本身不具備完整性與系統性,需要實踐(或項目)主要執行負責人在項目伊始就對實踐各環節做好系統性的規劃,并在各階段選擇適合的系統設計方法(因為面對問題的復雜性與系統性,不同問題不同階段的方法選擇往往差別巨大,甚至需要對各方法進行改變以適配本地化實踐)。同時為保證工作效率與執行成果,執行人負責人本身需要具備較強的系統思維與對系統設計知識有著較深的理解。這些嚴格的條件限制了系統設計在設計實踐中的應用,并連鎖影響了系統設計積累實踐以發展相關理論方法的過程,系統設計目前更像設計師向復雜領域試探的觸角,能從復雜領域獲取關鍵信息,但在實際介入其中時仍然面臨挑戰。