基于“五融合”育人機制的土木類專業高素質應用型人才培養體系探索與實踐

楊有蓮 吳啟紅 黃進 謝飛鴻 董建輝 蔡萌琦

摘要:遵循“以學生為中心,面向未來發展”,以成都大學建筑與土木工程學院的土木類專業人才培養為例,回顧土木工程專業人才培養的歷程,從國家戰略層面,分析土木工程專業的人才需求,提出土木類專業人才培養的“五融合”育人機制,分析了“五融合”育人機制的內涵、作用,通過構建“科研—教學—學習”的聯合體、搭建“政產學研用創六位一體”的協同育人平臺、健全“實踐—實訓—競賽”融合體系,在人才培養方面進行了大膽嘗試,取得了良好的效果。該人才培養體系匯集了機制創新、模式創新、舉措創新等多種創新,展示了土木類專業人才培養的應用成果,為建設土木工程省級一流專業提供了參考。

關鍵詞:土木類專業;人才培養;創新技術;人才素質

中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2023)01-0039-10

2018年9月習近平總書記在全國教育大會上指出:要努力構建德智體美勞全面培養的教育體系,形成更高水平的人才培養體系。我們正處在社會經濟轉型階段,打造高質量發展模式,培育市場新動能,提高科技水平、提升國家競爭力,實現中華民族偉大復興,均需要培養大量高素質人才,提升國民整體素質。

深化教育體制改革,健全立德樹人落實機制,扭轉不科學的教育評價導向,堅決克服唯分數、唯升學、唯論文、唯帽子的頑瘴痼疾,從根本上解決教育評價的“指揮棒”問題。可見,教育改革任重道遠,要站在國家與民族前途命運、全球化競爭的高度上,深刻認識教育改革的重要性,以千年大計的戰略眼光看待問題,勇于破釜沉舟,將教育改革進行到底,建立一套適應新時代發展的教育模式,培養一批德智體美勞全面發展的高素質應用型人才,服務國家發展戰略,實現中華民族復興。

一、土木工程專業的發展歷程與需要分析

(一)土木工程專業的發展歷程

成都大學土木工程學科始終遵循“行業指導、校企合作、分類實施、形式多樣”的原則,采取多種措施,改革創新工程教育人才培養模式,面向社會需求培養高素質應用型工程技術人才。

土木工程專業適應社會經濟的發展需要,抓住機遇,開拓創新,不斷探索人才培養的新模式,拓展辦學功能,積極參與地方經濟建設,初步形成了“通識教育基礎上的寬口徑專業教育”的人才培養特色模式。

土木工程是一門涉及房建類、巖土類、道橋類等多個學科的交叉應用型學科。人才培養“強基礎、寬專業、重應用”,2011年開始即全面實施“3+1”培養模式。建立了穩定的實習基地和產學研基地單位30余家,打造了良好的工程實踐平臺。根據行業和社會發展需要,及時開設了地基處理、爆破工程、結構事故分析處理等特色課程;鼓勵和支持學生跨方向選修專業課程,以滿足從事多種行業領域工作的需要。同時,積極擁抱建筑業第二次革命,大膽創新,全力推動BIM技術特色人才培養。

學科尤其重視學生創新精神和實踐能力的培養。近年來,學院利用現有的土工、建材、巖石等專業實驗室、CAD繪圖室、BIM實訓中心進行各類專業教學實踐活動。充分利用現有設備,對實踐教學內容進行了改革和更新,更加注重綜合性、設計性實驗項目的開設。近年來,學生參加國家大學生創新創業實踐項目多個項目獲立項。學院積極組織學生參加各種專業學科技能大賽,連續三年在四川省、全國三維(BIM)數字化創新設計大賽、全國3D大賽等賽事中獲得特等獎和一等獎。

加強校企合作聯合培養人才,學院充分利用社會資源,深化校企合作機制,在校內建設了一批實習基地,與成都建工集團、中國建筑西南設計研究院、中國中鐵二局等單位建成了30余個校外工程實踐基地,以滿足土木工程專業學生認識實習、測量實習、地質實習及生產實習、畢業實習等需要。校企聯合共同制定培養方案,課程設置體現對職業資格及實踐應用能力的培養訓練,充分發揮“雙導師”的聯合培養作用。

多年來,學院結合土木行業的發展,在畢業設計中以實際工程項目為題材,強化了計算機在畢業設計中的應用。除聘請經驗豐富的工程師擔任企業指導教師外,還選派部分學生到設計院、施工企業直接參加實際工程的設計、施工。學校還通過各種人文和科技活動、軍訓、社會實踐、公益活動等培養學生的創新創業精神,提高學生的綜合素質。

專業學科團隊不斷推進教育教學改革,著力提高學科教育教學質量,準確定位、注重內涵、突出優勢、強化特色,不斷推進培養模式、教學團隊、課程教材、教學方式、教學管理的綜合改革,主動服務國家戰略需求、主動服務行業企業需求。

(二)土木工程專業的人才需求分析

近年來,國家從戰略層面大力推進““一帶一路”、建筑信息化技術、建筑工業化、綠色建筑技術、城市管廊、城市生態與熱環境,以及成渝雙城經濟圈等,機遇與挑戰并存,需要土木工程專業培養具有思想品德優良、理論基礎扎實、實踐能力突出,并具有一定科研能力、適應產業技術轉型升級的土木工程專業高素質應用型人才。因此,面向國家重大戰略和區域經濟社會發展,土木工程

學科主動適應和調整研究方向,逐漸向應用型轉變,深入實戰應用研究,注意理論與實踐相結合,注重培養學生綜合應用知識的能力和解決實際工程問題的技能,注重把科技成果轉化為產業科技應用能力,積極打造“彎道超車、差異優勢、錯位發展”的新態勢。

中國工程院院士、清華大學教授吳澄指出,“我們高校的評價體系總體還是重理論輕實踐,這往往引導青年教師重視論文等科研指標而忽視實踐教學能力,不利于他們的成長”,導致我國工科大學生的實踐能力不足,與社會發展需求脫節。吳教授認為,“目前我國正處在工業化、信息化融合的大背景下,國家發展需要大量的工程類實踐型人才”。

目前我國高校的土木工程專業人才培養模式仍重理論教學,輕實踐教學,其教學模式、教學內容、實踐內容與土木類產業的新型化、信息化、國際化發展水平與趨勢存在較大的差距,難以匹配產業技術改造、升級轉型的需求,無法滿足市場對高素質應用型人才的需求,從而導致人才的錯位發展。換言之,土木工程專業傳統人才的培養目標、培養模式和培養機制已經不適應土木工程產業的人才需求。

換言之,土木類產業基本已經適應了市場需求的變化,并根據市場經濟社會的需求不斷自我調整發展,技術改造、轉型升級是產業對高素質應用型人才需求的根源。然而,高校尚未較好地適應市場經濟社會的發展變化,尚未形成良好的適應機制,無法擺脫傳統人才培養的弊端,注重人才培養的數量、對人才培養的質量重視不夠,使得土木工程專業畢業生的就業率逐年下降。因此,高校土木工程專業應培養符合市場經濟社會需求的基礎扎實、素質全面、實踐能力強的高素質應用型人才。雖然部分高校已認識到這一點,但仍未開展切實可行的教育教學改革舉措。無論何種原因,高校應根據市場經濟社會發展對人才的需求,積極開展土木工程專業學科建設,制定人才培養發展、教育教學培養體系的戰略性規劃和具體方案,開展相關教育教學改革,形成適應土木類產業新發展水平和發展趨勢的動態人才培養機制。

我國正處于經濟結構調整和產業轉型時期,產業經濟轉型升級需要高端技能型人才,人力資源供給側結構性改革,使得土木類產業人才素質要求與高校培養人才素質不協調、市場經濟社會發展所需人才與高校培養人才數量不匹配,以及產業技術改造、轉型升級的人才需求與高校人才培養不同步。針對這些問題,學院在專業知識和實踐能力培養上突出土木類專業特色,在專業基礎理論教學的基礎上,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強黨的領導,全面落實“以本為本、四個回歸”,進一步健全質量保障機制。

學院土木類專業以培養“高素質人才”為目標,始終遵循“以學生為中心,面向未來發展”,以課程體系、教學內容、教學手段和方法改革為重點[1],以師資隊伍建設為根本,以實踐教學條件建設為基礎,進一步加強專業建設和綜合改革,堅持課程思政、思政課程與日常思政,落實立德樹人根本任務,通過構建“德教—理教—實教—科教—產教”相融合的育人機制,整合“政府—企業—學校-科研機構—用戶目標—雙創資源”六位一體的資源優勢,協同培養在工程規劃與勘測、工程設計與施工、技術攻關與改造、工程管理等方面基礎扎實、素質全面、具有創新意識、實踐能力和國際視野的高素質應用型人才,全面促進土木類專業水平整體提高。

二、“五融合”育人機制的內涵及作用

隨著國家經濟結構轉型和發展動能轉換,核心技術和應用型能力的不足成為行業發展的“痛點”,急需實踐能力強的應用型人才,這使協同教育成為高等教育綜合改革的重中之重。因此,遵循“以學生為中心,面向未來發展”的思想,提出了品德教育、理論教育、實踐教育、科研教育、產業教育融合的協同育人機制。

(1)“德教融合”,緊緊圍繞“立德樹人”根本任務,首先在人才培養方案中突出德育引領,不僅強化思想政治理論課程,而且將社會主義核心價值觀融入專業課程中,引導學生樹立正確的個人操守和職業操守,弘揚工匠精神,在實現中國夢的生動實踐中放飛青春夢想。

(2)“理教融合”,夯實理論基礎,培養學生接受新知識的能力,從而拓展分析問題、解決問題的能力,以及創新能力[2]。通過加強重點課程的學習,建立科學的工程邏輯思維,提升人文素養和科學素養。

(3)“實教融合”,牢固樹立實踐育人的思想,堅持問題導向,將實踐育人貫穿人才培養全過程,做到理論教學與實踐教學相結合、課內教學與課外實踐相結合、校內實訓與校外實習相結合,優化人才培養體系、搭建人才成長平臺,在實踐中培養學生的自主學習能力、工程應用能力和創新能力。

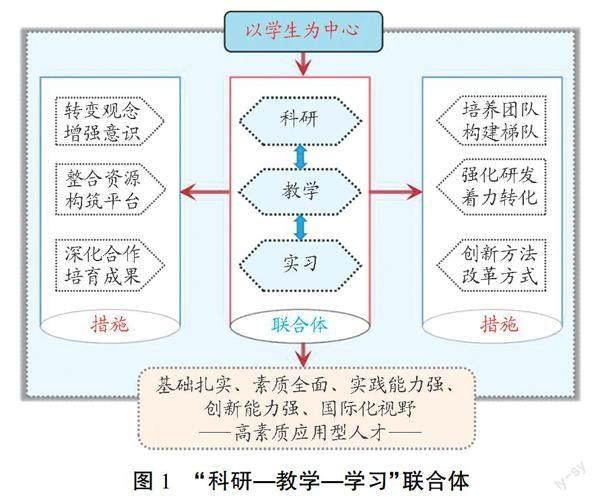

(4)“科教融合”,通過高水平科技創新與高素質應用型人才培養的密切結合,由師生組成“科研—教學—學習”聯合體,共同在科研—教學—學習的過程中進行知識的傳授與更新,強化實踐能力和創新能力,傳承和提升人文素養和道德品質。

(5)“產教融合”,堅持產業需求導向與教育目標導向相統一,推動高校與行業企業深度合作培養人才,加強“雙師型”教師隊伍建設,通過“政產學研用創六位一體”協同育人,大大提高畢業生的社會認可度,實現高校服務社會以及辦好人民滿意的教育的目標。

三、人才培養模式的實施過程與效果分析

為培育時代新人,確保中國特色社會主義事業薪火相傳,以習近平同志為核心的黨中央提出堅持全員、全過程、全方位育人。在“三全育人”理念下積極探索品德教育、理論教育、實踐教育、科研教育、產業教育等“五融合”育人機制,圍繞立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。要通過優化人才培養模式和課程設置,在提升學生專業水平的同時,堅定理想信念。

從高校長遠的發展來看,“五融合”育人機制并非齊頭并進,全面突破。以品德教育為根本,德學兼修,把思想品德教育融入人才培養全過程和各教學環節,融入學生科研實踐和社會實踐、融入學生課余生活,牢固樹立正確的“三觀”,加強愛國主義、民族精神培育;以理論教育、實踐教育和科研教育為基礎,開展多層次、多角度、全方位的有效育人途徑,提高學生專業基礎知識水平和解決實際工程問題的技能;以產業教育為教育目標,對接產業需求深化教學內容、課程體系改革,從理論、實踐、應用三個維度,著力提高學生的綜合素質和適應能力。高等教育現代化實質上是人的現代化,要在高校人才培養中彰顯現代化,品德教育、理論教育、實踐教育、科研教育、產業教育融合培養人才是五個有機聯系、不可或缺的著力點。

(一)構建“科研—教學—學習”的聯合體

在“五融合”育人機制中,科研教育是高校辦學的核心理念,即在“科研—教學—學習”的過程中師生進行知識的創新、傳授、傳播和傳承,如圖1所示。在科研教育人才培養的過程中,以為學生為中心,將優質資源轉化為育人資源和優勢,把科研設施轉化為教學創新平臺,把科研成果轉化為一種有效的教學形式,安排學生成為教師科研的伙伴,共同開展科研活動,真正實現師生共同開展研究性教學、探索式學習,推動科研與教學緊密結合。

積極營造鼓勵探索、自主創新的學習氛圍,為學生開展科學研究搭建平臺,支持學生進課題、進實驗室、進科研團隊參與各種科研活動,著力培養學生的創新思維、創新能力,以高水平的科學研究支撐高質量的人才培養,以培養在工程規劃與勘測、工程設計與施工、技術攻關與改造、工程管理等方面基礎扎實、素質全面、具有創新意識、實踐能力和一定國際視野的高素質應用型人才為己任,全面促進土木類專業應用型人才培養質量整體提升。

1.轉變觀念、增強意識

為了全面貫徹、落實全國思政工作會議、全國教育大會精神,把“四有好教師”“四個引路人”“四個相統一”等標準作為教師隊伍建設的首要指標。高校不能將重心僅僅放在特色專業培育上,還應當注重師資隊伍的培養和建設,引導教師逐漸增強職業認同感,激發教師的教學主動性,將教師的教學理念、教學方式和學生的主觀能動性緊密結合,將協同育人理念和實踐充分結合,切實提高多維度協同育人的教育成效。

結合產業發展需要,深刻認識專業學科建設在推動土木類師資隊伍建設、課程建設,以及促進教育教學改革、提升專業學科綜合實力、人才培養特色等方面的重要作用,高度重視并切實加強專業學科建設力度,增強專業學科建設意識,為學生營造良好的學習氛圍。

2.整合資源、構筑平臺

在校外匯聚各類社會資源、拓展育人空間。與四川省建筑科學研究院、成都市建筑設計研究院等合作,建立土木工程省級實驗示范中心,成都市BIM重點實驗室,共建省級行業研究中心2個,成都大學校級研究中心19個。在校內打通融合渠道,實現資源共享、平臺共建,促進跨學院、跨學科的交叉整合、互動發展,建立成都大學創新創業學院、成龍谷創意型雙創園區,成立成都大學智能建造及土木工程新材料現代產業學院,堅持創新引領創業,主動服務成都區域經濟社會發展。

針對新型材料、文旅產業和生活服務業、智慧城市建設、綠色低碳發展等理論研究、技術開發和工程實踐深入開展校企產學研技術平臺建設。擁有四川省高等學校工程中心非飽合土力學及工程技術研究中心、先進土木工程材料、裝配式建筑、北斗大數據防災應用創新中心、巖土工程災變及智能監控研究中心等5個重點特色領域省/市級平臺。

3.深化合作、培育成果

以市場需求為導向,明確市場需求變化,與政府、行業產業、高校、科研院所、用戶和雙創資源實現多元主體跨界整合,協同創新,充分發揮政府的職能地位,從用戶層面促使企業、高校、科研機構等創新主體在創新思維上實現轉變,加強各方協同。積極聯合教育廳、省住建廳、市住建局,四川省建筑科學研究院有限公司、四川省裝配式建筑產業協會、開元數智工程咨詢集團有限公司等單位,加強政產學研用創協同育人,擴大合作科研的溢出效應,從理論、實踐、應用三個維度,打造聯合培養人才的平臺,聯合制定培養方案、編寫教材和教學大綱、開發課程、共建專業、實習實訓基地和產業學院等,建成一批共享式、區域化的協同育人實踐平臺,打造一批土木類行業產業急需的、優勢突出的、特色鮮明的高素質應用型人才。

4.培養團隊,優化梯隊

習近平總書記在中央人才工作會議上強調,深入實施時代人才戰略,全面培養、引進、用好人才,加快建設世界重要人才中心和創新高地。因此,不僅要引進人才,聘請國內外知名的專家學者、教授和教授級高工來校擔任全職教授、兼職教授或客座教授,把握一流專業發展方向,形成一支結構合理、高水平的師資梯隊,更要利用好本土人才資源,做好專業學科的高層次人才、教學名師、學科帶頭人和骨干教師等人才隊伍的建設,建成省級教學團隊1個、省級名師工作室1個、專業教學團隊5個。只有抓好“雙才”工作,人才隊伍結構才能日益完善,形成人才工作良好互動的局面。

5.強化研發,著力轉化

產業與教育的深度合作,是高校提高人才培養質量的必然選擇,堅持產業需求導向與教育目標導向相統一,面向產業需求深化教學內容與課程體系改革,把產業教育協同育人理念貫穿人才培養全過程,著力提高高校對產業轉型升級的貢獻率。

根據行業發展趨勢,圍繞成渝雙城經濟圈建設需要,結合自身基礎,充分利用產教融合的平臺與渠道,強化應用技術開發,實現科技成果高效轉移,讓高校教學與科研攻關進程中形成的具有應用性的科研成果轉化為直接生產力,達到教育育人、服務社會的雙重教育目的。同時,注重土木類相關行業的技術水平提升與企業科技創新相結合,解決工程建設領域重大技術問題。

6.與時俱進,深化教改

基于“互聯網+”時代,互聯網對課堂教學改革的有力推動[3],引進微課、慕課資源,設置翻轉課堂和情景教學,充分利用超星、藍墨云等輔助課堂教學平臺輔助教學。在教學過程中以學生為主,采用臺階式教學法、情景教學法、目標教學法等多種教學方法,培養學生的創新意識,將創新思維訓練引入課堂,提高學生的創新能力。

(二)搭建政產學研用創“六位一體”協同育人平臺

“政產學研用創”即政府、企業、學校、科研機構、用戶和雙創資源等相互配合,發揮各自優勢,形成強大的研究、開發、生產一體化的先進系統,并在運行過程中體現綜合優勢。學校積極與企業合作,共建聯合開展產教融合共享平臺,主動服務成渝雙城經濟圈的經濟社會發展。

高校政產學研用創“六位一體”是一個綜合協調機制,其內涵可概況為:政府搭臺,為人才培養提供政策支持,發揮總攬全局和統籌兼顧作用;企業出題,收集反饋市場經濟發展信息,將人才需求與高校有效對接,為人才培養提供經費資源;高校育人,校企合作協同培養人才,實現技術攻關和創新研發;科研機構為人才培養提供實驗實訓基地,注重企業整合,實現技術創新和轉化;用戶目標代表市場需求,參與人才培養檢驗;雙創資源依托土木工程專業學科平臺開展協同創新、技術創新。

綜上所述,通過打造政府、企業、高校、科研機構、用戶目標、雙創資源“六位一體”協同育人平臺,充分調動各方的工作積極性,形成多方合力,有機整合政策、市場、人才、技術、項目、基地等多種資源。基于專業學科平臺,開展“教育教學、科學研究、實踐教學、學科競賽、社會服務、創新創業”等協同育人活動,如圖2所示。

1.校外實踐基地建設

通過土木類專業學科發展,與中建集團、成都建工集團、中鐵集團、中交集團、四川省建筑科學研究院、成都市建筑設計研究院等建立50余個優質工程實踐教育中心,推進“校企合作,培養行業需求人才”工作,為校企合作、人才培養提供一個開放的公共實驗平臺。

2.人才培養體系建設

基于土木類專業學科產教融合人才培養體系建設,以完善知識結構、提高學生工程意識與素養、強化工程實踐能力為核心,通過豐富工程內涵、優化學生知識結構、強化學生素質教育、重視學生能力培養、突出學生工程實踐、加強與企業合作、注重學生國際視野培養,達到強化整合培養,提高專業工程教育質量。

3.協同教育建設

基于“協同”理念[4],聯合四川省住建廳、成都市住建局、錦江區、都江堰市等政府部門,及西華大學、西南石油大學、攀枝花學院、韓國嶺南大學、丹麥VIA大學、德國克勞斯塔爾工業大學、澳大利亞皇家墨爾本大學等國內外數十所高校,四川省建筑科學研究院、四川省裝配式建筑產業協會、南方測繪有限公司、開元數智工程咨詢集團有限公司、四川志德巖土工程有限責任公司等企事業單位,構建了“土木類專業協同教育聯合體”。

(三)健全“實踐—實訓—競賽”融合體系

采用“課程實踐、校內建設、校外校內建設、引導創新、支持創新”,構建“實踐—實訓—競賽”融合體系,如圖3。同時,促進協同互動,實現教育教學要素融合匯聚,增強應用型人才培養的資源供給,保障土木類專業學生知識體系和能力結構復合化。

1.校企共建實踐、實訓、競賽融合的培養

校企聯合培養學生實踐與實訓、競賽能力,著重與南方測繪集團、四川省建筑科學研究院、四川省第三測繪工程院等知名企業共建實踐、實訓培養基地。制定符合現代土木類專業實踐類課程體系,加大課賽融通的支持力度。

2.“雙師結構”教師隊伍的培養

建立健全“雙師結構”教師管理機制,加強“雙師結構”教師人才隊伍建設,教師隊伍培養的平臺建設,通過師資交流、短期課程、專題課程、實踐實訓、課題協作,以及線上線下課程共享等方式,積極與政府、企業建立合作關系,建立企業掛職鍛煉制度。

3.保障實踐教學質量

人才培養采用“3+1”人才培養模式強化實踐教學,突出工程實踐能力培養。在實施“3+1”模式過程中,做到“三強化、三結合”。“三強化”即強化實踐教學、強化實際工程、強化學科競賽。“三結合”即課內課外相結合、學期與假期相結合、學校與社會相結合。

(四)實施效果分析及啟示

1.實施效果分析

(1)學生創新能力大幅提升,完成了“三下鄉”暑期實踐活動。各類科創及學生競賽項目獲獎105項(國家級15項,省級36項,校級重點54項),其中在全國“互聯網+”大學生雙創大賽中獲得省級銀獎1項、銅獎1項,發表論文51篇,獲得授權專利29項。

(2)突破企業實習難題,就業率在全省名列前茅。大部分學生就業于中鐵、中建等知名央企,就業平均薪酬全省排名前列,每年平均就業率均達到95%以上。繼續深造率逐年提升,超過30%的學生前往國內外知名高校(如四川大學、中山大學、同濟大學、韓國嶺南大學、德國克勞斯塔爾工業大學等)深造讀研。

(3)土木類專業本科生3 000余人直接受益,間接受益學生為環境、測繪、建筑學等相關專業的5 000余名學生。近年來,不斷涌現一批在四川省,乃至全國有影響力的杰出校友在校設立愛心銀行獎學金,優秀畢業生獲“全國建筑業企業優秀項目經理”等榮譽稱號。

(4)畢業生培養質量的跟蹤調查結果和評價。學院采取問卷調查、走訪用人單位、調研企業、網上收集信息和聘請麥可思等方式進行畢業生培養質量跟蹤調查,反饋結果表明:人才培養質量更上臺階。央企、國企為主要就業去向,本專業就業率在95%左右,考研目標學校主要為中山大學、四川大學、重慶大學、中國礦大、西南交大等著名高校,考研學生和高質量就業人數逐年大幅度提升。98%以上學生就職于建設單位及設計、施工、監理等土木類相關單位,專業對口性強,發展前景好。

用人單位滿意度達98.2%。從歷年跟蹤調查信息看,來自中國中鐵、中國鐵建、中國電建、中國交通、中國煤炭科工、中國五冶、四川華西集團等國內大型國企的調查顯示:畢業生質量逐年提升,滿意度保持高位。用人單位一致認為本專業的畢業生基礎扎實、善于學習、專業視野開闊,實踐能力和獨立解決問題能力強,能快速成長為技術骨干。

2.啟示

企業在高素質應用型人才培養過程中起著舉足輕重的作用[5-6]。實踐、實訓、創業環節的教學主要以企業為主,企業需要提供具備一定技術水平的企業導師和適當的崗位,有目的地安排實踐項目讓學生參與,并安排專人對學生進行職業身體素質、職業思想素質、職業行為和職業拓展素質培訓。這對以盈利為目標的企業而言,必然需要付出一定的人力、物力和財力;因此,如何使學校、企業雙方在合作中互利互惠、合作共贏[7],實現可持續發展,是一個需要盡快解決的問題。探索產教融合的人才培養模式,強化企業的主人翁地位、增強企業的主人翁意識并從中獲利[8]。

四、結語

雅成大德,恒成大器,成都大學建筑與土木工程學院土木工程專業以“高素質應用型人才”為培養目標,以課程體系、教學內容、教學手段和方法改革為重點,以師資隊伍建設為根本,以實踐教學條件建設為基礎,進一步加強專業建設和綜合改革,堅持課程思政與專業思政,落細落小落實立德樹人根本任務,以培養德智體美勞全面發展,具有扎實專業基礎知識、工程實踐能力、創新精神和國際視野的高素質復合應用型人才,全面促進土木工程專業整體水平提升,并對同類高校深化教學改革、完善質量保障提供借鑒和參考。

參考文獻:

[1]江學良,楊慧,王皓磊,等.傳統工科專業教育的創新發展與實現路徑——以中南林業科技大學土木工程專業人才培養為例[J].高等建筑教育,2021,30(2):22-29.

[2]劉勇健.基于協同育人理念的城市地下空間工程實踐教學體系探索[J].高等建筑教育,2020,29(2):152-157.

[3]蔡磊,向艷蕾,管延文,等.建筑環境與能源應用工程專業新工科人才培養體系探索[J].高等建筑教育,2018,27(5):9-13.

[4]周敏,頓明明,陸志剛,等.多主體協同育人模式在城鄉規劃專業本科聯合畢業設計中的實踐與思考[J].高等建筑教育,2021,30(5):146-154.

[5]武鶴,孫緒杰,楊楊,等.面向“新工科”的智慧建筑學院土木工程專業人才培養研究與實踐[J].高等建筑教育,2021,30(1):10-16.

[6]武鶴,孫緒杰,魏建軍.面向新工科的土木工程專業改造升級路徑探索與實踐[J].高等建筑教育,2018,27(6):12-16.

[7]崔杰.基于“互融·互建·互贏”理念的土木工程專業協同育人改革與實踐[J].高等建筑教育,2016,25(1):23-27.

[8]楊亞龍,方潛生,汪明月,等.多學科交叉融合的建筑電氣與智能化專業人才培養體系構建[J].高等建筑教育,2021,30(4):53-61.

Exploration and practice of high-quality applied talents training system of

civil engineering specialty based on “five-integration” education mechanism

YANG Youlian, WU Qihong,HUANG Jin,? XIE Feihong, DONG Jianhui, CAI Mengqi

(School of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, P. R. China)

Abstract: Following the principle of “student-centered, future-oriented”, this paper reviews the training process of civil engineering talents by taking the civil engineering talent training system of the School of Architecture and Civil Engineering of Chengdu University as an example. From the level of national strategy, the talent demand of civil engineering major is analyzed. This paper puts forward the “five integration” education mechanism for civil engineering talents cultivation, analyzes the connotation and function of the “five integration” education mechanism, through the construction of the “scientific research–teaching–learning” union, carries out the construction of the “government, production, learning, research, application and innovation” six integration collaborative education platform, and improves the integration system of “practice–training–competition”. Bold attempts have been made in personnel training of civil engineering specialty and good results have been achieved. This talent training system brings together various innovations such as mechanism innovation, mode innovation and action innovation, and demonstrates the application achievements of civil engineering talent training, providing reference for the construction of provincial first-class civil engineering major.

Key words: civil engineering; talent training; innovative technology; talent quality

(責任編輯 梁遠華)

修回日期:2021-12-05

基金項目:四川省高等教育人才培養質量和教學改革項目(JG2021-1089);成都大學2021—2023年人才培養質量和教學改革項目(cdjgb2022044;cdjgb2022239;cdjgb2022053;cdjgb2022307)

作者簡介:楊有蓮(1976—),女,成都大學建筑與土木工程學院講師,博士,主要從事土木工程研究,(E-mail)463590336@qq.com;(通信作者)吳啟紅(1981—),男,成都大學建筑與土木工程學院院長,教授,博士,主要從事土木工程研究,(E-mail)wqh1016@cdu.edu.cn。