行政處罰決定相對公開原則引入成本收益分析的價值及其限度

摘 要:

《行政處罰法》第48條正式確立了行政處罰決定相對公開原則,其主要目的在于增強對行政執法活動的監督作用,同時附帶社會風險警示和預防違法行為發生的功能。“具有一定社會影響”的限制前綴留存了較大的自由裁量空間,基于實用主義和技術理性的考量,需要引入成本收益分析方法,用以克服不確定法律概念的裁量濫用,以及補足傳統比例原則的主觀與空洞。但是,在行政處罰決定公開中實現利益均衡亦是有其限度的,無法實現成本收益的完全量化、難以確保數學計算的價值理性,應當嵌入“意見交換”“損益補償”等程序性結構,為不同利益主體提供公開、平等、理性的商談溝通平臺,方可兼顧行政處罰決定相對公開原則適用的形式合法性和實質合法性。

關鍵詞:行政處罰決定公開;相對公開原則;成本收益分析;比例原則

作者簡介:周澤中,法學博士,湖南大學法學院/現代立法與國家治理研究中心講師、研究員,主要研究方向:憲法學與行政法學(E-mail:libertyzzz@163.com;湖南 長沙 410081)。

基金項目:國家社會科學基金重大專項“社會主義核心價值觀與完善重點領域行政基本法研究”(17VHJ003);湖南省教育廳社會科學研究優秀青年項目“湘江流域環境風險的公私協作治理模式研究”(21B0095)

中圖分類號:D912.1? 文獻標識碼:A

文章編號:1006-1398(2023)01-0111-11

一 問題的提出:相對公開原則適用的不確定性

2021年我國新修訂的《行政處罰法》一經公布實施,便得到了行政法學界的熱切關注和廣泛討論,其中第48條規定的“具有一定社會影響的行政處罰決定應當依法公開”,揭示出了立法者的認知立場發生了重大變化,從過去的“以公開為原則”調整為“以公開為例外”。迄今為止,此次修法新增的“相對公開原則”得到了較多的肯定性意見,被認為是較好地平衡了公民知情權與個人隱私權之間的沖突,具有一定的正當性基礎,【熊樟林:《行政處罰決定為何不需要全部公開——新<行政處罰法>第48條的正當性解釋》,《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》2021年第6期,第97頁。】更是推進政府信息公開工作的一個亮點,能有效促進行政處罰權的依法公正行使。【楊寅:《行政處罰類政府信息公開中的法律問題》,《法學評論》2010年第2期,第67頁。】此外,也有學者提出作為行政處罰之一種——聲譽罰的信息公開的概念。【章志遠、鮑燕嬌:《作為聲譽罰的行政違法事實公布》,《行政法學研究》2014年第1期,第48—49頁。】行政處罰決定公開作為一項行政管理制度,并非由現行《行政處罰法》所獨創,在此之前已經為各地人民政府和各部門展開大量的有益探索,【例如,2010年《環境行政處罰辦法》第72條規定:除涉及國家機密、技術機密、商業秘密和個人隱私外,行政處罰決定應當向社會公開;2018年《公安機關執法公開規定》第12條規定:公安機關應當逐步向社會公開行政處罰決定、行政復議結果的生效法律文書。有部門發布了專門規則,如2014年《農業行政處罰案件信息公開辦法》和2014年《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規定》。浙江省在2015年頒布了專門的《浙江省行政處罰結果信息網上公開暫行辦法》。】并且已經在相關專業領域的單行法律規范中做出具體規定。【例如,《證券法》第174條規定:國務院證券監督管理機構制定的規章、規則和監督管理工作制度應當依法公開。國務院證券監督管理機構依據調查結果,對證券違法行為作出的處罰決定,應當公開。】2018年底國務院大力推行的行政執法“三項制度”改革,則是直接將行政處罰決定公開作為“行政執法公示”制度的重要組成部分進行有效推廣。【 2018年12月發布的《國務院辦公廳關于全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度的指導意見》對行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核三項制度做出了系統部署。行政執法公示包括了事前公開、事中公示、事后公開三個方面的要求,事后公開要求執法機關在決定作出后的一定時間內向社會公布執法機關、執法對象、執法類別、執法結論等信息。】2019年修訂的《政府信息公開條例》第20條行政機關主動公開信息的范圍中增加了一項內容“(六)實施行政處罰、行政強制的依據、條件、程序以及本行政機關認為具有一定社會影響的行政處罰決定”。因此,《行政處罰法》正式確立的行政處罰決定相對公開原則,其題中之義便是為了進一步重申和鞏固行政執法領域取得的若干重大改革成果。【許安標:《中華人民共和國行政處罰法釋義》,北京:中國民主法制出版社,2021年,第22頁。】

然而,在既往實踐中,行政機關通常根據《行政處罰法》第5條第1款之規定,強調行政處罰應當遵循公正、公開的原則,習慣性地將行政處罰決定予以自動化和普遍化的公開,導致行政處罰決定公開容易陷入泛化僵局。【馬迅:《行政處罰決定公示:挑戰與回應》,《江淮論壇》2017年第5期,第122—124頁。】尤其是借助于現代信息傳播技術的有力條件,行政處罰決定書中包含的個人信息、個人隱私、商業秘密,以及行政機關做出的負面法律評價都會迅速公布出現在各類應用平臺和自媒體,造成行政相對人個人信息權益、隱私權、名譽權、商譽權被無端侵害,【王軍:《行政處罰信息公開與隱私權保護》,《北京行政學院學報》2011年第1期,第103—106頁。】由此出現了不少的因公開被處罰主體個人信息而引發的行政爭議案件。而且,有學者指出,行政機關公開行政處罰決定,可能會造成二次處罰的聲譽羞辱效果,涉嫌違反一事不二罰原則。【王瑞雪:《聲譽制裁的當代圖景與法治建構》,《中外法學》2021年第2期,第448—449頁。】鑒于此,本次修法采取相對折中的基本立場,在應予公開的行政處罰決定之前增加限制前綴“具有一定社會影響”,以期兼顧行政處罰公開與保障合法權益的立法目的。那么,應當如何理解這一限制前綴的內涵指向,儼然構成廓定“相對公開原則”適用邊界的重要判斷標準。【盧榮婕:《“具有一定社會影響”的行政處罰決定公開之認定》,《財經法學》2022年第4期,第180—181頁。】然而,需要進一步指出,《行政處罰法》第5條確立的“公正、公開原則”與第48條規定的“行政處罰決定相對公開原則”,在性質和內涵上是存在一定差異的。前者更為注重對應受行政處罰行為的處罰依據之公開公布,要求行政機關在作出行政處罰決定時應當將處罰權限和規范依據告知行政相對人;而后者則更為強調對行政處罰決定的內容信息之公開公布,要求行政機關在公開行政處罰決定內容時應當充分考量違法行為自身具有的社會影響程度。

“具有一定社會影響”的基本內涵顯然是不夠明確的,既可能是針對“違法行為”本身具有的社會危害程度(成本),也可能是針對“處罰決定”本身形成的懲戒制裁效果(收益)。無論是出于前述何種內容的考慮,皆需要行政機關全面細致地權衡“公開處罰決定”對于“打擊違法行為”所能夠產生的成本和收益,否則容易出現“大炮打小鳥”“殺雞用牛刀”等成本遠超收益的不當處理結果。質言之,行政處罰決定公開在本質上隱含著一種經濟學上的成本收益分析過程,唯有在成本小于收益的情況下,行政機關才能考慮公開行政處罰決定。鑒于此,本文嘗試將成本收益分析方法引入行政處罰決定公開之中,以期能夠有效彌補當前相關學理研究的定量化缺失,促使“具有一定社會影響”這類不確定法律概念的客觀化與具體化,進而最大限度地實現行政處罰決定相對公開原則所欲追求的利益均衡目標。

二 行政處罰決定公開引入成本收益分析的正當性

如前所述,一項具體的行政處罰決定是否應當予以公開,必須建立在“具有一定社會影響”準確判斷的基礎上,除了通過行政實體法和行政程序法進行有效規范之外,還需要引入成本收益分析方法用以提升行政處罰決定公開的合法性與正當性。之所以選擇此方法,是基于實用主義的視角優化行政執法資源的配置效率,以及借重技術理性的方式強化行政執法活動的可接受性。

(一)基于實用主義的成本收益分析方法

成本收益分析(Cost-Benefit Analysis)原本屬于經濟學上的分析方法,后來被美國行政法發展成為一項行之有效的規制影響分析工具,在政府制定規章和發布行政命令等諸多領域得到廣泛應用,但也在理論上遭到了很多的質疑與批評。【劉權:《作為規制工具的成本收益分析——以美國的理論與實踐為例》,《行政法學研究》2015年第1期,第143頁。】二十余年來,隨著我國行政規制改革的日益深入,成本收益分析方法得到了很多規范文本的認可采納,國內學者亦是非常重視國外成本收益分析方法的引介和討論。【較具代表性的論著如下,馮玉軍:《法律的成本效益分析》,蘭州:蘭州大學出版社,2000年;趙雷:《行政立法評估之成本收益分析——美國經驗與中國實踐》,《環球法律評論》2013年第6期,第132—145頁;此外,還有本文后續引注的其他論著,此不贅述。】可是,總體而言,成本收益分析方法仍處于有待觀察的探索階段,有學者稱之為“概念股”【畢洪海:《作為規制決策程序的成本收益分析》,《行政法學研究》2016年第3期,第90頁。】。也有學者試圖將成本收益分析納入我國行政法理論體系之中,并且使之根據我國行政土壤構建、以解決實際問題為目的,最終得以內化為行政法(學)的基本原則乃至理念。【鄭雅方:《論我國行政法上的成本收益分析原則:理論證成與適用展開》,《中國法學》2020年第2期,第203頁。】筆者認為,此種努力是值得贊賞的。畢竟在推進國家治理能力和治理體系現代化的現實語境之中,對政府規制活動的合法性判斷需要非常關注行政行為的成本和收益,即加強行政管理的績效考核指標建設。【關于“加強政府的績效指標管理”的相關內容,可參考《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[2018]34號)和《政府投資條例》(國令第712號)第4條,以及《國務院工作規則》(國發[2018]21號)第4章等正式文件的具體規定。】而作為典型舶來品的成本收益分析方法便是基于實用主義的功能定位,能夠積極作用于行政處罰決定公開等特定規制事項的成本/收益分析。

根據西方傳統的古典哲學思想,“實用主義堅決地、完全地摒棄了職業哲學家們許多由來已久的習慣,避開了不切實際的抽象和不當之處,避開了字面上的解決方式、壞的先驗理由、固定的原則、封閉的體系以及虛假的絕對和根本。”【 [美]威廉·詹姆士:《實用主義》,李步樓譯,北京:商務印書館,2012年,第32頁。】以此為邏輯基點的成本收益分析方法則是以尊重規制事實、提升現實解釋力為特點的分析范式。因此,堅持實用主義導向、擁有一套較為成熟的分析結構和操作方法,【蔣紅珍:《政府規制政策評價中的成本收益分析》,《浙江學刊》2011年第6期,第136頁。】是成本收益分析方法廣泛應用于行政規制的“反規制”實踐,并且得以被美國政府沿用至今的安身立命之本,大致可以歸納為以下三個方面:

1.注重解決實際問題。將成本收益分析方法引入至行政處罰決定公開事項之中,能夠有助于厘清規范文本中“具有一定社會影響”等不確定法律概念的模糊內涵。采取定性分析與定量分析相結合的科學論證方式,可以較為完滿地解決相對公開原則適用的裁量空間問題,而不做與這一問題關聯不大或者完全沒有關聯的無用功,促進行政處罰決定公開類糾紛案件的實質性化解,符合法學問題和法律爭議滯后性的特點。而且,以此區別于依法行政等基本原則,這些原則和理念都是在實際問題產生之前便有確定的價值目標,是一種未雨綢繆式主動解決問題的思維模式,而成本收益分析方法則是一種亡羊補牢式被動解決問題的思維模式。

2.提供可替代性方案。行政機關公開當事人的違法行為事實和負面法律評價,在一定程度上能夠起到威懾和預防其他潛在違法行為人的風險警示作用。但是,考慮到行政處罰的主要目的是報應論,次要目的才是預防論,【熊樟林:《行政處罰的目的》,《國家檢察官學院學報》2020年第5期,第32—48頁。】這就意味著行政處罰的制裁面向主要是針對過去行為的制裁,【[日]藤木英雄:《刑法上的學派對立:舊派和新派、客觀主義和主觀主義》,郭布、羅潤麒譯,《環球法律評論》1980年第1期,第13—15頁。】是一種“回顧性的”【馮軍:《刑法中的責任原則——兼與張明楷教授商榷》,《中外法學》2012年第1期,第53頁。】。而行政處罰決定公開的制度目的在于預防違法者本人以及其他人實施新的違法行為,【朱維究、李紅楓:《中俄行政制裁制度比較》,《比較法研究》2003年第6期,第87頁。】是面向未來的違法行為的,是一種“展望性的”【馮軍:《刑法中的責任原則——兼與張明楷教授商榷》,《中外法學》2012年第1期,第53頁。】。由此可見,行政處罰決定公開不僅能夠直接影響到違法行為人的名譽、商譽、信用乃至財產,甚至可能比處罰決定本身具有更大的制裁性,【袁雪石:《中華人民共和國行政處罰法釋義》,北京:中國法制出版社,2021年,第288頁。】可能會構成對同一違法行為的重復評價,形成過度處罰。可是,行政處罰決定公開確實承載著政府信息開放、社會風險警示和違法行為預防等多元收益,同時也需要承擔政府信息更新、行政權力擴張、私人權利限縮及其付隨的交易利益損失等多重成本。逐一對比這些肉眼可見或者預期可見的成本和收益,能夠明確地識別出行政處罰決定公開/不公開的優劣值水平,從而探求其他更為適宜合理的可替代性方案。例如,有學者指出,應當區分以自然人和企業為不同處罰對象的行政處罰決定公開方案,前者是以匿名公開為原則,且輔之以去標識化處理;后者是以實名公開為原則,須得事先刪除涉及商業秘密的相關內容。【孔祥穩:《行政處罰決定公開的功能與界限》,《中外法學》2021年第6期,第1 619頁。】

3.確保規制的實質合法。雖然我國現行有效的立法文本已經明確規定了行政處罰決定相對公開原則,但是這不表明行政處罰決定公開得到了足夠明確的的規范指引。相反,這一問題的關鍵在于公開過度與公開不足的局面并存。【賀譯葶:《公布行政違法信息作為聲譽罰:邏輯證成與制度構設》,《行政法學研究》2020年第6期,第78—89頁。】對于很多不需要公開的行政處罰決定,行政機關卻可能錯誤地實施了公開;對于很多亟需公開的行政處罰決定,行政機關卻由于某些主客觀原因給忽略了。針對行政處罰決定公開進行更為精確的成本收益分析,能夠使得一些不確定的制度風險被量化,增強行政機關獲取證據事實和信息數據的內在驅動,使得行政機關意識到一些問題的嚴重性,產生成本/收益的規制激勵,有助于促進最明顯需要的處罰決定公開,阻止最明顯不需要的處罰決定公開,以及尋找實現行政處罰決定公開目標的成本最小、收益最大的途徑方法。加之,成本收益分析方法強調將全部的分析數據和結果向社會公開,要求行政機關完成信息公開以及公眾參與的全過程,在啟動選用可替代性方案之前,應當充分評估和預測不同方案的可能性影響,向社會民眾公開說明理由。【高秦偉:《美國規制影響分析與行政法的發展》,《環球法律評論》2012年第6期,第97—115頁。】正是由于這些無可替代的優勢所在,成本收益分析方法可以緩解現代行政的“民主赤字”危機,在確保形式合法性的基礎上體現民主性和理性。【王錫鋅:《依法行政的合法化邏輯及其現實情境》,《中國法學》2008年第5期,第69頁。】因而可以說成本收益分析方法是一種行政自我規制的有效工具。(二)借重技術理性的成本收益分析方法

倘若實用主義是成本收益分析方法傲然挺立的理論底色,那么技術理性便是成本收益分析方法大行其道的科學工具。事實上,當人們嘗試將經濟分析方法應用于法律等非市場問題研究,其中一個重要前提即為“供給與需求、成本與收益分析是法律經濟分析的重要工具”【錢弘道:《法律的經濟分析工具》,《法學研究》2004年第4期,第134頁。】。而法學(尤其是行政法學)是一門實踐性特點非常突出的社會科學,必然離不開以技術理性為科學工具的方法論建構。然而,傳統行政法過于重視價值理性而極度排斥技術理性、過于重視教義學定性分析而極度忽視客觀化定量分析等問題,逐漸得到學界的廣泛認同,進一步催生了移植成本收益分析方法進行體系思維糾偏的邏輯理路。【戴昕:《“教義學啟發式”思維的偏誤與糾正——以法學中的“自殺研究”為例》,《法商研究》2018年第5期,第80頁。】

綜觀我國行政法學三十余年的發展歷程,理論界和實務界通常更為擅長總結經驗和吸取教訓,然后將這些經驗教訓抽象凝練為某些形而上學化的原則或者規則,而忽視了那些可以自證、能夠傳授的技術工具,從而導致行政法學偏重于“人文性”,缺乏“科學性”【鄭雅方:《論我國行政法上的成本收益分析原則:理論證成與適用展開》,《中國法學》2020年第2期,第205頁。】。成本收益分析方法之所以被國內很多行政法學者慣常性地稱為“分析方法”或者“規制工具”,主要原因在于現階段我國的行政法學仍舊是以價值理性為主導的法教義學面相,對于成本收益分析方法的認可接納程度較低,未來還有很長的一段路要走。

正如德國法哲學巨擘黑格爾所言,在探索的認識中,方法也同樣被列為工具。【[德]黑格爾:《邏輯學》(下),楊一之譯,北京:商務印書館,1976年,第532頁。】成本收益分析方法是為了達到優化規制的目的而采取的技術路徑、手段步驟,能夠為行政機關和社會民眾提供一整套完整系統的問題商討方案,這種方案既可以是解決問題所依據的具體規則或者判斷標準,也可以是這些規則和標準集合而成的某項原則。因此,無論是冠之以“原則”的理論屬性,還是謂之以“方法”的結果屬性,成本收益分析都是“我們可以依靠的工具,而不是解答謎團的答案。”【[美]威廉·詹姆士:《實用主義》,第32頁。】由是觀之,偏重于技術理性的成本收益分析方法更多是展現為一種科學的方法論,從程序和技術的角度準確把握行政處罰決定公開這類規制事項的行使邊界,主要表現為如下兩方面的特征:

1.定性分析與定量分析相互結合。行政法作為一種典型的“控權法”(Steuerungsrecht),主要考察行政活動的后果,其中值得關注的是行政運營效果調查。【[德]沃爾夫等:《行政法》(第1卷),高家偉譯,北京:商務印書館,2002年,第14頁。】強調對行政合法性的末端控制,且長期處于法教義學的研究方法主導,最終形成了行政法學重視定性分析的學科特色。盡管當下學界已經清晰地認識到定性分析與定量分析相結合的重要性,迫切地需要強化定量分析之于定性分析能夠產生的輔助論證作用。但是,已有的定性分析的思維定式在較大程度上克制著定量分析的具體應用。對于行政處罰決定公開等規制事項的分析研究,目前還是側重于規范解釋、案例推演等白紙黑字的研究思路,至于強調以數據精確分析為基礎、以數學模型運用為工具,并不是行政法學者和實務工作者的關注重點。定量分析方法的優勢特點是對行政處罰決定公開的成本/收益進行量化,盡可能地使之轉化為精確的貨幣衡量,“一切與貨幣維度緊密聯結的權利,例如財產權,更加適合量化。”【Matthias Klatt and Moritz Meister, the Constitutional Structure of Proportionality, Oxford University Press, 2012, p.59.】利用這些量化后的數據進行客觀分析,對比檢驗成本/收益的比率值,用以判斷是否作出公開或者不公開的行政決定。因此,定性分析是以歸納和演繹為主要推理方式的規范分析方法,對行政處罰決定公開所欲達成的目標做出方向性和結論性的價值判斷。而定量分析則是主要運用大數據技術和數學建模等精確計算方式,保證行政處罰決定公開/不公開等數據來源的客觀性和可靠性。前述這兩種分析方法屬實各有千秋,成本收益分析方法的具體應用并非是在此二者之中作出絕對選擇,而是要將定量分析和定性分析相互結合,使之真正成為判斷“是否具有一定社會影響”和“是否遵循相對公開原則”的科學方法論。

2.事實判斷與價值判斷相對分離。自馬克斯·韋伯提出“為世界祛魅”的宏大敘事命題之后,事實問題與價值問題的界分點開始出現。對于公共行政或者國家治理而言,哈貝馬斯等人提出了著名的法律商談理論,被一些學者視為連接事實問題與價值問題的溝通橋梁。【林來梵教授等人對于如何解決事實與價值之間關系的機制建構問題,借鑒了哈貝馬斯的商談理論,認為程序性商談能夠帶領中國憲法學走出這一理論困境。林來梵、翟國強:《憲法學思考中的事實與價值——有關憲法學的一個哲學話題》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2007年第3期,第56—64頁。但是,李忠夏教授則認為,這是對規范(價值)之弊、亊實之弊未做充分考慮,便草率得出“程序商談理論”的結果。李忠夏:《中國憲法學方法論反思》,《法學評論》2011年第2期,第160—172頁。】雖然程序的表面意義似乎只停留在步驟的先后順序以及實際操作的方式方法,但是在現代行政法學的研究視域中,社會民眾對于程序正義的渴求絲毫不亞于實體正義。【雷磊:《法律程序為什么重要?反思現代社會中程序與法治的關系》,《中外法學》2014年第2期,第319—325頁。】然而,程序正義和實體正義的任一目標實現,從來都不是一蹴而就的,而是需要相應的程序性結構予以貫通,否則程序正義便會流于形式,無法回應“具有一定社會影響”判定與當事人合法權益保障等不確定法律問題對行政處罰決定相對公開原則的現實挑戰。如前所述,成本收益分析方法兼采定性分析和定量分析,前者通過規范性的價值判斷,分析和表達行政機關、行政相對人以及其他民眾的主觀偏好,后者則是通過技術性的事實判斷,分析和表達行政處罰決定公開及其具體的運作方式。【丁煌:《西方行政學說史》,武漢:武漢大學出版社,2007年,第170頁。】這兩種分析方法的相互結合,能夠在實體和程序之間嵌入某種不可或缺的結構性意義,其所決定的不是行政處罰決定公開的結果,而是行政處罰決定公開/不公開的結果應當如何產生。在成本收益分析方法的影響下,事實判斷與價值判斷遵循各自不同的論證邏輯,一方面要聽取專家學者的專業判斷,確保事實問題判斷的“科學性”,另一方面要構建以公眾參與、理性商談為主導的政治過程,【王錫鋅、章永樂:《專家、大眾與知識的運用——行政規則制定過程的一個分析框架》,《中國社會科學》2003年第3期,第113—127頁。】確保價值問題判斷的“民主性”。此二者斷然不能簡單混同,更不可相互代替。

三 行政處罰決定公開引入成本收益分析的必要性

將經濟學中的成本收益分析方法引入到行政處罰決定公開的規制事項之中,能夠彰顯實用主義哲學的功能定位;強調定性分析和定量分析相結合的技術理性,能夠大幅地提升行政機關作出行政處罰決定公開/不公開的可信度、可行性以及可接受性。根據目前學界研究行政處罰決定公開這一議題的相關論著,一些學者也注意到了“具有一定社會影響”這類不確定法律概念留存的裁量空間問題,對此提出了與之對應的一些解決方案,【朱兵強、陳指揮:《行政處罰信息公開中知情權與隱私權的平衡》,《電子政務》2015年第4期,第65—72頁。】其中比例原則是備受青睞的一種法學教義思路。而成本收益分析方法素來與比例原則有著“針尖對麥芒”的既視感,那么同為規制分析工具,究竟何者更能夠實質性地克服裁量濫用,以及此二者能否產生良性互補的理想效果?

(一)克服不確定法律概念的裁量濫用

“概念乃是解決法律問題所必需和必不可少的工具,沒有限定嚴格的專門概念,我們便不能清楚地和理性地思考法律問題。”【[美]博登海默:《法理學:法律哲學與法律方法》,鄧正來譯,北京:中國政法大學出版社,2004年,第504頁。】依照這一經典描述,法律概念則是構成法律結構最為基礎性的要素,也是形成法律規則和原則等法律要素的前提。【付子堂主編:《法理學初階》,北京:法律出版社,2013年,第147頁。】《行政處罰法》第48條確立的行政處罰決定相對公開原則,亦可看作是一個具備完整結構要素的法律規則,包含了假定條件、行為模式和法律后果等必備的結構要素。第1項內容中的“具有一定社會影響”是假定條件,“應當依法公開”是行為模式,而第2項內容則可看作是法律后果。根據內容的確定性程度來看,第48條闡述的行政處罰決定相對公開原則或者規則,明確規定了行政機關公開行政處罰決定的限定條件和具體方式,不必援用其他規則即可確定規范內容。但事實并非如此,在準確判定“具有一定社會影響”這類不確定法律概念時,倘若缺乏科學合理的規制分析工具,無疑會留給行政機關較為寬泛的自由裁量空間,同時也可能會造成公共利益和當事人權益的沖突失衡。

一般而言,行政機關選擇向社會公開“具有一定社會影響”的行政處罰決定,無論是出于何種目標考量,都會涉及行政機關、行政相對人和一般民眾之間的復雜利益關系。【孫麗巖:《論行政處罰決定公開的利益衡量——從與刑事制裁公開的對比角度》,《政法論壇》2021年第6期,第72頁。】從利益的客觀表現形式來看,行政機關代表著社會公共利益,公開行政處罰決定的行為目的是追求行政執法效果與公共利益福祉的最大化。行政相對人出于對隱私權、個人信息權益、名譽權、商譽權以及其他市場交易價值等利益的自我維護,當然是不情愿將那些具有個人屬性的違法信息和負面法律評價公之于眾。【鄒奕:《行政處罰之懲罰性的界定》,《行政法學研究》2022年第2期,第54頁。】對于一般民眾而言,則是為了知曉相關違法事實,以便于警示自己不觸碰法律底線和監督行政處罰權合法合理行使。因而,在行政處罰決定公開中,權力與權利、政府—個人—社會之間的沖突體現為所涉行政處罰決定是否公開、公開的方式以及公開程度的矛盾,而這些都能夠轉化為可供數學計算的比率值:

關于成本,可以劃分為兩個部分。其一是行政成本,是指行政機關按照法定要求公開行政處罰決定,本身需要耗費相當的人力成本、時間成本和物質財富,而且須得納入本單位的年度財政預算計劃。其二是社會成本,是指公開行政處罰決定給行政相對人權益可能造成的一些負面影響,例如隱私名譽商譽受損、個人信息和商業秘密泄露、可預期的市場交易價值減少、社會及其他成員的評價降低等不利后果。倘若某些行政處罰決定公開出現泛化、不受控制,那么前述兩項成本便會急劇增加,經由大數據等信息技術進行公開傳播,對當事人權益造成的不利影響難以得到及時有效地修復,甚至產生無法挽回的利益損失。故而,在行政成本中,還得考慮后續行政應訴和國家賠償等隱藏成本。【后向東:《論“信息公開”的五種基本類型》,《中國行政管理》2015年第1期,第31頁。】

關于收益,亦可劃分為兩個部分。其一是執法效果,是指行政機關依法公開行政處罰決定,能夠達到制裁、懲戒當事人,使其以后不再違法,【應松年:《論行政強制執行》,《中國法學》1998年第3期,第18頁。】符合行政處罰報應論的直接目的。懲罰被懲罰者的應得,【王立峰:《懲罰的哲理》,北京:清華大學出版社,2006年,第75頁。】使得被人為破壞的行政管理秩序重新回歸至正常狀態。加之,公開行政處罰決定符合行政公開原則的內容要求,【有學者很早就指出,“行政公開是指公民或社會組織有權知悉并取得行政機關的檔案和其他信息。對于公民來講是有知情權(了解權)”。王學輝、賀善征:《行政程序法研究》,成都:四川人民出版社,1999年,第154—159頁。】有助于建設法治陽光政府和保障一般民眾的知情權。【劉俊祥:《行政公開的權利保障功能》,《現代法學》2001年第5期,第140—145頁。】其二是社會效果,是指公開行政處罰決定達到社會教育的目的,使得相關社會主體受到教育,并且以此為戒不再違法,從而達到行政處罰兼具特別預防和一般預防的功能目的。【譚冰霖:《環境行政處罰規制功能之補強》,《法學研究》2018年第4期,第154頁。】這兩項效果也獲得了《行政處罰法》立法目的的規范指引,該法第1條指明了行政處罰具有“維護公共利益和社會秩序”的社會矯正功能。【熊樟林:《行政處罰的目的》,《國家檢察官學院學報》2020年第5期,第42頁。】因而,行政機關公開行政處罰決定,與其說是在打擊和懲戒違法行為人,毋寧是要追求維護公共利益和社會秩序的“共同善”【鄭玉雙:《犯罪的本質與刑罰的證成: 基于共同善的重構》,《比較法研究》2016年第5期,第63—76頁。】。

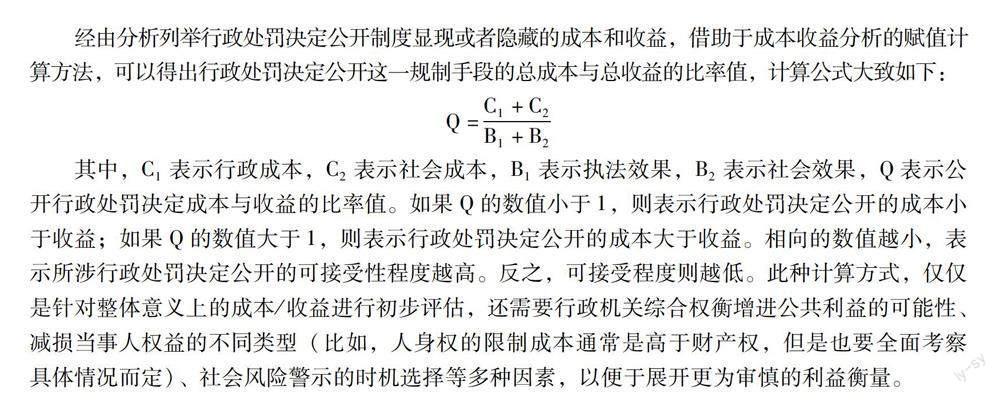

經由分析列舉行政處罰決定公開制度顯現或者隱藏的成本和收益,借助于成本收益分析的賦值計算方法,可以得出行政處罰決定公開這一規制手段的總成本與總收益的比率值,計算公式大致如下:

Q=C1+C2B1+B2

其中,C1表示行政成本,C2表示社會成本,B1表示執法效果,B2表示社會效果,Q表示公開行政處罰決定成本與收益的比率值。如果Q的數值小于1,則表示行政處罰決定公開的成本小于收益;如果Q的數值大于1,則表示行政處罰決定公開的成本大于收益。相向的數值越小,表示所涉行政處罰決定公開的可接受性程度越高。反之,可接受程度則越低。此種計算方式,僅僅是針對整體意義上的成本/收益進行初步評估,還需要行政機關綜合權衡增進公共利益的可能性、減損當事人權益的不同類型(比如,人身權的限制成本通常是高于財產權,但是也要全面考察具體情況而定)、社會風險警示的時機選擇等多種因素,以便于展開更為審慎的利益衡量。

(二)補足傳統比例原則的主觀與空洞

每每談及比例原則和成本收益分析方法,似乎總會形成非此即彼、必爭高低的對立局面。我國不少學者倡導將比例原則作為法學方法論,應當從公法擴展到各部門法,努力謀求其在制定法和司法實踐中的基礎教義地位。【對這一趨勢的描述,陳景輝:《比例原則的普遍化與基本權利的性質》,《中國法學》2017年第5期,第279—280頁。】適逢“比例原則已成席卷全球態勢”【蔣紅珍:《比例原則的全球化與本土化—特集導讀》,《交大法學》2017年第4期,第5頁。】,也有學者展開激烈的批判性分析,主張以成本收益分析取代比例原則,試圖為中國法學界“唯比例原則是瞻”的高漲熱情潑上一瓢冷水。【戴昕、張永健:《比例原則還是成本收益分析——法學方法的批判性重構》,《中外法學》2018年第6期,第1521頁。】對于這一學術論戰,無意評價孰優孰劣,宜將采取冷靜觀之的研究態度。選擇在行政處罰決定公開這一規制事項中引入成本收益分析方法,絕非意圖替代比例原則的教義指引,而是嘗試將二者進行有機結合,充分發揮各自的優勢長處,進而有助于客觀合理地廓定行政處罰決定相對公開原則的適用限度。

發軔于德國行政法的傳統“三階”比例原則,包括適當性原則、必要性原則和狹義比例原則三個子原則,適用于所有的行政領域。【張明楷:《法益保護與比例原則》,《中國社會科學》2017年第7期,第93頁。】不言而喻,將比例原則適用于行政處罰決定公開領域是完全可行的。【陳清秀:《行政罰法》,北京:法律出版社,2016年,第71—74頁。】王錫鋅教授從“手段—目的”合比例性的要求進行考慮,認為《行政處罰法》確立的相對公開原則,不是“一刀切”地對所有行政處罰決定進行公開,符合比例原則的要求。但也尖銳地指出“社會影響”這一關鍵因素還需進一步具體化。【王錫鋅:《行政處罰決定的公開及其限度》,《中國司法》2021年第8期,第69—71頁。】換言之,根據比例原則的定性分析結果,現有立法文本確立的行政處罰決定相對公開原則,能夠經受住目的適當性、手段必要性、利益相稱性的原則審查。可是,在理解和判定何為“具有一定社會影響”時,比例原則旋即暴露出了以下兩個方面的重要缺失:

其一是“價值的主觀性”,主要體現在目的適當性作為比例原則的首要審查步驟,天然具有濃厚的先驗色彩,即行政機關在對行政處罰決定公開進行適當性與否的判斷,最后只能取決于公開/不公開行政處罰決定的價值目標,進而形成一種比較主觀的內心確信。因此,將這一環節置于比例原則分析框架的最前段,對行政處罰決定公開的實質合理性分析結果而言,會產生非常重要但未必客觀積極的導向作用。【Robert Alexy, “Proportionality and Rationality”, in Vicki C. Jackson & Mark Tushnet (eds.) , Proportionality: New Frontiers, New Challenges, New York: Cambrige University Press, 2007, p.14.轉引自戴昕、張永健:《比例原則還是成本收益分析——法學方法的批判性重構》,《中外法學》2018年第6期,第1527頁。】而且,均衡性原則在適用時也存在主觀裁量濫用、客觀利益衡量不足和“結果導向性”分析等弊端。【劉權:《均衡性原則的具體化》,《法學家》2017年第2期,第17—30頁。】其二是“邏輯的空洞性”,則體現在盡管必要性原則要求行政機關公開行政處罰決定,必須在多種方案、多種手段中選擇對行政相對人權益損害最小的方案、手段實施,【姜明安主編:《行政法與行政訴訟法》(第6版),北京:北京大學出版社,2015年,第74頁。】但是并未提供任何有效的分析工具,導致立法者只能采用“具有一定社會影響”的模糊性表述,行政機關對此亦可能是束手無策。同樣,均衡性原則的內容也是不夠明確的,沒有辦法提供實質的合比例性判斷標準,正如德國學者希爾施貝格所言:“均衡性原則是形式的,語義空洞的。”【Lothar Hirschberg, Der Grundsatz der Verhaltnismaβigkeit,1981, S. 77, S. 212.轉引自劉權:《比例原則的精確化及其限度——以成本收益分析的引入為視角》,《法商研究》2021年第4期,第103頁。】

既然比例原則存在如此嚴重的固有缺陷,對行政處罰決定相對公開的原則適用缺乏應有的價值指引和規范向度,那么為何還是會有不少學者援用此項原則進行分析,是否確如戴昕教授等人所言“比例原則應當為成本收益分析所取代”【戴昕、張永健:《比例原則還是成本收益分析——法學方法的批判性重構》,《中外法學》2018年第6期,第1544頁。】?對此,筆者認為,比例原則客觀化和精確性不足,容易造成“具有一定社會影響”的合比例性裁量失準或者濫用等問題,確實可以借助成本收益分析方法予以補足。在行政處罰決定公開領域適用數學計算方法,剔除教義學分析的主觀模糊,【涂少彬:《論法學表達數學化的可能及限度——基于經濟學與比例原則的切入》,《法學評論》2020年第4期,第37—50頁。】展示定性分析和定量分析相結合的工具優勢,使得“社會影響”這類不確定法律概念的邏輯邊界更為明晰,極大地增強相對公開原則的科學性和可操作性。【錢福臣:《法學研究中的盧梭式數學定律法及其評價》,《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》2011年第4期,第77—82頁。】雖然《行政處罰法》明確規定以“維護公共利益和社會秩序”為立法目的,可是在追求執法效果和社會效果最大化的同時,也不應忽視執法效率和人權保障。行政處罰決定相對公開原則的規范表述,已經初步顯現了立法者意圖區分不同社會影響的“手段—目的”考量,但是這種過于模糊的合比例性情境設定,很大程度上使得比例原則再次落入主觀適當性、偏頗必要性和形式均衡性的邏輯窠臼之中。

此時,有針對性地引入成本收益分析方法便顯得尤為必要,借助于數據賦值計算,盡可能地將各類成本和收益(包括隱藏的成本和可預見的收益)轉化為可估算的貨幣形式,此種更為精確的定量分析方法能夠實質性地彌補比例原則定性分析的認知偏差與邏輯桎梏。【柳硯濤、李棟:《比例行政原則的經濟分析研究》,《煙臺大學學報(哲學社會科學版)》2011年第4期,第31—37頁。】強調法律問題的事實判斷(執法成本、公開效率)與價值判斷(公共利益、權利保障)相對分離,能夠促使行政機關更為細致地考量客觀事實和主觀價值,對“一定社會影響”繼續進行分類分級處理。例如,按照成本/收益的比率值排列分組,在一般情況下(主要是指不侵犯個人隱私、商業秘密和未成年人發展權益),0.01≤Q≤0.30時,應當在對個人敏感信息去標識化的前提下依法公開;0.31≤Q≤0.50時,應當選擇與違法行為事實相關聯的領域和范圍依法公開;0.51≤Q≤0.70時,應當慎重考慮某些隱藏成本和邊際收益之后,選擇與違法行為事實密切關聯的領域和范圍依法公開;0.71≤Q≤0.99時,應當提前做好主體意見交換、重大風險評估和損益等量補償等具體工作之后依法公開;Q≥1.00時,應當重新評估全部的成本收益,并且嚴格按照前述規范要求和程序機制進行逐一篩查,否則不應公開(為了便于表述,此處所列數值精確至小數點后兩位)。經由成本收益分析之后存在多種公開方案的,行政機關應當針對各種替代性方案的選擇或者棄用情況,主動向行政相對人和一般民眾作出明晰確定的理由說明,允許當事人陳述申辯。對于涉及不特定多數人權益或者顯著公共利益的行政處罰決定公開事項,行政機關應當依法組織專家論證和公開聽證,就受影響的權益類型、公共利益的受限制程度、公開時機和公開場合的選擇等具體細節展開理性商談,充分尊重專家意見和民眾意見,形成正式有效的聽證筆錄,嚴格按照聽證筆錄作出行政處罰決定公開(載明公開方式和公開程度)/不公開(亦須詳細說明理由)。【金承東:《論行政案卷排他原則的運作原理——正當行政程序的保障機制》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》2008年第4期,第48—53頁。】

質言之,在行政處罰決定公開/不公開的規制事項中引入成本收益分析方法,一般包括以下步驟:1.目的確立階段。行政機關必須事先明確公開/不公開行政處罰決定所欲實現的規制目的,確立何者為主要目的。2.調查識別階段。行政機關通過內部調查和外部走訪等方式確定不同的執行方案,并且針對涉及多方利益的行政處罰決定內容進行綜合研判,識別出哪些主體將會受損,哪些主體將會受益,全面收集這些主體的意見和主張,逐一登記備案和類型化處理,留待后續階段進行對比分析。3.賦值計算階段。根據不同主體的受損、獲益等情況,進行相對精確化的賦值計算,得出最大值、最小值和中間值,在這些數值中合理劃定不同的分布區間,為前述“一定社會影響”的定性分析提供分級分類的量化判斷標準。4.邊際因素分析階段。行政機關在面對多種可替代性的公開方案時,需要提取一些影響總成本和總收益的不確定因素,結合這些因素進行敏感性分析(sensitive analysis),計算這些不確定因素發生變動時對成本、收益的影響程度。5.匯總確定階段。根據不同替代性方案的凈收益、凈成本的量化數值,結合相關影響因素的敏感性分析、不同利益主體的意見主張,最終匯總和確定凈收益/凈成本比率值最小的方案手段。這一套相對成熟穩定的成本收益分析方法,能夠充分結合定量分析和定性分析各自具有的優勢,從而有效兼顧行政處罰決定公開/不公開的程序透明和實體公正。

四 行政處罰決定公開中實現利益均衡的限度體現

在行政處罰決定公開中引入成本收益分析方法,便可一勞永逸地實現利益均衡嗎?答案是值得反思的。盡管成本收益分析方法具有其他規制分析工具所無法比擬的諸多先天優勢,且能夠補足傳統比例原則的內在缺陷,促使行政機關主動考慮行政處罰決定公開的“得”與“失”,以定性分析與定量分析相結合的客觀化估值技術,用于判斷“具有一定社會影響”的內涵邊界。但是,就目前非常有限的規制分析工具而言,成本收益分析方法僅是一種“次優”的選擇,【SusanRose-Ackerman, Putting Cost-Benefit Analysis in its Place, 65 University of Miami Law Review, 336-339(2010-2011).轉引自畢洪海:《作為規制決策程序的成本收益分析》,《行政法學研究》2016年第3期,第92頁。】而非放之四海而皆準的萬能工具。

1.無法實現成本收益的完全量化。一味地強調將行政處罰決定公開造成的當事人權益減損和公共利益增進等抽象法律命題,精細量化為具體數值或者貨幣符號,可能會被認為是過于苛責和不切實際的。【王學輝:《行政程序法律的成本與效益分析》,《現代法學》2000年第1期,第69頁。】況且,對于一些經濟屬性相對較弱的權利類型而言,通過成本收益分析方法進行量化無疑是很困難的。例如,在權利限制成本方面,行政處罰決定公開對人格尊嚴的侵害、對個人隱私和商業秘密的泄露,很多時候是無法通過金錢衡量的方式準確量化的。【朱芒:《作為行政處罰一般種類的“通報批評”》,《中國法學》2021年第2期,第157頁。】對于執法效果和社會效果來說同樣如此,行政處罰決定公開意欲獲取的社會風險警示和違法行為預防等收益,在很多情況下也是無法被數字化的。申言之,在行政處罰決定公開中運用成本收益分析方法,確實能夠使利益均衡變得客觀化、精確化,但都是以能夠被量化的確定事實為基礎。然而,究竟哪些成本和收益是很難或者無法被量化,始終是行政處罰決定依法公開或者不公開的重點考量因素。

2.難以確保數學計算的價值理性。運用成本收益分析方法或許只是一種技術理性的“稍占上風”,因為在對成本/收益的比率值大小進行排列分組之后,仍然需要行政機關做出相應的價值判斷,選擇與之適配的行政處罰決定公開方案。如此一來,事實判斷與價值判斷相對分離的行為修辭,可能會衍變為形式主義的另外一種“噱頭”。而且,追求權利限制成本和公共利益收益的數值精確化甚至是貨幣化,本來就容易陷入功利主義的泥淖深淵。依據“人是目的,而不是手段”的經典闡述,【陳金全:《人是目的而不是手段——康德法治論解讀》,《法學家》2005年第3期,第49頁。】深刻揭示出了其中的寓意:一旦人的權利被當作是商場貨架上的待售物品,而對其進行單純的利益大小比較,難免會造成主體地位被忽視、人格尊嚴被褻瀆的正當性危機。【劉作翔:《信息公開、知情權與公民隱私權的保護——以新聞采訪中的“暗拍”為案例而展開分析》,《學習與探索》2004年第4期,第37—41頁。】從某種意義上來看,傳統比例原則尚存道義基礎,而成本收益分析方法卻難以確保數學計算和貨幣評估的價值理性。

大數據和人工智能技術的急遽運轉,造就了現代社會的信息爆炸和權利泛化。類似于行政處罰決定公開的規制手段層出不窮,由此產生的爭議數量也不斷激增。面對紛繁復雜、變化萬千的公共行政事務,不論是被盛譽為公法上“帝王條款”的比例原則,【稱比例原則為公法中“帝王原則”的說法,劉權:《論必要性原則的客觀化》,《中國法學》2016年第5期,第178頁。】還是具有后現代意味的成本收益分析方法,可能都會顯得力不從心、有恐掛一漏萬。任何人在本質上都是自己利益的主體,都享有平等表達自己利益偏好的權利。【王敬波:《政府信息公開中的公共利益衡量》,《中國社會科學》2014年第9期,第105—115頁。】把這些抽象的價值選擇強行排序的分析手段是值得商榷的,也是有悖社會基本倫理的。【郁樂:《環境倫理中的價值排序及其方法論》,《吉首大學學報(社會科學版)》2021年第5期,第60—68頁。】對于何者屬于“具有一定社會影響”的行政處罰決定,現有的規范文本和分析工具已然提供了形式層面的合比例性判斷標準,可是無法順利地獲取“唯一的正解”。或許只有在借鑒融合比例原則和成本收益分析方法等工具的基礎上,同時嵌入前節所提及的“意見交換”“風險評估”“損益補償”“專家論證”以及“公眾參與”等程序性結構,將公共利益和所有相關主體的利益不分優劣地安排在適當的公共空間,為之提供公開、平等、理性的商談溝通平臺,才能真正兼顧行政處罰決定相對公開原則適用的形式合法性與實質合法性。

The Value and Limitation of Introducing Cost Benefit Analysis into the Principle

of Relative Publicity of Administrative Punishment Decisions

ZHOU Ze-Zhong

Abstract: Article 48 of the Administrative Punishment Law formally establishes the principle of relative publicity of administrative punishment decisions, with the main purpose of strengthening the supervision of administrative law enforcement activities and the function of warning social risks? and preventing illegal acts. The restriction with “certain social impact” retains a large discretionary space. Based on the consideration of pragmatism and technical rationality, it is necessary to introduce the cost-benefit analysis method to overcome the discretionary abuse of uncertain legal concepts and to supplement the subjectivity and emptiness of the traditional principle of proportion. However, there is a limit to realize the balance of interests in the publicity of administrative punishment decisions. It is impossible to fully quantify the costs and benefits, and it is difficult to ensure the value rationality of mathematical calculation. The procedures such as “opinion exchange of opinions” and “compensation for losses” should be used to provide an open, equal and rational negotiation and communication platform for different stakeholders, so as to give consideration to the formal legitimacy and substantive legitimacy of the application of the principle of relative publicity of administrative punishment decisions.

Keywords: publicity of administrative punishment decisions; the principle of relative publicity; cost benefit analysis; proportionality principle

【責任編輯:陳西玲】