榫卯插接結構在家具設計中的應用和開發

咼鵬 徐全信 孫瑞棟

關鍵詞:家具設計 傳統家具 榫卯結構 新中式 在設計

引言

中國傳統家具的接合方式經過幾千年的發展,形成了一個完備的系統,在這個系統中,榫卯結構是主要的接合方式。榫,俗稱榫頭(tenon),指構件上利用凹凸方式相連接處凸出的部分;卯,指插入榫頭的孔眼,也叫卯眼(mortise),就是與榫頭上凸出部分相連接的凹進部分。榫、卯穿插吻合,采用陰陽互交,凹凸錯落,相輔相成的構造原理,形成一個整體。[1]榫卯工藝是中國工藝當中的精華,構件結構的連接,蘊含著我國古代匠人的智慧,記錄著社會的不斷發展與完善,體現著傳統家具的支撐和穿插構造,展示著中國傳統產品的連接工藝,彰顯中國傳統文化中的精粹,體現著先人們的智慧。隨著當代的人們對物質文化需求的提升和環保意識的不斷上升,具有文化底蘊和環保的實木家具也越來越受到消費者的喜愛。同時消費者的人群也呈現出年輕化的趨勢,對于實木家具的需求也呈現出多樣化的趨勢,對于實木家具的期望值也有所增加。另外,互聯網經濟的一步步發展對家具類的設計也提出了新的要求。

一、榫卯家具的起源和發展

“榫卯”在中國古代書籍當中被稱為“枘鑿”,在屈原的《離騷》中有記載“不量鑿而正枘兮,固前修以菹醢”。在戰國“圓鑿而方枘兮,吾固知其鉏鋙而難入”。枘和鑿必須完全契合方能連接在一起,稍有偏差,便不能契合,這種榫卯結構雖然是一種技藝,但是也體現了中國古人嚴謹造物精神。

榫卯工藝的有記載運用是在春秋戰國時期,早在戰國時期便已經出現了鳩尾榫、圓榫、端頭榫、寬槽接合、窄槽接合等十四類榫結合的工藝,理論和實踐已被廣泛的運用。到了隋唐時代,經濟繁榮,榫卯工藝高速發展,椅子等家具產業的逐步的發展起來,榫卯工藝運用到家具的樣式也逐漸豐富,家具注重牢固性,呈現出簡潔平整的造型形式。到了宋朝,宋代美學的發展十分鼎盛,應用于家具方面,除了更加注重結構的合理性也將美學與家具融為一體,達到了家具美學新的高度。明清時期是中國家具的黃金時期,不管是從工藝、材料、造型、裝飾等都已經達到了新的高峰,在這個時期,匠人們進行了分類勘測,記載的榫卯結構已經上百種,不同的器物根據不同的需要在使用不同的結構。

到新中國成立前后,楊耀先生于1948年在《北京大學五十周年紀念論文集》中發表的《明式家具的藝術》對榫卯家具有了詳細的總結,另外,王世襄的《明式家具珍賞》《明式家具研究》《明式家具萃珍》,田家青的《明清家具鑒賞與研究》以及馬書的《明清制造》這些著作都對明式家具的榫卯結構作了詳盡介紹與分析。這些理論成果對于現代人們研究榫卯家具都有著重要意義。

二、研究目的及意義

中國傳統工藝具有博大精深的特點,而榫卯工藝是中國工藝當中的精華,構件結構的連接,蘊含著我國古代匠人的智慧,記錄著社會的不斷發展與完善,體現著傳統家具的支撐和穿插構造,展示著中國傳統產品的連接工藝,彰顯中國傳統文化中的精粹,體現著先人們的智慧。但是伴隨著工業化生產方式,中國傳統榫卯家具在市場上的占有率越來越低,在翻閱文獻與資料后,將其總結原因如下:

1.材料原因:榫卯家具對材料尤其是木材要求很高,常用花梨木、紫檀木、紅酸枝等硬木材料,但是這類材料往往造價較高。

2.維修原因:榫卯家具往往采用手工或者半手工的方式進行制作,加工周期長、人工成本較高,對比現代的機械化生產劣勢明顯。

3.工藝原因:榫卯家具的結構在現代機械化生產過程中出現的難題,例如粽角榫,結構中多個面出現了45°的斜角,在生產過程中無法通過兩次成型,只能手工進行制作。

針對與上述總結的原因,本文從以下方面進行探尋:

1.對榫卯工藝在家具方面的工藝進行最大程度的保留,從家具設計的造型方面出發,去繁從簡,減少不必要的造型。

2.在材料方面盡量減少硬木的使用,對市場上現有的合成材料進行篩選,找出成本較低、性能較高的最優材料方案。

3.將榫卯家具融入中國傳統文化元素,使家具設計既有精巧的外觀,也有內涵的文化寓意。

三、榫卯家具的影響因素分析

(一)安全因素

榫卯家具作為一種傳統的工藝,是集固定、連接、拆裝與一體的一種結構形式,無論我們對其進行怎樣的優化性設計,安全因素應當是我們所要考慮的第一位,正確地權衡好安全因素和家具的美觀因素。

對于榫卯家具的安全性參考因素,鑒于其相對性的特點可根據國家標準中對各種類型榫卯結構的力學性能指標的規定,確定相應結構的“安全性參數區間”,為傳統家具榫卯結構的優化設計提供了一個明確的評價標準。[2] 將不同方式的榫卯組合方式進行收集與整理,將組合方式進行排列,設計出不同的組合方案,將組合方案進行安全性測試,尋找最優的、安全性最高的榫卯家具組合方式。

(二)技術因素

榫卯家具采用了長短高低不同的方式進行插接和結合的組合方式,在其中又增加了鏤空、拼接等工藝,充分保證了家具的穩定性。但是這種方式還是需要加工師傅單獨制作,而這種生產方式已經滿足不了工業化生產的批量結合,這也是榫卯家具無法占據市場份額的一個重要原因。另外,部分企業業更多的是在生產榫卯家具,為追求利益,把傳統榫卯結構進行簡化,卻增加了膠的用量,這種形式不但破壞了榫卯家具的安全性,更是損壞了其美觀性[3]。

在技術因素方面,需要對傳統榫卯工藝的設計思想與結構原理進行剖析,將原本較為復雜的拼接工藝簡化,與現代工藝相結合,相互取長補短,開拓新的發展方向,從人機交互與現代工業化生產層面考慮,做到滿足機械化生產的需求與消費者能夠自己獨立的完成拼裝,且不能破壞其美觀性與安全性。

(三)材料因素

中國傳統家具材料以木料作為主要的使用材料,木料是一種天然材料,質量適中、數量可觀且種類繁多,可以廣泛使用,[5]利用木頭的自身紋理讓傳統家具達到了“天人合一”的思想。近年來隨著時間的推移以及木料本身容易出現木料變形或者脫落的情況,同時木料的使用在一定程度上來說也是對自然的破壞,為了解決這一問題,本次設計將現代工業材料與木材進行結合,將拐角、彎曲處等易損的位置重新選取材料進行代替,另外,在保證質量的情況下盡可能減少木材的使用。

(四)社會因素

隨著市場經濟的快速發展,人們教育層次的提高以及審美的提升,在家具的選擇上,出現了歐式、北歐式、地中海式等各種各樣的家具設計風格,現代設計的簡約風格越來越符合人們的審美取向,富有文化特色的家具設計也獨成一派代表著國家或者地區的不同風格,中國傳統家具經過演化,在中式家具與外國各式家具碰撞過程中,摒棄原本繁雜的紋理,在傳統美學的規范之下,運用現代的材料與工藝,推演傳統文化的精髓,不僅體現了中式典雅、莊重的中式氣息,更加具有現代化的特征。

四、榫卯家具設計的研究方法

(一)文獻研究法

搜集榫卯工藝的相關資料,探索傳統的榫卯工藝的產生和發展,了解和總結出傳統榫卯結構的構成形式和組合方式,提取相關的設計元素應用到設計當中。榫卯在古籍中稱為“枘鑿”,在《楚辭.九辯》《魯班經》中均有對榫卯工藝的記載,榫卯結構按結構作用可分為三大類型:1.點結構;2.面結構;3.構件組合。[4]在近現代的王世襄《明式家具研究》《中國工藝美術大辭典》中也有詳細的記載,經過對搜集文獻的整理,對其中的應用方式和插接構造進行梳理,對其工藝的方法進行總結,做出合理的設計方案,并對其中需要的工藝進行整理、分類,對能夠使用到的工藝進行歸納如圖1。

(二)調查法

調查法主要是通過網絡問卷與實地調研綜合進行調查,本次問卷調查共有103人參與,為了保證問卷的準確定,各個年齡段都做了調查,因為考慮到本次設計主要針對的消費群體是青年、中年這兩種群體,所以占比重較大。如圖2

在通過調查問卷的方式中發現大多數人群在木料的使用方面更加青睞。如圖3在家具的風格方面受近年來文化西方文化的影響、包容性發展的原因,多數消費者更傾向于現代簡約風格。如圖4因為現在居住環境的變化,消費者對空間有效利用以及運輸的要求增加,所以家具的類型則更傾向于拆裝類。如圖5

五、新中式榫卯家具的設計

(一)新中式榫卯家具設計的靈感來源

榫卯家具的靈感主要來源與中國的山水文化,所謂山水文化,顧名思義,是與自然山水有關的文化。與文化的廣義和狹義的概念相對應。[6]廣義的山水文化就是人們在認識世界、理解世界當中將認識到的山水應用到人們使用或者改造文化的總和,通常表現為應用到另一種物質載體當中。而狹義的山水文化則是以山水文化為參照制作的載體。

我國的山水文化不僅僅是對主觀視覺描繪和再現,同時也是對世界中抽象的“常理”的具象化反應,中國的山水文化,不僅僅是對山水的一種寫實和臨摹,更代表古人對于山水的一種反復欣賞,達到一種感性的升華。山水文化作為一種常用的文化題材,總結來說可以是一種特殊的藝術表現形式。將山水文化運用到榫卯家具的設計中,不僅僅是將山水文化與家具設計進行創新性融合,更是為了發揚中國傳統山水文化。

在設計中,將山水文化進行抽象處理,將邊緣線進行簡化,提取其中的線條與文化內涵,線條采用拆分結構方法進行處理,將復雜的山水線條分級簡化,首先將大的輪廓線條進行提取,將提取出的線條進行逐級拆分,分解出的線條進行處理、意象化,提取其中的線條做造型處理,具體表現在:

1.在將山川的元素進行提煉,整合其中的線條,將山川的線條簡化,選取其中的樣本線條,應用到兩種椅子的線型設計當中。

2.將河流的意象進行提取,對水的水流型線條排布進行處理,提取其中的水流線條排布,體現在旋轉收納桌桌的線條當中。

3.將日月的元素提煉,古有:“月有陰晴圓缺”,將日與月的元素進行融合,運用到小桌子的設計中,小桌線條進行包融化處理,體現日月造型。

綜合擺放有圓月映照山河的寓意。運用中國傳統文化元素作為榫卯新中式家具的設計,讓文化與工藝共同體現在人們的生活中。手繪推演如圖6

(二)新中式榫卯家具設計的造型設計

在全球化、本土化的設計思潮下,縱觀當下,亞文化的流行在國際上已占有一席之地,[7]在做造型設計要充分考慮到亞文化的重要性。本文是研究榫卯新中式家具,主要考慮對傳統文化的元素的研究并繼承創新到現代的新中式家具設計之中,從傳統文化中找到現代設計新的表達方式,造型來源于山水元素,在充分考慮了顏色的搭配、家具的設計風格、家具設計的比例、構成形式后所做的設計,在功能創新方面:

1.在扶手與靠背的位置增加了一定弧度,增加使用者使用的舒適性,同時線條也體現了山水元素的意象。

2.在桌子的底下增加可收納的小盒子,使用者在用茶或用餐之后便于收納。

3.在后方的兩張小桌子采用三面設計,增加了空間的使用效率。

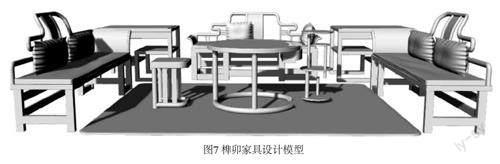

4.在桌子的旁邊增加了可旋轉的收納桌,用來放置使用物。如圖7

(三)新中式榫卯家具設計的材料選取

隨著社會的發展,越來越多的材料問世,其中可以做家具設計的可選材料更加豐富,具體制作思路為以木料為主,以合成材料為輔助進行設計。主體以木頭作為來料,滿足人們對于家具設計的需求,通過調研發現,人們對于家具的材料是以木材最為親睞,同時木料也有無污染、綠色環保的優點。像座椅墊則用高彈聚氨酯海綿來制作,填料則用聚酯纖維,起到保溫作用,且在使用過程中更加舒適。連接處需要堅固而不變型,用合成材料來制作,木料時間長受到潮濕、干燥等自然因素極易變形、通過合成材料來代替連接處的木材,在堅固性方面可以極大增強。拐角連接處則用金屬來加固,保證不會因為受力斷裂,增加其使用壽命,另外。在實現其功能的同時,也對木材料合成以及其他材料使用進行探索。

(四)新中式榫卯家具設計的內涵寓意

在內涵寓意上,從左到右分別代表了河流(圓桌旁邊的旋轉桌)、日月(右側的小圓桌)、星河(中側凳子)的造型特點。如圖8在中國傳統文化中,客桌上往往區分主賓、主人、副主人、副主賓等一系列的方式,為了更加符合中國傳統文化的內涵,所以在組合方式上,該設計也有新的組合方式,將貴妃椅的造型與傳統的三人椅相搭配使用。同時在蘊含寓意方面,兩種椅子的造型特點也代表了山川。如圖9整個家具的擺放與造型更加符合中國山水文化的特點。人口不斷上升以及人口的城市化趨勢,住房價格不斷上升,所以在空間的使用方面也要做到盡善盡美。小方桌設計與可旋轉的收納桌的造型是將內部空間進一步進行切割,提升兩個物件的擺放量,進一步提升空間的利用率。圖10

(五)新中式榫卯家具設計的尺寸說明

在做新中式榫卯家具的時候,也一定要考慮到家具設計出來的尺寸能夠符合人們的日常動作習慣,能夠更加符合人機工程學,在這里參考了劉文金、鄒偉華先生所作的《家具造型設計》里面的家具設計,以求能夠做出更符合人們行為習慣的家具設計,在兩把躺椅的設計中,因為考量到人們的坐立方式,不僅要坐,偶爾也需要躺臥休息,所做尺寸在下身在450mm,座處到頂部的尺寸在1098mm-1030mm之間。方凳的尺寸要稍微高一些,因其功能只需要滿足坐的需求。圓桌、方桌的尺寸設定在760mm-770mm之間如圖11

(六)新中式榫卯家具設計的工藝說明

在考慮造型設計后,也要充分考慮榫卯新中式家具的構成方式,采用榫卯工藝這一連接方式,在這里介紹三種不同家具的結合方式,旋轉收納桌主要采用插接和契型榫的方式進行連接,契型榫如圖12左的結構適合于圓柱與圓柱之間的連接,而插接則需要在拐角處用到。中間位置小圓桌,采用的是圓柱丁字結合榫如圖4-12右和平板明榫結合如圖12中制作,平板明榫主要用于處理板面與板面的結合,而圓柱丁字結合榫則用來處理圓柱與面之間的結合,中間放置收納盒可抽拉。小凳子采用的是棕角榫以及圓柱丁子結合榫的方式進行制作,棕角榫主要是為了處理面與面的銜接,具體展示如圖13。

(七)新中式榫卯家具設計的效果圖

本次家具設計將榫卯工藝與中國傳統山水文化元素以及現代新興的元素相結合,其目的是為了滿足消費者多樣化的需求和個性化的消費,加入了中國新興的元素和傳統元素,與時俱進的創新設計理念,旨在能夠設計出更好的產品,本次設計是設計的客廳座椅,一方面滿足國人對傳統酒桌文化的保留,另一方面是將山水文化進行發揚,將中國傳統文化、傳統工藝更好地傳承下去,設計渲染圖如圖14、圖15。

六、新中式榫卯家具設計的實物制作

在實物制作的部分采取打樣制作的原則,選取了貴妃椅的樣本來制作實物,因為在設計過程中貴妃椅的設計更具有代表性,因為疫情原因,設計的制作并沒有在現場,設計圖給到師傅時候沒有留下更多的圖片,是直接拼裝完成后原膜進行噴漆處理,完成后加入座椅墊以及抱枕。圖16為實物的噴漆以及最終效果展示:

結語

在進行調研的過程中,發現傳統手工藝無法適應市場的原因師因為無法滿足機械化批量生產的要求以及現在新型的運輸方式,所在在設計的過程中,將傳統的榫卯工藝進行的提煉,將榫卯傳統工藝與現代科技相結合,對于傳統的榫卯工藝取其精華,做到古為今用,在將拐角、連接處、支撐處等一些易損傷部位用現代材料進行代替,保證其耐用型,在將組裝的步驟和工藝進行壓縮,確保更夠使用機械化生產的需求,另外,使消費者自行就能完成組裝。希望能夠對設計師在以后設計的過程中有一定的啟發,讓榫卯工藝這門古老的技藝能夠更好的順應時代的發展,適應機械化生產的腳步。