問題式教學在高中地理課堂的實踐案例

【摘要】問題式教學是高中地理課堂有效的教學方式之一。本文以“資源枯竭型地區的可持續發展”為例,利用教材典型案例,在不同的教學環節中設置問題,推動教學進程,引領學生思維,探討問題式教學在教學實踐活動中依托學情選擇問題情境、依托問題推動教學過程、依托活動提高學生地理核心素養的應用和實施。

【關鍵詞】問題式? 教學設計? 案例

【中圖分類號】G633.55 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2023)01-0145-03

《普通高中地理課程標準》提出要“重視問題式教學”。在教學設計和實施過程中以“問題”為抓手,創設問題情境,引導學生“發現問題”“解決問題”,用地理思維構建與“問題”相關的知識架構,提升地理科學素養。本文以湘教版選擇性必修二教學內容“資源枯竭型地區的可持續發展”教學為案例,以具體的實踐活動,探討問題式教學在課堂教學活動中的應用和實施。

一、教學案例

(一)課標分析

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》對本節課的要求是“以某資源枯竭型城市為例,分析該類城市發展的方向”。這一課程目標,提出了以下要求:1.理解核心概念:資源枯竭型地區內涵——原來依靠本地自然資源作為區域發展根基的區域,后來因為資源消耗殆盡或資源價值下降而衰落的地區。2.采用案例教學法,能正確選擇資源枯竭型城市,以其為研究案例,收集有效信息,理解該類型城市社會經濟發展歷程,剖析城市經濟在發展過程中出現的問題,及為城市后續可持續發展提出合理建議。

(二)教學目標

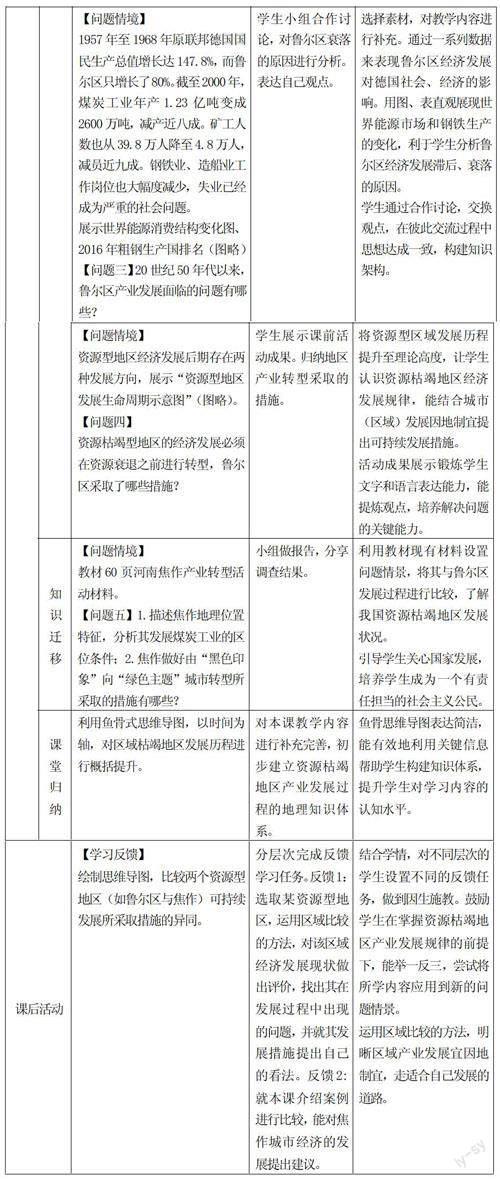

以德國魯爾區和河南焦作為案例,以其發展的生命周期設計問題鏈,培養學生的學科素養。

區域認知:利用區域圖、景觀圖獲取信息,描述地理位置,能對魯爾區、河南焦作等資源枯竭地區的發展條件、發展方向進行分析、評估。

綜合思維:通過案例學習,能分析、說明不同資源枯竭地區發展面臨的問題,對同類資源枯竭地區的可持續發展提出合理建議,比較不同區域發展特征、變化和差異。

地理實踐力:在學習過程中,能自主查閱、整理、收集相關文獻資料,了解某資源枯竭型地區發展過程并對其可持續發展提出合理建議。利用文字、圖片、數據等對自己的調查結果做出清晰表述。

人地協調觀:通過本節課的案例教學,能結合某一資源枯竭地區,樹立人地協調觀,對資源型地區的轉型發展過程中實現人口、資源、環境協調發展提出可行性建議。

(三)教材分析

“資源枯竭型地區的可持續發展”是湘教版選擇性必修二區域發展第二章第三節課內容。教材以魯爾區城市——多特蒙德發展為案例導入,明確資源枯竭型地區的概念,通過文字材料、專題地圖、景觀圖片、探究活動等方式展示了魯爾區繁榮—衰落—振興的發展歷程。教材最后以活動“河南焦作城市轉型和發展之路”收尾,是對教材案例的補充,有助于學生對不同區域(城市)進行對比,學以致用,培養學生能力。

(四)學情分析

高二學生有一定的信息收集、分析能力,對依托本地資源促進區域發展有一定的認識,但對區域在發展過程中遇到的問題以及面臨資源枯竭困境時可持續發展的途徑認識不足,需要通過系統學習來構建知識體系。在教學過程中,采用教材典型案例,對教材內容重新加工、整合,采用小組合作討論、問題教學模式,驅動學生發現問題、解決問題。

(五)教學重難點

重點:依托煤炭資源,魯爾區發展的區位條件;結合相關信息分析外部環境的變化導致魯爾區面臨的困境;理解和歸納魯爾區應對困境采取的措施。

難點:以魯爾區為案例,分析此類資源型地區發展的區位條件,總結歸納資源枯竭地區在發展過程中存在的問題,并對其可持續發展提出合理的方向。

(六)教學方法

問題式教學法:創設問題情境,設置問題鏈,以層層遞進的問題推動學習,激發學生學習動機。引導學生在探究過程中,運用地理思維模式,結合區域發展具體條件,解決問題,構建基于解決問題的知識構架。

討論式教學法:小組合作討論,激發思維火花,展示自己的觀點。在討論過程中彼此交流,發現問題,補足短板,提升自己。

(七)教學過程

二、教學案例實施策略

(一)課堂教學創設的問題情境是“因生制宜”“因學制宜”

情境是實現“價值引領、素養導向、能力為重、知識為基”的載體。在教學過程中選擇合適的問題情境有助于教學環節的推進和教學目標的完成。情境素材的選擇,問題鏈的設置要充分考慮到學生的認知水平、學習內容與學生生活經驗的匹配程度,以達到良好的教學效果。以本節問題情境選擇為例:筆者任教地區礦產資源貧乏,產業活動以農業為主,工業發展時間短,并且以輕工業、勞動力密集型為主。學生缺乏對資源型地區的產業的認識,更別說資源枯竭地區產業發展困境和轉型措施了。依據學情,本節課如采用教材以外的案例會存在以下問題:1)基于學情,無論選擇哪個地區為案例,對于學生而言所學內容都在已有經驗之外,采用新情境素材并不能達到貼近生活,激發情感認知的作用;2)選用新案例意味著更長的教學準備時間,這在高中緊湊的教學活動是不可能成為常態的;3)選用新案例,其產業發展生命周期的典型性、圖文信息描述的嚴謹性有待商榷;4)某種程度上會使學生忽略教材,弱化教材在指引學生學習過程中所起的作用。出于以上考慮,在本節課教學設計選擇了教材的典型案例,對其情境素材進行加工和補充。設置的問題鏈以魯爾區為主,焦作市為輔。一方面是因為教材中魯爾區給的材料信息更為詳盡,另外一方面是魯爾區作為工業老區改造所走出的一條創新之路,是我們國家學習和借鑒的模板;焦作產業轉型這一問題情境必不可少,教育的最終目的是什么?是對教育“培養什么樣的人,為誰培養人”的根本回答。

(二)問題式教學應以“問題”貫穿教學過程,激發學生興趣,引導學生思維

問題式教學的關鍵是引導學生“發現問題”“解決問題”。圍繞教學目標,依托問題情景,設置一系列彼此相關聯的問題,以此串聯各教學環節。在不同的教學環節,“問題”被賦予了不同的作用。有些問題作為全課的總綱,貫穿整個教學內容;有些問題只是為了凸顯矛盾,激發思維;有些問題側重考查學生必備知識;有些問題側重學生遷移運用能力。問題設置合理,對教學節奏的掌控,教學重難點的突破,學生思維能力的提升都有很重要的意義。

本節課的問題設置以資源型地區發展的生命周期為主線:新舊照片對比,凸顯矛盾(問題一)——魯爾區發展歷程(問題二、三、四)——家國教育,能力運用(問題五)。時間軸清晰,便于學生理解區域產業發展過程。

(三)教學活動不能囿于課堂,可以適當延伸,讓學生“動”起來

伴隨地理學科核心素養的提出和在教學實踐中的實施,教師更加意識到地理實踐力在能力提升中的缺失。地理實踐力的培養不局限于研學活動的開展,地理實驗的設計,將課堂教學活動延伸,設置課前準備與課后活動等環節,讓學生“動”起來,也是培養地理實踐力的一種方式。以本節課為例,在課前活動指向明確,對本節教學內容預先做好準備;課后活動環節是對學習內容的提升和遷移,鼓勵不同層次學生完成不同作業,或探究其他資源型地區發展狀況、或對本節內容涉及的地區進行差異化比較。

(四)關注學生在教學活動中的行為表現,鼓勵學生積極參與到課堂活動中來

地理課程標準要求在教學過程中對學生開展思維結構評價、表現性評價。在本節課教學活動中的課前、課中、課后環節,學生參與活動的積極程度、對問題的回答狀況,反映了學生當前的知識素養和能力水平。對學生的行為表現給予正向點評,有助于學生更積極地參加到教學活動中。

(五)要圍繞“培養什么樣的人”來開展教學活動

在教育教學過程中要落實“立德樹人”這一根本任務,培養具有家國情懷的社會主義接班人。了解我國國情,認清當前發展狀況,是新時代年輕人要做到的事。

參考文獻:

[1]教育部基礎教育課程教材專家工作委員會.普通高中地理課程標準[S].普通高中課程標準修訂組.2020.

[2]教育部考試中心.中國高考評價體系說明[S].人民教育出版社,2019.

[3]邵英主編.普通高中教科書地理選擇性必修2區域發展教師教學手冊[S].人民教育出版社,2020.

[4]吉茹.基于真實情境的地理問題式教學設計與實施——以“交通運輸與區域發展”一課為例[J].地理教育,2021(21):50-52.

作者簡介:

袁文藝(1975年—),女,漢族,河南項城人,地理一級教師,從事中學地理教育。