散文閱讀教學中學習目標的確定和實現

徐一波

【關鍵詞】散文閱讀教學;《昆明的雨》;學習目標

王榮生教授認為:“語文教學藝術的實質,是合宜的教學內容的有效實現。”[1]教學內容的合宜取決于學習目標的精確。學習目標是學生學習的出發點和歸宿,是教師對學生取得的學習成果的明確闡述。就當前的散文閱讀教學而言,即便是同一篇課文,不同教師確定的學習目標往往也會不同,隨之開展的閱讀教學活動也不盡相同。本文以統編語文教材八年級上冊《昆明的雨》為例,談一談散文閱讀教學中學習目標的確定與實現。

一、學習目標存在的問題

以下四個案例是筆者從網絡和教參資源中查找到的,其中的學習目標如下:

案例一:(1)理解文中昆明的雨的特點,品味文章的語言。(2)把握文章的抒情線索,體會課文形散神聚的特點。(3)通過朗讀讓學生體會作者的感情,并理解文中展現的風土人情。

案例二:(1)了解昆明的雨的特點。(2)感悟作者的情感。(3)培養學生熱愛生活的情趣。

案例三:(1)通過多種朗讀方式,把握作品的內涵及情感。(2)引導學生品味本文的語言風格。(3)激發學生發現生活之美的興趣。

案例四:(1)指導學生有感情地朗讀文章。(2)學習本文“以小見大”的寫作方法。(3)培養學生關注日常生活細節的習慣,引導他們在平淡生活中發現情趣。

綜合來看,這四個案例存在如下問題:

第一,忽視課程標準的要求。《義務教育語文課程標準(2022 年版)》對語文課程的性質作了明確闡釋:“語文課程是一門學習國家通用語言文字運用的綜合性、實踐性課程。”“語文課程應引導學生熱愛國家通用語言文字,在真實的語言運用情境中,通過積極的語言實踐,積累語言經驗,體會語言文字的特點和運用規律,培養語言文字運用能力。”這就要求教師在確定學習目標時,務必關注學生的語言表達能力和語言邏輯思維的提升。通過研究案例發現,大多數教師確定學習目標時不參照課程標準,僅依賴于網絡資源、教學用書或者根據自己的教學經驗而定,還有少部分教師主要參照課本內容。可見,在教學實踐中,教師的備課存在隨意性和盲從性。教師往往憑借個人經驗或者模仿、借鑒他人來確定學習目標、組織教學過程,卻很少運用課程標準指導自己的教學。

第二,混淆教學目標和學習目標。教學目標面向的是教師本人,可以使用教學專業術語,不要求學生看懂;學習目標面向的則是學生本人,以學生為中心,使用的語言必須準確、具體,能讓學生明白意思。上述四個案例中的學習目標,或多或少都突出了教師的主導地位,教師成了決策者和執行者,學生則淪為被動的接受者。這些目標是以教師為中心、為教師的教學行為服務的,并未告訴學生“學什么”“怎么學”。

第三,拔高學生的學習能力。統編語文教材的每一篇課文都蘊含著豐富的知識點和能力點,這讓教師在確定學習目標時,總希望面面俱到、難以取舍。實際上,對于文本的解讀要注意三個基本維度:內容理解、形式理解和語言理解。[2]其中內容理解是基礎。然而案例三中的學習目標設計,把“通過多種朗讀方式,把握作品的內涵及情感”作為起始目標,忽視了學習的循序漸進。案例四前兩個目標的設定也有同樣的問題。

二、學習目標的確定

基于對上述案例存在問題的分析,筆者建議學習目標的確定應該著重以下幾個方面:

第一,遵循課標要求。語文課程標準是語文教學設計與實施的根本依據,學習目標的設定是語文教學的起點和基石。遵循語文課程標準的要求,確定精準的學習目標,對后續的教學實施至關重要。《義務教育語文課程標準(2022 年版)》第四學段在“閱讀與鑒賞”方面要求學生:“在通讀課文的基礎上,厘清思路,理解、分析主要內容,體味和推敲重要詞句在語言環境中的意義和作用。”“欣賞文學作品,有自己的情感體驗,初步領悟作品的內涵,從中獲得對自然、社會、人生的有益啟示。能對作品中感人的情境和形象說出自己的體驗,品味作品中富有表現力的語言。”因此,《昆明的雨》教學的宗旨就是語言的學習——學生要去揣摩語言的內涵,想象語言的留白,體會作者如何運用語言在描寫景物中表情達意,從而學會用自己的語言去描繪、去敘事、去抒情。

第二,深挖教材內容。教材承載著課程標準的要求,教師要在充分解讀文本的基礎上確定學習目標。當然可以對文學文本進行多元解讀,但這并不意味著文本解讀就沒有任何邊界可言。文本是有其內在規定性的,并非每一種解讀都是允許的。[3]充分解讀文本,需要教師考慮教材的編排等因素,關注單元導語、預習提示、課后習題和閱讀提示。《昆明的雨》選自統編教材八年級上冊第四單元,本單元文章都是作者日常生活中接觸到的人、物、事和自然風情,學習重點是反復品味、欣賞語言,體會、理解作者對生活的感受和思考,并了解不同類型的散文特點。教師可以先從上述要求中選擇符合學生實際的學習目標,然后再把選定的學習目標與本課的教學要求相結合,從而確定本課的學習目標。另外,教師還要關注文體特點。《昆明的雨》是一篇極富韻味的寫景抒情散文。散文具有形散神聚、以個人抒情為主、小中見大、行文自由、結構靈活等文體特征。因此,把握汪曾祺先生散文的特征應該成為學習目標之一。

第三,把握真實學情。精準的學習目標,直達學生的學習成果,必須考慮學生“能不能”“會不會”“怎樣做”的問題。這就要求教師考慮八年級學生的年齡特點、認知水平、學習起點、學習難點等因素,確保大多數學生能夠達到預設的學習效果。學生七年級時已經學過散文,基本能夠把握作者寫了什么內容。到了八年級,教師就要引導學生反復品味語言,體會作者的獨特情感。在設計《昆明的雨》學習目標時,教師就應充分考慮學生在學習本單元前三篇文章時已經掌握了哪些閱讀散文的方法,是否積累了一些與文章及作者相關的背景知識,學生能否充分借助注釋、旁批、閱讀提示進行自主學習,學生能否在反復的閱讀中感悟作者的情感。

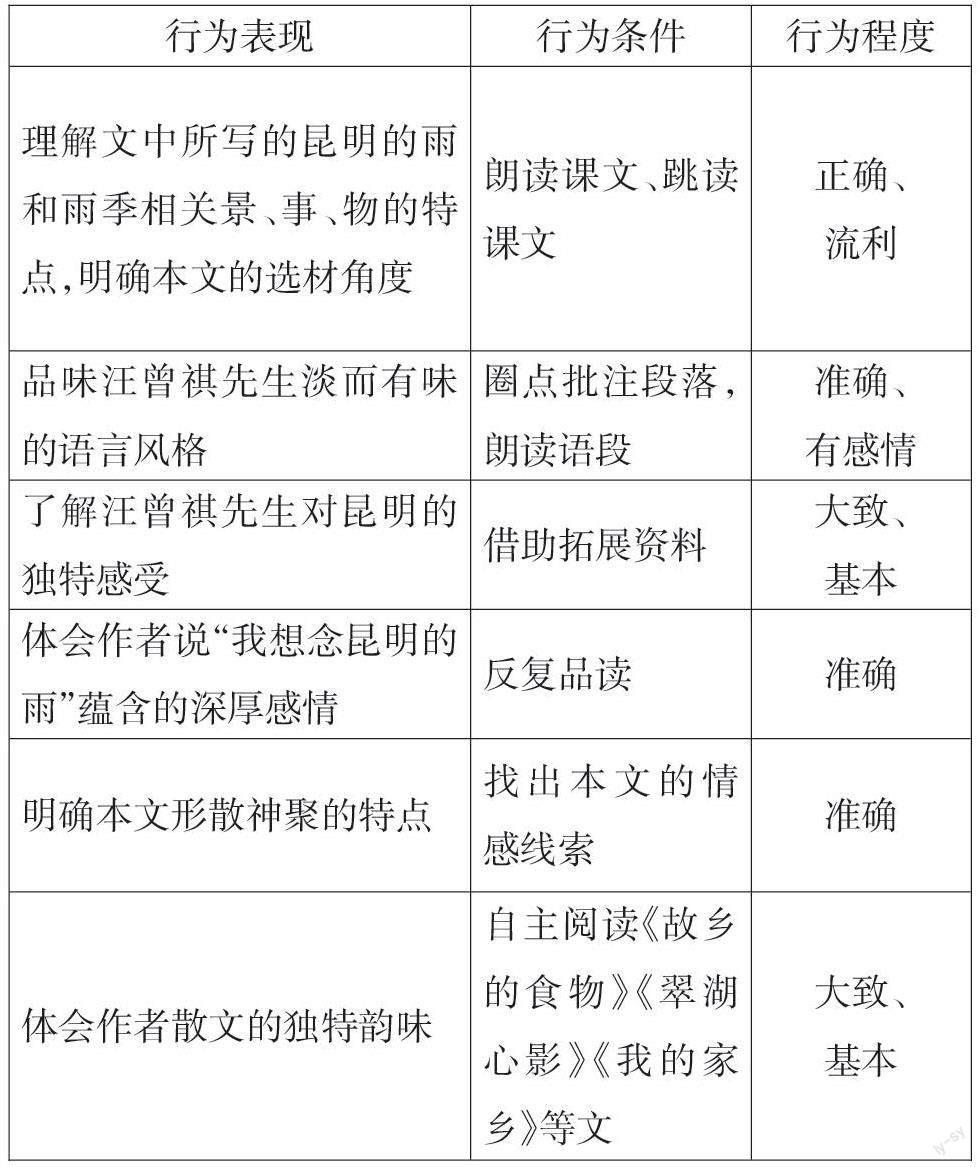

第四,規范目標敘寫。依據語文課程標準,在充分把握教材與學情的基礎上,根據教學情境的真實需要,在確定學習目標時還應注意兩點:一是目標的要素必須完整。敘寫目標時要表征清楚行為主體、行為表現、行為條件和行為程度。二是目標敘寫要求可測。行為表現所采用的動詞要求具體、可測、操作性強,切忌寬泛、無法評價和測量。在分解語文課程標準與目標敘寫的過程中,會出現行為動詞與學習內容一對一、一對多或多對一的關系,要根據教材解讀和具體學情進行整合敘寫,確保目標敘寫的準確性與可測評性。以《昆明的雨》的目標敘寫為例:

根據目標規范敘寫的原則,本課的學習目標敘寫如下:(1)正確、流利地朗讀課文,理解文中所寫的昆明的雨和雨季相關的景物的特點,明確本文的選材角度——凡人小事。(2)圈點批注自己喜歡的段落,通過有感情地朗讀,品味汪曾祺先生淡而有味的語言風格。(3)借助拓展資料,了解汪曾祺先生對昆明的獨特感受,體會作者的深厚感情,進而明確本文形散神聚的特點。(4)課后自主閱讀《故鄉的食物》《翠湖心影》《我的家鄉》等文章,細細品讀,體會作者散文的獨特韻味。

三、學習目標的實現

1. 整體感知環節

這一環節的實現依賴于學生正確、流利地朗讀課文,所以學生首先要正確認讀“菌子”“鮮腴”等生字詞,理解“鮮腴”“密匝匝”等詞語的含義。然后自由朗讀課文,并思考:(1)昆明的雨有何特點?(2)作者是通過寫什么來表現雨的這些特點的?(3)作者寫的這些景、物、人、事是驚天動地的嗎?和昆明的雨又有什么關聯?通過問題式的學習任務,學生在朗讀課文、跳讀課文中,明確了昆明的雨的特點以及與這雨相關的景物的特點,從而達到目標(1)。

2. 品讀賞析環節

散文是個體情懷的見證。對于散文閱讀教學,王榮生教授在《語文課程與教學內容》中指出:“學生今天所面臨的學習任務,是理解、感受‘這一篇所傳遞的認知情感,是理解、感受‘這一篇中與作者的獨特認知情感融為一體的語句章法、語文知識。”“散文的精妙處,閱讀散文的動人處,在于細膩,在于豐富,唯有通過個性化的語句章法,我們才能感受、體認、分享它所傳達的豐富而細膩的人生經驗。”[4]因此,學生要反復品味散文語言,去體會、想象與補白。教學《昆明的雨》時,教師要精心設置教學情景,努力營造與本文相適應的教學氛圍。教學片段如下:

師:近日,西南聯大校友會為紀念汪曾祺先生誕辰102 周年,決定主辦一場名為“雨中昆明”的攝影展。假如讓你擔任此次采風的記者,你將選取哪一組鏡頭參選呢?(屏顯)同學們,這是一篇自讀課文,在自讀課文的學習中,旁批和閱讀提示是我們學習的兩大抓手,現在請同學們默讀閱讀提示,想一想我們可以圍繞哪些主題開展采風活動呢?

生(齊):滋味的美、景物的美、人情的美、氛圍的美。

師:現在請各位小記者跳讀文本,選取你心中最美的鏡頭,并配以一段解說文字。可以參照這樣的示例:我最想入鏡的是______,文中句子______,寫出了______,所以我感覺這是最美鏡頭。(屏顯)

生:我最想入鏡的是昆明的牛肝菌。文中第七段,“牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鮮,香,很好吃”,這里作者運用了很少的文字,簡潔有力地寫出了牛肝菌便宜又好吃的特點,讓我非常想嘗一嘗,所以我感覺這是最美鏡頭。

師:你真是一個小饞蟲。小記者們,這份美味需要我們沉浸在朗讀中涵泳品味,我們在讀的時候語速要——

生(齊):緩慢一點。

師:滑,嫩,鮮,香,這四個字的停頓要——

生(齊):長一些。

師:“很”這個字也要加一點拖音。請大家讀讀試試。

(生自由、有感情地朗讀)

師:朗讀是我們感知散文的一把鑰匙,因為理解得透徹,所以讀得這樣有味。當時的昆明處于戰亂之中,聯大的學子們只能吃糙米爛菜,但是到了雨季,只有到了雨季,只有這牛肝菌才可以改善一下,所以當然要細嚼慢咽好好享受一番。現在請同學們駐足在那段歲月里,一起慢慢咀嚼。(生齊讀)

口誦心惟,是學習散文的一條重要途徑。以讀代講,是教學散文的一個重要方法。學生對于優美散文的理解,不能依賴教師的講解分析獲得,而是依靠自己的品賞玩味領悟。[5]在這一環節,學生精讀片段,圈點批注,通過個讀、齊讀、自由讀多種形式的朗讀,體會到作者平淡有味的語言風格,從而達到目標(2)。

3. 感悟情感環節

讀散文要抓住思想感情,這也是散文教學一以貫之的一個重要策略。散文是抒情文學,讀散文抓思想感情,就等于抓住了散文的靈魂、核心。如果拋開“作者思想感情”這一靈魂、核心,去另外尋找文外之意、題外之旨,就是舍本逐末,亂發偏頗之論了。[6]本文題為《昆明的雨》,作者卻從一幅畫寫起,引出昆明的雨,又寫到了雨中的點點滴滴。文章看起來有些散,但無一不滲透著作者對昆明生活的喜愛與想念。那么如何引導學生感悟這一關鍵點呢?筆者借助了文章的寫作背景:

1939 年,汪曾祺考入西南聯大,一待就是七年。求學、讀書、寫作、泡茶館、喝小酒、談天下。在這里他結識了良師益友,牽手了終身伴侶。有著濃烈家鄉情結的汪曾祺說,昆明就是他的第二故鄉。四十多年后,他還多次千里迢迢重訪昆明,尋覓自己青年時代留下的足跡,于是,在1984 年他寫下了這篇散文《昆明的雨》。

然后順水推舟,直接追問:此時此刻,作者想念的僅僅是昆明的雨嗎?學生根據自己的理解回答:“不是,還有作者曾經遇到過的人,經歷過的事。”最后總結:“正是作者的這份喜愛和想念串聯起本文的景、物、人、事。這就體現了散文形散神聚的特點。”至此,達到目標(3)。

4. 拓展延伸環節

為更全面地體會汪曾祺散文的獨特韻味,筆者推薦學生課后自主閱讀《故鄉的食物》《翠湖心影》《我的家鄉》等文章。學生可利用閱讀課的時間進行展示交流。

綜上,散文閱讀教學中學習目標的確定至關重要。教師站在語文課程標準的高度,深挖教材,考慮學情,精心設計,有理有序地實現學習目標,散文閱讀教學就會收到滿意的教學效果。