“規”潤童心 “則”律童行

熊國妍

【摘要】作為新入學的一年級小朋友,要想在開學初就了解學校的環境并適應小學生活,養成良好的行為習慣,僅靠規章制度的宣講、講授式的課堂教學顯然是不夠的,對法治教育與學校德育進行探究,但是系統性不強,并且培養學生規則意識需要一個長期的過程,也需要有遵守并尊重道德的平臺,進而培養更健康樂觀的人格與道德。本文通過巧用學校德育活動資源,充分挖掘學生的內在潛力,樹立學生的規則意識,讓學生在求知中受到教育,在明理中立志,在導行中逐漸成長,真正做到言行一致。

【關鍵詞】《道德與法治》課堂? 德育活動? 規則意識

【中圖分類號】G623 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2023)02-0139-03

一、課程教學培育學生規則意識的必要性

一年級的孩子剛入小學,內心充滿著自信和好奇,但習慣了幼兒園自由課堂的一年級新生,并不了解小學生的生活,所以,最開始開學時,老師很大程度上為了落實課堂常規費盡心思,孩子們如同地鼠一樣,講話的、走動的、站著的、趴著的,老師是摁下了這個,那個又跳了出來。學生因不知道課堂紀律而缺乏規則意識,有意無意地事與愿違。

【看課堂】

當學習《我們的校園》一課時,我挑選了幾個對于一年級的孩子比較重要的學校處室照片出示在教學課件中,例如音樂教室、老師辦公室等,當我講到衛生室的照片時,問道:“小朋友們,你們知道衛生室是讓我們去干什么的嗎?”小婷舉著手說:“那是丟垃圾的地方。”另一邊的小軒又開始高談闊論:“可能又是一個廁所,跟家里的衛生間差不多吧!”“不對,那是一個很干凈的地方,我們是不能去的……”孩子們七嘴八舌地爭論著,課堂好不熱鬧。

【析現狀】

孩子們天真的回答,課堂看似很熱鬧,討論也很積極,從中卻反映出不少問題,孩子們記住學校的幾個重要處室位置了嗎?了解這些處室的功用了嗎?遇到問題會利用這些處室解決問題了嗎?答案是否定的,沒有了有序的發言,缺少了傾聽的習慣,規則意識的缺失讓課堂失去了該有的實效。

(一)環境陌生,規則意識空缺

剛上小學的一年級小朋友,學校的每個地方都是新的。孩子們在這個階段的認識往往是模糊不清的,他們對小學校園的規則習得全靠周邊大人的言傳或自己的認知,因而,這樣的規則容易泛化,模糊不清,特別是對一些相類似的事物容易混淆,更無從談及正確的規則意識的樹立。本案例中孩子們七嘴八舌地參與討論也源于幼兒園課堂的自由狀態。

(二)表象為主,規則意識模糊

一年級學生觀察和理解事物以表象為主,并且以此作為素材,具有很強的情境性,目的性不強,注意范圍不大。同時間中聽到和看到的內容有局限性,受到其經驗的限制,本案例中孩子們對衛生室的功能討論,都是自己的經驗之談,“我了解就說”“他錯了我直接提出”,自我中心意識較強,很少傾聽吸納他人的信息,“認真聽課、發言”的規則意識模糊,導致了課堂效率低下。

(三)紙上談兵,規則教育空洞

面對新入學的孩子,我們老師為避免發生安全事故,喜歡把孩子“關”在教室里,上課亦是如此,缺乏活動的《道德與法治》課堂,孩子們猶如“籠中之鳥”,這種課堂與實際生活嚴重脫軌,就如同學生在陸地學習游泳,但下水后卻完全不會。本案中的學校環境認識,以及相應的規則意識培養,如果只是單純的圖片加文字解說教學,孩子的認知和記憶有限,校園的空間概念還未形成就“紙上談兵”,空洞而乏味,課堂效率難以切實提高。

二、課程教學培育學生規則意識的實踐

(一)課堂規則軟著陸,德育活動創高效

1.爸爸去哪兒,規則有概念——為《1.我們的校園》教學鋪路

杜威是美國著名的教育家,他曾表示教育并非知識的單向傳遞,是積極建設的過程,必須讓學生在實踐中發現和積累經驗,這樣才能真正理解并掌握。為了讓一年級的新生更好地學習《道德與法治》的第一課《美麗的校園》,道德與法治教研組與學校德育處共同在上課前創新性地開展了“爸爸去哪兒”校園版一年級新生《道德與法治》實踐課。在規定時間內根據任務單上的路線圖開始游覽校園,找到路線中對應地點并努力完成任務,學生熟悉了校園的各個活動場所,接觸了初步的規則概念。

實踐單就是以闖關的方式讓學生熟悉校園的各個地點,卡上的各項實踐要求讓孩子們明白學校的各個地點的用處和應該遵守的規章制度。在《道德與法治》課堂上,筆者直接利用孩子當時親身活動場景為處室介紹的照片,學校的各類教室和地點通過圖片、視頻等形式再次展現在孩子們的面前時,學生的回憶被喚醒,校園的空間在腦中已經初步形成,學生在親歷的環境中更快地認識校園,并在親自做一做的過程中接觸校園的規則。

2.愛眼小衛士,規則有操練——為《2.校園里的號令》教學架橋

小學生的感知能力剛剛開始發展,對于運動特征、時間以及空間等感知受到的約束比較大。他們的觀察力是以感知能力為基礎,進而不斷發展。低年級段的小學生僅僅對事物的總體特點和大概輪廓重視,而對細節掌握不好,分析得也不夠詳細深入。

一年級的孩子剛剛進入小學,孩子對于學校里的各種指令比較陌生,特別是眼保健操和廣播操,孩子們只知道籠統地模仿,動作的準確性不夠。同時在這么短的時間,孩子們也不可能一下子全部學會。因此,在教授《校園里的號令》一課時,我結合學校教導處開展的“愛眼小衛士”活動,讓高年級的學生一一指導糾正孩子們眼保健操動作,經過多次的一對一指導,孩子們做眼保健操進步很大

3.安全小調查,規則有明細——為《3.課間十分鐘》教學助力

一年級學生剛剛結束幼兒園生活,而幼兒園的學習生活是融入到游戲中來的,但小學主要以“學”為主,一年級的新生還停留在追逐打鬧的階段,特別是課間的文明休息成了老師們最頭痛的問題,下課鈴聲響,教室里就像炸開的鍋,更有甚者在樓梯上玩耍,做一些危險的游戲。因而,《道德與法治》課中針對這些進行的規則教育迫在眉睫。

上課前,結合德育處開展的全校性的“課間十分鐘 文明我做到”的活動,我們針對一年級新生,設計了“學生調查表”。

在本課教學中,當講到“游戲場”中“下課了先做什么”時,孩子們排好了每件事情的先后順序,并有理有據地說出課間有哪些危險的事不可以做。孩子們紛紛講述著自己的親身經歷:“上次我和××跑到樓梯上玩,不小心滾下三個臺階,皮都擦破了,所以我們不能在樓梯上玩耍。”“我看到××同學在教室里奔跑,把××書桌上的東西都碰到了地上,所以我們不能在教室里和走廊上追來追去,這樣很危險。”

4.學科有指南,規則有方向——為《4.上課了》教學增亮

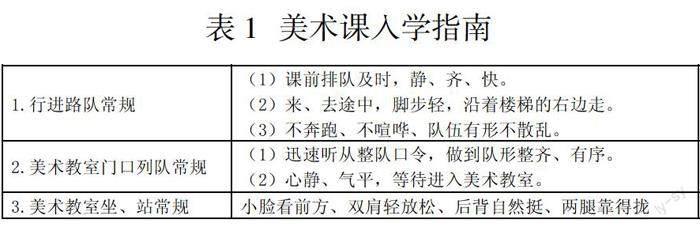

一年級(上)《道德與法治》第二單元第8課《上課了》,讓學生明白了上課時,課前做好準備、課中多提問勤舉手、課堂作業認真做,但都屬于籠統的學習要求。孩子們在實際的學校生活中面對的卻是具體的不同學科,不同的學科有不同的要求。就拿美術學科來講,該如何列隊、如何聽課就有專門的規范要求。因而,在《道德與法治》課堂上,教師在學習“坐立行”這一常規時,就將學校德育處統一發放各學科的入學指南(美術課)進行了簡要說明,而后又通過跟蹤一周美術課的規范,來評價一年級新生對于這個專門學科“坐立行”的具體規范,從而真正讓《道德與法治》課堂的規則學習落入實地。

(二)道德與法治巧聯手? 校園規則我做主

以馬克思主義為基礎,教育的核心是育人,是從自然人向社會的人發展。人的身心發展是協調統一的,其意志品質與認知情感協同并進地發展。日常課堂教學中,若教師講授較多,而學生實踐很少;老師“強制”多,學生“自主”少,那么孩子們無外乎呆板的“小木偶”,學生良好規則的養成,道德素養的提高僅靠老師在黑板上的寫、講臺上的講,把我們的“一廂情愿”強加給學生是不可取的,這樣不僅忽略了他們內心的真實感受和實踐體驗,更忽略了激發學生成長的動力,那么規則教育等于一紙空談。在本學科的教學中,筆者借力學校的各項德育活動,巧妙地利用這些資源滲透到《道德與法治》的課堂中,促使一年級新生的規則意識初步形成,行為逐步規范。

1.我是小主人,我的學校我熟悉

通過《我們的校園》一課的教學及開學初期的校園版“爸爸去哪兒”活動后,孩子們紛紛了解了學校內的各個處室的位置和具體的功用。遇到上美術課、體育課和音樂課時,孩子們會認真依據規則整隊上課;進老師辦公室時學會喊“報告”;遇到一些小傷口,還會及時去衛生室包扎,而不是哭著鼻子到處喊老師……他們儼然成了校園的小主人。孩子們在新的環境中快樂學習,健康成長。

2.我是小達人,我的課堂我認真

學生在經過《我是小學生》一課的學習后,結合學校多個德育活動及其他學科規范的跟蹤評價后,對課堂的坐姿、聽講和發言規則有了一定的了解,加上剛入學的積極向上的精神狀態引領,孩子們在課堂習慣的規范上有了明顯提高,筆者運用課堂觀察技術對學生各個常規進行了觀察、記錄、分析,并在本觀察表中不難看出孩子們的課堂常規有了很大的改觀,實踐是檢驗真理的唯一標準,有了實踐才有話可說,知、情、意、行得到了和諧的統一,有效提升了課堂效率。

3.我是小能人,我的學習我安排

習慣是重復多次的訓練而形成的無需監督的自動行為模式,只要形成習慣就會成為學習活動的發展方向,自然而然地表露出來。培養學生優良的學習習慣,小學階段是非常重要的時期。學生通過《道德與法治》課程學習能夠基本養成習慣,然后再不斷地練習,使學生最終養成優良的行為習慣。例如學生在經過本課《我們的校園》學習和體育常規跟蹤評價后,認識了學校體育活動的場所,也初步了解了體育課中的課堂常規,同時也激發了學生積極參與體育鍛煉的熱情。

(三)“規則”教育勤反思,歸因總結利于行

學生規則意識的建立,依靠《道德與法治》課堂教師的教育引導,更依賴于學校德育活動這個大平臺。作為新入學的一年級小朋友,在開學初通過《道德與法治》第二單元各課內容與學校德育活動的有效鏈接,讓學生逐步樹立學校學習的規則意識,養成良好的行為習慣,適應小學生活。

1.牽手德育活動,規則意識已生成

兒童道德情感的生成得益于在教師引導下的自主建構,缺乏了學生的積極配合和參與,就缺乏了他們對價值沖突的理性思考和判斷,道德情感很難生成。對于一年級的新生而言,開學初的各種德育活動正是促成其小學生活的道德情感生成的自主體驗過程,以“爸爸去哪兒”活動為例,孩子與爸爸共同對校園場館進行參觀,在參觀的同時完成任務單里的各種任務并領取獎品,在這個自主體驗的過程中,孩子們從認知校園環境開始,逐漸產生了喜歡自己新學校的情感。

2.聯手德育活動,規則要求已形成

社會性的人不僅要道德崇高,又要對法律敬畏,這是好公民的基本前提。對于一年級的新生,如果說道德情感的生成是比較高尚的境界,那么規則意識便成為了孩子們的行為底線,使孩子能夠明辨是非、明確未來的發展方向。通過“課間十分鐘 文明我做到”的活動,孩子們除了知道在課間要做好的各項準備外,更明白了在課間活動時,哪些活動是有危險的,更懂得在學校這樣的公共場所里,課間休息時不能影響別人,尊重他人的規則意識在活動中逐漸形成。

3.攜手德育活動,規則習慣已養成

積千累萬,不如有個好習慣,剛入學的一年級新生,面對全新的學習環境,怎樣才能順利地適應小學生活,豐富而有效的德育活動正是他們良好習慣養成的有利契機,孩子們在活動中形成規則意識,并指導其行為習慣的養成。一年級的孩子在幼兒園時的午飯基本由生活阿姨指導完成,進入小學,孩子們在午餐入學課程的指導后,學會了自己排隊盛飯,吃飯時不發出聲音影響別人,吃完飯依次倒掉剩飯,等吃完盤中的食物再去添飯等就餐習慣,良好的就餐習慣就在德育活動中逐漸養成了。

“規”潤童心,“則”律童行。借力學校的各項德育活動,巧用活動資源,滲透到《道德與法治》課堂中,激發學生學習動力,使學生自主求知進而學習到更多知識,在導行中逐漸成長,真正做到言行一致,讓學生在課堂中形成規范的言行,助力成長。

參考文獻:

[1]義務教育道德與法治課程標準(2022 版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]阿卜杜艾尼·阿卜杜如蘇力.讓德育之花綻放在小學道法的課堂中[J].人間,2019(11):192-192.

[3]胡婷婷.讓道德教育在道法課堂中綻放[J].新教育,2019(2):43-43.