2022年農商銀行發展狀況分析

陳雨涵

2022年,農商銀行在大型銀行業務下沉、有效融資需求不足、息差收窄等因素的影響下,堅守服務“三農”和小微市場戰略定位,持續讓利實體經濟,多數上市農商銀行發展勢頭良好,營業收入和歸屬母公司的凈利潤保持增長態勢,資產質量在經歷了疫情等外部擾動因素的考驗后仍保持較高水平,為“三農”發展和地方經濟建設貢獻出農金力量。

2022年農商銀行發展態勢

2022年,農商銀行持續發揮人緣地緣優勢,不斷下沉服務重心,構建多層次、廣覆蓋、有差異的金融服務供給網絡,走出了一條可持續、特色化、差異化的經營發展之路。2022年,農商銀行總體業績穩步提升,經營穩健,資產質量夯實,成長韌性進一步凸顯,服務實體經濟能力顯著增強。

資產規模穩步增長

截至2022年12月末,13家上市農商銀行總資產規模合計為66441億元,同比增長8.5%。其中重慶農商銀行資產規模最大,達13500億元,浙江瑞豐農商銀行總資產規模最小,為1596億元。存款增速排在前三位的依次為瑞豐農商銀行、九臺農商銀行和常熟農商銀行,貸款增速排名前三位的依次為瑞豐農商銀行、常熟農商銀行和張家港農商銀行。13家上市農商銀行中,小型農商銀行資產規模擴張相對較快,資產規模在萬億元以下的農商銀行資產增速普遍較高。其中常熟農商銀行總資產規模增速最高,達16.75%,資產規模在萬億元以上的農商銀行總資產增速為6.18%—10.12%(見表1) 。

盈利承壓

營業收入增速放緩。在息差收窄、儲蓄意愿高漲的2022年,農商銀行核銷壓降不良貸款、補充計提撥備壓力較大,營業收入能力承壓。部分上市農商銀行的利息凈收入同比下降,營業收入增長放緩甚至出現負增長。截至2022年12月底,13家上市農商銀行實現營收合計1404億元,同比增長僅為1%。三家資產規模在萬億元以上的農商銀行中,有兩家營業收入增長同比下降。資產規模在萬億元以下的農商銀行營業收入實現正增長,其中,常熟農商銀行和江陰農商銀行營業收入分別增長15.08%和12.27%。

凈利潤同比減少。2022年,全國農商銀行實現凈利潤2081億元,比上年減少49億元,同比減少2.3%,是唯一出現負增長的銀行業金融機構。從13家上市農商銀行看,資產規模在萬億元以上的農商銀行凈利潤增長率范圍為7.81%—13.1%;小型農商銀行凈利潤增速相對較高,蘇州農商銀行、張家港農商銀行、九臺農商銀行歸屬母公司凈利潤同比增長率近30%(見圖1)。

資產利潤率同比下降。2022年全國農商銀行平均資產利潤率為0.53%,同比下降0.07個百分點,比同期全國商業銀行平均水平低0.23個百分點。

凈息差持續收窄。在利率市場化程度加深、利率下行周期的背景下,農商銀行的凈息差持續收窄。2022年全國農商銀行凈息差為2.10%,比上年下降0.23個百分點;2022年全國商業銀行凈息差1.94%,比上年下降0.13個百分點。相比之下,農商銀行凈息差下降更幅度更大(見表2)。

風控能力顯著提高

一是不良資產壓降效果顯著。銀行業金融機構中,唯有農商銀行的不良貸款余額實現下降。2022年末,全國農商銀行不良貸款余額為7546億元,比上年末壓降109億元;農商銀行不良貸款率為3.22%,比上年末下降0.41個百分點,降幅比商業銀行平均水平更大,不過仍然是各類商業銀行中相對最高的,全國商業銀行平均不良率僅為1.63%。從13家上市農商銀行看,不良貸款率整體維持在較低水平,其中7家農商銀行的不良貸款率較年初有所下降,常熟農商銀行和無錫農商銀行的不良貸款率最低,均為0.81%;資產規模在萬億元以上的農商銀行中,上海農商銀行的不良率最低,為0.94%。不良貸款率下降較快的農商銀行有江陰農商銀行、紫金農商銀行、瑞豐農商銀行、無錫農商銀行等。青島農商銀行、廣州農商銀行、九臺農商銀行的不良率在2%左右,且有上升趨勢。2022年,全國農商銀行撥備覆蓋率為143.23%,比上年末提高13.75個百分點;2022年,農商銀行的資本充足率比上年末下降0.19個百分點,為12.37%,這反映出部分農商銀行的資本補充需求較大(見表2)。

特色業務呈現亮點

2022年,農商銀行通過“以量補價”、拓寬服務場景將更多客戶納入服務范圍,發力中間業務,深挖客戶潛在價值,不斷促進營業收入的增長。

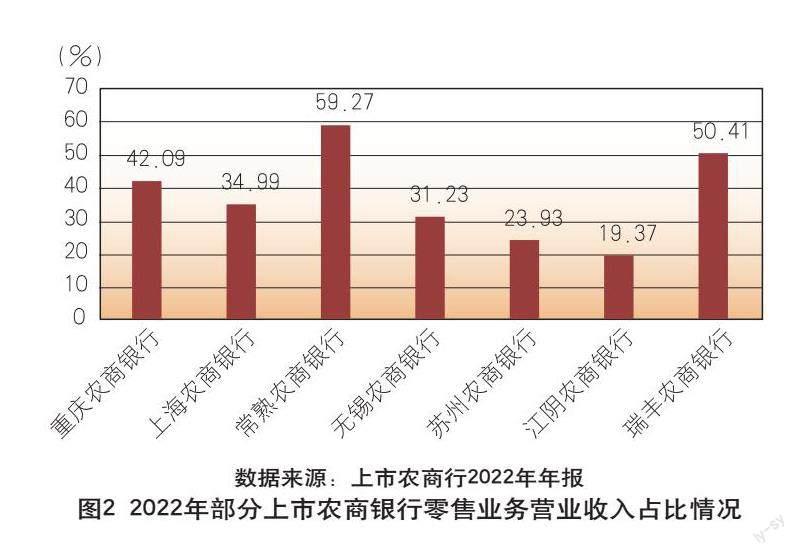

以零售金融為戰略“主戰場”。2022年,上市農商銀行經受住了多重外部因素擾動,深挖財富管理業務價值,掘金零售客戶藍海,通過以量補價打造“護城河”,保持了良好發展勢頭。零售業務成為常熟農商銀行利潤的主要來源,零售金融營業收入占比達59.27%,領跑上市農商銀行。瑞豐農商銀行和重慶農商銀行的營業收入占比緊隨其后,分別為50.41%和42.09%(見圖2)。無錫農商銀行實現無錫地區個人不動產抵押貸款業務全線上登記辦理,成為無錫市二手房首批“帶押過戶”辦理銀行。重慶農商銀行推出“三轉”新零售思維,實現從“產品營銷”向“客戶管家”轉變,從傳統的“銀行-客戶”向“銀行-商戶-客戶”轉變,從“傳統廳堂服務”向“OMO融合”(線上的產品和服務與線下場景融合)轉變。

實施財富管理業務戰略。重慶農商銀行聚焦服務高凈值客戶,提出打造專業化財富管理中心和客戶經理團隊、專業化財私產品體系以及專業化客戶權益體系,2022年實現財富管理業務收入1.39億元。上海農商銀行著力構建以財富管理為引擎的零售金融服務體系。紫金農商銀行將“財富管理銀行”列為全行戰略“四大重點”之一。瑞豐農商銀行立足大財富視角,不斷加強“財富管理-資產管理-投資銀行”之間的協同效應。

全方位推動金融支持鄉村振興。無錫農商銀行成功發放無錫市區首筆運用“出讓性質集體土地使用權”抵押的貸款,既增加了農民的土地財產權利,也為鄉村產業發展創新提供土地支撐。張家港農商銀行實施“興村惠農·大家金融”黨建項目,開展“美美鄉村”金融特派委員駐村行動,選派黨員干部、金融骨干進村、社區掛職,下沉服務共繪“鄉村美”,開發資金、資產、資源智慧監管平臺。重慶農商銀行上線鄉村振興金融服務管理平臺,在三十多個區縣開展信用鄉鎮創建,推進脫貧人口小額信貸線上化辦理,全年發放額居重慶市首位。成都農商銀行與四川省現代農擔、四川普惠擔、成都市現代農擔開展“見貸即擔”合作,同時加大“銀村直連”“銀農直連”業務推廣力度,發揮“賬務管理”和“資金支付”線上辦理優勢,提升村集體經濟組織數字化財務管理能力。

積極發展普惠小微金融。蘇州農商銀行打造“中小企業金融服務管家”品牌,創新推出“中小企業培育回歸行動計劃”,打造新型供應鏈金融,完善一攬子金融服務能力,滿足企業客戶在生產、貿易、投資等領域的金融需求。重慶農商銀行加快數字化轉型步伐,個人經營性貸款除現場調查環節外,實現全流程線上辦理。紫金農商銀行以產業園區為“點”,持續推動園區開發營銷工作,擴大園區服務覆蓋面;以行業協會為“圈”,通過建檔、產品配套,提升與行業協會合作的深度與廣度;以上下游產業為“鏈”,深度挖掘上下游產業鏈客戶,保持核心客戶穩定性的同時,帶動鏈上企業客戶批量營銷。瑞豐農商銀行深入推進“一站一技術”(小微園區服務站、“三分三看三重”技術),給予小微企業“驛站式”“管家式”服務,著力破解小微無抵押客戶貸款難、貸款貴難題。

不斷提升科創金融專業服務與綜合服務能力。上海農商銀行結合科技型企業不同發展階段的特點、金融需求和風險特征,在堅持以風險調整后收益率為資源配置依據的前提下,加大對科技型企業首貸、信用貸款、中長期貸款的支持力度。通過設立總行科技型中小企業融資中心、成立科技專營支行,啟動“鑫動能”戰略新興客戶培育計劃,將金融服務的觸角延伸至更早期的科技型企業,實現科技金融從單一信貸產品步入全面綜合服務的新發展階段。

以金融科技促進精細化管理。2022年,上海農商銀行科技投入9.95億元,同比增長12.68%,在營業收入中占比為3.88%;東莞農商銀行金融科技投入5.506億元,占營業收入的4.16%;常熟農商銀行科技投入3.14億元,同比增長25%,在營業收入中占比為3.56%。瑞豐農商銀行明確數字化改革重點,聚焦客戶體驗、員工賦能、管理高效三大核心問題,深化場景金融和生態打造,完善客群運營理念體系,推動業務從線上化場景模式向數字化生態模式轉型。張家港農商銀行構建全新科技體系,實現全行各項業務條線風險模型、風險規則及風險數據的全覆蓋審批,通過大數據技術實現數字風控和智能審批。蘇州農商銀行以小前臺、大中臺、強后臺的模式構建了新一代信息科技架構,率先探索區域法人銀行的集約式金融科技發展道路,將“節約成本、提高效率、優化服務”作為數字化轉型的中心目標,建立多層級的敏捷團隊,實施以價值交付為中心的產品驅動和運營驅動開發模式。

2023年農商銀行發展展望

機遇與挑戰并存。一方面,歐美銀行、美債危機等金融潛在風險仍然存在,對宏觀經濟總需求的抑制效應將進一步體現。俄烏沖突等國際地緣政治事件仍難以平息,給全球經濟帶來下行風險。外部環境復雜多變、動蕩不安的趨勢沒有改變,外需總體較弱、不確定性較大,實體企業尤其是出口企業的生產經營情況仍面臨一定困難,融資需求恢復可能難達預期。另一方面,居民的消費和投資需求正處于恢復期,前期積累的預防性儲蓄釋放成實際消費還有待進一步觀察。利率市場化改革和讓利實體經濟仍將是主要方向和長期趨勢,對銀行息差的負面影響也將在 2023年貸款重定價中逐步體現,對農商銀行的經營水平提出了更高要求。

須逐步優化資產負債結構。一是持續優化負債結構,把握客戶體量及網點布局優勢,繼續加大攬儲力度。加強負債成本管理,拓展多元負債,積極運用央行貨幣政策等工具,保持負債成本穩中有降,提升低成本負債占比。二是繼續穩定存款量價優勢。持續增強零售客戶黏性,加強與本地客戶的合作,提高客戶資金留存率和業務融合度,把握利率市場化調整機制,加強對高付息存款的限額管控,保持低存款付息率的優勢。三是在資產端抓住經濟回暖釋放的消費和投資需求,提升整體收益。

須進一步完善零售普惠金融服務體系。面對大型銀行的下沉沖擊和金融科技公司的跨界競爭,繼續通過做小、做散找準客群,打造與客戶層級相適配的產品體系,持續優化小微、個人貸款業務辦理流程,提升線上辦貸效率,進一步深入大行和互聯網機構難以觸達的藍海市場。推動零售業務由個人財富管理向家庭財富管理轉型升級,網點逐步從交易型向服務營銷型轉型,由單純提供金融產品和服務的“產品營銷”向全信息、全渠道、全業務、全產品的“客戶管家”轉變。

須打造有特色的科技金融服務體系。進一步優化“政府、銀行、保險、行業、券商、園區、企業”合作關系,開展符合區域特色的科技金融服務。加快構建產業整合、資源對接、機構引薦、輔導咨詢、人才服務、金融科技賦能的服務體系,構建體系健全、結構合理、配套完善、保障有力的科技金融特色架構,為客戶提供全周期、多層次、差異化的賦能增值服務。

金融科技逐步由項目系統建設向數字銀行體系建設轉變。探索集約式金融科技發展道路,開展核心網絡產品替代建設,構建“前臺敏捷、中臺強大、后臺穩定”的信息科技體系,建立多層級的敏捷團隊,推動數據、科技、業務三大主線深度融合,全力推動業務從線上化場景模式向數字化生態模式轉型,從“擁有數字”到“數字化轉型”再到建成“數字銀行”。

責任編輯:楊生恒