大學促進可持續(xù)發(fā)展的驅動力研究

摘? ?要:為探索大學內部哪些因素驅動其對可持續(xù)發(fā)展作出貢獻,文章基于“相關性分析獲得相關因素—案例研究分析因素指向—二者綜合構成驅動力”的思路展開研究,以《泰晤士高等教育》世界大學排名及其影響力排名作為數據來源,運用皮爾森系數、多元線性回歸、隨機森林、最大信息系數,對教學、研究、國際視野、產業(yè)收入與大學影響力綜合得分之間的關系進行相關性分析,結果顯示研究和國際視野與可持續(xù)發(fā)展之間呈現明顯相關。為進一步闡釋與豐富量化研究結果,文章以悉尼大學為案例,進一步闡釋在《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》的指導下,悉尼大學通過聚焦相關主題、開展卓越研究,拓展伙伴關系、深化國際合作,結合課程活動、共塑學生體驗,緊密連接產業(yè)、協同解決問題四個方面落實具體實踐,推動可持續(xù)發(fā)展的相關建設,為我國大學推動具有中國特色的可持續(xù)發(fā)展建設提供經驗。

關鍵詞:可持續(xù)發(fā)展目標;可持續(xù)發(fā)展;悉尼大學;驅動力;《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》

中圖分類號:G649.1? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2023.06.06

一、問題的提出

經濟全球化步伐的加快與科學技術日新月異的更迭,促進了人類社會史無前例的進步與發(fā)展,但與此同時也帶來了前所未有的社會、經濟、環(huán)境等挑戰(zhàn)。為應對諸多困境,聯合國于2015年提出17項可持續(xù)發(fā)展目標(Sustainable Development Goals,SDG)[1]。大學作為承擔人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新、國際交流與合作職能的重要社會機構,理應積極承擔社會責任,充分利用自身知識、人才、合作伙伴關系等重要資源,致力于為可持續(xù)發(fā)展作出突出貢獻。

《泰晤士高等教育》(THE)自2019年起發(fā)布世界大學影響力排名(Higher Education University Impact Rankings),打破了傳統以學術為主要標準的評價體系,創(chuàng)造性地將17項SDG作為評價標準,評估全球高等教育機構的可持續(xù)發(fā)展貢獻度。此次排名分為單項排名與綜合排名。單項排名依據大學在該項SDG上三個維度的表現,即研究力、貢獻度和治理水平,據此設計一系列細化評價指標并分配權重。有意向的大學只需提交1項SDG材料即可參加單項排名。但若要參加綜合排名,第17項SDG(實現目標的伙伴關系)材料為必須提供項,此外,大學還需提供至少其他3項SDG材料,最終大學影響力的綜合得分根據其在第17項SDG及其余16項SDG中評分最高的3項獲得,其中SDG17權重為22%,其余3項SDG各占26%。[2]

基于此,“大學內部哪些因素驅動其對可持續(xù)發(fā)展作出貢獻”這一問題值得深入思考。結合THE世界大學排名的5個評價指標(教學、研究、引用、國際視野、產業(yè)收入)[3]、大學基本職能及日常各項活動,本研究選取教學、研究、國際視野、產業(yè)收入四個指標,運用皮爾森系數(Pearson Correlation Coefficient,PCC)、多元線性回歸(Multiple Linear Regression,MLR)、隨機森林(Random Forest,RF)、最大信息系數(Maximal Information Coefficient,MIC),探究其與大學影響力綜合得分(本研究以此項數據代表大學可持續(xù)發(fā)展建設情況)之間的相關關系,并結合悉尼大學促進可持續(xù)發(fā)展的具體案例進行深入分析,以期為我國大學致力于推動可持續(xù)發(fā)展的建設提供經驗。

二、數據來源與分析

(一)數據集構建

為探究影響大學影響力綜合得分的因素,本研究依托THE 2021年世界大學影響力排名和THE 2021年世界大學排名①構建了相關性分析數據集D②,數據集可使用如下公式表示:

i? 分別是THE世界大學排名提供的教學、研究、產業(yè)收入、國際視野四個指標得分,Yi是THE 2021年世界大學影響力排名提供的基于SDG的大學影響力綜合得分。數據集D是5維實數集,包含總計687所同時存在于兩個排行榜中的大學。

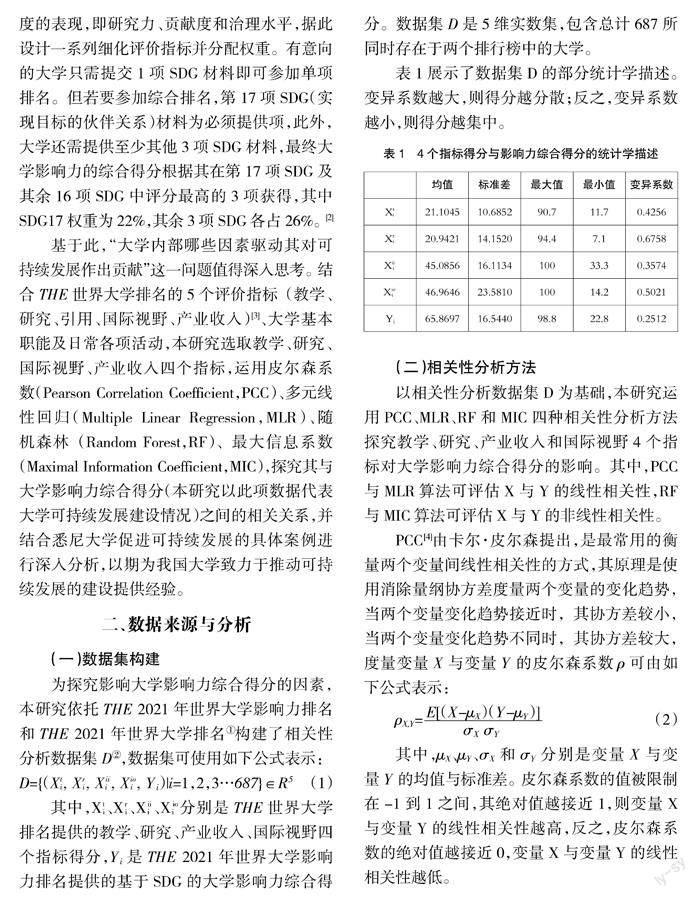

表1展示了數據集D的部分統計學描述。變異系數越大,則得分越分散;反之,變異系數越小,則得分越集中。

(二)相關性分析方法

以相關性分析數據集D為基礎,本研究運用PCC、MLR、RF和MIC四種相關性分析方法探究教學、研究、產業(yè)收入和國際視野4個指標對大學影響力綜合得分的影響。其中,PCC與MLR算法可評估X與Y的線性相關性,RF與MIC算法可評估X與Y的非線性相關性。

PCC[4]由卡爾·皮爾森提出,是最常用的衡量兩個變量間線性相關性的方式,其原理是使用消除量綱協方差度量兩個變量的變化趨勢,當兩個變量變化趨勢接近時,其協方差較小,當兩個變量變化趨勢不同時,其協方差較大,度量變量X與變量Y的皮爾森系數ρ可由如下公式表示:

ρX,Y=(2)

其中,μX、μY、σX和σY分別是變量X與變量Y的均值與標準差。皮爾森系數的值被限制在-1到1之間,其絕對值越接近1,則變量X與變量Y的線性相關性越高,反之,皮爾森系數的絕對值越接近0,變量X與變量Y的線性相關性越低。

MLR[5]是一種統計學模型,旨在分析一個因變量與一組自變量之間的依存關系。本研究視大學影響力綜合得分Y為因變量,視四個指標得分為自變量,假設因變量與自變量之間存在一定的線性相關性,構建了一個多元線性模型,可表示如下:

其中wt、wr、wii、wio和b均表示模型參數,i是綜合得分的估計值,模型通過有監(jiān)督的方式學習模型參數的取值,使綜合得分Y與綜合得分估計值的差值最小。因此,通過有監(jiān)督方式學習到的wt、wr、wii、wio可表示不同指標得分對綜合得分的影響。

MLR和PCC可以分析兩個變量之間的線性相關性,但無法衡量變量的非線性相關關系,因而本研究選取RF與MIC衡量變量間的非線性相關性。RF算法[6]是一種機器學習算法。它具有良好的預測性能、較低的過度擬合和較強的可解釋性。除用作分類回歸外,RF還兼具相關性分析的能力。RF由許多決策樹組成,決策樹的每個節(jié)點選擇一個維度的特征將輸入數據集分為兩個子集。RF在生成每棵決策樹時,會隨機有放回地抽取樣本,因此每棵樹都有一些未被抽取到的樣本,這些樣本被稱為決策樹的袋外(Out-of-Bag)樣本。袋外樣本的誤差,可衡量決策樹的性能。在使用RF分析綜合得分與某個特征得分的相關性時,需利用兩個RF回歸模型,一個模型回歸特征得分與綜合得分的關系,另一個模型回歸在特定維度加入噪聲的特征得分與綜合得分的關系,計算兩個決策樹袋外誤差之差并取均值,可以度量加入噪聲的特征得分與綜合得分的相關性。

MIC[7]于2011年由雷謝夫(Reshef)等人提出,最大信息系數利用互信息(Mutual Information)的概念,互信息的公式為:

Ι(X;Y)=p(x,y)log(4)

上述公式的含義是,綜合得分Y與特征得分X之間的互信息I(X;Y)是它們的聯合概率分布p(x,y)與各自邊緣概率分布p(x)、p(y)的相對熵。MIC的計算方法對綜合得分與特征得分構成的散點分布圖進行多種網格劃分,求出每種劃分下的最大互信息值。其中,綜合得分Y與特征得分X之間的MIC系數被認為是不同網格劃分得到的互信息值中最大的一個。

(三)相關性分析結果

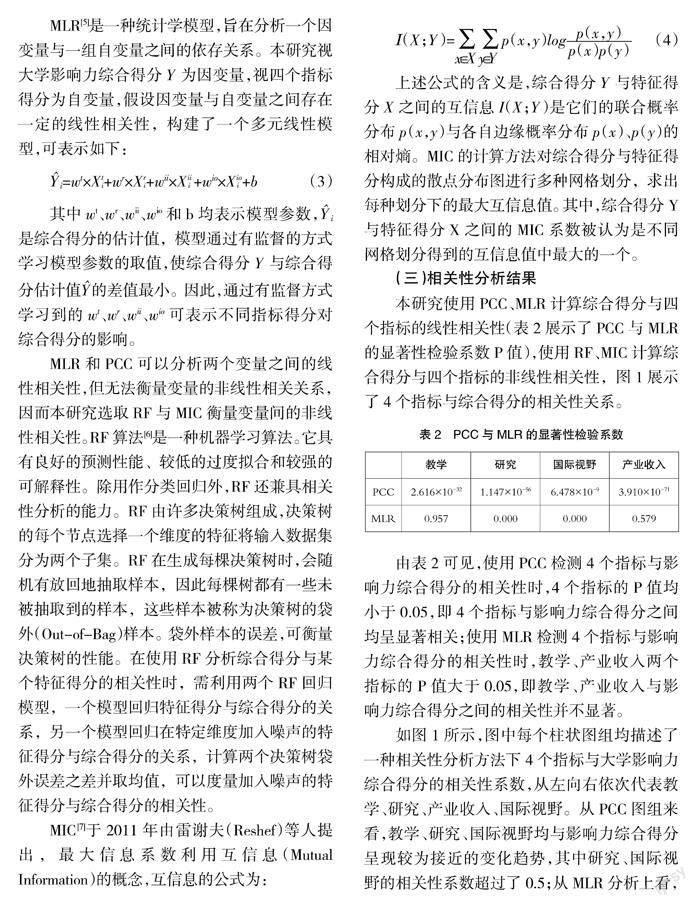

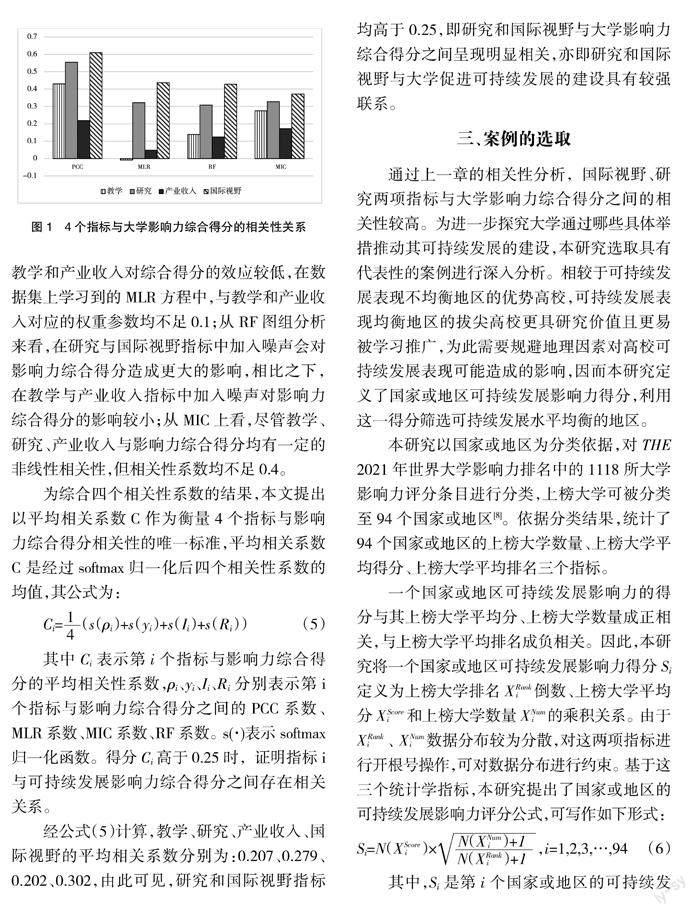

本研究使用PCC、MLR計算綜合得分與四個指標的線性相關性(表2展示了PCC與MLR的顯著性檢驗系數P值),使用RF、MIC計算綜合得分與四個指標的非線性相關性,圖1展示了4個指標與綜合得分的相關性關系。

由表2可見,使用PCC檢測4個指標與影響力綜合得分的相關性時,4個指標的P值均小于0.05,即4個指標與影響力綜合得分之間均呈顯著相關;使用MLR檢測4個指標與影響力綜合得分的相關性時,教學、產業(yè)收入兩個指標的P值大于0.05,即教學、產業(yè)收入與影響力綜合得分之間的相關性并不顯著。

如圖1所示,圖中每個柱狀圖組均描述了一種相關性分析方法下4個指標與大學影響力綜合得分的相關性系數,從左向右依次代表教學、研究、產業(yè)收入、國際視野。從PCC圖組來看,教學、研究、國際視野均與影響力綜合得分呈現較為接近的變化趨勢,其中研究、國際視野的相關性系數超過了0.5;從MLR分析上看,教學和產業(yè)收入對綜合得分的效應較低,在數據集上學習到的MLR方程中,與教學和產業(yè)收入對應的權重參數均不足0.1;從RF圖組分析來看,在研究與國際視野指標中加入噪聲會對影響力綜合得分造成更大的影響,相比之下,在教學與產業(yè)收入指標中加入噪聲對影響力綜合得分的影響較小;從MIC上看,盡管教學、研究、產業(yè)收入與影響力綜合得分均有一定的非線性相關性,但相關性系數均不足0.4。

為綜合四個相關性系數的結果,本文提出以平均相關系數C作為衡量4個指標與影響力綜合得分相關性的唯一標準,平均相關系數C是經過softmax歸一化后四個相關性系數的均值,其公式為:

Ci=(s(ρi)+s(yi)+s(Ii)+s(Ri))(5)

其中Ci表示第i個指標與影響力綜合得分的平均相關性系數,ρi、yi、Ii、Ri分別表示第i個指標與影響力綜合得分之間的PCC系數、MLR系數、MIC系數、RF系數。s(·)表示softmax歸一化函數。得分Ci高于0.25時,證明指標i與可持續(xù)發(fā)展影響力綜合得分之間存在相關關系。

經公式(5)計算,教學、研究、產業(yè)收入、國際視野的平均相關系數分別為:0.207、0.279、0.202、0.302,由此可見,研究和國際視野指標均高于0.25,即研究和國際視野與大學影響力綜合得分之間呈現明顯相關,亦即研究和國際視野與大學促進可持續(xù)發(fā)展的建設具有較強聯系。

三、案例的選取

通過上一章的相關性分析,國際視野、研究兩項指標與大學影響力綜合得分之間的相關性較高。為進一步探究大學通過哪些具體舉措推動其可持續(xù)發(fā)展的建設,本研究選取具有代表性的案例進行深入分析。相較于可持續(xù)發(fā)展表現不均衡地區(qū)的優(yōu)勢高校,可持續(xù)發(fā)展表現均衡地區(qū)的拔尖高校更具研究價值且更易被學習推廣,為此需要規(guī)避地理因素對高校可持續(xù)發(fā)展表現可能造成的影響,因而本研究定義了國家或地區(qū)可持續(xù)發(fā)展影響力得分,利用這一得分篩選可持續(xù)發(fā)展水平均衡的地區(qū)。

本研究以國家或地區(qū)為分類依據,對THE 2021年世界大學影響力排名中的1118所大學影響力評分條目進行分類,上榜大學可被分類至94個國家或地區(qū)[8]。依據分類結果,統計了94個國家或地區(qū)的上榜大學數量、上榜大學平均得分、上榜大學平均排名三個指標。

一個國家或地區(qū)可持續(xù)發(fā)展影響力的得分與其上榜大學平均分、上榜大學數量成正相關,與上榜大學平均排名成負相關。因此,本研究將一個國家或地區(qū)可持續(xù)發(fā)展影響力得分Si定義為上榜大學排名XRank

i? ? ? 倒數、上榜大學平均分XScore

i? ? ? ?和上榜大學數量XNum

i? ? ?的乘積關系。由于XRank

i? ? ? ?、 XNum

i? ? ? 數據分布較為分散,對這兩項指標進行開根號操作,可對數據分布進行約束。基于這三個統計學指標,本研究提出了國家或地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展影響力評分公式,可寫作如下形式:

Si=N(XScore

i? ? ?)×,i=1,2,3,…,94(6)

其中,Si是第i個國家或地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展影響力得分,XScore

i? ? ?、XNum

i? ? 和XRank

i? ? ?分別是第i個國家或地區(qū)上榜大學的平均分、數量和平均排名。N(·)是歸一化函數,用于統一平均分、平均排名和數量的取值范圍,其公式為:

Xnorm=(7)

其中,X是未被歸一化的數據,Xnorm是歸一化后的數據,Cmax和Cmin分別是X所在維度的最大值與最小值,通過歸一化函數N(·),三個指標被限制在[0,1]的范圍內。

本研究通過公式(6),計算94個國家或地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展影響力得分。圖2在世界地圖上對其進行了可視化呈現:顏色越深的國家或地區(qū),其可持續(xù)發(fā)展的影響力得分越高,反之顏色越淺,其可持續(xù)發(fā)展的影響力得分越低,斜線覆蓋的國家和地區(qū)中則無大學上榜。

圖3以多維柱狀圖的形式,可視化了可持續(xù)發(fā)展影響力得分排名前25的國家或地區(qū)的各項指標,四個柱形由前往后顏色依次由深變淺,各自分別代表歸一化以后的上榜大學數量、上榜大學平均排名、上榜大學平均分以及由公式(6)計算所得的國家或地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展影響力綜合得分。通過對比可以發(fā)現,除丹麥外,澳大利亞上榜大學的平均分與平均排名得分最高,由于丹麥上榜大學數量過少,因而其不具備代表性;此外,盡管如英國、美國和西班牙等國上榜大學數量較多,但其平均分與平均排名得分均不高,故其可持續(xù)發(fā)展影響力得分低于澳大利亞。上述對比一方面證實了本研究設計的國家或地區(qū)可持續(xù)發(fā)展影響力評分公式的綜合評分性能較強,另一方面明確凸顯了澳大利亞在THE 2021年世界大學影響力排名中的突出表現。

此外,在17項SDG中排名第一的大學如圖4所示。可以看出,在17項SDG指標中,美國大學取得了兩項SDG的第一名,英國大學與加拿大大學取得了三項SDG的第一名,而澳大利亞大學取得了四項SDG的第一名。這一發(fā)現同樣從側面反映了澳大利亞在THE 2021年世界大學影響力排名中的卓越表現,與圖2、圖3的結論一致。

綜上所述,可以發(fā)現,澳大利亞大學在致力于可持續(xù)發(fā)展的建設中具有突出貢獻。因而,本研究選取影響力排名位居澳大利亞第一、世界第二的悉尼大學作為案例,對其在推動可持續(xù)發(fā)展方面做出的努力進行深入分析,以進一步闡釋與豐富量化研究結果,并為我國大學促進可持續(xù)發(fā)展提供有益經驗。

四、悉尼大學致力于促進

可持續(xù)發(fā)展的案例研究

悉尼大學是澳大利亞歷史最悠久且最負盛名的大學,被稱為“澳大利亞第一校”。繼承原住民和托雷斯海峽島民社區(qū)(Our Aboriginal and Torres Strait Islander Community)的土著歷史傳統[9],秉持勇氣與創(chuàng)新、尊重與誠信、多元與包容、開放與參與的核心價值觀念[10]。悉尼大學致力于吸引全球最優(yōu)秀的研究者和最有潛力的學生,通過提供卓越的教育與研究使他們能獲得最大限度的發(fā)展,以此為澳大利亞及更廣闊的世界作出貢獻。

2020年8月,悉尼大學發(fā)布《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》[11],通過將可持續(xù)發(fā)展置于大學日常教育、研究、運行的核心,致力于解決人類共同面臨的重大問題與挑戰(zhàn),在本地及全球范圍內營造可持續(xù)發(fā)展的文化,為更加可持續(xù)發(fā)展的未來作出重要貢獻。該戰(zhàn)略全面深入、清晰明確,兼具形式的連貫性與內容的邏輯性,對悉尼大學致力于促進可持續(xù)發(fā)展的建設起到了至關重要的宏觀指導作用。從形式上來看,《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》以“關愛國家”(caring for country)為核心基礎,并以此為出發(fā)點及最終目的,建立三大支柱、16條策略以及具有針對性的具體目標,而這些目標的達成也是核心基礎的實現。“核心基礎—支柱—策略—目標”四者之間層層遞進、環(huán)環(huán)相扣,形成密切聯系的閉合回路。從內容上來看,核心基礎、支柱、策略、目標之間具有強烈的一致性,且三大支柱作為該戰(zhàn)略的有力支撐,按照“宏觀—中觀—微觀”的層次進行構建,其內容具有縝密的邏輯性。支柱2對應宏觀層面,從校園正常運行過程中顯性的建筑、設施、飲食、采購、交通等方面入手,為營造全面可持續(xù)發(fā)展文化的氛圍創(chuàng)造物質保障。支柱3對應中觀層面,以有序的組織管理提供良好的環(huán)境支持,保障可持續(xù)發(fā)展的相關建設。支柱1對應微觀層面,將可持續(xù)發(fā)展理念融入大學日常的人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務等基本職能,為可持續(xù)發(fā)展建設提供可靠抓手。三大支柱兩兩之間雙向互動、密切協作,共同推動悉尼大學可持續(xù)發(fā)展建設的卓越開展(見圖5)。

作為一所致力于促進可持續(xù)發(fā)展的世界一流大學,基于《可持續(xù)發(fā)展2020戰(zhàn)略》的全面指導,悉尼大學在開展可持續(xù)發(fā)展建設時不僅僅局限于研究與國際視野,而是將范圍拓展至人才培養(yǎng)、產學研合作等多個維度,系統地推進其致力于可持續(xù)發(fā)展的整體藍圖。

(一)聚焦相關主題,開展卓越研究

作為一所卓越的研究型大學,悉尼大學始終堅持將促進可持續(xù)發(fā)展作為其開展科學研究的核心原則。為此,悉尼大學設置多層面的研究中心,明確自身的優(yōu)勢學科領域,各院系基于17項SDG合作開展跨學科研究,確保科學研究的開展與促進可持續(xù)發(fā)展的同頻性。

為應對世界范圍內的共同挑戰(zhàn)并解決復雜社會問題,悉尼大學在國家、大學、院系等多個層面建立研究中心。國家層面的研究中心如國家衛(wèi)生和醫(yī)學研究委員會卓越研究中心(National Health and Medical Research Council Centres of Research Excellence);大學層面的研究中心如癌癥研究網絡(Cancer Research Network);不同院系根據自身學科優(yōu)勢及興趣點的不同也設置了豐富的研究中心,如藝術與社會科學學院的悉尼環(huán)境研究所(Sydney Environment Institute)、工程學院的可持續(xù)能源發(fā)展中心(Centre for Sustainable Energy Development)、法學院的澳大利亞氣候和環(huán)境法中心(Australian Centre for Climate and Environmental Law)、醫(yī)學與健康學院的老齡化教育與研究中心(Centre for Education and Research on Ageing)、理學院的悉尼大學農業(yè)研究所(The University of Sydney Institute of Agriculture)[12]。雖然這些研究中心的層級不同,但都基于人類社會共同面臨的可持續(xù)發(fā)展相關主題而設置,與17項SDG涉及的農業(yè)、健康、優(yōu)質教育、清潔能源、社會公平等內容一致。

悉尼大學研究視野廣泛,遍布農學、生物科學、地球科學、醫(yī)學與衛(wèi)生科學等20多個主要領域。[13]為更好地促進可持續(xù)發(fā)展,各院系密切協作,針對17項SDG設置豐富的研究單元并發(fā)表豐碩的研究成果(見表3)[14]。可以發(fā)現,任何一項SDG均牽涉多所學院,不同院系基于SDG確定多樣的研究主題,并據此構建豐富的研究單元小組,成員憑借各自學科的多元思維從多角度對主題開展跨學科合作研究,匯聚多學科優(yōu)勢解決共同問題。

(二)拓展伙伴關系,深化國際合作

基于多元包容、開放參與的核心價值觀,悉尼大學致力于與世界一流大學構建廣泛的合作伙伴關系,一方面大力開展交流計劃,為學生提供國際化視野;另一方面堅持進行合作研究,共同解決復雜問題,提升國際影響力。

為豐富學生及教職員工的國際化體驗,為其全球職業(yè)生涯做好充分準備,悉尼大學與40多個國家的250多所大學建立密切的合作伙伴關系并開展400多個形式豐富、內容多樣的交換流動計劃。[15]對學生而言,交流計劃既包括持續(xù)整個學期學年的聯合及雙學位項目,也包括暑期、冬季學習等短期游學項目,合作伙伴包括波士頓大學、蘇黎世聯邦理工學院、麥吉爾大學等。[16]為保證國際學生更快地適應日常學習生活,悉尼大學設立時長不等、層次不同的基礎項目[17],如悉尼大學基礎項目(The University of Sydney Foundation Program)、高成就者準備項目(High Achievers Preparation Program)。悉尼大學還與哈爾濱工業(yè)大學、華中科技大學、南洋理工大學等亞洲高水平大學簽訂銜接協議[18],認可學分互換。此外,悉尼大學舉辦國際月(International Month)活動,分為亞太周(Asia-Pacific Week)、歐洲與英國周(Europe & UK Week)、北美周(North America Week)[19],通過一系列展覽加深對合作大學的了解。對教職員工而言,針對管理人員開設專業(yè)發(fā)展計劃,針對教學人員開展“伊拉斯謨+”(Erasmus Plus)計劃,通過精心設計的在線互動課程,加深教職員工對國際化趨勢的理解,并不斷發(fā)展其與合作伙伴進行交流、跨文化學習與管理服務的能力[20]。

悉尼大學不僅局限于校內各院系之間的跨學科合作研究,還積極致力于與其他大學建立密切合作的伙伴關系,與歐洲、北美洲、亞洲26所世界一流大學共同開展200多個研究項目,如與哈佛大學、多倫多大學合作開發(fā)世界上第一臺全身正電子發(fā)射型計算機斷層顯像(PET)掃描儀、應對氣候變化引發(fā)的森林火災;與倫敦大學學院、哥本哈根大學、日內瓦大學共同研究提高歐洲及其他地區(qū)大學間戰(zhàn)略國際伙伴關系評估的質量和一致性,并舉辦大量材料科學主題的研討會,舉辦可持續(xù)糧食生產系列講習班;與浙江大學、香港大學、印度理工學院、延世大學等共同應對疫情的巨大挑戰(zhàn)并分析其社會影響,探討健康技術,追求全球糧食安全和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展,開發(fā)提高能源可持續(xù)性和可負擔性的技術并確保能源基礎設施的安全[21]。

(三)結合課程活動,共塑學生體驗

悉尼大學以培養(yǎng)具備批判性思維、高效協作能力和影響世界理念等素質的畢業(yè)生為使命。為此,悉尼大學將正式的課程教育與廣泛的校園生活有機耦合,全面塑造學生促進可持續(xù)發(fā)展的理念與行動。

首先,悉尼大學開設一系列可持續(xù)發(fā)展相關的學位項目,如可持續(xù)發(fā)展(碩士學位項目)、建筑與環(huán)境(學士學位項目)、可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境工程(碩士學位項目)、城市規(guī)劃(碩士學位項目)、可持續(xù)發(fā)展設計(碩士學位項目)等[22]。其次,悉尼大學提供廣泛的課程項目,涉及建筑、設計與規(guī)劃,工程與計算機科學,藝術與社會科學,法律,商業(yè),醫(yī)藥與健康等多個領域[23],且?guī)缀醵及沙掷m(xù)發(fā)展相關主題,如全球貧困、公共衛(wèi)生營養(yǎng)、全球能源與資源法、可持續(xù)交通策略等[24]。除正式課程之外,悉尼大學營造豐富的校園生活,為學生營造促進可持續(xù)發(fā)展的良好氛圍。悉尼大學鼓勵學生將校園作為生活實驗室(living labs)來創(chuàng)建、測試、評估并實施促進可持續(xù)發(fā)展的新想法,為學生提供通過實際行動實踐可持續(xù)發(fā)展的機會,如廢物轉化研究中心(The Waste Transformation Research Hub,WTRH)專門研究循環(huán)經濟以及如何回收并重復利用材料,目前正在測試一種新型配方的生態(tài)混凝土路面,有助于實現校園零垃圾填埋目標[25]。此外,悉尼大學開設多元項目,包括可持續(xù)發(fā)展行動撥款計劃(Sustainability Action Grant program)、可持續(xù)發(fā)展之旅(Sustainability Trail Tours)、綠色影響(Green Impact)、綠色咖啡廳(Green Caffeen)等[26],吸引學生參與并為可持續(xù)發(fā)展作出貢獻。

(四)緊密連接產業(yè),協同解決問題

作為一所世界一流大學,悉尼大學一方面打破學科、學院、大學之間的界限,大力開展跨學科合作研究;另一方面打通大學與產業(yè)界之間的壁壘,全面進行產學研合作,致力于協同產業(yè)力量共同應對可持續(xù)發(fā)展問題解決。

悉尼大學與世界各國的相關產業(yè)構建廣泛的戰(zhàn)略伙伴關系,并開展多元合作研究項目,雙方運用各自優(yōu)勢共商可持續(xù)發(fā)展的相關問題解決。就與產業(yè)界的合作而言,悉尼大學與微軟在悉尼納米科學中心建立持續(xù)投資以研究量子經濟;與澳大利亞航空(Qantas)合作開發(fā)飛行規(guī)劃系統,幫助澳航優(yōu)化航線、減少燃油消耗、提高運營效率,支持更為環(huán)保的商業(yè)航空;與GE醫(yī)療(GE Healthcare)探索支持研究連續(xù)體的機會,從實驗室研究到生物技術創(chuàng)造、臨床試驗、臨床成像研究、醫(yī)療保健系統的采用以及通過生命科學和醫(yī)療保健創(chuàng)新創(chuàng)造財富;與必和必拓基金會(BHP Foundation)合作開展為期五年的護理計劃,將當地知識和生活經驗與前沿研究相結合,從而創(chuàng)建持續(xù)、協調和密集型數字化的青年心理健康保健;與國際礦業(yè)力拓集團(Rio Tinto)合作成立力拓礦山自動化中心(Rio Tinto Centre for Mine Automation,RTCMA),培訓下一代采礦自動化工程師和相關技術人員,致力于開發(fā)實現完全遠程自主采礦流程技術,并通過自動化提高采礦作業(yè)的安全性、可預測性、精度和效率;與Sirtex醫(yī)療有限公司(Sirtex Medical Limited)合作研究納米顆粒在固體腫瘤化療中的可能應用,通過世界領先的醫(yī)療技術為晚期肝癌患者提供放射治療[27]。

作為澳大利亞最為卓越的大學之一,悉尼大學順應時代發(fā)展趨勢,將可持續(xù)發(fā)展置于學校的核心地位。在宏觀指導層面,制定《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》,以“關愛國家”為核心基礎,以建立有彈性的場所和負責任的足跡、增強良好治理與協調能力、通過研究和教育豐富生活三大支柱作為支撐,對應設置16條策略與46個目標,為可持續(xù)發(fā)展建設提供有力抓手;在具體實踐層面,聚焦可持續(xù)發(fā)展相關主題開展深度研究,建立大量伙伴關系以加強國際合作,將學位課程項目與校園生活活動有機結合以塑造學生促進可持續(xù)發(fā)展的真實體驗,大力開展產學研合作以匯聚多方力量應對問題解決,共同推動可持續(xù)發(fā)展建設的有序開展。

五、總結與討論

本研究通過運用PCC、MLR、RF、MIC,探索大學日常開展的教學、研究、產業(yè)合作、國際化活動與可持續(xù)發(fā)展之間的關系,發(fā)現研究和國際化二者與可持續(xù)發(fā)展之間呈現明顯相關。為進一步闡釋與豐富量化研究結果,選取悉尼大學作為案例,深入分析其致力于可持續(xù)發(fā)展所付出的各種努力。悉尼大學在其《可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2020》的全面指導下,通過聚焦相關主題,開展卓越研究;拓展伙伴關系,深化國際合作;課程活動結合,共塑學生體驗;緊密連接產業(yè),協同解決問題四個方面落實具體實踐,從理念與實踐兩個層面共同推動可持續(xù)發(fā)展的相關建設,為我國大學促進可持續(xù)發(fā)展提供經驗。我國大學可制定全面深入、清晰明確的可持續(xù)發(fā)展相關戰(zhàn)略,以此為可持續(xù)發(fā)展提供有效的宏觀指導,并在具體實踐中將可持續(xù)發(fā)展置于學校發(fā)展的核心,將其滲透融入到學校日常運轉的人才培養(yǎng)、科學研究、國際合作、產業(yè)協作等多項事務之中,以實現大學內部的有機協調互動。

但由于量化研究中所涉及到的指標選取、數據獲得的全面性等方面存在一定的不足,大學內其他與可持續(xù)發(fā)展相關的驅動因素可能有所忽略,如教學方法、教學理念、組織管理結構、運行方式、校園建筑設施等。本研究只是針對大學致力于推動可持續(xù)發(fā)展這一主題的一次積極嘗試,未來仍需獲取更多數據、查閱更多案例、運用更多方法對此進行深入研究。我國大學可立足國情與校情,不斷汲取在推動可持續(xù)發(fā)展方面的國外大學的經驗,將可持續(xù)發(fā)展與我國“創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念以及人類命運共同體價值觀進行深度融合,建設真正具有中國特色并致力于可持續(xù)發(fā)展的世界一流大學。

注釋:

①依據THE世界大學排名、THE影響力排名的計算標準,兩個排行榜的觀測數據間相互獨立,得分計算標準不同,因此可以利用相關性分析的方法,探究THE世界大學排名中的各個指標與THE影響力排名的相關關系。

②數據集構建時,排行榜中使用區(qū)間表示的得分無法參與相關性分析,針對該問題,本研究使用區(qū)間均值替代區(qū)間。

參考文獻:

[1]The United Nations. Take action for the sustainable development goals[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

[2]THE. Impact rankings 2021: methodology[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2021-methodology.

[3]THE. THE world university rankings 2021: methodology [EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology.

[4]BENESTY J, CHEN J, HUANG Y, et al. Noise reduction in speech processing[M]. Heidelberg, Berlin: Springer Science & Business Media, 2009:37-41

[5]ZELTERMAN D. Applied multivariate statistics with R[M]. Basel, Switzerland: Springer International Publishing, 2015:231-256.

[6]GENUER R, POGGI J-M, TULEAU-MALOT C. Variable selection using random forests[J]. Pattern recognition letters, 2010, 31(14): 2225-2236.

[7]RESHEF D N, RESHEF Y A, FINUCANE H K, et al. Detecting novel associations in large data sets[J]. Science, 2011, 334(6062): 1518–1524.

[8]THE. Impact rankings 2021[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined.

[9]The University of Sydney. Our Aboriginal and Torres Strait Islander community[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/our-aboriginal-and-torres-strait-islander-community.html.

[10]The University of Sydney. Vision and values [EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values.html.

[11]The University of Sydney. Sustainability strategy 2020 [EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/about-us/values-and-visions/sustainability/sustainability_strategy_2020.pdf.

[12]The University of Sydney. Research centres and institutes[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/research/centres.html.

[13]The University of Sydney. Research areas[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/research/research-areas.html.

[14][24]The University of Sydney. The University of Sydney sustainable development goals update[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/about-us/values-and-visions/sdg-2020.pdf.

[15]The University of Sydney. Study overseas with student exchange[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/study/why-choose-sydney/study-abroad-and-exchange/study-overseas-with-student-exchange.html.

[16]The University of Sydney. Global experiences [EB/OL]. [2021-06-23]. https://sydney-au-sa.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ListAll.

[17]The University of Sydney. The University of Sydney preparation programs[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/study/guides/usyd-international-guide.pdf.

[18]The University of Sydney. International articulation pathways[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-students/international-articulation-pathways.html.

[19]The University of Sydney. International Month[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/study/why-choose-sydney/study-abroad-and-exchange/international-month.html.

[20]The University of Sydney. Global leaders program[EB/OL].[2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/engage/global-engagement/global-leaders-program.html.

[21]The University of Sydney. University partnerships[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/engage/global-engagement/university-partnerships.html.

[22]The University of Sydney. Course search[EB/OL]. [2023-02-09]. https://www.sydney.edu.au/courses/search.html?keywords=sustainability&search-type=course&page=1.

[23]The University of Sydney. Areas of study[EB/OL]. [2021-06-23]. https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/study/guides/usyd-international-guide.pdf.

[25]The University of Sydney. Living labs[EB/OL]. [2023-02-09]. https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability/research-and-education/living-labs.html.

[26]The University of Sydney. Get involved[EB/OL]. [2023-02-09]. https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability/get-involved.html.

[27]The University of Sydney. Industry and business partnerships[EB/OL]. [2023-02-09]. https://www.sydney.edu.au/engage/industry-business-partnerships.html.

Research on the Driving Forces of Universities to Promote Sustainable Development

LI Ying

(School of Education, Tianjin University, Tianjin 300354, China)

Abstract: In order to explore the contributing factors within the university to sustainable development, the article adopts the idea of “correlation analysis to obtain relevant factors-case study to analyze factor orientation-the two comprehensively constitute the driving forces” . Using Times Higher Education world university and its impact ranking as a data source, this article uses Pearsons coefficient, multiple linear regression, random forest and maximum information coefficient to analyze the correlation between teaching, research, international outlook, industry income, and the comprehensive score of university impact. The results show that there is a clear positive correlation between research and international outlook with sustainable development. To further explain and enrich the quantitative results, this article conducts a case study of the University of Sydney. It further explains that under the effective guidance of the Sustainable Development Strategy 2020, the University of Sydney focuses on four aspects of practices to promote the construction of sustainable development: focusing on relevant topics and conducting excellent research; expanding partnerships and deepening international cooperation; combining courses and activities to shape the students experience; and closely connecting with the industry to solve problems collaboratively to implement specific measures. The case of the University of Sydney has provided an experience for our universities to promote the construction of sustainable development with Chinese characteristics.

Keywords: Sustainable Development Goals(SDG); Sustainable development; The University of Sydney; Driving forces; Sustainable Development Strategy 2020

編輯 呂伊雯? ?校對 王亭亭

作者簡介:李瑩,天津大學教育學院博士研究生(天津 300354)