文化自信導向下醫學院校大學英語跨文化教學生態要素優化研究

黃艷彬,黃小榕,李晗

摘? 要:該文從教育生態學的理論出發,將柏林教學論的模型應用于大學英語跨文化教學生態系統的要素分析之中,并結合地方性應用型醫學本科高校的特點和大學英語教學的規律,著重探討可以作為“教育靶點”的若干生態要素。首先從《大學英語教學指南》《高等學校課程思政建設指導綱要》和新醫科的要求,結合醫學院校的人才培養方案,確立以文化自信為導向的大學英語跨文化教學目標;其次立足學校教學實際進行隱性的跨文化課程學習,采用基于慕課的產出型語言和內容融合式的跨文化教學模式;最后,根據學生的個性需求、學習動機、學習習慣等,確立教學內容選取三原則,中國立場原則、國際視野原則、貼近專業原則,充分挖掘教學內容中的思政內容培養學生積極向上的學習動機,采用信息化的教學手段等。通過教育生態系統中各要素的優化,構建適合學校校情、學情的可持續發展的大學英語跨文化教育生態系統。

關鍵詞:文化自信;教育生態學;跨文化教學;生態要素;教學模式

中圖分類號:G642? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)18-0102-04

Abstract: Based on the theory of educational ecology, this paper applies the model of Berlin teaching theory to the element analysis of college English cross-cultural teaching ecosystem, combines the characteristics of local applied medical undergraduate universities and the rules of college English teaching, and discusses some ecological elements that can be used as "educational target".Firstly, from the "college English teaching guide", "Guidelines for ideological and political construction of curriculum in colleges and universities" and the requirements of the new medical department, we establish the goal of cultural confidence; Secondly, based on the actual teaching of the school, the implicit cross-cultural curriculum learning is carried out, and the cross-cultural teaching model based on the “output language and content integration is adopted. Finally, according to students' individual needs, learning motivation and learning habits, three principles of teaching content selection are established: the principle of China's position, the principle of international vision and the principle of close to the major. The ideological and political content in the teaching content is fully mined to cultivate students' positive learning motivation, and the teaching means of information technology is adopted.Through the optimization of various elements in the education ecosystem, a sustainable university English cross-cultural education ecosystem suitable for the situation of school and learning is constructed.

Keywords: cultural confidence; educational ecology; cross-cultural communication; ecological factors; teaching model

教育生態學是依據生態學原理,考察教育現象、解釋教育基本規律的科學,主要運用整體關聯、動態平衡和互動開放等原理和機制,考察教育系統內部各個要素如教師、學生之間的相互作用及與其周圍生態外部環境(包括個體心理環境、班級課堂環境、學校環境乃至社會環境)之間的能量、物質、信息交換,探究“人—教育—環境”構成的充滿適應與發展、平衡與失衡、共生與競爭的矛盾運動的社會生態系統。根據Heimann、Schulz和Otto的柏林教學論模式[1],整個教學過程包含教學目標(即意向)、教學內容(即主題)、教學方法、教學媒介、社會文化條件和人類心理學條件六大要素。社會文化條件包含實施教育的小環境和大環境,人類心理學條件包含學生的社會化經驗、個性需求、生活環境、學習動機、習慣和就業前景等。各要素之間是相互作用、相互影響的,其中前四者屬于決定范疇,后兩者屬于條件范疇。

20世紀初,勞倫斯·克雷明將生態學引入教育領域,在國際上迅速掀起教育生態學研究熱潮。21世紀初,都鐸首次從教育生態學視角闡釋大學英語學習中的生態要素。2005年,國內首次出現生態學視角下的外語教學的相關研究,盡管國內外語教學生態學研究起步較晚,但發展迅速。從2005年至今,其研究內容涵蓋宏觀教育生態系統和微觀生態課堂,涉及教師、學生、課堂生態環境各要素的構建,近年來拓展到與計算機網絡和信息化建設的生態要素整合,囊括閱讀、寫作、翻譯、專門用途英語和雙語課程[2]。在大學英語跨文化教學中,有學者探討信息化環境下生態要素的優化[3],或從“中國文化失語”或者“母語文化認同”等角度探討大學英語生態環境的構建,也有學者結合“一帶一路”進行課堂生態要素的優化。但是外語教學易于受到社會發展與變革的影響,外語教學必須滿足社會的需要、適應時代的發展。國內、國際環境常常影響到外語教學的目標、內容、方法。因此,在當今中國文化走出去的戰略布局中和新文科、醫教融合的新形勢下,當前的跨文化教學有不同的歷史使命,醫學院校大學英語跨文化教學的各個要素仍要結合當下的“人—教育—環境”生態系統進行優化。因此,本文基于教育生態學視角,運用柏林教學論模式,分析當前形勢下應用型本科醫學院校大學英語跨文化教學過程中各教學生態要素的關系和當前存在的問題,并著重探討各要素的“教育靶點”和優化路徑,以期進一步探索適合醫學院校大學英語課程發展的生態系統。

一? 醫學院校大學英語跨文化教學生態要素及存在的問題

教育生態系統中的“人—教育—環境”指的是教師與學生這兩個生態系統主體,受一系列相關、具體的環境要素影響,展開的一系列教與學的教育活動。這些教育活動需要通過教學目標的制定、教學內容的整合、教學媒介的使用和教學方法的組合,在相應的環境中動態交互開展,以實現教學生態系統的適宜、平衡發展。然而,當前大學英語跨文化教學生態系統還存在著生態失衡的現象。

首先,在教學目標上,忽略了教育生態的大環境,以致近年來目的語文化教學在眾多高校的跨文化教學中占據主導地位,忽略了自身的母語文化甚至對本土文化缺乏自信,學生由于欠缺中國文化知識,造成了“中國文化失語癥”,學生無法在跨文化交際中采用恰當的語言表達中國文化,使跨文化交流的雙方失去了平衡。

其次,在教學內容上,對社會主義核心價值觀融入大學英語教學的理解相對片面,對于外語跨文化教學中國文化的融入局限在中華民族傳統文化上,而中國共產黨領導中國人民創造的革命文化和社會主義先進文化的有機融入探索仍舊匱乏。不僅如此,對跨文化的介紹也多局限于傳統的中西方文化,即局限于歐美文化的分析比較上,而忽視了多元文化,如東南亞文化、非洲文化等的介紹和比較。

最后,從教學模式上,很多高校的跨文化教學仍存在傳統語言技能與跨文化能力培養結合碎片化現象,文化與語言技能深度融合的跨文化教學模式還有待完善。

二? 醫學院校大學英語跨文化教學生態要素優化策略——以廈門醫學院為例

從教育生態學的角度而言,影響教育生態的要素有很多,結合Heimann、Schulz和Otto等的柏林教學論模式和應用型本科醫學院校的實際情況,本課題組在調查訪談的基礎上,梳理出可以作為“教育靶點”的大學英語跨文化教學生態要素,多措并舉,優化大學英語跨文化教學各項生態要素,逐步建立起適合國情、校情、學情的應用型醫學本科高校大學英語跨文化教學生態系統。具體如圖1所示。

(一)? 剖析社會文化政策和學校類型,確定以文化自信為導向的大學英語跨文化教學目標

根據柏林教學論的模型,文化和教育政策及學校類型作為先決的社會文化條件制約課程教學目標的制定。《大學英語教學指南(2020版)》中談到大學英語課程的重要任務之一是進行跨文化教育,學生不僅需要能夠了解國外的社會與文化,增進對不同文化的理解、提高對中外文化異同的意識,同時要具備跨文化交際能力。社會主義核心價值觀應有機融入大學英語教學內容。因此,要充分挖掘大學英語課程豐富的人文內涵,實現工具性和人文性的有機統一[4]。社會主義核心價值觀是文化軟實力的靈魂和建設重點,也是文化自信的綜合表現。文化自信是一個國家、民族對自身文化價值的一種認同和肯定,是植根于人們內心的一種信念。文化自信既包括中華優秀傳統文化的自信,也包括對中國共產黨領導中國人民創造的革命文化和社會主義先進文化的自信。這三部分是一脈相承又與時俱進的關系,三者相輔相成、不可分割、不可偏廢,是一個有機的整體。

《高等學校課程思政建設指導綱要》中指出,醫學類專業課程要培養學生“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”的醫者精神,尊重患者,善于溝通,提升綜合素養和人文修養。新醫科要求醫學院校要推進醫理文工多學科的交叉融合,培養復合型的醫學人才。廈門醫學院(以下簡稱“我校”)作為應用型醫學本科高校,在各專業人才培養方案中提到畢業生要能熟練掌握一門外語,具備人文學科知識,具有國際視野,具有終身學習的能力和一定的科研能力。

綜合上述的社會文化條件,以《大學英語教學指南》《高等學校課程思政建設指導綱要》和新醫科的要求,結合醫學院校的人才培養方案,我校的大學英語跨文化教學目標定位為理解跨文化交際中的文化差異,初步形成跨文化意識,樹立文化自信;了解和熟悉由于中西方風俗、習慣和文化的差異而導致的醫療、就醫習慣的差異,提高文化素養和人文素質,培養家國情懷、良好的職業道德,樹立正確的人生觀和價值觀,提高思辨能力,以適應社會發展和國際交流的需要。簡言之,就是要在文化自信的基礎上,兼具國際視野和醫學人文素養。在培養大學生跨文化交際能力的同時堅定文化自信,既避免中國文化失語與母語疏離,又避免民族狹隘主義和中心主義,做到二者協同創新、相向發展、系統提升。

(二)? 剖析學校小環境,實行隱性的基于慕課的產出型語言和內容融合式的跨文化教學模式

李曉娟[5]曾指出,為了平衡語言教學和文化教學的比重,大學英語跨文化教學可以采用“顯性”和“隱性”兩種教學方式展開。顯性模式指把跨文化交際的內容以選修課的形式單獨開課,隱性模式是指將跨文化知識的傳授作為一個教學模塊巧妙地融入到大學英語的教學過程中。

我校作為地方性應用型醫學本科院校,學生將來多從事與醫護藥養等相關的行業,且就業地點多在東南沿海城市,學生需要具備一定的跨文化交際能力以便更好地與來自世界各地,尤其是“一帶一路”沿線國家的溝通與交流。我校目前大學英語面向全校所有學生開課,每班每學期60學時,共4學期,學習模塊包含讀寫模塊、聽說模塊、醫學人文模塊和四六級模塊,英語課程學習時間緊任務重,且醫學生專業課學習任務也較為繁重,學生很難在增加總體英語課時的前提下進行跨文化學習。因此,在剖析校園小環境的基礎上,確立采用基于慕課產出型語言內容融合式的跨文化教學模式。

首先,將大學英語跨文化教學作為一個隱性教學模塊穿插到大學英語聽說讀寫譯的教學過程中,持續進行文化教學。在該教學模式中,以“發現、分析、對比和反思”作為主線,引導學生發現文化差異,從“他文化”和本族文化的對比,拓展到多元文化的橫向比較,分析背后深層次原因,最后進行總結性評價。對課文篇章理解、重難點的解讀、語言技能的學習融入跨文化的討論中,產出型的跨文化任務主題緊緊依托課程內容,在培養跨文化技能的同時促進語言的學習和使用[6],做到二者的深度融合。

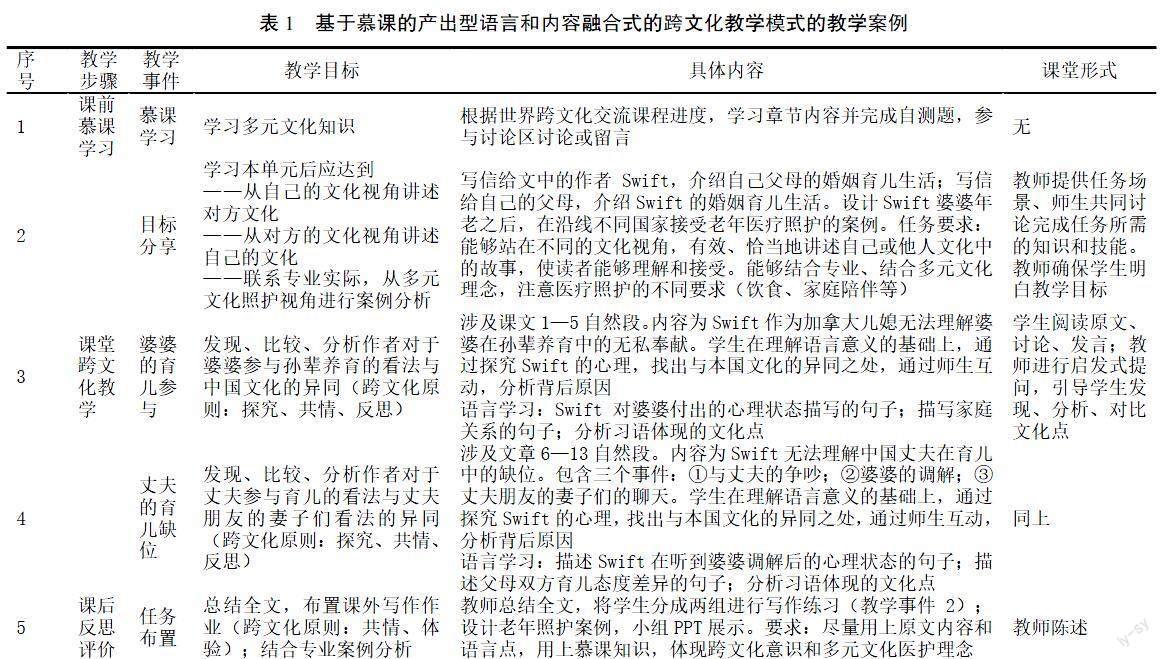

以《全新版大學進階英語》第三冊Unit3 How my Chinese mother-in-law replaced my husband為例,闡述該教學模式的實踐。該課文講述一位加拿大媽媽無法理解中國婆婆代替爸爸幫助撫養孩子。具體教學案例見表1。

(三)? 剖析學生的心理條件,精選文化案例,豐富教學方法,激發學生學習興趣

根據柏林教學論的模型,學生的個性需求、學習動機和學習習慣等社會心理條件是教師教學內容選取、教學方法選擇的重要先導條件。首先,在個性需求方面,在前期的調查實證研究中,我們了解到學生跨文化能力水平一般,其中外國文化知識維度水平最低[6]。在對學生的訪談中,學生普遍談到對于目前跨文化交際教學普遍存在外國文化知識了解不夠,中國文化輸出能力也不足的現象,存在一定程度的“中國文化失語癥”,這與學生想要“講好中國故事”的個性需求相違背,同時學生也希望能夠在大學英語課程的學習中多接觸醫學專業領域的案例。因此我校在設計大學英語跨文化教學案例中,從教材中挖掘相應的文化案例并以此延伸和拓展,做到三個原則:一是中國立場原則,挖掘教材中對應的中國文化元素,培養學生的政治認同和家國情懷,在教學環節的設計中培養學生中國文化輸出的能力;二是國際視野原則,案例的選擇不僅僅局限于西方文化,還包括中亞文化、東南亞文化、東歐文化和非洲文化等的介紹與差異比較;三是貼近專業,盡量選取與學生醫學專業情境有關的跨文化交際案例,并在其中充分融入醫學人文素養的培養。

其次,根據學習動機理論,大學生的學習活動受動機的支配和調節。高秀梅[7]認為,學習動機是一個有機的系統,是基于積極向上的主觀能動因素。學習動機越強,學業成績越好。因此我們在跨文化教學中,要認真落實立德樹人的根本任務。劉正光等[8]指出,立德樹人有三層含義,中華優秀傳統文化是根基,傳承世界優秀文化是發展,社會主義核心價值觀是關鍵。在教學內容的選取中,充分挖掘案例中的思政元素,鼓勵學生在更高的層面上實現自我,培養學生的崇高理想,這樣才能有針對性地培養和激發學生主動積極的學習動機,充分發揮智力、非智力因素的影響,提升學業表現。

最后,當下的學生成長于信息科技時代,更傾向于信息化、移動式、碎片化的學習習慣,學習者可以自行在網絡環境中獲取海量的學習資源,因此我校在跨文化教學中,充分利用信息技術手段開展混合式教學,將慕課融入到生態化的教學之中,打造以生為本的翻轉課堂教學模式,利用超星平臺實現與學生線上線下一體的翻轉教學、PBL教學,利用多模態的輸入方式,提升學生的學習主動性和積極性,在課堂上實現高階教學目標。

三? 結束語

本文在教育生態學視域下,結合柏林教學論模型對大學英語跨文化課程所涉及的生態要素中的“教育靶點”進行分析和優化,系統探討跨文化交際能力和文化自信雙提升的影響因素,構建了適合本校校情、學情的文化自信和跨文化能力雙提升的大學英語教學模式,探索互動、開放、協同的跨文化交際能力培養路徑。下一步將通過教學實證驗證各教學要素優化的實際效果,為跨文化交際能力和文化自信雙提升提供理論依據和實踐參考,從而提高大學英語跨文化教學效果。

參考文獻:

[1] 范捷平,李媛.論柏林模式與外語學科改革[J].外語與外語教學,2007(1):24-26.

[2] 王薇,鮑彥.國內生態學視角外語教學的特征和趨勢——基于CiteSpace的可視化分析[J],2020,37(5):52-59.

[3] 齊暉,馮欣.基于教育生態學的醫學英語教學生態要素優化研究[J],中華醫學教育雜志,2018,39(8):574-580.

[4] 大學外語教學指導委員會.大學英語教學指南(2020版)[M].北京:高等教育出版社,2020.

[5] 李曉娟.文化自信視域下大學英語跨文化教學模式的構建[J].山西青年,2018(19):44-45.

[6] 黃艷彬,鐘俊,杜蕾. “一帶一路”背景下大學英語跨文化教學研究[J].吉林工程技術師范學院學報,2019,35(9):77-81.

[7] 高秀梅.當代大學生學習動機的特征及其對學業成績的影響[J].高教探索,2020(1):43-47.

[8] 劉正光,孫玉慧,李曦.外語課程思政的“德”與“術”[J].中國外語,2020,17(5):4-9.