例談基于主題意義探究的小學英語單元整體教學

王絲瑩 高國偉

摘要:《義務教育英語課程標準(2022年版)》中提出,以主題為引領選擇和組織課堂內容,強調了“主題”在整體教學中的引領作用。基于此,教師在具體的教學實踐中,可以從研讀教材內容、創設主題情境、制定單元目標、整體設計活動、采用持續性評價等方面,在主題意義的引領下進行單元整體教學設計與實施。

關鍵詞:主題意義;單元整體教學;創設主題情境

作者簡介:王絲瑩,大連市甘井子區周水子第二小學教師。高國偉,大連市甘井子區教師進修學校高級教師。

課題項目:本文系全國基礎教育研究中心2022年度小課題“基于‘教—學—評一體化的小學英語聽說課教學設計與實施策略研究”階段性成果。課題編號:QJZD-2022-08-11-101。

《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下通稱“新課標”)強調:“要以主題為引領,以不同類型的語篇為依托,融入語言知識、文化知識、語言技能和學習策略等學習要求,以單元的形式呈現。”筆者在實際教學中,立足英語學科核心素養,提煉模塊主題意義,充分梳理模塊語篇內容,架構單元育人體系;在深挖教材主題意義的基礎上,整體設計單元教學目標及課時教學目標,同時對學生的課堂學習行為、學習方式和學習表現進行評價,確保課堂教學目標的落實。下面以外研版英語教材(一年級起點)二年級下冊Module 7 Unit 1為例進行具體說明。

一、研讀教材,提煉主題意義

主題是主題意義的載體和基礎,主題意義是關于主題的陳述性表達。在確定單元主題時,教師應有意識地從橫(單元前后內容)、縱(各冊教材內容)兩個維度來研讀教材,理解教材內容的編排意圖,提煉主題意義。外研版英語教材(一年級起點)二年級下冊Module 7的主題為Group Activities,該主題屬于“人與社會”范疇,涉及“團隊活動與集體生活,參與意識與集體精神”。二年級的學生樂于發言,喜歡與教師合作,期望得到教師的鼓勵和表揚。學生在之前的學習中已經積累了不少有關活動的單詞,也學習了現在進行時的用法。

通過分析教材與學情,有關集體活動的話題在各冊之間、各單元之間存在邏輯關聯和進階,本單元聚焦Group Activities,通過本單元的學習,帶領學生積極參與集體活動,體驗活動過程,激發學生對集體的熱愛,提高學生的集體榮譽感。通過分析單元主題可以看出,本單元試圖通過主線人物小胡、芳芳的學校集體活動、家庭集體活動,引導學生感知人與集體的關系,形成積極參與團隊活動的觀念和意識。

二、重構教材,創設主題情境

教師在提煉主題意義的過程中,有時會發現模塊內容的編排順序及難易程度不符合學生的認知邏輯和語言習得規律。這就需要教師對教材進行重構。模塊內容的重組要以學情為核心,根據學生的認知水平調整語篇順序,合并或補充語篇內容。

在深入分析模塊語篇后,筆者發現模塊內現有內容設計在幫助學生形成素養上仍存在以下不足:一是Unit 2活動三、Unit 2活動五的內容沒有本模塊所學生詞,不利于學生基于單元主題內容語言應用和實踐;二是Unit 2活動二的語篇主題語境是“家庭野餐活動”,與最終的模塊任務“表達節日學生的活動”不符。盡管在之前一年半的學習中,學生已經奠定了一定的語言表達能力基礎,但學生對具體知識技能掌握較少,知識的應用轉化能力較差。

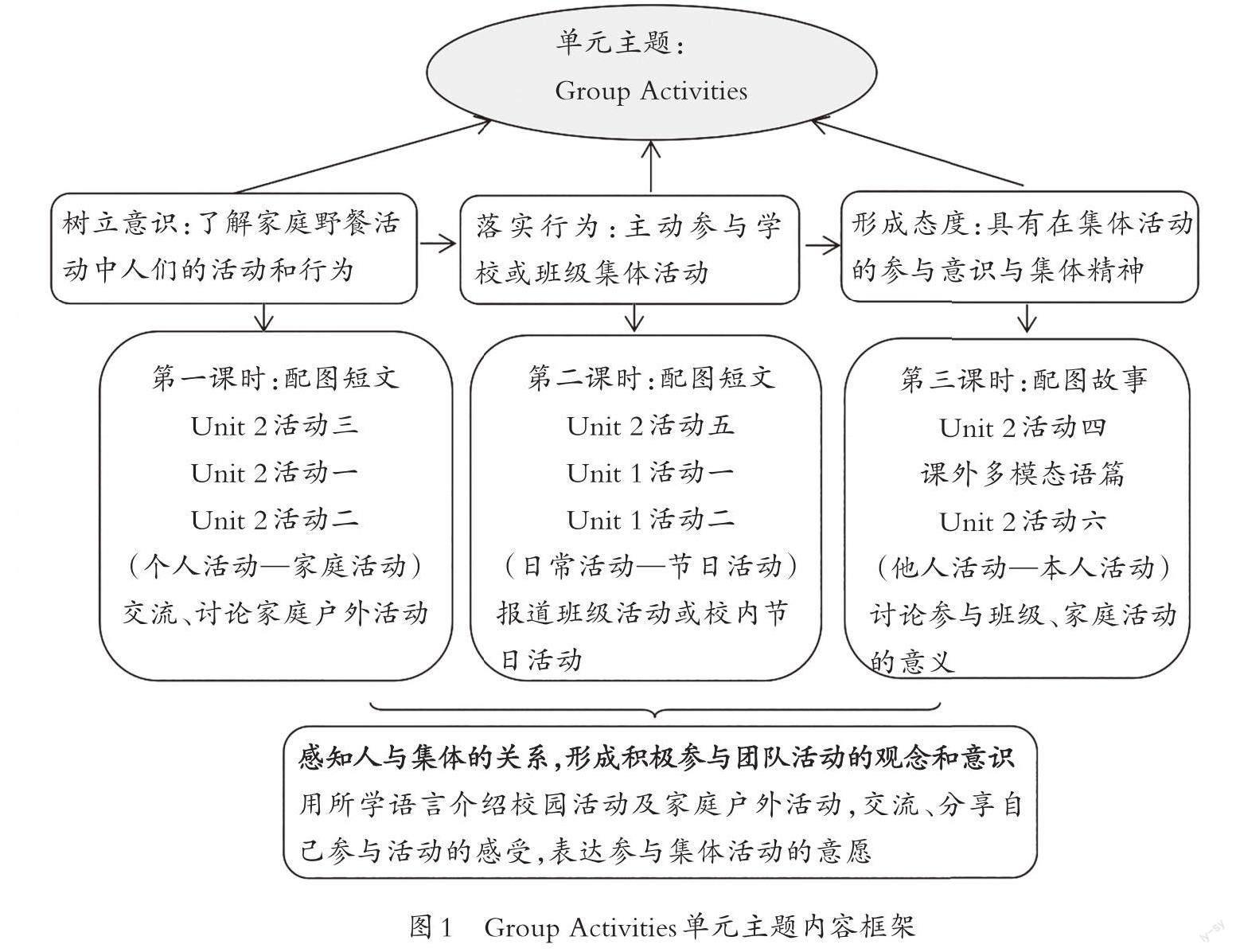

據此,筆者對單元內容進行適當調整和補充。圍繞單元主題將模塊劃分為三課時。第一課時是“家庭生活”,重組了Unit 2活動三、Unit 2活動一、Unit 2活動二這三個活動,從個體活動到家庭活動,從動物的家庭到人物的家庭,最終讓學生能夠介紹家庭成員的戶外活動。第二課時是“學校活動”,重組了Unit 2活動五(復習導入)、Unit 1活動一、Unit 1活動二這三個活動,最后讓學生通過口頭介紹,報道班級節日活動。第三課時是“集體活動”,調整了Unit 2活動四的歌曲,作為激趣導入,鞏固內化教材語篇作為應用實踐活動,增加了改編的繪本和自制(學生生活)視頻兩類多模態語篇拓展學生的學習和內化過程,最終讓學生綜合之前所學內容,介紹自己的家庭戶外活動或學校節日活動。

針對學生具有好奇、好動、善于模仿、好表演的特點,本節課學生會在創設的情境中通過一系列的課堂活動談論自己與他人節日中正在做的事情以及家庭成員野餐時正在進行的活動,輕松愉快地感受語言、表達語言、理解語言,從而習得語言,了解中國和英國在慶祝兒童節上的異同,積極參加節日慶祝活動,感受生活的美好。具體內容框架見下頁圖1。

單元大觀念反映一個單元的育人目標,是學生學完一個單元后在認知世界、提升自我層面的改變或收獲。該圖的上部分體現了“素養導向下的單元整體設計思路,圍繞單元主題,明確育人目標——學生能初步形成積極參與集體活動的意識和態度”;中部分是“研讀語篇,基于學情,搭建了課時內容和主題意義之間的結構圖式,體現了整合性、關聯性和發展性的特點”;下部分體現了“如何引導學生對語篇內容和主題意義的探究,從而幫助學生形成圍繞單元主題的深層次的認識、態度和價值判斷——感知人與集體的關系,形成積極參與團隊活動的觀念和意識”。

三、制定目標,實施單元教學

(一)基于主題,制定單元教學目標

單元教學目標指的是學生在完成本單元學習內容后所要達到的能力要求,指向學生語言能力、文化意識、思維品質、學習能力的發展。單元教學目標的設計是課時教學目標設計的前提,課時目標是單元教學目標的具體體現,課時目標間具有系統性、連續性、遞進性,并最終指向單元目標,落實育人價值。

結合單元主題和育人功能,依據英語學習活動觀,可以設置單元教學目標如下。

1. 在語境中,運用現在進行時與同伴交流并介紹芳芳一家的野餐活動。增強對家庭活動的了解,形成關愛家人、熱愛生活的情感態度。

2. 在圖片和動作的幫助下,運用現在進行時以報道的形式描述小虎同學們正在做的兒童節活動,初步形成參與集體活動的意識。

3. 作為學校正在舉辦的新年聯歡會的小記者,仿照范例,以視音頻結合的方式,展示和報道聯歡會的現場活動場景,增強集體活動中的體驗感,提高參與集體活動的積極性。

結合單元目標,可制定分課時教學目標如下。

1. 第一課時

(1)在看、聽、說的活動中感知文本,根據圖片猜測文本內容,獲取并梳理有關家庭活動的具體信息,如野餐、放風箏、吃東西、畫畫等。(學習理解)

(2)在教師的幫助下,分角色表演家庭成員并介紹每位成員正在進行的活動。(應用實踐)

(3)在教師的幫助和提示下,觀察照片,簡要介紹Cindy一家人的野餐活動,在小組內交流,表達個人的想法。(遷移創造)

2. 第二課時

(1)通過看視頻、指讀等形式,整體感知語篇內容,根據圖片猜測文本內容,獲取并梳理有關學校節日活動的具體信息,如詩朗誦、舞龍、唱歌、跳舞等。(學習理解)

(2)在教師的指導和幫助下,分角色表演,并介紹每位同學正在進行的學校節日活動。(應用實踐)

(3)在教師的指導和幫助下,觀察校園藝術節的活動照片,簡要說出班級同學們正在做的活動。(遷移創造)

3. 第三課時

(1)通過唱歌曲、說歌謠、做游戲等方式,激活有關家庭活動及學校節日活動的相關信息。(學習理解)

(2)在教師的指導和幫助下,小組內分角色表演語篇(程度較好的學生可以嘗試轉述,介紹小組成員表演的活動)。(應用實踐)

(3)通過視聽活動,說出繪本和視頻中人物(學校)集體活動,介紹人物正在做的事情。(應用實踐)

(4)小組內設計學校元旦聯歡會的活動場景,向全班表演展示并介紹,積極運用所學英語進行個性化表達和交流。(遷移創造)

(二)依據目標,設計單元學習活動

在目標制定后,教師本著學思結合、用創為本的理念,通過創設不同情境,設置一系列教學活動,通過學習理解、應用實踐與遷移創新三個層面使活動與活動間層層遞進,圍繞培養學生的看與聽、聽與說、聽與寫、讀與說、讀與寫等能力展開,幫助學生順利過渡并完成總體學習目標。下面,筆者以第一課時為例進行具體說明。

1. 設計學習理解層面的教學活動,引導學生學思結合

學習理解階段的學習活動旨在幫助學生在語境中理解文本內容,學習文本中的詞匯和核心語言。學生在教師的指導下,通過觀看語篇動畫,逐步理解語篇。學生通過跟讀和分角色朗讀對話,進一步理解對話內容,內化語言,為語言輸出奠定基礎。

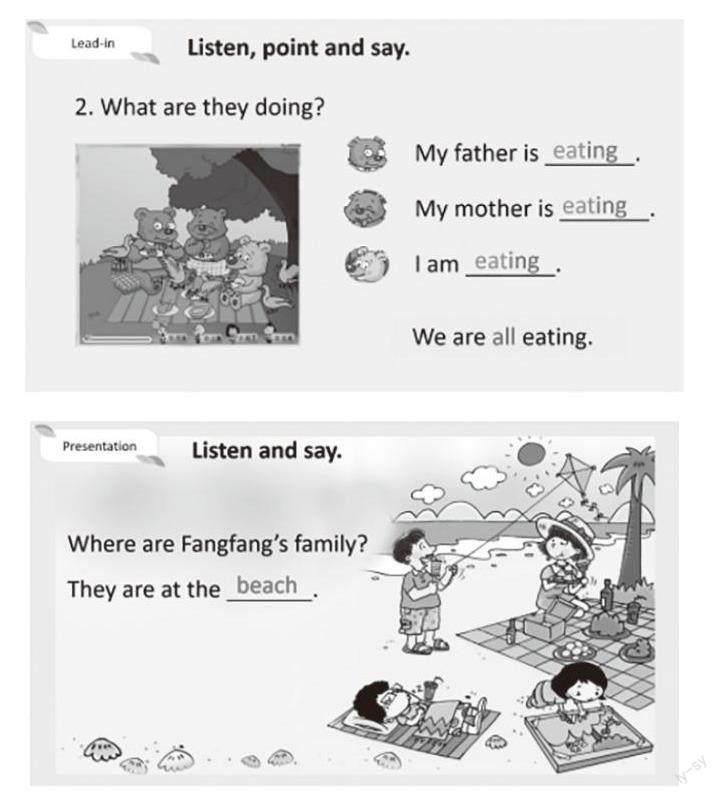

在第一課時的學習理解環節,對照本單元配圖,教師可以通過提問“Who are they?Where are they?What are they doing?”引導學生整體聽對話文本,獲取文本信息,接著分段處理這個配圖短文。此環節,學生能夠在觀察圖片后,基于已有經驗,在教師的啟發下,猜測語篇內容,感知新語言。隨后,學生觀看視頻,理解語篇大意,根據圖片,簡要說出小熊一家正在進行的活動,并通過聽音、指讀初步理解語篇大意,通過觀察圖片內容找到短文中芳芳一家正在做的活動,將人物與其所做活動進行匹配,理解家庭活動。期間,教師觀察學生能否參與互動和交流,主動分享個人對該主題已有的知識、經驗,教師適當給予指導和鼓勵,并根據不同能力水平學生朗讀課文的情況給予及時反饋、指導。

2. 設計應用實踐層面的教學活動,促進學生學用結合

應用實踐階段的學習活動重在引導學生在歸納和整理核心語言的基礎上,通過角色扮演使每名學生都能深入角色,運用語言理解意義。程度較好的學生還可以嘗試使用連續話語介紹活動,促進語言內化,為后面的真實表達做準備。

通過上一層的練習,學生已經在語境中運用進行時描述人物正在進行的活動,明白其語用功能。在跟讀課文后,學生可四人一組,分別扮演dad、mum、grandma、Fangfang,表演并描述自己正在進行的活動,向全班匯報成果。教師觀察學生是否能夠借助課文配圖和動作提示完成課文表演,根據學生的表現給予指導、反饋、鼓勵或幫助。

3. 設計遷移創新層面的教學活動,激發學生學創結合

處理完文本對話后,教師通過設計“閱讀課外繪本”的任務,指向知識的遷移運用。本階段學習活動旨在幫助學生在遷移的語境中,創造性地運用所學語言進行交流,并向全班匯報;加深學生對主題意義與內涵的理解,促進學生能力向素養的轉化;讓學生從課本走向現實生活,發展語用能力,初步形成對集體的認識與理解。

教師先引出一個課外人物Cindy,學生在教師的指導下,觀察圖片獲取信息,小組內交流Cindy一家的野餐活動。教師觀察學生在語境中進行問答和交流的情況,根據學生的表現給予指導和反饋。學生在語言支架的幫助下,進一步在語境中表述目標語言,在體驗中逐步探究主題。

然后,教師再次出示Fangfang一家、Cindy一家的配圖,對本課時做一個小結,內化文本背后蘊含的主題意義,使學生形成新的認知和價值判斷,對自己與家庭成員間的關系形成初步認識。總結本課的同時,教師預告下一課的內容,引發學生后續期待:We know some family activities. Please think about some other activities we do at school.通過延伸主題,建構起連貫整體的單元主題學習。

四、教學活動與課堂評價相結合

新課標中明確指出,教師要“秉持英語學習活動觀組織和實施教學”和“準確把握教、學、評在育人過程中的不同功能,樹立‘教—學—評一體化的整體育人觀念”。為踐行學思結合、用創為本的英語學習活動觀,教師需要在真實情境中設置真實問題,激活學生已知,使其參與到指向主題意義的教學實踐中去。同時,評價應貫穿課堂教學的全過程,設計并實施“教—學—評”一體化教學。教師應明確教什么、為什么教、怎么教、怎么評等方面的內涵和要求,建立相互間的關聯,體現以學定教、以教定評,使評價鑲嵌于教學之中,成為教學的有機組成部分。因此,教師在本單元的課程學習中嘗試采取了多層次的持續性評價活動,監控和反饋學生的學習過程,評價教與學的效果,推進“教—學—評”一體化落地課堂。

在課中,教師多采用觀察、傾聽等方式對學生的課堂發言情況進行診斷,給予適當引導和鼓勵。在展示環節,評價主體不僅有教師,還有學生。在師生、生生互評過程中調動學生英語學習的積極性,使學生相互發現問題,改正不足,進行學習反思。結合新課標中的分級目標和分級標準,教師設計量表讓學生進行自我評價,以課時一的內容為例(見表1)。

在整節課之后,學生根據評價量表進行自查對照,根據掌握程度計算自己所獲星值,教師回收學生自查對照單,找到學生弱項,在接下來的教學中,著重訓練學生這方面的能力,以落實核心素養。

綜上,教師應充分了解新課標、教材和學生的實際情況,明確教學需求。結合單元整體教學理念解構教材,確定大小主題,根據主題確定單元教學目標和課時教學目標。在明確教學目標的基礎上,教師應結合教材前后文本對課程內容進行重構。重構的形式可以是組合、刪除和新增。課文重組后,教師應本著學思結合、用創為本的英語學習活動觀設計教學活動,并實施多元評價。小學英語單元整體教學的實施過程具有整體性和系統性的特點,其實施步驟是一個完整的、互相關聯的知識循環結構。在主題意義的引領下設計與實施單元整體教學活動,更加符合學生的個性化發展需要,能促使其快速提升主動參與知識學習的積極性,從而達到更好的教學成效。開展指向主題意義的單元整體教學,將零散的知識內容有意義地聯系起來,構建基于主題的結構化知識,能發展學生語言運用能力,形成正確的世界觀、人生觀和價值觀;在學習理解、應用實踐與遷移創新中落實核心素養。

參考文獻:

[1]程曉堂. 基于主題意義探究的英語教學理念與實踐[J]. 中小學外語教學(中學篇),2018(10).

[2]朱浦.與英語新課程同行叢書:教學問題思考[M].上海:上海教育出版社,2008.

(責任編輯:李晶)