人工智能教學實踐一體化平臺建設研究與探索

張偉 黃曉丹 田天 李曉磊

[摘 要]相較于傳統(tǒng)專業(yè),人工智能專業(yè)理論性與實踐性并重的特點尤為突出,但由于基礎理論與技術應用跨度大、實驗實踐環(huán)境資源匱乏、課程優(yōu)化提升支持不足等問題的制約,相關課程教學內容理論學習多、實驗實踐少的問題較為突出,其人才培養(yǎng)機制無法滿足開展高水平科學研究和促進新興產業(yè)發(fā)展的需求。 文章分析了人工智能課程實驗實踐教學所面臨的困難與挑戰(zhàn),旨在通過集中配置機器人、智能車、服務器及各類仿真平臺等軟硬件資源,結合資源虛擬化、云端化方式支持虛擬實驗實踐教學,建設人工智能教學實踐一體化平臺。這對解決當前人工智能專業(yè)人才培養(yǎng)中的學用與研用脫節(jié)、實驗實踐資源匱乏等問題,具有重要的借鑒作用。

[關鍵詞]人工智能; 教學實踐平臺;虛擬化;數據分析

[中圖分類號] G640 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)07-0012-06

近年來,人工智能成為新一代信息產業(yè)革命的關鍵推動力量,美國、日本及歐洲諸國紛紛發(fā)布人工智能發(fā)展戰(zhàn)略及行動計劃,著力構筑人工智能技術優(yōu)勢壁壘[1-4]。我國自2016年起先后頒布了《互聯網+人工智能三年行動實施方案》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多個文件,建設人工智能強國已經上升到國家戰(zhàn)略層面。2018年,教育部出臺《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》和《教師教育振興行動計劃(2018—2022年)》,明確要求高校應主動服務國家戰(zhàn)略和解決區(qū)域經濟發(fā)展需要,增設人工智能相關專業(yè),滿足相關人才需求[5-6] ,目前我國已有300余所院校開設了人工智能專業(yè)。然而,由于新一代人工智能技術在諸多方面有較高要求,比如超高的算力、昂貴的實驗設備等,相關課程的教學實踐面臨著重大挑戰(zhàn)。

一、面臨的困難與挑戰(zhàn)

加強實驗和實踐能力培養(yǎng)是新工科建設和工程教育改革的核心內容[7-8]。作為全新設立的新工科專業(yè),人工智能專業(yè)理論性與實踐性并重的特點尤為突出,因此,其人才培養(yǎng)方案、課程體系和培養(yǎng)模式也必須與之相適應[9]。以算法導論與Python編程、神經網絡與深度學習、模式識別與計算機視覺等人工智能領域的核心課程為例,這些課程既要求學生對數學、概率統(tǒng)計和算法理論等基礎理論知識掌握得較好,又要設置大量的實驗實踐課程以保障學生的動手實踐能力。總之,新興專業(yè)發(fā)展迅速、理工并重的現實需求與當前相對不夠完善的實驗實踐環(huán)境的差距,導致目前人工智能課程教學存在以下共性問題:

一是課堂教學、實驗實踐和行業(yè)需求匹配度差。人工智能正處于高速發(fā)展階段,其前沿理論成果和實際產業(yè)應用結合緊密,相關企業(yè)也發(fā)布了不少產品技術成果[10]。但是,學校的教學內容與產業(yè)需求往往不能同步,理論學習多、實驗實踐少的問題較為突出,人才培養(yǎng)機制無法滿足開展高水平前沿研究和促進新興產業(yè)發(fā)展的需求。特別是相關實驗實踐環(huán)境開發(fā)需要較長的時間,與新增課程內容相匹配的實踐教學更加難以同步開展。

二是實驗實踐工具、平臺匱乏,環(huán)境配置困難。人工智能領域(如深度學習等方向)的工具軟件專業(yè)壁壘高、市場容量小,導致相應的實驗工具(平臺、環(huán)境等)成本高,且已有的工具設備配置維護困難,不易于及時持續(xù)升級,數量上也難以滿足實驗教學需求。此外,因課程實驗涉及的軟件版本多、迭代快,實驗課程設計困難、初始環(huán)境配置耗時長等問題較為突出,導致教師、學生精力分散,難以聚焦關鍵技術實驗與驗證,學生自主學習難度大。

三是實驗實踐資源虛擬化程度低,遠程共享支持不足。隨著網絡傳輸、多媒體交互等技術的進步,通過虛擬技術支持遠程共享是實驗實踐教學的發(fā)展趨勢[11-12]。但是,人工智能相關實驗實踐除涉及軟件平臺和標準化、模塊化程度高的服務器資源外,還涉及智能車、機械臂、腿足機器人等異構硬件資源,資源共享調度難度大,加之線上教學的實際需求,資源虛擬化程度低,遠程共享支持不足的問題日益凸顯[13]。

四是實驗實踐教學缺乏量化分析,不利于授課教師提升改進。人工智能作為一門新工科專業(yè),教學體系尚未成熟,新聘教師和新開課程多,部分教師的授課經驗相對不足[14-16]。但現有的實驗實踐教學量化分析手段有限,尤其缺乏針對人工智能相關實踐課程特點的教學質量評價方式,難以對課程教學效果進行有效的數據統(tǒng)計和分析,授課教師無法通過統(tǒng)計分析結果對課程內容和教學方式方法進行優(yōu)化提升。

綜上所述,在人工智能專業(yè)建設和產業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下,探索建設人工智能教學實踐一體化平臺,通過資源虛擬化、功能模塊化、產學研用一體化等手段和途徑,強化對學生實驗實踐能力的培養(yǎng),提高人才培養(yǎng)質量,對解決當前人工智能相關專業(yè)人才培養(yǎng)中的學用與研用脫節(jié)、實驗實踐資源匱乏等問題,具有重要的現實意義。

二、平臺建設背景與基礎

人工智能教學實踐一體化平臺(以下簡稱平臺)依托山東大學“人工智能與機器人”新工科實驗班(以下簡稱實驗班)進行建設。山東大學于2018年開始設立實驗班,通過選拔2017級至2020級4個年級的學生來進行培養(yǎng)。實驗班建設緊扣新工科培養(yǎng)所需的“系統(tǒng)性、實踐性、時代性、交叉性”特征,面向國家和社會對復合型人工智能人才的迫切需求,注重基礎與前沿交叉、理論與工程融合,著力推進新工科專業(yè)建設,尤其是著眼產業(yè)實際需求,強化實踐能力培養(yǎng),探索并初步構建了“人工智能+機器人”的復合培養(yǎng)模式。實驗班充分利用了山東大學在人工智能、機器人等方向的研究基礎和平臺優(yōu)勢,旨在為國家培養(yǎng)出具備國際化視野并掌握人工智能與機器人前沿理論及技術的精英人才,其培養(yǎng)模式和課程體系得到了清華大學、上海交通大學相關專家學者的肯定和高度評價。

實驗班師資團隊長期從事人工智能、深度學習等領域的研究,具有在世界知名學府工作和學習的經歷。近年來承擔國家基金委重點/面上項目、國防項目、企業(yè)委托項目等各類項目40余項;在電氣與電子工程師協(xié)會(IEEE匯刊)及IEEE國際計算機視覺與模式識別會議(CVPR)、計算機視覺國際大會(ICCV)等上發(fā)表論文100余篇,科學研究與工程實踐水平與世界前沿接軌,具有較為雄厚的科研育人基礎。實驗班師資團隊長期工作在課程教學和實驗實踐教學一線,重視教學改革方面的研究,先后主持承擔部級、省級、校級教改項目10余項。秉承“理實融育、科研哺教、資源共享、產教協(xié)同”的創(chuàng)新人才培養(yǎng)理念,團隊探索建設了人工智能教學實踐一體化平臺,并設計了以該平臺為支撐的主干課程體系,積極開展“課堂+線上線下”混合式的教學實踐改革。

此外,團隊依托“控制科學與工程”國家A-學科和“智能無人系統(tǒng)”教育部工程研究中心積極開展校企合作育人,與百度公司簽訂了“人工智能人才培養(yǎng)合作協(xié)議”,與鋼鐵俠公司共建了“山東大學—鋼鐵俠人工智能與機器人創(chuàng)新實驗室”。實驗班實驗設施完善,擁有高性能計算集群、機器臂、ROS智能機器人、無人駕駛競速車以及飛槳平臺等軟硬件資源。

三、平臺功能與架構

(一)需求分析與功能設計

針對人工智能相關課程理論教學與實踐實驗教學脫節(jié)、課堂授課內容與前沿技術應用不同步等問題,團隊在建設平臺的過程中,通過充分挖掘目前課堂教學涉及的人工智能基礎理論與前沿技術應用之間的聯系,幫助學生建立基礎理論與前沿技術之間的認知聯系,解決抽象理論與實際應用的融會貫通問題,提高學生主動學習的積極性,鍛煉學生的工程實踐能力。

具體來說,由于平臺建設主要針對人工智能課程教學與實驗實踐訓練,團隊選取算法導論與Python編程、神經網絡與深度學習、模式識別與計算機視覺等人工智能領域核心課程作為首批支撐課程,采用云平臺和B/S構架用于支持課程的在線授課和遠程實踐實驗。通過資源虛擬化、功能接口標準化和網絡共享化解決實驗條件匱乏和優(yōu)質師資不足的問題,同時對學生學習過程數據、項目實踐數據、代碼質量、考試成績數據等進行全過程采集、管理和分析,突出新工科特點,優(yōu)化人才培養(yǎng)模式,提高人才培養(yǎng)質量。平臺運行流程如圖1所示。

對學生而言,平臺主要解決抽象理論與實際應用的融會貫通問題,突出實踐能力培養(yǎng)。平臺可保障學生在任何時間、任何地點均能開展實驗學習,匯集其在整個課程中的學習過程、作業(yè)完成過程、實驗過程、考試成績、項目實踐等數據,匯集數據對每個學生建立模型和畫像,并做出綜合能力評價,用于指導反饋培養(yǎng)。對教師而言,平臺主要解決教學體系不完備的問題,突出教學的全程管理和反饋優(yōu)化;通過代碼自動查重和考試監(jiān)測等手段,提高作業(yè)和實驗的自動化評測水平,大幅減輕教師的工作量,助力教師聚焦教學和實驗資源建設;豐富的班級視圖下的成績分析和統(tǒng)計功能,可為教師改進教學實踐提供決策數據。綜上,平臺可支撐人工智能相關專業(yè)系統(tǒng)能力的培養(yǎng),通過將多門相關課程和交叉專業(yè)課程集成于同一平臺,幫助授課教師和學生對不同課程的知識點融會貫通,進而構建系統(tǒng)完整的知識體系,培養(yǎng)學生利用所學知識解決復雜工程問題的能力。

(二)平臺架構與體系支撐

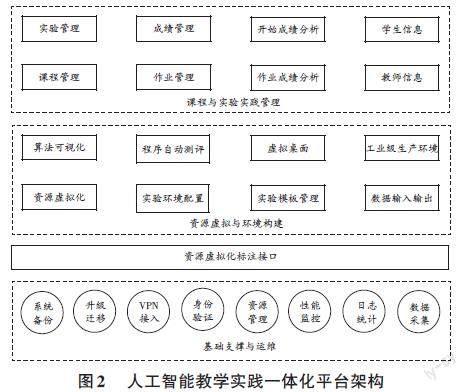

平臺基于硬件資源虛擬化、云平臺和B/S構架建設,面向實驗班課程體系進行功能開發(fā)與建設,為其課程體系優(yōu)化調整提供數據支撐,平臺架構如圖2所示。

平臺架構分為基礎支撐與運維、資源虛擬與環(huán)境構建、課程與實驗實踐管理三層。

1.基礎支撐與運維層為基礎支撐模塊,具備遠程接入(VPN)、身份驗證、系統(tǒng)備份、升級與遷移、硬件資源管理、系統(tǒng)性能監(jiān)控、日志統(tǒng)計與分析等基礎支撐功能。

2.資源虛擬與環(huán)境構建層實現在線資源的虛擬化、實驗環(huán)境構建和統(tǒng)一管理,基于虛擬桌面等技術支撐人工智能相關專業(yè)各課程的教學與實踐,進行自建在線實驗。平臺涉及的計算、存儲和網絡資源均已具備較為成熟的網絡化、虛擬化方案,各類機器人、機械臂和智能車以及其軟件平臺均自帶網絡通信模塊,具備可聯網、可遠程控制的功能,可支撐平臺的資源虛擬化和網絡化。

3.課程與實驗實踐管理層提供開展虛擬實驗的功能支撐和教學支撐,并完成課程質量相關數據的采集。其主要包括:課程管理與公告管理、課程信息管理、學生管理、題庫管理、在線作業(yè)、在線考試、作業(yè)成績分析、考試成績分析、成績匯總、在線答疑、權限管理、助教管理以及MOOC功能等教學環(huán)節(jié)所必需的功能,支持構建自動化的交互學習環(huán)境。

此外,為全面支撐相關實驗實踐課程整個教學環(huán)節(jié),平臺還具有以下特點:

一是選用Jupyter Notebook作為主要在線實踐環(huán)境。基于B/S構架,實現“任何人、任何時間、任何地點”都可開展實驗[17]。支持以作業(yè)或者考試為單位,一鍵進行代碼相似性比較和文檔相似性比較,對學生提交的代碼和報告進行查重,督促學生獨立完成作業(yè);支持代碼自動分析評判,利用代碼自動評判功能支持C、C#、Java、Python等編程語言的自動評判。

二是全方位支持在線考試。支持填空、選擇、判斷、簡答、文件上傳以及編程題等常見題型的在線作答;支持自動組卷,支持單場考試多套試卷,并根據客戶端IP或者學號自動分發(fā)試卷;支持基于IP地址范圍的訪問控制,在考試期間能夠穿透網絡代理實時監(jiān)測以防學生交換賬號抄襲。

三是支持課程體系的反饋優(yōu)化。完整匯集學生在整個培養(yǎng)階段的學習過程數據、項目實踐數據、考試成績數據以及學生評價、教師自評數據,為人工智能專業(yè)教育體系優(yōu)化研究提供數據支撐。

四、平臺建設與部署運行

人工智能教學實踐一體化平臺建設與山東大學“人工智能與機器人”新工科實驗班建設同步開展,目前已完成階段性建設,部署運行了一批虛擬實驗實踐教學所需的軟硬件資源和環(huán)境,有效提升了教學和人才培養(yǎng)水平。

(一)資源虛擬化及統(tǒng)一調度使用

統(tǒng)籌考慮實驗實踐教學和科研工作需求,集中采購了高性能計算集群和機器人硬件設備用于建設“人工智能與機器人專業(yè)實驗室”,統(tǒng)一部署了各類服務器、存儲、計算資源等硬件資源以及百度飛槳、XAVIS等軟件系統(tǒng),同時集中部署了腿足機器人、機械臂和智能車等硬件實驗設備,如圖3所示。

各類軟硬件資源通過內部局域網聯通,并部署VNC代理服務器完成校內網絡到平臺部署網絡的聯通,支持虛擬機等資源的訪問和操控。如圖4所示,整體資源虛擬化及資源調度層級控制架構共分網絡層、系統(tǒng)層、硬件層三層。

在網絡層,基于學校現有的VPN系統(tǒng),實現校外網絡到校內網絡的遠程訪問,資源虛擬化及遠程訪問層級控制。系統(tǒng)層可支撐在線虛擬實驗,學生可通過瀏覽器、虛擬桌面進行實驗操作,其相關數據通過虛擬機發(fā)送到后臺Hbase、Spark等生產環(huán)境集群進行運行測試并反饋實驗數據,有效提高了資源利用率和調度效率。利用云計算技術和遠程桌面技術實現基于瀏覽器的在線實驗環(huán)境,可以直接在瀏覽器上遠程訪問虛擬桌面進行實驗,并能夠實現多人、異地聯合協(xié)同遠程操作完成實驗,教師遠程在線進行同步指導和考查。無須配置復雜的硬件條件,學生可隨時隨地直接在瀏覽器上進行實驗。系統(tǒng)全面記錄實驗過程數據,并從多個維度分析和展現在線實驗過程。硬件層可為計算資源統(tǒng)一調度與共享使用示例,由于深度學習相關實驗實踐所需的計算資源較多,平臺將CPU和GPU資源虛擬化,通過作業(yè)調度管理,實現時間片調度、板卡資源調度,有效提升了以深度學習相關實驗為代表的高計算資源開銷,提高了實驗開展效率。

(二)實驗構建與導入

工業(yè)機器人是人工智能相關科學研究和產業(yè)應用的重要領域,其相關實驗實踐設備資源稀缺、價格昂貴、升級迭代困難等問題尤為突出。以工業(yè)機器人實踐課程為例,平臺提供框架支持各類實驗的建設與改進,支持虛擬機、網絡、計算資源等基本資源單元的導入,也可基于現有實驗環(huán)境模板添加實驗資源,還可添加自定義的實驗模板設置全新實驗。實驗框架提供實驗作業(yè)布置,包含班級、開始時間、結束時間等基本內容和實驗過程數據采集功能。實驗設計和作業(yè)管理流程如圖5所示。

工業(yè)機器人實踐課程的實驗步驟和內容主要有:集成模型導入、三維虛擬場景搭建、軌跡生成、軌跡可視化仿真、后置代碼轉換、一鍵上傳離線編程代碼以及視覺智能組態(tài)編程等。圖6為集中配置的UR5工業(yè)機器人和相關模擬仿真實驗環(huán)境。在實際的實驗課程中,學生可先通過模擬仿真實驗驗證代碼和功能的正確性與有效性,再通過離線方式上傳程序代碼到真實機器人環(huán)境進行驗證,并通過真實機器人環(huán)境配置的攝像頭觀察實驗效果。本平臺通過集中統(tǒng)籌使用硬件資源和“先仿真測試、后統(tǒng)籌實操”的方式建設相關實驗課程,有效提高了課程質量和資源使用效率。代碼比對與結果驗證是進行實驗成績評定的重要環(huán)節(jié),平臺通過集成Jupyter Notebook構建基于瀏覽器的編程實驗環(huán)境,支持以作業(yè)或者考試為單位進行代碼相似性比較和查重,同時利用代碼自動評判功能支持C、C++、C#、Java、Python等編程語言的自動評判,減輕授課教師的負擔并督促學生獨立完成作業(yè)。

五、結語

團隊通過總結近幾年的平臺建設和應用實踐,發(fā)現該平臺有助于解決人工智能基礎理論算法與前沿技術應用脫節(jié)而造成的實驗實踐教學困難等問題,幫助學生建立基礎理論與前沿技術之間的認知聯系,是實現抽象理論與實際應用融會貫通的有力支撐。通過實驗資源庫構建基于現有實驗模板添加實驗資源的增量式部署機制,可有效提高各類昂貴軟硬件設備的利用率。同時,平臺支持全過程教學數據收集及自動分析,通過完整匯集學生在整個培養(yǎng)階段的學習過程數據、項目實踐數據、考試成績數據、學生評價以及教師自評數據,為人工智能專業(yè)相關課程優(yōu)化研究提供數據支撐。該平臺在山東大學“人工智能與機器人”新工科實驗班的應用效果明顯,是學校新工科建設改革的重要實踐舉措,下一步將進一步擴展平臺軟硬件資源的數量和種類,計劃在山東大學進行跨學院應用,使其成為人工智能相關專業(yè)課程教學和實驗工作開展的重要參考和示范。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 汪前元,吳立軍.歐美日人工智能戰(zhàn)略比較[EB/OL].(2020-06-15)[2021-06-28].http://sscp.cssn.cn/xkpd/yw/20200

6/t20200615_5142985.html.

[2] 龍坤,朱啟超.美軍人工智能戰(zhàn)略評析[J].國防科技, 2019, 40(2):17-23.

[3] 關皓元,高杰.新時期中歐人工智能發(fā)展戰(zhàn)略與政策環(huán)境的比較研究[J].管理現代化, 2021, 41(3):57-62.

[4] 特稿:在世界人工智能發(fā)展潮流中看“中國身位”[EB/OL].(2018-09-20)[2021-06-28].http://www.xinhuanet.com/politics/2018-09/20/c_1123459560.htm.

[5] 中華人民共和國教育部.教育部關于印發(fā)《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》的通知[EB/OL].(2018-04-03)[2021-06-28]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201804/t20180410_332722.html.

[6] 中華人民共和國教育部.教育部等五部門關于印發(fā)《教師教育振興行動計劃(2018—2022年)》的通知[EB/OL].(2018-03-22)[2021-06-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201803/t20180323_331063.html.

[7] 中華人民共和國教育部.教育部關于印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2021-06-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[8] 胡波, 馮輝, 韓偉力,等. 加快新工科建設,推進工程教育改革創(chuàng)新:“綜合性高校工程教育發(fā)展戰(zhàn)略研討會”綜述[J]. 復旦教育論壇, 2017,15(2):20-27.

[9] 胡明茂,孫煜,齊二石,等.新工科背景下的地方應用型本科院校實踐教學建設[J].實驗室研究與探索,2019,38(7):223-227.

[10] 李曉理,張博,王康,等. 人工智能的發(fā)展及應用[J].北京工業(yè)大學學報,2020,46(6):583-590.

[11] 焦文歡,馮興杰. 基于云桌面的實驗室虛擬化管理與應用[J].實驗技術與管理,2019,36(9):250-253.

[12] 苗桂君,許南山,劉勇,等. 基于桌面虛擬化的高校機房的調研與構建[J].實驗科學與技術,2017,15(1):152-158.

[13] 許麗,王鴻鵬,劉覺曉, 等.面向虛擬仿真實驗教學的高校公共實驗室研究[J].實驗技術與管理,2019,36(11):262-265.

[14] 周益民,田玲,陳文宇. 人工智能專業(yè)體系建設探索[J].高教學刊,2020(16):92-96.

[15] 李祥,陳鳳.國際人工智能教育研究的進展及其對專業(yè)人才培養(yǎng)的啟示[J].黑龍江高教研究,2020,38(4):79-86.

[16] 劉君,王學偉,梁靜.人工智能時代“教研賽訓”工作室人才培養(yǎng)模式的實踐[J].實驗室研究與探索,2020,39(7):258-263.

[17] FRANK L.Using jupyter notebooks[J].MSDN magazine,2018,33(2):11-13.

[責任編輯:劉鳳華]