鄉村協商何以有效:必要因素與組態路徑

鐘倩 劉泠泠 潘一谷

摘要:鄉村協商議事是農民參與鄉村治理的主要途徑,也是全過程人民民主在農村的實踐。在此背景下各地紛紛探索出各具特色的協商治理形式,形成多層次多類型的協商治理格局。文章借助fsQCA3.0軟件,對29個案例進行定性比較分析,得出實現鄉村有效協商有三個必要因素:協商制度的效力、村內非正式組織的介入和政府參與,并將鄉村有效協商呈現的九條組態路徑,歸納為三種類型:政府主導型、村內驅動型和多元共治型。

關鍵詞:鄉村振興;鄉村治理;協商民主

文章編號:1674-7437(2023)01-0021-05? ? ? ? 中國圖書分類號:D267.2;D422.6? ? ? 文章標識碼:A

黨的二十大報告提出,要“全面發展協商民主”“協商民主是實踐全過程人民民主的重要形式[1]”。中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發的《關于加強城鄉社區協商的意見》指出“城鄉社區協商是基層群眾自治的生動實踐,是社會主義協商民主建設的重要組成部分和有效實現形式[2]”;中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發的《關于加強和改進鄉村治理的指導意見》提出要“健全村級議事協商制度,形成民事民議、民事民辦、民事民管的多層次基層協商格局[3]”。鄉村協商治理是通過協商、溝通與合作等方式,實現鄉村公共事務的有效管理和決策,是提高鄉村治理能力和維護社會穩定,全過程人民民主在鄉村落地的重要實踐內容。

1 問題提出

2023年中央一號文件《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》指出要“健全黨組織領導的村民自治機制,全面落實‘四議兩公開制度。完善網格化管理、精細化服務、信息化支撐的基層治理平臺[4]”。許多村莊因地制宜,探索破解出當前鄉村協商治理困境的路徑,形成有效協商的典型經驗,如內蒙古自治區伊金霍洛旗的“四權四制三把關 激發村民自治活力”、江蘇省南通市海門區的“四民工作1+1”助推鄉村治理、重慶市渝北區的建強‘民情茶室助力鄉村善治”、浙江溫嶺扁嶼村“民主懇談會”調動農民參與積極性;江西省南昌市安義縣東陽鎮的“有事來說”,完善基層民主協商議事制度。各地紛紛探索出各具特色的協商治理形式,有力地推動農民參與協商,化解了許多潛在的矛盾糾紛。形成諸如“民主懇談會”“黨群議事會”“四議兩公開”“村民說事” 等多層次多類型的協商治理格局。但是在鄉村協商的實踐中,農民對協商治理不了解,協商參與不積極,對參與協商結果不滿意仍然是許多農村的現實寫照。因此,有必要基于典型實踐形成可復制、可推廣的經驗,提出提升鄉村協商治理效能的路徑。

2 研究設計與分析框架

2.1 研究設計

為實現村莊關于農民參與協商治理效果的具象化測量,文章選取江西、廣東、浙江、福建等地26個村莊的29個協商事件進行深度調研。一是訪談中村莊普遍關注的焦點案例;二是近五年調研調查鄉村進行公開報道案例。案例涉及鄉村土地、矛盾糾紛等多項內容。這些協商治理活動的有效性,通過兩個維度來衡量:一是村民認可,二是公開新聞報道。同時,為保證材料的一手性、可靠性和深度性,案例編碼過程運用SPSS軟件計算編碼信度,兩組信度系數為0.892,大于0.8,編碼可信。

論文選擇定性比較分析方法(Qualitative Comparative Analysis,以下簡稱:QCA)來探討促進農民有效參與鄉村治理的路徑。定性比較分析法(QCA)是美國社會學家查爾斯·拉金(Charles Ragin)于1987年提出的一種以案例為導向的理論集合研究方法[5]。其基本思想是以集合論和布爾運算作為其方法論的基石,探究前因條件組合如何引致被解釋結果出現可觀測的變化或不連續(Fiss, 2011)(前因條件組合簡稱“組態”)。方法包括清晰集、模糊集和多值集。考慮到農民參與鄉村治理有效性的影響因素較為復雜,且農民參與鄉村治理的有效性不能簡單地用二分法來進行判定,因此本文主要使用模糊集定性比較分析方法(fsQCA)來研究農民參與鄉村治理的有效路徑。

2.2 分析框架

根據已有關于鄉村協商治理的研究,文章從“主體—制度—協商形式-政府支持-村內組織”等五個維度構建影響鄉村協商治理效能的分析框架[6]。其中協商主體聚焦是否為多元,即除農民和村“兩委”之外還有無其他主體;制度聚焦協商制度的效力,即村民是否認可村內協商制度的議程;協商形式聚焦議事協商的形式是否正式,通常以村里議事會議召開的形式為正式形式,非正式的協商形式則包括鄉賢、民間組織的介入等;政府支持聚焦政府資金投入和上級干部參與兩個內容;村內組織則聚焦村內組織是否介入協商,如宗族、婦聯組織等。

2.3 變量設定與測量

本調查報告主要參照Ragin提出的編碼方案,即根據條件變量判斷維度分別賦值為1、0。變量的測量與賦值結果(見表1),變量取值轉換為1或0,將質性內容轉化為量化數據。賦值為1的表示變量“是或存在”;賦值為0的表示變量“否或不存在”。

治理效果。是否有效協商關鍵取決于村民對協商的滿意程度。村民滿意和對協商決策認可,則表示協商有效,賦值為1,反之則賦值為0。

治理主體。鄉村治理主體是參與鄉村公共事務治理的利益相關者,包括村內農民、村戶籍外出人員、村干部等,多元主體參與鄉村協商治理能夠為鄉村協商治理注入活力,有助于形成鄉村治理人人參與的體制機制,由此,將鄉村協商治理實踐中的多元主體部分作為主要變量指標。若有多元主體參與鄉村協商治理,則賦值為1;反之則賦值為 0。

治理制度。協商制度的效力強弱影響著鄉村協商治理的有效性。《中華人民共和國村民委員會組織法》中指明:村民委員會是村民自我管理、自我教育、自我服務的基層群眾性自治組織,實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督[7]。在鄉村協商治理中,村委會在村事務處理,村民溝通等環節都承擔著十分重要的職責。據此,將鄉村協商治理中協商制度的效力作為治理制度的考量維度。若該村莊有協商制度的效力,則賦值為1;反之則賦值為 0。

治理支持。政府元素在鄉村協商治理中往往能夠發揮擎天柱石的作用[8]。糾紛的產生往往是來自當事主體對自身利益的不滿,當農民發生糾紛陷入僵局時,政府資金支持往往能夠起到兜底作用,使矛盾化解立竿見影。此外,政府在鄉村協商治理工作中的參與對鄉村協商治理工作的進程具有推動效果,據此,將政府資金投入和上級政府支持作為兩個維度進行考量。若該鄉村治理項目工作中有政府資金支持,則賦值為1;反之則賦值為 0;若該鄉村協商程序中有上級政府官員參與,則賦值為1;反之則賦值為 0。

治理組織。鄉村中還存在一部分非正式組織成分,如:婦女團體、紅白喜事協會等,這部分鄉村治理主體往往對村莊人際關系、鄰里性格等較為熟悉,能夠參與到鄉村協商治理當中并在其中產生效能。據此,將鄉村非正式組織介入作為治理組織的一個維度進行考量。若有村里非正式組織介入鄉村協商治理,則賦值為1;反之則賦值為 0。

治理渠道。所謂渠道,在鄉村治理中的體現主要是農民有意見或發生矛盾能夠反映的通道,即在該通道“有事能說,有事可說”,一般表現為村民議事會、村民會議等正式協商的形式。渠道的暢通性影響著農民表達的意愿,進一步影響鄉村協商治理的效能。據此,以協商是否在規定的協商平臺作為維度進行考量。若鄉村協商治理活動在村級議事平臺展開,則視為正式協商形式,賦值為1;反之則賦值為 0。

2.4 調查結果

2.4.1 鄉村有效協商治理的必要因素

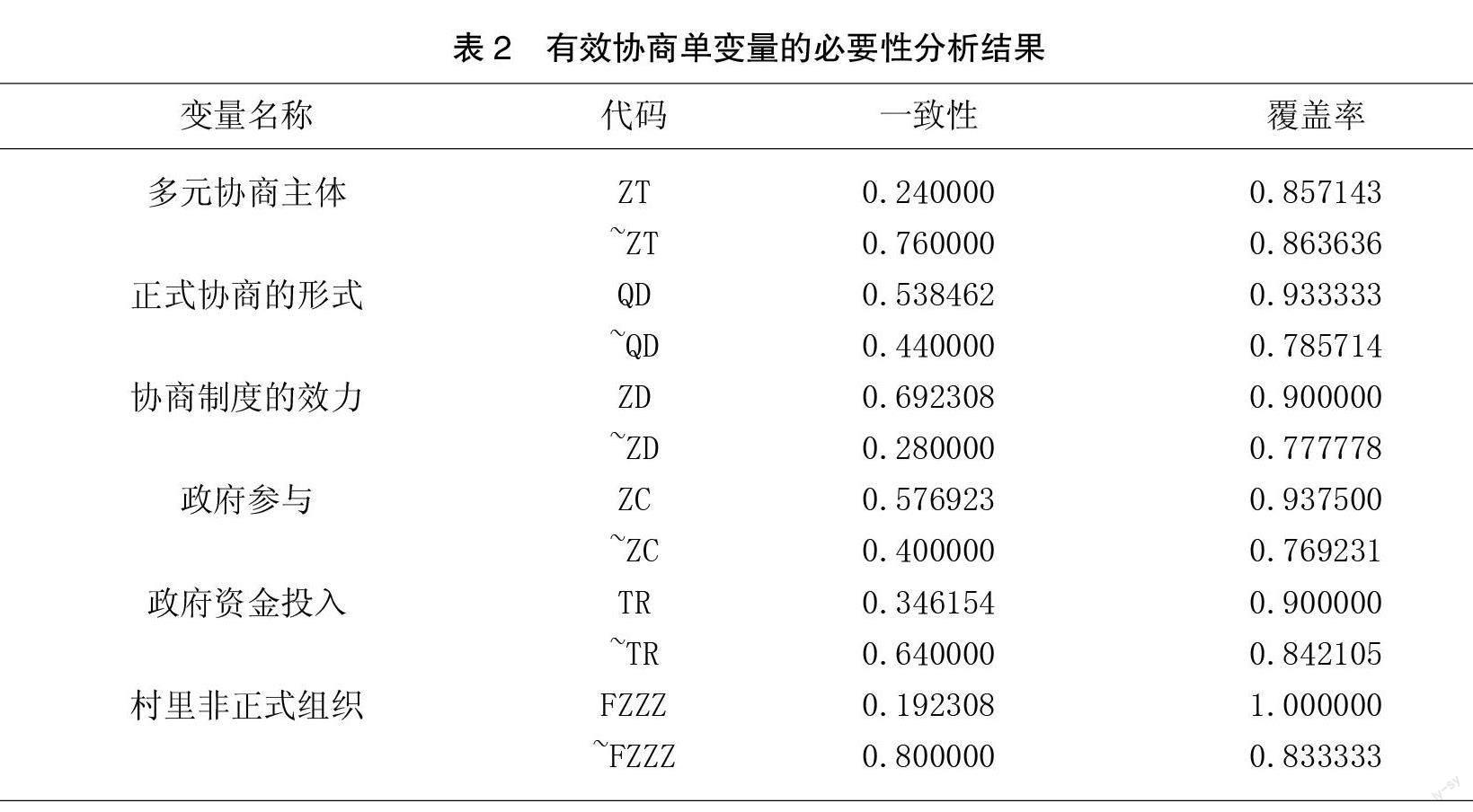

將基礎數據導入fsQCA 3.0軟件,對變量進行布爾最小化運算,得到單個條件變量的必要性分析結果(見表2)。根據提供的結果,以下是各條件對鄉村協商治理有效性的影響進行的分析:

多元協商主體按0.24的一致性和0.857的覆蓋率影響有效協商;多元協商主體在此反而具有較高的一致性(0.76)和覆蓋率(0.864),對有效協商的影響較大。當主體不多元的情況下,鄉村協商治理有效幾乎不可能;當主體多元時,鄉村協商治理有效可能性較大。因此,多元協商主體對鄉村協商治理起到關鍵作用。

正式協商形式的一致性和覆蓋率都較高,為0.538和0.933,對有效協商有較大影響。當村內使用村民議事平臺進行議事協商時,鄉村協商治理有效的可能性較大;當村內沒有用村民議事平臺進行議事協商時,鄉村協商治理可能有效,但可能性較小。 ~正式協商形式相反,其一致性和覆蓋率都較低,影響較小。說明,有村民議事平臺對鄉村協商治理的影響更大。因此,正式協商的形式對鄉村協商治理起到關鍵作用。

多元協商主體、政府參與和政府資金投入的分析方式和結果與正式協商形式類似,它們的一致性和覆蓋率較高,對有效協商有一定積極影響。但影響程度稍低于正式協商形式。協商制度的效力、政府參與和政府資金投入的分析方式和結果與正式協商的形式相似,都對鄉村協商治理有一定積極影響,但影響程度稍低于正式協商的形式。因此,協商制度的效力、政府參與和政府資金投入對鄉村協商治理不起關鍵作用。

鄉村非正式組織按1的一致性和1的覆蓋率對有效協商的影響最大。當鄉村協商治理有鄉村非正式組織時,治理很可能有效;當鄉村協商治理無鄉村非正式組織時,治理幾乎不可能有效。 ~鄉村非正式組織相反,其一致性和覆蓋率都較低,對有效協商的影響較小。說明,無鄉村非正式組織比有對鄉村協商治理有效性的影響小。鄉村非正式組織對鄉村協商治理有效起到關鍵作用。

總的來說,實現鄉村有效協商有三個必要因素:一是協商制度的效力即農民協商議事制度的認同;二是非正式組織的介入;三是政府參與,即協商過程中政府工作人員的參與。通常案例中只要有一個因素發生,協商治理就可能有效。

2.4.2 鄉村有效協商治理的組合因素分析

通過一致性和覆蓋率指標來進行組態分析,判斷分析不同要素組合是否也對結果變量具有良好的解釋力。將真值表錄入fsQCA3.0軟件,可運行出復雜解(Complex Solution)、中間解 (Intermediate Solution) 和簡單解 (Parsimonious Solution) 三種結果。由于中間解一般介于復雜解和簡單解之間,既不會一成不變地按照變量設定而出現,又不會違背案例的事實,得到結論的啟示性和普適性較好,是最具代表性的解釋。通常被認為是最能說明問題的解,在實際應用中也多采用此方案。因此,本文選取中間解進行分析。組合路徑中的一致性(Consistency)都相同且為“1”,表明測量結果對案例解釋度高。覆蓋率(Coverage)達到0.84,說明這9個條件組合以及所選擇的相關案例對鄉村協商治理有效均具有較高的解釋力度。(見表3)

路徑組合一:~多元協商主體*~協商制度的效力*政府參與*~政府資金投入*~村內有非正式組織。該組合表明如果在鄉村協商治理中,在政府參與鄉村協商治理的情況下,就算鄉村協商治理主體單一、村委會主導性低、政府無資金投入且村內沒有非正式組織參與協商治理也可能實現鄉村協商治理有序、有效。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.160 000,必要性為0.160 000。

路徑組合二:~多元協商主體*正式協商形式*協商制度的效力*~政府資金投入*~村內有非正式組織。該組合表明,在鄉村協商治理當中,協商通過正式協商形式如:村民議事平臺、村民會議等,且村委會主動領導的情況下,參與協商主體單一,政府無資金投入,村內沒有非正式組織參與協商也能實現鄉村協商治理有效。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.160 000,必要性為0.160 000。

路徑組合三:~多元協商主體*正式協商形式*~政府參與*~政府資金投入*村內有非正式組織。該組合表明,在鄉村協商治理過程中,如果農民通過正式協商形式進行協商且有村里非正式組織如:紅白喜事會、婦聯等參與協商,則就算協商主體單一、無政府參與、政府無資金投入,也有實現鄉村協商治理有效的可能。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.080 000,必要性為0.080 000。

路徑組合四:多元協商主體*協商制度的效力*~政府參與*政府資金投入*~村內有非正式組織。該組合表明,在鄉村協商治理過程中政府和鄉村非正式組織缺失協商過程的情況下,村內應讓多元協商主體參與,并要求村委會領導力強且參與度高,政府安排資金投入。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.080 000,必要性為0.080 000。

路徑組合五:~多元協商主體*協商制度的效力*政府參與*政府資金投入*~村內有非正式組織。該組合表明,在協商主體單一、村內無正式組織的時候,村委會應發揮其主導性和領導力,政府應參與鄉村協商治理,并給予一定資金支持。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.200 000,必要性為0.200 000。

路徑組合六:多元協商主體*~正式協商形式*協商制度的效力*~政府參與*~政府資金投入*村內有非正式組織。該組合表明,在村內無村民議事平臺、政府沒有安排資金和參與協商的情況下,需要盡可能讓多元化的主體參與協商,村委會要做好領導工作,主持大局,發揮鄉村非正式組織的能動性和治理效能。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.040 000,必要性為0.040 000。

路徑組合七:多元協商主體*正式協商形式*~協商制度的效力*政府參與*政府資金投入*~村內有非正式組織。該路徑表明,在村委會形同虛設、效能低,且村內沒有非正式組織參與協商的時候,要在保證多元主體參與協商的條件下,利用村民議事會、村民會議等正式協商形式協商。與此同時,政府應參與其中起到領導作用補足村委會的缺失,同時可以安排資金進入協商,起到“潤滑油”的作用。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.040 000,必要性為0.040 000。

路徑組合八:多元協商主體*正式協商形式*~協商制度的效力*政府參與*~政府資金投入*村內有非正式組織。該路徑表明,在村委會效能低、政府無資金投入的情況下,應盡量讓農民、社會人士等多元化主體參與協商,同時發揮村里非正式組織能動性,使其參與到協商程序中,在村內正式的協商平臺進行議事協商,政府需要派遣上級官員進行介入,促使協商過程秩序化。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.040 000,必要性為0.040 000。

路徑組合九:多元協商主體*~正式協商形式*協商制度的效力*政府參與*政府資金投入*村內有非正式組織。該路徑表明,在村內無村民議事平臺的情況下,基于參與主體多元的前提下,村委會應做好領導工作,政府可安排工作人員進行輔助或主導協商工作并提供一定資金支持,安排村里非正式組織或村民團體參與協商過程。其中條件變量相互交織推動鄉村協商治理的有效性為0.040 000,必要性為0.040 000。

通過交叉對比上述九條路徑組合,可以將鄉村治理的九條路徑綜合為政府主導型、村內驅動型、開放共治型三種類型。

政府主導型(路徑一、路徑二、路徑五)。特征是協商主體單一(村委會為主),村委會效能高,且政府有資金或政府參與協商,政府在協商中發揮主導作用。政府主導型路徑是政府對農民協商過程積極性干預、促使村委會活力進一步激活,形成相對強勢的領導機制保障協商有序進行。補充了單一主體在實現鄉村協商治理中的條件缺陷。

村內驅動型(路徑三、路徑六、路徑八)。村內驅動型鄉村協商治理模式特征依靠村內力量來驅動協商過程,實現良好治理效果,包括民間自治型和村內共治型兩個方面:民間自治型下的鄉村協商治理模式注重多元主體參與和縱向管理,突出自治精神,協商較為活躍。特征是協商主體多元,村委會效能高,但政府無資金或相關人員參與,完全依靠村民和村內組織自治。沒有政府參與時,村民對村委會和組織依賴強,培育“自治自豪”氛圍。村內共治型下的鄉村協商治理模式注重依靠領導統領和管理經驗推動有序。特征是協商主體單一(村委會主導),村委會效能高,但政府無資金或人員參與,依靠非正式組織共治。它是良好自治生態的體現,領導力強的村委會不僅在協商中起領導作用,還能發揮管理經驗,使協商更人性化、順暢,既保障過程有序又維護和諧穩定。村內驅動型模式整體上注重依靠村內力量推動協商治理,實現民主參與和良好治理,不同在于一種模式更倚重多元主體與縱向管理,一種模式更依賴領導統領與管理經驗。無論是民間自治型還是村內共治型,村內驅動型都體現較高自治意識和參與度,以實現治理效果。

開放共治型(路徑四、路徑七、路徑九)。特征是協商主體多元,村委會效能高,且政府有資金或人員參與,但政府不是唯一的主體,多方共同參與協商與治理。多元共治型對領導層面和主體層面的要求都相對較高,是一種十分優越、理想化的鄉村協商治理生態。在協商過程中既發揮了村內管理優勢,又有上級管理資源保駕護航,搭配多元化主體的活性,使鄉村協商治理有效易如反掌。但同時,這種類型對治理主體和領導層面的要求都相對較高,需要主體做到“有事敢說”,也需要政府和村委會規范職責范圍、抵制腐敗、拒絕低能。以此,實現鄉村協商治理有效運行。

參考文獻:

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗[M].北京:人民出版社,2022.

[2]中華人民共和國中央人民政府.中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加強城鄉社區協商的意見》[EB/OL].(2015-07-22)[2015-07-22].https://www.gov.cn/zhengce/2015-07/22/content_2900883.htm.

[3]中華人民共和國中央人民政府.中華中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加強和改進鄉村治理的指導意見》[EB/OL].(2019-06-23)[2019-06-23].https://www.gov.cn/zhengce/2019-06/23/content_5402625.htm.

[4]中華人民共和國農業農村部.農業農村部關于落實黨中央國務院2022年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見.(2022-

03-01)[2022-023-01].http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202203/t20220301_6389886.htm.

[5]扶雪琴,陳升,白秦洋.城市社區治理有效性何以實現?——基于26個典型案例的模糊集定性比較分析[J].社會主義研究,2022(06):139-148.

[6]梁琦.“政社共建”下的柔性治理:鄉村振興政策過程的增權賦能之道——以湖南省寧鄉市D鎮“美麗宜居村莊”項目進村為例[J].地方治理研究,2023(02):52-64+80.

[7]全國人民代表大會.中華人民共和國村民委員會組織法[EB/OL].(2019-01-07)[2019-01-07].http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/

201901/188c0c39fd8745b1a3f21d102a57587a.shtml.

[8]任中平.基層民主促進鄉村社會有效治理的路徑探析[J].中州學刊,2023(04):28-36.