基于EIASR閱讀理念的整本書閱讀作業(yè)設計

王晶晶

摘 要:EIASR閱讀理念包含基礎閱讀、檢視閱讀、分析閱讀和主題閱讀四個層級,為整本書閱讀提供了目標導向。基于EIASR閱讀理念設計英語整本書閱讀作業(yè),有助于學生由淺入深、層層遞進地閱讀整本書,掌握閱讀方法,積累閱讀經(jīng)驗。具體來說,基礎閱讀階段要讓學生認識生詞,掃清疑難;檢視閱讀階段注重梳理語篇結構,分析核心人物;分析閱讀階段可利用問題鏈促進思考探究,利用分類摘錄促進精讀積累;主題閱讀階段可利用逆向問題促進批判性思考,利用分層拓展促進遷移創(chuàng)新。

關鍵詞:高中英語;整本書閱讀;作業(yè)設計;EIASR閱讀理念

EIASR閱讀理念由莫提默·J.艾德勒提出。該閱讀理念分為四個層次,第一層為“基礎閱讀”,即掌握基礎的閱讀能力和閱讀技巧,發(fā)展詞匯以及自主閱讀能力,能夠根據(jù)上下文提供的線索,猜測不熟悉的字詞。第二層為“檢視閱讀”,做到有系統(tǒng)的略讀或粗讀,以合適的速度閱讀,了解文章的架構。第三層為“分析閱讀”,就是分析文本的內在結構和外在形式,是對文本的高質量、全方位閱讀,做到掌握文本結構大綱,詮釋作者意圖。第四層為“主題閱讀”,指能夠針對研究的主題,閱讀許多相近主題的書籍,列舉相關之處,總結提及的共同議題,進行討論、延伸和拓展。[1]這一閱讀理念為整本書閱讀提供了目標導向。

整本書閱讀能為學生提供豐富、真實的閱讀體驗,將整本書閱讀納入英語教學體系,能有效培養(yǎng)學生的語言能力和思維能力,提升綜合素養(yǎng)。為了提高整本書閱讀效果,教師需要設計恰當?shù)淖鳂I(yè)來推動閱讀。基于EIASR閱讀理念的四個層級,設計英語整本書閱讀作業(yè),有助于學生由淺入深、層層遞進地閱讀整本書,掌握閱讀方法,積累閱讀經(jīng)驗。下文以Mamas Bank Account(《媽媽的銀行賬戶》)整本書閱讀的作業(yè)設計為例來說明。

一、 基礎閱讀——認識生詞,掃清疑難

“基礎閱讀”階段主要是為真正的閱讀打好詞匯積累的基礎。相比于教材中的短文,整本書閱讀的第一個難點便是文章長度驟升。學生以不到3000詞的單詞量基礎,很難做到通讀全書并熟知每個單詞的含義。因此,認識部分疑難生詞便尤為重要。教師首先要布置生詞查閱作業(yè),讓學生認識生詞,掃清閱讀障礙。布置查生詞作業(yè),并不意味著要讓學生查閱每一個不認識的單詞,而是要鍛煉學生結合上下文“猜詞”的功力,在語境中培養(yǎng)學生的詞塊意識。

Mamas Bank Account一書講述了20世紀初作者一家作為挪威移民來到美國舊金山的生活故事。作者以自己兒時的成長經(jīng)歷為背景,用真誠、生動的筆觸寫下了17個獨立的小故事,每個故事都以孩子的視角,展現(xiàn)了或有趣、或緊張、或感人的畫面。

本次整本書閱讀的對象是高二年級學生,他們高一時在必修一第二單元Extended Reading板塊學習過Mama and Her Bank Account這篇改編后的短篇故事,書中剩余16則故事則并未閱讀過。因此,學生對本書的語境已有初步了解。教師要求:對于超出理解能力的單詞,可以稍加查閱;對閱讀理解影響不大的單詞,可以先猜測意思,做好標記,等讀完一個故事或整本書,再統(tǒng)一查閱,并驗證猜測的準確程度。通過連續(xù)閱讀,學生進一步擴充單詞量,提高理解詞匯確切表達意義的能力。

二、 檢視閱讀——梳理結構,分析人物

“檢視閱讀”階段要求學生首先明確文本的種類與主題,進行有系統(tǒng)的略讀或粗讀,了解全書框架與具體內容;能做到理清情節(jié)架構和主要人物,用關鍵詞概括情節(jié)。整本書情節(jié)多、篇幅長,學生容易“顧尾不顧頭”,即讀完后面的章節(jié)便忘記前文內容。因此,教師可側重設計兩方面的作業(yè):一方面,側重梳理語篇結構,讓學生邊讀邊梳理全書結構、情節(jié),理解全書大意并加深記憶;另一方面,側重人物分析,引導學生總結人物特點、性格,對整本書的核心人物有重點認知。

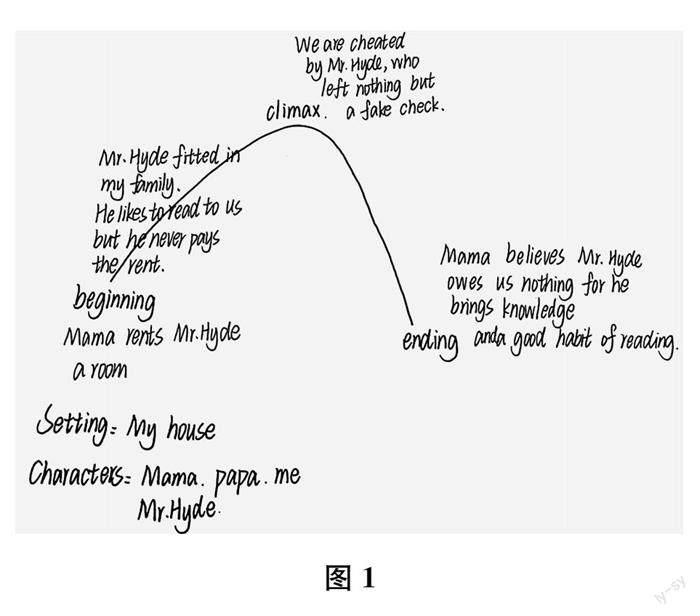

(一) 利用“情節(jié)山”梳理語篇結構

在語篇結構梳理層面,我們可以設計繪制“情節(jié)山”的作業(yè)。情節(jié)山,顧名思義,就是在用短句概括情節(jié)內容的基礎上,將與情節(jié)變化有關的開端、發(fā)展、高潮、結局,以形象的山勢起伏具體地表現(xiàn)出來。

本書的情節(jié)可按照17個故事劃分,讓學生每讀完一個故事就繪制情節(jié)山,直觀地展現(xiàn)故事的開端、發(fā)展、高潮和結局,從而梳理故事結構,理解文章內容。作業(yè)設計如下:

整體感知每個小故事的大意,依照大意繪制情節(jié)山,梳理情節(jié)內容,在情節(jié)山中概述故事情節(jié)。

學生繪制的情節(jié)山如圖1所示。

(二) 利用思維導圖分析核心人物

在人物分析層面,我們可以設計繪制思維導圖的作業(yè)。讓學生用思維導圖的形式為人物“畫像”,根據(jù)人物的身份、性格、外貌等特征,分類總結人物特點,并用關鍵詞概括。

教師讓學生在通讀全書后,以小組為單位進行合作探討,共同回顧小說情節(jié),從語言、動作、觀點三個角度分析媽媽的形象,并以思維導圖的形式呈現(xiàn)出來。一方面引導學生有策略地讀懂人物形象,另一方面把握小說核心

角色,全方位認識一個立體的母親,為下一步挖掘小說主旨做鋪墊。作業(yè)設計如下:

獨立閱讀整本小說后,回顧核心人物媽媽的形象和性格,小組合作探討,并以思維導圖的方式呈現(xiàn)出來。

學生繪制的思維導圖如圖2所示。

三、 分析閱讀——思考探究,精讀積累

“分析閱讀”階段要求讀者理清作品的主旨和作者的論述架構,深入作品內部,理解作品的主題、語言特點、文體特征、寫作手法、觀點態(tài)度、人稱作用等,旨在培養(yǎng)學生成為有方法、有深度的讀者。據(jù)此,教師可側重設計兩方面的作業(yè):一方面,讓學生帶著問題閱讀,在問題中思考探究,深度分析;另一方面,讓學生精讀文段,積累語言表達方法,品析作品細節(jié)。

(一) 利用問題鏈促進思考探究

為了督促學生進行深度閱讀與分析,教師可以設計和閱讀主題情境相關的問題鏈,方便學生帶著問題閱讀,在閱讀的同時,給他們思考的抓手。設置問題鏈時,需注意提出的問題的系統(tǒng)性、層次性,并與閱讀內容緊密結合,促進學生積極思考,增強學生的閱讀理解能力。

本書的問題鏈設計針對前三章。在學生初入文本時使其“遭遇問題”,有助于其積極思考、探究,在問題的幫助下更好地理解文本,并帶著這些閱讀經(jīng)驗繼續(xù)閱讀后文。作業(yè)設計如下:

閱讀小說的1—3章,回答下列問題:

(1) The Strike is mentioned in Chapter one. What can be inferred from the Strike?

(2) What challenges the immigrants may encounter in the twentieth century?

(3) What was mamas pet phrase? What can be learned from mamas pet phrase?

(4) What are the difficulties faced by mama and what are her solutions?

(5) Find out mamas actions when she disguised herself to be a cleaner. What personalities of mama is reflected in her actions?

(二) 利用分類摘錄促進精讀積累

為促進學生精讀,教師可以設計分類摘錄作業(yè),讓學生摘錄和整理小說中描寫核心人物的語句,在摘錄的同時根據(jù)不同標準分類。通過分類梳理同類型的語句,學生能夠吸收書中優(yōu)秀的語言表達,達成語言積累。

本書的分類摘錄作業(yè),針對核心人物媽媽的語言、行動、情感所設。作業(yè)設計如下:

閱讀整本小說,將小說中表現(xiàn)媽媽不同情感的行為語句摘錄下來。請根據(jù)媽媽的不同情感,分類摘錄,可用表格形式呈現(xiàn)。

學生的摘錄與筆記如下頁表1所示。表1中,學生摘錄了表現(xiàn)媽媽擔憂的行為語句。其中加粗部分和畫線部分均為學生用不同顏色的筆作出的標記。

四、 主題閱讀——批判創(chuàng)新,拓展延伸

“主題閱讀”階段要求閱讀者能夠確定一個研究主題,劃定研究范圍,并針對該主題自主開列書目,進行與主題相關的閱讀;閱讀后,比較、評判各類閱讀材料,并對研究主題進行討論、延伸和拓展。這樣的要求,對于高中生的英語整本書閱讀來說,較難實現(xiàn)。但是,我們可以取其主旨,側重培養(yǎng)學生在閱讀中的批判性思維和創(chuàng)新遷移能力。據(jù)此,教師可側重設計兩方面的作業(yè):一方面,側重讓學生逆向思考,提升批判性思維能力;另一方面,側重閱讀經(jīng)驗的拓展和遷移。

(一) 利用逆向問題促進批判性思考

學生讀完整本書,采集并梳理文本信息后,教師可以設計逆向問題作業(yè),即換一種視角設問,幫助其審視書中的觀點,用批判性的眼光看待文本。

針對本書,教師設計了如下作業(yè):

閱讀整本小說,小說作者所倡導的行為,你是否有不認同的地方?如果有,請概括主要情節(jié),并給出你不認同的理由。

(二) 利用分層拓展促進遷移創(chuàng)新

整本書閱讀完畢后,并不意味著閱讀任務的完成。針對學有余力的學生,教師還可以引導其閱讀相同主題的其他書籍,剖析語篇結構,比較主要觀點。對難以拓展閱讀的學生,則可設計寫讀后感、寫主題作文或制作英語海報等綜合類實踐作業(yè)。如此,也實現(xiàn)作業(yè)的分層設計。

本書閱讀的最后一項作業(yè),分三個層次,學生可任選一項完成。具體如下:

(1) 制作與母愛相關的手抄報、海報、思維導圖等,要求布局合理,繪制精美;(2) 寫一篇和媽媽相關的小故事;(3) 閱讀描述家庭、母愛等同類小說,分析作者情感異同。(以上三項,任選一項完成)

整本書閱讀是課內文本閱讀的延伸,是閱讀的進階過程,也是提升學生閱讀素養(yǎng)的重要手段,恰當?shù)淖鳂I(yè)則是推動和檢驗學生整本書閱讀效果的手段。基于EIASR閱讀理念設計英語整本書閱讀作業(yè),還有許多可開拓之處等待探索。

參考文獻:

[1] 莫提默·J.艾德勒,查爾斯·范多倫.如何閱讀一本書[M].郝明義,朱衣,譯.北京:商務印書館,2004:40.