小學民族器樂曲課堂教學的實施途徑與策略

隆自新

摘 要:雖然小學音樂課標在不斷更新,但是弘揚民族音樂的根本理念從未改變,同時具體說明了應該將我國五十六個民族優秀的傳統音樂當作教學的重要內容,只有這樣才能確保小學音樂課堂教學的效率和質量。本文主要闡述民族器樂曲走進小學課堂教學的實施途徑與策略,旨在給同行提供一定的參考和幫助。

關鍵詞:民族器樂曲 小學 實施途徑 策略

新課標提出:“應將我國各民族優秀的傳統音樂作為音樂課重要的教學內容,通過學習民族音樂,使學生了解和熱愛祖國的音樂文化,增強民族意識和愛國主義情操。”的確,每個民族的優秀傳統文化都是需要一代代人了解和傳承的。我國音樂文化歷史悠久,民族器樂曲作為傳統音樂的重要組成部分,種類繁多且表現形式豐富多樣,體現了各自獨特的人文價值以及審美觀點。不管是傳統漢族古典樂器,還是少數民族的樂器,都展示著中華民族音樂文化的魅力。各類民族器樂曲更是被編排進了中小學的音樂教材當中。同時,在目前各類研討活動中,民族器樂教學研討也被推到了前所未有的高度。

前不久,筆者參加了浙江省器樂進課堂研討活動,在觀摩其中一場音樂會中發現,12個展演節目中有9個為民族器樂節目。但欣喜之余,筆者發現很多學生在演奏器樂時表情麻木,缺乏音樂表現力,沒有進入享受音樂的狀態。筆者認為,導致這種情況出現的最根本原因在于學生對于民族音樂缺少發自內心的認同感,為演奏而演奏,樂曲沒有真正走入心靈深處。而這也從一個側面反映了當前我們忽視民族音樂、疏離民族音樂的現狀。

造成這種現狀的原因很多,受小學階段學生的身心發展特點的影響,受小學生知識積累局限的影響,以及受教師在教學中形式單一的影響。教師單一的教學方式,導致學生對于民族音樂和樂器缺少興趣,不愿意參與到教學活動中去。還有就是在當前民族音樂教學課堂上,教師在講解時沒有對學生進行傳統文化的感染和熏陶,沒有給學生制造一個良好的學習氛圍,導致學生對于民族音樂缺少相應的了解。這也是當前我國小學民樂教學方面普遍存在的問題。

作為音樂教育者,我們必須采取有效的教學方式去解決這一問題。筆者將結合自己的教學實踐,對民族器樂曲課堂教學的實施途徑與策略做些闡述。

一、民族器樂曲教學與演奏技巧的有機結合

民族器樂曲的風格迥異,尤其強調“韻味”。而樂曲的這種“韻味”,很大程度上與其演奏的技法息息相關。中國民族器樂按照演奏方法可以分為拉弦樂器、吹奏樂器、彈撥樂器和打擊樂器。每種演奏技法都有獨特的風格,學生可以通過感知這種演奏的獨特性,來感受中國民族樂曲的不同魅力,“嘗”到不同樂器表現的“韻味”。

比如教學二胡曲《賽馬》,在表現馬的奔跑嘶鳴時,教師拿著二胡現場展示。拉弓時外弦快速滑到最高音,在達到最高音后,再以大幅度的打、顫、滑音技巧模仿馬嘶之聲。學生學會了以后師生合作,學生拉弓,教師滑弦。學生仿佛看到賽馬手第一個跑到終點,高傲地騎在馬上猛然勒緊馬繩,奔馬奮蹄而起長嘶一聲,象征性地向全場宣示勝利的場景。學生能用最真實的體驗,來感受二胡演奏技巧對表現樂曲的作用。

又如三年級上冊中的笛子獨奏曲《牧民新歌》,運用了大量的笛子演奏技巧。

這一段用吐音、花舌(舌頭通過氣息作用連續顫動)、飛指(右手的三個孔全部放開,左手奏出飛指音效)來表現駿馬嘶鳴,通過對比觀察二胡和笛子的演奏技巧發現,雖然同樣是馬鳴聲,可它們的音響效果、聯想到的場面、樂曲所表現的意境卻有所不同。

比如教學古箏獨奏曲《戰臺風》,教師可以先請會彈奏的學生上前表演古箏其他曲目,而后展示古箏,了解古箏的構造。接著就請學生自己來摸索,試著研究怎樣演奏才能讓聲音好聽,還有哪些演奏方法。在這么多的鋪墊下再請學生欣賞《戰臺風》,學生就會帶著好奇而欣賞,很多學生會從字面理解這首樂曲,誤以為是“戰臺上的風”,想象成狼煙四起,將軍披著金黃的鎧甲,站在校場上點兵,準備戰斗的場景。而我們通過研究古箏演奏技巧發現:本曲運用“掃搖四點”“扣搖”“裝飾密搖”“掃弦雙食點”“柱外刮奏”等演奏技巧表現臺風來臨前的緊張、忙碌的氣氛。臺風來臨時,碼頭工人與臺風抗爭的場景和臺風過后的繁忙景象,是為了表現人們“戰”勝臺風的過程,體現了人們不怕困難、頑強不屈的精神。

我校是一所民樂特色學校,不僅有各種民族樂器,而且師生能對樂器進行基本的示范與演練。教師在教學中,如果只是讓學生聆聽并用空洞的語言進行情境性描述,那么學生根本無法真正領略民樂的魅力。而只有“知其然”,并“知其所以然”,學生才會對民族樂器的豐富表現力有真真切切的感受,掌握簡單的演奏技巧有助于激發學生學習民族樂器的興趣,同時對樂曲豐富的表現內容有了更為深刻的理解,從而對民族音樂產生熱愛之情。

二、民族器樂曲教學與體驗律動的有機結合

每一首民族器樂曲都具有豐富的表現力,學生在了解其演奏樂器以及感知樂器演奏技法的基礎上,還必須對樂曲整體的結構、織體有進一步的探究,這樣才能多維立體地感知這部作品。但對于小學生而言,音樂的結構、織體等不能只停留在講解上,更需要在教師的引領下,學生去感知、去體驗,這樣對樂曲的理解才能走向縱深。比如,馬頭琴五重奏《嘎達梅林》,在講到主題的變奏形式以及表現力的時候,我們便加入了多種律動體驗。

(1)主題第一次呈現

設問:音樂主題在音區、音色、速度、伴奏上有什么特點?

畫面一:聆聽主題旋律,跟著音樂畫一畫旋律線。

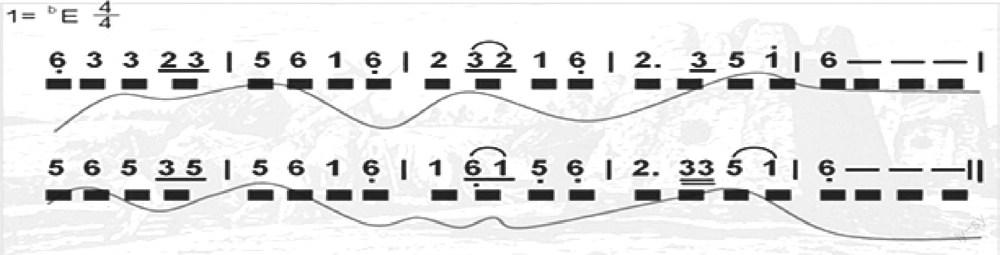

畫面二:播放樂曲中主題的第一次呈現部分,出示簡譜,旋律線隨著音樂呈現。讓學生隨著音樂畫旋律線。

畫面三:聆聽主題旋律,根據圖譜提示,你還能聽出哪些伴奏音型?讓學生用肢體表現出伴奏音型。

(2)主題第二次呈現

畫面一:聆聽音樂片段二,對比主題旋律,哪些音樂要素發生了變化?

畫面二:播放樂曲中主題的第二次呈現部分,出示簡譜,隨著音樂出現對應圖譜。讓學生用肢體表現出伴奏音型。

(3)主題第三次呈現

畫面一:聆聽音樂片段三,辨析三個音樂片段的伴奏音型及音樂要素變化發展。

畫面二:播放樂曲中主題的第三次呈現部分,出示簡譜,隨著音樂出現對應圖譜。讓學生用肢體表現出伴奏音型。

又比如,我們組織了若干與中國民樂中“鼓”相關的作品。我們首先對打擊樂器“鼓”進行了一系列的聽唱奏活動,讓學生體驗在敲擊鼓面時、敲擊鼓邊時、敲擊鼓棒時聲音有什么不同,然后再用拍手、拍凳子、跺腳等聲音模仿。在欣賞《龍騰虎躍》一曲時,學生就能在教師的指導下分組合作,模擬出不同鼓聲所對應的節奏,再加入漸強、漸弱的變化,由慢逐步加快到完整的模仿,學生也就深深記住了《龍騰虎躍》鼓樂的特點。所以,對于很多民族器樂曲,尤其是跟學生有一定距離感的,需要教師根據樂曲的音樂要素和民族音樂的特點設計體驗律動。學生通過畫旋律線、用肢體表現伴奏織體、用肢體模仿節奏、歌唱樂曲旋律等各種方法充分深刻地體驗民族音樂,方能深刻地理解音樂、表現音樂。

三、民族器樂曲教學與拓展創新的有機結合

傳統民族音樂需要傳承,也需要創新。對課堂教學來說,也是如此。在保持傳統器樂曲感知領略基礎上,我們的課堂教學還可以做一些拓展與創新,以此激發學生學習民族樂曲的興趣,增進學生對民族音樂的理解。

1.與流行音樂結合

學生喜歡流行音樂是普遍現象。根據這一特點,我們可以用流行時尚的音樂去挖掘民族器樂的元素。比如,周杰倫的很多歌曲就有這樣的民族特色。《菊花臺》中有古箏的演奏以及結尾部分有葫蘆絲音樂等;《雙截棍》中結合了二胡和小鑼的演奏。又比如學生熟悉的游戲《仙劍奇俠傳》《軒轅劍》等,其曲調和配器都極富民族特色。學生很喜歡電視劇《三生三世十里桃花》,于是筆者就布置六年級的學生找到它的主題音樂《涼涼》曲譜,并讓學笛子的同學吹會。一周后,有些同學說低音的“3”不會吹,有些同學吹得不好聽。其中有一名同學吹得和原曲很像,引得全班同學熱烈鼓掌。問其原因,他說演奏技巧有講究,要仔細模仿聆聽音樂,要用D調的笛子筒音做“2”才能吹出這種效果。

可見,只要我們積極引導,學生也能用民樂把流行音樂演繹得很好。同時,這樣的方式會更加激起學生的學習興趣。

2.向“新民樂”拓展

“新民樂”是指運用現代的樂器、藝術手段來重新演繹原有的民樂經典作品,豐富民樂的藝術表現力。與傳統民樂相比較,“新民樂”更具有流行元素,表演也具有靈活性,學生更能感受到其具有時代氣息的藝術魅力。比如“新民樂”的代表之一“女子十二樂坊”,以其嫻熟的技藝、超強的表現力和解放傳統的演奏姿勢(平時的民樂演奏基本是坐著的)被學生所崇拜。教師要引導學生向他們的偶像學習,努力練習演奏技巧,深入鉆研傳統民族樂曲,提升自我的內在修養,不斷提高音樂的表現力。

通過對民族器樂曲走進小學課堂教學方法的進一步分析和闡述,我們了解到,想要讓我國民族音樂文化獲得良好的發揚和繼承,讓民族樂器演奏技術傳承下去,在小學音樂課堂教學中,教師必須要重視民族樂器方面的教學。在進行民族樂器教學的過程中,教師應該不斷提高民族樂器演奏技巧的水平,同時選擇適合小學生演奏的樂器和樂曲,及時對學生進行正確的引導,最大限度地培養學生自主學習以及感受音樂的能力,讓學生能夠在學會民族樂器演奏方式的基礎上,對于民族音樂有一個更加深刻的認識和體會。因此,希望通過本文的闡述,給民族器樂曲走進小學課堂教學方面提供一定的參考和幫助,進而從根本上提升小學音樂課堂的教學質量。

參考文獻

[1]唐璇.小學器樂教學現狀的調查與研究[D].長沙:湖南師范大學,2015.

[2]趙婧伊.民族器樂教學在小學民樂社團中的實踐研究[D].北京:中央民族大學,2013.

[3]劉敏敏.新課程背景下中小學民族音樂教育現狀分析與思考[D].沈陽:沈陽師范大學,2013.

[4]張黎紅.多元文化背景下的中小學民族音樂教學研究——問題與對策[D].長春:東北師范大學,2012.