百工百衣:“禮下庶人”的北宋市井實踐

黃智高

《禮記·曲禮上》載:“禮不下庶人,刑不上大夫。”學界對此頗存異議,大多認為“禮不下庶人”即庶人不被禮儀秩序相要求的認識是錯誤的,是對禮儀施用階層差異化的誤讀。①誠然,平民行為若無禮儀要求,儒家則無法實現禮化國家的政治理想。《禮記·中庸》載:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本。”這鮮明表達了儒家“禮下庶人”的理想,但罕有實踐突破。直至北宋,終迎來實質意義上的“禮儀革命”②,“禮下庶人”得以系統實踐。其中極具代表性的便是“百工百衣”風尚的實現,但其建構理路與價值內涵卻少有成果涉及。由此,本文嘗試考察、梳理有關資料,力圖做出有價值探索,以淺薄之見俟教于方家。

一、“百工百衣”的風尚形態

北宋不同以往,百業受到均等重視,百工民眾已不分賤、良,“士、農、工、商,各有一業……同是一等齊民”③。其服飾形態也各有標識,彼此有別。如《東京夢華錄》記載:“其賣藥賣卦,皆具冠帶。至於乞丐者,亦有規格。……其士農工商,諸行百戶,衣裝各有本色,不敢越外。謂如香鋪裹香人,即頂帽披背;質庫掌事,即著皂衫、角帶,不頂帽之類。街市行人,便認得是何色目。”④這便是后人所稱中華職業服飾的新生態:百工百衣。此情景在宋代傳世畫作《清明上河圖》《閘口盤車圖》及山西高平開化寺壁畫等圖像記載中也有所表達。究其實質,這種“各有本色”的衣裝形態有多維理路可予探索。

1、異質同構中的短衣簡形

北宋百工服飾沿襲并發展于胡漢異質融合中的唐制,如農民、工人常見的圓領短衣,雖采用胡服之圓領結構,但以漢族常用的右衽方式做了衣片結構處理,并保持了必要的寬松度,同時在配飾上以頭巾、帛帶等做了胡帽、蹀躞帶的替代回應,實現了裝束要件異質元素的平衡同構。此外,不少服飾形態已無法明辨胡與漢成分的確切存留,或者說其已非胡漢形制的直接拼合,以觀念融合稱之則更妥貼。如裲襠衫形制修身合體,極類胡服,與中原文化價值追求有一定距離,很可能是汲取胡服實用觀念而原發于中原本土的服飾,至唐宋其結構漸次創新,以前開的較寬松結構,前或側寬結帶聯結方式,盡力呈現了漢文化價值的還原。再如士人褙子,其兩側腋下的開衩也非中原服飾的古有結構,基于其類同于胡服圓領缺胯袍開衩結構的便捷實用功效,筆者推測其可能對此有所借鑒而在結構創新上做了觀念融合升華,以至腰部以上極致開裂的灑脫方式呼應于開放的對領或交領式門襟結構,較好中和了漢人審美習慣。另外漢人的服飾配件也常在胡漢的異質互融中發揮積極的文化中和與功效升級價值。如北宋馬夫、廚人等所用襻膊,及承自前代而發揚光大的多類職業所用縛褲、縛袖、低幫鞋,多職業常用的勒帛、腰裙等,以差異化應用促進了職業服飾形象的多樣化塑造。

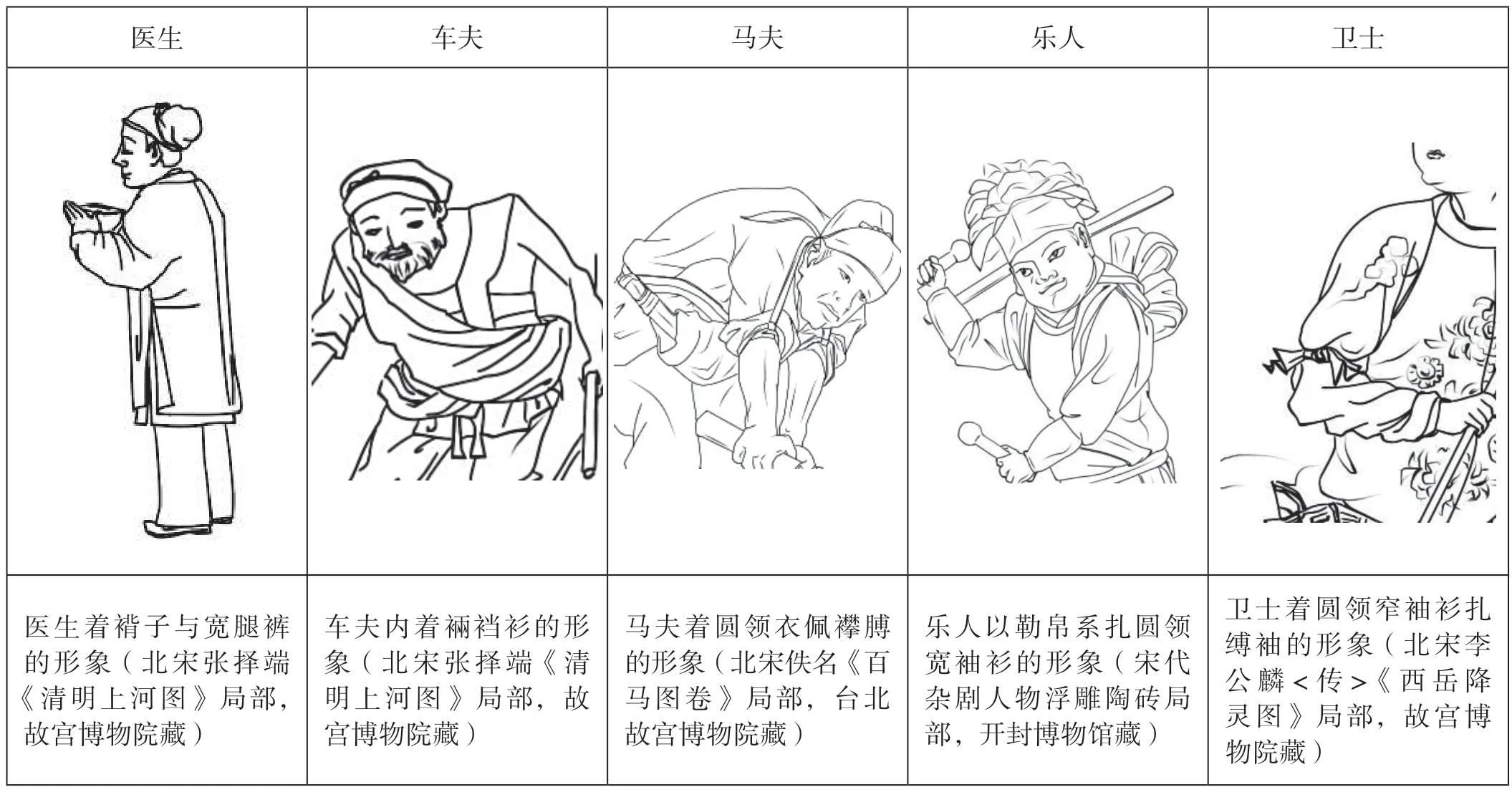

綜上,依據史料記載和傳世圖像所見(表1、表2),百工服飾的基本形態可概括為衣褲搭配,具體為短衣與褲子(短褲、長褲等)相配,其短衣之長度大多到膝蓋以下或及小腿中部,哪怕是至踝長衣也多會將衣擺提扎于腰間,結構簡易,形態樸素,便于穿用從業。所以,其服飾外在形態相較于上層社會而言為短衣簡形的特征。而且,其無論是否直接融合于胡服元素,或間接啟發而得,均為異質同構的形制結果。

表1:北宋百工服飾元素的異質同構

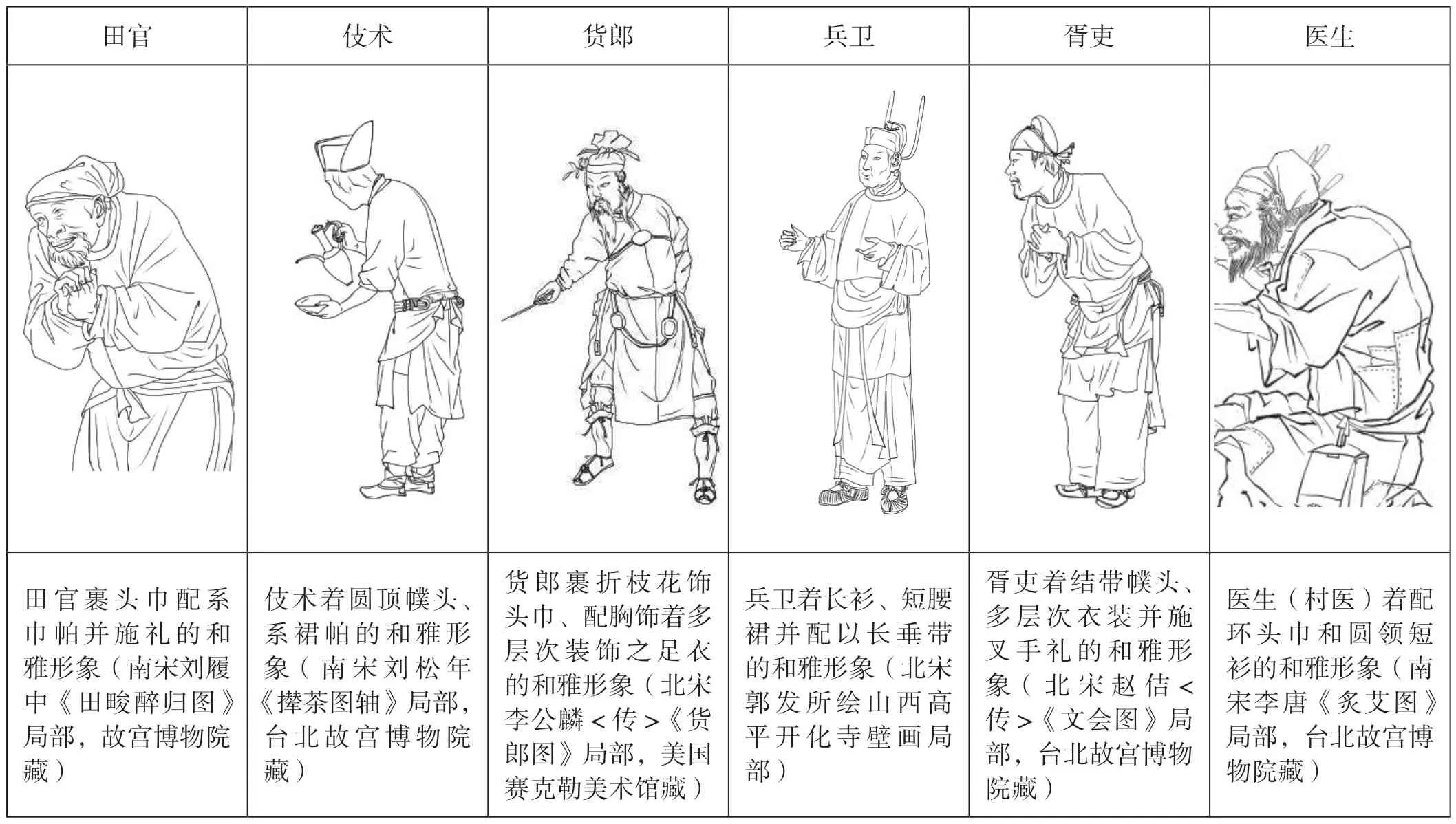

表2:百工服飾的和雅形象

基于前文分析,由表1圖例可見,異質同構下的百工服飾新形態暗示了中古以往的服裝形制已不適應新生活方式,預示北宋已進入服裝變革的時代。

2、崇禮尚道下的文化表征

文化表征上,百工服飾首先表達的便是其職業面向。前如《東京夢華錄》所述:“謂如香舖裹香人,即頂帽披背;質庫掌事,即著皂衫、角帶,不頂帽之類。”其中的“頂帽披背”“皂衫、角帶”均有特定的職業象征性,暗含了不同職業歸屬與內涵文化釋讀。“頂帽披背”之帽或背(同“褙”)的式樣獨立來看在其他市井職業中也常有類似,但經組合搭配則會因形態特指而與眾不同,其形貌可參考表1“醫生”圖(香藥鋪與醫鋪屬相類行業)。“皂衫、角帶”也是平民遍用的服飾品,但結合“不頂帽”之形象就會獨顯其特,具有了具體職業指向。參考前述服飾形態“異質同構”中的中原文化價值統籌,可以理解各種職業文化表征均在儒禮主導下形成。

再者,職業裝形態也聚焦于國朝文化崇尚,具有其時代文化的一般性。如交領右衽多見,其因是儒家崇尚右衽交領的方位結構。另有合領(即對領),也十分普遍,其內含了和合之美的中華美學追求與獨特的守正倫理觀念。因此右衽交領與合領相搭配、并用的式樣形態相比唐代更多樣、普及。同時,百工普遍穿用的低幫鞋也是一個文化承載深厚的經典服飾品,其低幫的特征與廣袤平闊的中原地理風貌相適應,表達了自然崇拜之義。其中的翹頭鞋鞋頭指天、鞋底指地、內足指人,符合天、地、人三才合一的中華器用觀。其常用的單梁設計,也表達了公正處事、正直做人的倫理思想。其常用麻、草等天然質料,兼其敞口特征,是通達天地自然之氣的傳統世界觀反映。《黃帝內經·素問》之“生氣通天論篇”云:“夫自古通天者,生之本,本于陰陽。天地之間,六合之內,……皆通乎天氣。”其含義即世間萬物都應通于自然之氣,這是生命維系的根本。其又有云:“腎出于涌泉,涌泉者,足心也……。”所以基于涌泉穴的養生價值,低幫鞋的淺口形制、天然材質及其鞋幫側開口的設計均積極響應了這種“生氣通天”的觀念。由此推斷,宋人相較前代更普遍穿用低幫鞋的史實應出于社會主流價值觀之導向。

可見,百工服飾所呈現的文化表征,深層表達了占據絕對勢力的宋儒崇尚影響的結果。宋代道學家“有一種強烈的文化自覺”⑤,他們積極傳承以“禮”為核心的儒家傳統文化,援釋引道下將自然規律之“天道”作為“禮”的最高遵循范疇,表現為崇禮尚道的典型意識形態特征,落實于民間,便是百工服飾局部細節各有不同及風格元素的有機統一。

3、多態共韻間的和雅追求

著眼于張擇端版《清明上河圖》的整體,可見百工著裝處于皂白兩色統領的素雅色彩之中,以衣紋特征判斷其服裝材質多是普通麻料,衣著結構也大都簡潔,且幾乎人人都有巾裹覆首,溫和內斂,文雅含蓄,儀表循古。再結合長短有度、層疊有序的內搭白衣或異色腰裙,以及腰、腿、足扎裹的巾帕、勒帛、膝褲等紡織品服飾,典雅平和、不事張揚的人文氣息便充斥畫面,從表2的圖例也可見南宋的類似氣質,即如劉復生所論:“三百余年間,尚文尚質……。”⑥不僅市井百工如是,兵卒也不例外,其勒帛、頭巾、帔巾、布衫等文質彬彬的服飾品常配入各類穿著,與前朝大有不同⑦。諸如此般,“百工百衣”風尚呈現了該朝特有的和雅氣質之美。

表2例證所示即百工服飾和雅形態的典型呈現。其中雖有三例南宋圖像,但參考南宋吳自牧所撰《夢粱錄》表達的百工穿著⑧與北宋相類的情況,也可斷其對北宋的有效佐證。綜合審視,其形態講究的巾帽、配飾合以層疊有序的衣衫,是對百工服飾的和雅審美表達,更是衣褶縱橫對肉體形態掩蓄的禮儀教化彰顯。

總之,無論是怎樣的多維度呈現,百工衣裝風尚終歸處于宋代主流意識形態的統一禮化之下,以短衣簡形、質樸素雅之主體式樣特征與統治階級常有的寬袖衣裳、長袍長衫及其多樣華麗的格調形態形成鮮明對比與秩序差異。

二、“禮下庶人”的實踐邏輯

如前所述,“百工百衣”的實質是一個職業著裝秩序,即“禮”在庶民階層的典型物化反映,其形成應有當朝“禮下庶人”的實踐邏輯影響和演化發展過程。

1、天道普惠的價值追求

《禮記·禮運》載孔子云:“大道之行也,天下為公。……故人不獨親其親,不獨子其子……天下為家,各親其親,各子其子。”⑨他主張要將仁愛從血親普惠至天下,終而以天下為公。孟子則進一步強調“親親、仁民、愛物”。“‘親親’是先親己親,‘仁民’是愛施及眾民,‘愛物’則進一步擴展到世間萬物。”⑩這是一種有次序、有分別的仁愛實施。宋儒發展了這一“仁愛”思想,并闡釋為天道統一下實施的“一體之仁”?,如張載所持“民胞物與”論、程顥所持“渾然一體”論及程頤所持“理一而分殊”論等。其意即指所有事物渾然一體承受天道之仁愛,但“不同的事物所受并不相同。……不同的事物所分有的是不同類型的愛”?。統治者將其發展為與民共享天下的觀念,所及實踐范疇包括在一定的民間服飾秩序中將仁愛普惠天下。聯系百工服飾形態的呈現,基于“理一而分殊”之理,其即是在一定差別邏輯中被給予仁愛實施的結果。

基于此思想背景,宋儒紛紛提出民間著裝禮儀的創造性建構。如司馬光撰寫的《溫公書儀》,“以《儀禮》為基礎,結合當時的社會生活環境,對冠儀、婚儀、喪儀進行了規范。”?其包含以具體設計的冠禮形態助推庶民服飾禮儀實踐。張載更是“素以禮教為重,注重風俗教化”,積極實踐民眾禮化,使“其任官之處大多得以移風易俗”。?程頤也主張施以庶民禮教,提出常服與禮服結合的庶民服飾禮儀構想?。據前述史實分析可斷,宋儒的這些文本創造與禮教實踐對“禮下庶人”服飾形態的實際發生必然產生了積極效應。

2、市井秩序的新建急需

北宋中后期,生產力發達,百業繁榮,“以其人煙浩穰,添十數萬眾不加多,減之不覺少。所謂花陣酒池,香山藥海。別有幽坊小巷,燕館歌樓,舉之萬數……。”?各業態已無法適應“坊市制”之舊有管理模式,城市形態向“街市制”的空間結構急速轉型,各類人群的混亂聚集與經營中的矛盾沖突缺少了直觀梳理和識別管制,急需有效的新型執法手段與市井識別系統。基于此,政府著手行會社團的組織建設,要求各職業均須接受“投行”管理?。《東京夢華錄》載:“凡雇覓人力,干當人、酒食作匠之類,各有行老供雇。”?可想而知,在此職業管理要求下,具有突出行業區分標識功能的“百工百衣”生態構建便有了實施之必要,以于自由、開放的城市格局中以新的規范消化城市空間舊秩序的解構。

3、士禮崇尚的全民基礎

隨著“白衣秀才拔地而起”?,北宋門閥大族解體,平民出身的士人活躍于社會上下,社會主流觀念呈現平民化走向,士庶界限模糊,即如前述“士、農、工、商,……同是一等齊民”。從而,不曾尊禮的庶民宗族成為主體,勢力與日俱增,無禮僭越時有發生。所以士人禮教的推廣勢在必行。借前述司馬光、張載、程頤等宋儒于庶民之中躬行禮教的實踐可以判斷士人在化解此等局面中所做的努力。因而,促成了士禮至庶民常禮的轉化。

具體的禮化實踐成效還可見于表2圖例,也可從現實主義宋畫《清明上河圖》中汴河邊上表情謙和、著皂巾長衫并垂目微躬施禮的商人及途中相遇彼此施禮的市井平民等形象中獲得實證。這種社會已有的崇禮風尚,為“百工百衣”生態的百業自覺建構打下了現實基礎。

三、“百工百衣”的禮化建構

基于前述“禮下庶人”的條件與基礎,百業著裝便有了一個內因與外因共同作用下的、漸次規范發展的“百工百衣”升級進程。

1、法令行規指引

“宋代禮制……形成了一個更為原則性的等級模式,即將社會成員區分為皇帝和宗室、品官、庶人三大等級。”?依于此等級原則性,三大等級的服飾用度需有鮮明等差,明確的法令規制也當在必需。

《宋史·輿服五》載:“端拱二年(989年),詔縣鎮場務諸色公人并庶人、商賈、伎術、不系官伶人,只許服皂、白衣,鐵、角帶,不得服紫。”?又載:“仁宗天圣三年(1025年),詔:‘在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍、黃、紫地撮暈花樣……。’……景祐元年(1034年),詔禁錦背、繡背、遍地密花透背彩緞。”?諸如此類法令在各時期多發。可見,雖然朝廷法令并未明確規定庶人職業服飾式樣,但卻規劃了服飾應用范疇。如皂白二色是宋代庶人各職業大多時期可用的主體色彩,所用帶扣材質也僅限于鐵與角質等。這是官方意識形態的指引,各職業服飾只能在這個大框架中進行規劃設計。由前文所述宋儒所闡釋的“理一而分殊”的“天道”規則可理解,官方的這些法令規定因有自然之法的支撐而需群眾無條件遵守,并漸成各行業慣化的職業行為法則及行業文化,其“行”“市”“團”“作”“會”“社”等行會組織?則在官方法令要求和基層政府指導下借此出臺了具體詳實的、符合職業特征和行業慣例的著裝規章制度,從而實現各職業從首服至足服配件等各層面著裝規格的差異細化,最終呈現了如《東京夢華錄》所述的“至於乞丐者,亦有規格”的細化成果。

顯然,百工著裝秩序的最終規范化實現是在政府法令、行規的雙重限度與指引下完成的。

2、官方禮儀教化

與相關法令的出臺相結合,宋廷還大力推行民間禮儀教化,與前述宋儒的民眾教化形成合力。

作為第一部為庶人制禮的官修禮典,政和三年(1113年)編制的《政和五禮新儀》明確庶人禮文,“許士庶就問新儀”,并“刊本給天下,使悉知禮意,其不奉行者,論罪”。?另有《宋史》的“禮志”“輿服志”等章節也對庶人車服禮制的實際實施情況做了記述。?表明了宋廷對庶人禮進一步規范化的重視與實際成效。這些文獻記載對理解百工服飾面貌到北宋才至“百工百衣”的成熟形態無疑是直接有效的參考。

與此同時,宋廷還重視實施大型封禪、祝圣、遨游等官民同聚的儀禮教化活動。《東京夢華錄》記載:“駕詣太廟青城,并先到立齋宮前,叉竿舍索旗坐約百馀人,或有交腳幞頭,胯劍足靴,如四直使者,千百數,不可名狀。……千乘萬騎,出宣德門,由景靈宮太廟。”?這是北宋晚期冬至前一天由禮部尚書主持奏請皇帝祭祀的儀仗,以龐大的規模、鮮明的程式、嚴苛的秩序向百姓呈展了當朝的禮儀規制,在極具震撼的場景構建中典型演繹、詮釋了“人隨天道”的價值觀念。

從而,宋廷與宋儒的禮教價值聯合貫徹,從文本到實踐,分層次、有步驟地進行了實施,“朝廷所認可的文明秩序、道德規范也開始漸趨引導著普通民眾遵循的風俗習慣”?。可見,“百工百衣”較大程度上即為各行各業衣裝共識與行為自覺的結果。

此番社會治理的成果所反映的問題實質正如學者所論:“宋代推行民間禮教的特點,在于它著意于激發民眾循禮的道德自覺性。”?

3、造物設計啟示

中華造物有系統的思想指導,百工服飾設計自然也不例外。北宋統治者重視對傳統舊制的復興發展,有“仿虞周漢唐之舊”?的主張,《周禮》規制被較深入地貫徹與發展,其中有關“人倫物序”的造物設計觀念被廣泛闡釋和應用。其強調依據使用人的尊卑等級之不同來區別其所用器物設計的技術、用料、尺寸等規格,即“工依于法”?,依此維護符合傳統價值觀的社會倫序。進一步講,造物要按照“人倫”先納入一定的“物序”,即因使用人所在的序來進行造物設計和制作,所謂“君子無物不在禮”?。其實質是對天下物的尊重和對天道的服從。所以百工服飾多以皂白樸素色彩、葛麻質樸材質和簡約短衣形態,以及頗具講究的衣裝次序在“自然時序和自然規律”?的遵循中完成。只有這樣造物,才能致用以維護好天下秩序。

此等造物規則在百工工作中是必須遵循的常理,同樣在服飾等物品使用中也自然會得以持續警醒與啟發,終成“百工百衣”的行為自覺。

4、百工意識自覺

其實,百工行為遵循“天道”即“法天地”的道理自古就有。《呂氏春秋》明確提出“百工咸理”的規訓,要求百工要“咸‘天地之理’”。?所以百工服飾穿用合乎天道的要求也自然早成意識自覺,借前文所述北宋社會“民眾循禮的道德自覺”更可斷定此時衣冠守禮自覺的真實發生。

梁克家記載閩地北宋風俗云:“自縉紳而下,士人、富民、胥吏、商賈、皂隸衣服遞有等級,不敢略相陵躐。士人冠帶或弱籠衫,富民、胥吏皂衫,販下戶白布衫……。”?誠然,被法規約束的衣裝等差已成為社會現實,其反過來也將不斷固化各行職業著裝慣例或規矩的成熟。官方意識形態在百工服飾禮儀實踐中的實際落地為具體職業、身份的鑒別也提供了依據。如沈從文針對河北宣化遼墓壁畫中北宋樂人的身份做辨別時指出其不應是平民,而為官員,理由是:“腳下穿的唐式烏皮六縫靴也不是差吏所能穿,也非伶官所能備。”?

從大量史料佐證可進一步確定,百工著裝雖也多有僭越發生?,但不曾改變主流,可見其意識形態自覺與官方要求的統一。這種自覺多源于其自我認知的深化。其一,在不斷的教化下,其能理解著裝規范是對從業者的職業尊重與職業肯定;其二,其能認知職業著裝對專業能力的鮮明昭示與服務對象的體驗尊重;其三,其能感受職業服飾的職業實用性和先進性。

四、結語

北宋市井生成的“百工百衣”風尚是基于城市空間新秩序的建構要求,在法令行規指引、禮儀教化、造物啟示及百工自覺的聯合作用下實現的封建社會“禮下庶人”之典型實踐,呈現了平民職業服飾發展的高峰形態。

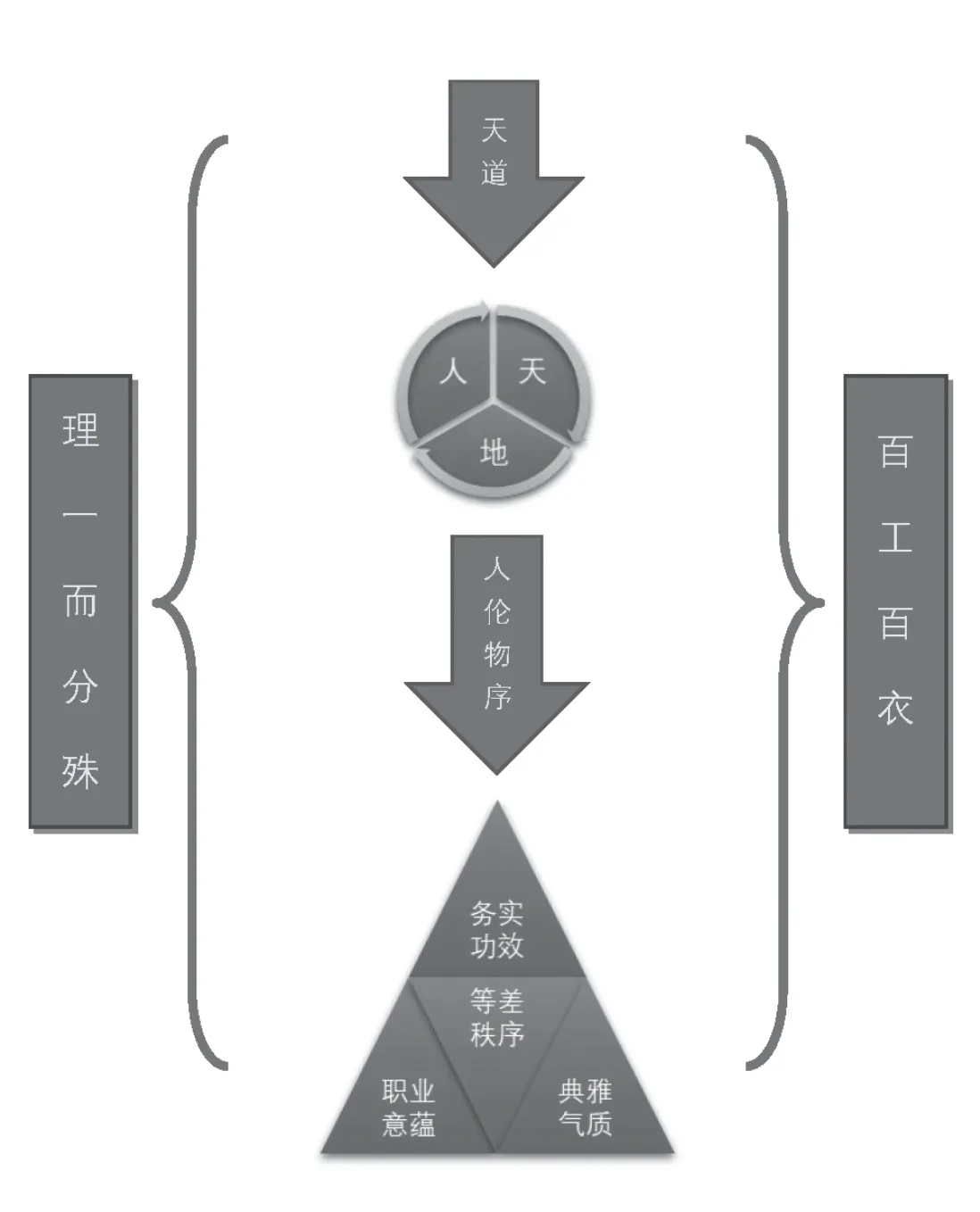

具體地,“百工百衣”著眼于各行職業服飾的專業化、標識化、規則化而系統建構(圖1)。其觀照于天道統一中的萬物有別、陰陽有差之文化正統,借助異質同構路徑將儒家文化價值元素深化于色、質、形等造物細節設計中,表達于“人倫物序”,在整體風格上強調多樣統一,至終追求的是“天、地、人”“理一而分殊”的禮序境界。這為當代職業服飾形態構建與造物禮化提供了范本借鑒。

圖1: “禮下庶人”之“百工百衣”服飾生態建構

注釋:

① 諶祥勇:《禮與刑在經學中的德性指歸—“禮不下庶人,刑不上大夫”之說辨正》,《福建論壇(人文社會科學版)》,2015年第9期,第72-73頁;楊朝明:《經典新讀與孔子思想再認識》,載《黃河文明與可持續發展》編輯部:《黃河文明與可持續發展》,第1卷第1期,開封:河南大學出版社,2008年,第65-66頁;丁四新:《“禮不下庶人,刑不上大夫”問題檢討與新論》,《江漢學術》,2020年第39卷第4期,第92-93頁。

② 溫海波:《識字習禮:明清雜字中的禮儀知識與禮下庶人》,《史學月刊》,2023年第1期,第56頁。

③ 陳傳席:《陳傳席文集》,鄭州:河南美術出版社,2001年,第1013頁。

④ [北宋]孟元老:《東京夢華錄:精裝插圖本》,北京:中國畫報出版社,2013年,第84頁。

⑤ 干春松:《多重維度中的儒家仁愛思想》,《中國社會科學》,2019年第5期,第150頁。

⑥ 劉復生:《宋代“衣服變古”及其時代特征—兼論“服妖”現象的社會意義》,《中國史研究》,1998年第2期,第85頁。

⑦ 李秉宸:《理學與宋代服飾文化關系的探究》,北京:北京服裝學院碩士學位論文,2018年,第40頁。

⑧ 上海師范大學古籍整理研究所編:《全宋筆記》第八編第五冊,鄭州:大象出版社,2017年,第269頁。

⑨ 干春松:《多重維度中的儒家仁愛思想》,《中國社會科學》,2019年第5期,第146頁。

⑩ 同注⑨,第149頁。

? 同注⑨,第149-152頁。

? 同注⑨,第149-152頁。

? 殷慧:《宋明禮教思想的展開及其特性》,《孔子研究》,2022年第4期,第143頁。

? 同注?,第143-144頁。

? 陶輝、潘瑩:《宋代冠禮服飾演變的再探析》,《服飾導刊》,2020年第9卷第5期,第2、6頁。

? 同注④,第84頁。

? 梁國楹:《略論宋代城市工商業行會的形成》,《德州學院學報(哲學社會科學版)》,2004年第20卷第5期,第39頁。

? 同注④,第56頁。

? 錢穆:《錢賓四先生全集》第二十三冊,臺北:聯經出版事業股份有限公司,1998年,第280頁。

? 楊志剛:《“禮下庶人”的歷史考察》,《社會科學戰線》,1994年第6期,第123頁。

? [元]脫脫等:《宋史》卷一百五十三《輿服五》,北京:中華書局,1997年,第3574頁。

? 同注?,第3575頁。

? 陳國燦:《論南宋江南地區市民階層的社會形態》,《史學月刊》,2008年第4期,第89-90頁。

? [元]脫脫等:《宋史》卷九十八《禮一》,第2423頁。

? 同注?,第121-122頁。

? 上海師范大學古籍整理研究所編:《全宋筆記》第五編第一冊,鄭州:大象出版社,2012年,第183頁。

? 王美華:《地方官社會教化實踐與唐宋時期的禮制下移》,《遼寧大學學報(哲學社會科學版)》,2010年第3期,第91頁。

? 同注?,第121-122頁。

? 朱河:《設計社會學視域下程朱理學對宋代造物的影響探析》,武漢:武漢理工大學碩士學位論文,2013年,第31頁。

? 李硯祖:《人倫物序:<禮記>的設計思想》,《南京藝術學院學報(美術與設計版)》,2009年第2期,第55頁。

? 同注?,第56頁。

? 同注?,第54頁。

? 潘天波、胡玉康:《“百工咸理”探微》,《文藝爭鳴》,2011年第12期,第63頁。

? 同注⑥,第85頁。

? 沈從文編著:《中國古代服飾研究》,北京:商務印書館,2011年,第527頁。

? 同注⑥,第86頁。