深入學習貫徹黨的二十大精神 ·旅游政治生態學與本土研究議題

張海洲,翁時秀,保繼剛,Jarkko Saarinen

[摘? ? 要]黨的二十大報告指出,“必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。”在我國全面推動生態文明建設的關鍵時期,生態與旅游的現實矛盾引發了廣泛社會關注,但基于社會與政治發展層面深度有效的學術解釋缺乏。緣起于結構化馬克思主義的政治生態學,將社會-生態過程與政治的尺度交互作為分析對象,為生態問題提供了更加平衡與綜合的理論研究進路。文章利用知識考古學的方法論深度考察了政治生態學以及相關的旅游文獻,從當代現實、理論緣起、理論發展、旅游參與以及本土議題展開論述,重點分析了國際旅游政治生態學研究思想的3個重要進展趨勢:保護地旅游與資源管理的政治經濟學研究、生態旅游話語意識的后結構主義批判研究、可持續發展與環境正義的實踐行動研究。進一步,文章借助政治生態學的理論視角反思了我國生態與旅游發展的歷史成就與現實問題,并結合二十大報告的政策理路探討了本土旅游政治生態學研究的相關議題:關注保護地旅游歷史過程的政治經濟學、關注保護地社區資源利用與可持續生計的微觀政治過程以及關注“兩山論”的辯證性與生態發展的現實差距等。文章希冀通過政治生態學的引入,引導中國旅游研究轉向生態-旅游人地關系的深入反思,在尊重現實與貼近實踐的前提下,推動生態文明建設的制度成就向國際傳播的高質量旅游學術成果轉化。

[關鍵詞]“兩山論”;生態旅游;政治生態學;生態文明;批判

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0016-17

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.007

我們不能把加強生態文明建設、加強生態環境保護、提倡綠色低碳生活方式等僅僅作為經濟問題,這里面有很大的政治。

——習近平1

引言

黨的十八大將生態文明建設提升到前所未有的戰略高度。生態文明體制改革方案實施以來,不斷健全和完善的生態文明制度體系推進了生態文明領域國家治理體系和治理能力現代化,引導了中國社會人與自然關系在生產方式、生活方式和發展觀念上的逐步轉變[1]。黨的二十大報告再次指出,“必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。”2在人與自然和諧共生的中國式現代化的本質要求下,以及對“兩山論”蘊含的辯證關系與現實價值的再思考下,面對生態環境質量同人民美好生活需要的錯配現實,關注、探索與反思我國生態旅游研究的理論空缺與實踐差距,具有不言而喻的現實價值。

回顧生態文明體制改革發展初期,享有與生態功能區天然耦合的“無煙工業”“綠色產業”美譽的旅游業[2-3]卻在頻繁的“違規違法”曝光中走下神壇。從西安秦嶺違建別墅,到昆明滇池與濟南濱湖的違建旅游地產,全國范圍內眾多自然保護地大規模的旅游違建設施引發了全社會基于地方可持續發展的旅游道路選擇的深刻反思與爭辯。針對極具價值的特殊自然保護地設立國家公園1,就是國家為了突破保護的結構性政治經濟困境所進行的制度創新與實踐成果[4]。然而,除了49個國家公園候選區(含正式設立的5個國家公園)被有幸遴選外,我國還擁有1.18萬處各類自然保護地2。在生態文明建設的背景下,我國自然保護地及其旅游業何以整體走向更加公正和可持續的未來,是亟須學界回答、探索和解釋的重要現實問題。但是,反觀我國生態與環境保護相關研究現狀[5],一方面,長期以來以經濟建設為中心的社會意識引導了我國旅游學者根植經濟理性,將效率與發展作為研究核心取向,在推動自然商品化[6-7]的道路上卻忽略了自然正義與代際公平的可持續問題;另一方面,自然科學和工程技術主導的生態研究也導致了學者在解決生態問題的思路上“過于自然科學化”。發展與保護的脫鉤直接限制了生態保護的技術與成果應用于人類社會層面,產生難以在過程中利用的現實困境。

政治生態學承認,環境變化和生態問題是政治過程的產物,強調將地方問題置于全球多尺度的政治和經濟背景中考查,并強調歷史演進過程[8]。政治生態學通過社會和生態過程與政治尺度交互的分析框架,提供了平衡和綜合地研究環境問題的生態和政治層面的重要理論路徑,推動研究者對自然和社會關系的深入理解[9-10]。同時,政治生態學與旅游業高度相關,提供了一種綜合方法以理解該部門的動態性和復雜性,特別是在權力關系和不平等方面[11]。但目前,旅游學者參與政治生態學的研究還較為局限[11-12]。本研究首先從政治生態學領域出發,對政治生態學發展進行了簡要梳理,重點討論了政治生態學與旅游研究的關系,并結合本土的社會自然特征與政策發展要求,嘗試提出本土旅游政治生態學研究議題。

本文的學術目標有兩點。首先,希冀通過生態文明建設相關的旅游政治生態學議題探討,為本土旅游學者參與國際主流的保護與發展研究的話語體系提供參考;其次,試圖填補長期以來本土旅游研究批判意識不足的空缺3,推動我國旅游研究參與國際前沿的旅游政治批判思潮轉向[13]。在本土實踐的目標上,希冀通過新的理論進路以揭示文化意識長期掩蓋的社會政治問題,以切實的理論與政策研究引導旅游學者有效參與到我國生態文明的建設過程中。同時,為結合中國具體實際孕育和催生本土生態保護與旅游研究的新理論和新范式,有效論證和闡釋“兩山論”,向西方真正講好中國故事、傳播中國話語提供可能的科學理論支撐[14]。

1 政治生態學概覽

政治生態學不僅是一把斧頭,揮向從政治視角看存在缺陷的、危險的、有問題的關于生態環境的去政治化闡釋,還是一顆種子,力求孕育出一種全新的社會生態,這種全新的社會生態將展現出較少的壓迫和剝削,較多可持續的替代性遠景[8]。——Paul Robbins

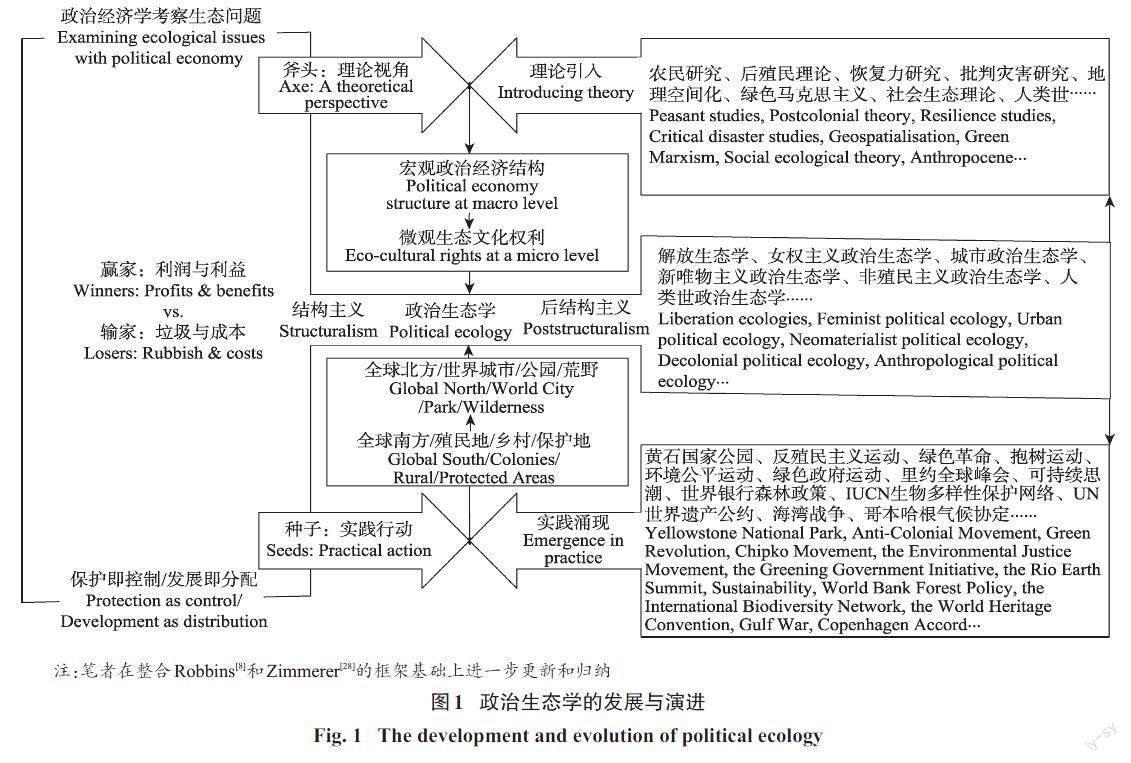

Robbins關于“斧子”與“種子”的隱喻較好地總結了政治生態學研究的特征與價值。從全球南方4出發,從尼泊爾退化的土壤[15]、亞馬遜保護區的牧場與荒野景觀[16-17]、南亞后殖民主義的保護區建設與資源沖突[18]、太平洋島嶼的旅游開發與原住民抗爭[19],到如今全球北方大城市的花園草坪[20]、水岸景觀[21]、公園可達性[22]與紳士化[23]等,政治生態學者在過去幾十年里廣泛參與了各類豐富多元的案例與話題研究,在科學主義主導的全球生態保護的話語框架中,為人類理解和洞察生態保護的現實社會困境提供了一系列極為深刻的洞見。

政治生態學可以追溯到20世紀前后的歐洲左翼思潮中共享的一種精神與關切,亦被稱為原生政治生態學,源于對馬克思主義學術的普遍轉向,對自然社會關系的后實證主義方法,以及對女權主義和后殖民主義學術和政治的核心要素的接受[24-25]。在全球新自由主義思潮的引領下,20世紀70年代開始的以“生態稀缺性”和“生態現代化”為特征的“非政治”生態學[9],將工業文明時期的生態環境問題的階層因素掩蓋在技術-科學客觀主義的面紗之下[26]。作為回應,人類學家Eric Wolf通過將人類的生態實踐與文化適應相聯系,在阿爾卑斯山社區的文化生態學分析中首次提出了政治生態學概念,指出要把對多種地方生態環境的調查與更多的社會和政治歷史知識相結合,在更廣泛的結構領域研究群體間的關系[27]。由于對人類-環境綜合系統中的物質、能力和信息流動的共同關注,政治生態學也吸納了以生物生態學和地球科學為基礎的災害學派的觀點,在20世紀80代涌現出一批以Piers Blaikie、Harold Brookfield和Michael Watts為代表的地理學家,他們開啟系列的開創性研究,為政治生態學的發展奠定了基礎。

政治生態學并非嚴格定義的理論或方法,它是一種靈活的分析視角、一個實踐共同體和一種文本的品質[8,25]。Blaikie所強調的“一個人的利潤就是另一個人的有毒垃圾”[15]的政治批判視角賦予了政治生態學研究無盡的生命力,大量高質量但分散的研究增進了人們對自然和社會關系的深刻理解。這吸引了社會學、政治學、發展研究、環境史、經濟學、林學和法學等領域學者的廣泛參與,并建立了相應的知識基礎。同時,政治生態學自身在不斷成長和延伸,包括20世紀90年代發展的女權政治生態學、21世紀初發展的城市政治生態學和后結構主義政治生態學以及最近的新唯物主義政治生態學和非殖民主義政治生態學。在Bryant看來,政治生態學是一個打破關于社會與自然環境之間關系的普適化和簡單化的真理的認識論項目,它并不是以學科為導向的認識論框架中產生和回答問題,而是以理解特定地方的社會生態的特定動力學為導向,因此,在理論上政治生態學會從多個領域的多個理論框架中吸取與這些動力學有關的內容,在方法上則主要基于實地的研究方法來理解特定地點的動態情境[24]。Robbins認為,政治生態學中生態學意指對土地、土壤、植被和其他生物體之間關系的系統觀點,政治經濟學則意味著對資本、市場、社會結構和人口的唯物主義觀點[8]。Zimmerer指出,政治生態學多元化的話題本質都是一種社會-生態互動的耦合性整合;整合的關鍵則是將特定概念連接環境科學的生物地球物理分析與社會科學和人文科學的廣泛的人類社會理解;這種連接性概念模式包括了對資源屬性從生態關系到物質流動的關注、批判性多元主義、利用與科學研究最廣泛相關的概念來理解生態科學的世界[28]。

盡管沒有明顯連貫的理論發展脈絡,也較為缺乏嚴格標準的方法體系,甚至在本體論與認識論上存在反復的自我批判與超越,但運用政治經濟、歷史分析、民族志、話語分析等定性方法對生態問題開展社會政治的多尺度綜合分析一直是政治生態學的核心特征[28]。政治生態學者始終秉持著地方生態問題不是技術或管理問題的前提,強調環境變化分析必須包含復雜的社會、經濟和政治關系的立論基礎。整體上,政治生態學研究呈現出從結構主義到后結構主義的范式轉型、從南方農村到北方城市的地理跨越以及從宏觀政治經濟向囊括微觀文化權力的多元化演進特征。21世紀以來,在全球生態治理框架下的生態環境問題、可持續發展與社會正義問題交織的區域問題不斷涌現并被重視,環境變化與正義問題的現實糾纏推動了環境科學與社會科學在工具實踐與反思批判取向上的部分和解[26]。政治生態學也開始被越來越多的傳統科學主義主導的環境科學、生態科學以及自然地理科學的學者所重視和接納。在旅游學領域,在近年來盛行的人類世(anthropocene)概念以及全球COVID-19大流行的社會情景影響下,越來越多的旅游學者開始借助政治生態學的思想和理論來關注旅游實踐和發展對地球產生的影響。氣候變化[29]、過度旅游[30]、最后一次旅游[31]、荒野性[32]、生態旅游倫理[33-34]以及新冠大流行[35]等與政治生態學相關的新興議題成為了近期國際旅游期刊關注的熱點。

2 旅游與政治生態學

正如文初所提到的,21世紀全球綠色運動興起以來,旅游業被認為是最符合綠色與可持續發展理念,也是最受自然保護區和國家公園青睞的產業路徑[3]。當堡壘式的區域保護耦合旅游商業化的土地利用[36],通過旅游實現保護和發展目標所造成的不平等和權力不平衡成為了政治生態學研究的先鋒問題[11,18,37]。旅游學者盡管在早期未直接參與政治生態學的研究,但在研究現象的關注和概念理論建構上都不同程度地契合了政治生態學研究的思想與要素[11]。例如旅游開發中的不平等環境收益與分配、資源利用的權力結構、地方生態與社會退化,保護區相關的社區旅游等話題,以及依賴性、扶貧旅游、紳士化、可持續發展、增權、治理等理論概念。因此,有學者將早期結構馬克思主義的政治生態學研究在方法論上直接等同于旅游中的政治經濟學研究[38]。Susan Stonich1和Stefan G?ssling2等旅游學者也專門引入政治生態學的相關視角和理論開展旅游研究[39-40]。Stonich提出了旅游政治生態學研究的關鍵因素,包括發展意識、國際利益、經濟全球化、國家角色、階層或民族結構、地方資源使用者和資源管理決策[19]。

近期基于后結構主義的相關政治生態學視角對旅游發展中的生態社會問題的研究,也極大地填補了長期以來旅游與生態研究中社會與生態二元性的結構空缺。借助政治生態學的跨學科和整合性的視角,通過將馬克思主義和后結構主義的觀點結合起來,學者開始意識到旅游發展既是一種特定的話語視角和人類-環境關系方法的體現,也是一種需要追求資本積累的政治經濟過程。這為旅游研究從自然-社會的整體性上把握旅游業提供了重要的理論框架,尤其是解決與自然環境相關的旅游在保護、利用、發展、破壞中的政治經濟與社會權利問題[12]。通過考察資源獲取的結構性不平等以及與旅游發展互動的現實張力,或者用Mostafanezhad等的話說,面對急需外匯和環境可持續的兩難局面,政治生態學提供了考察生態旅游地發展中的社會資源權利問題的理論體系[41]。

已有的實證案例研究已經充分彰顯了政治生態學與旅游研究廣泛的合作潛力。政治生態學引導了旅游學者從傳統的“旅游-環境”“旅游-社區”的單維影響關系走向了“旅游-環境-社區”的多維互動關系的復雜性和整合性研究。同時,政治生態學的后結構主義轉向也激活了旅游權利、話語、知識的相關研究,在全球“綠色”和“可持續”的發展理念的旅游發展情境中衍生出了新的關鍵議題。近期兩本專門探討旅游與政治生態學的著作中,旅游學者基于已有旅游案例的情景知識來組織了較為完整的旅游政治生態學議題。Nepal和Saarinen提出了社區和生計,階級/表征和權力;剝奪和流離失所,環境正義和社區賦權議題[12]。Mostafanezhad等較為凝練地提出了:社區與權力,保護與控制,發展與沖突議題[41]。這幾乎全面對應了Robbins所總結的政治生態學話題范疇,即退化與邊緣化,保護與控制,環境的矛盾沖突,環境的主體與身份,政治的客體與行動者[8]。

但如Blaikie所指出的:政治生態學與旅游研究的聯系更多是間接的或邊緣的。[42]從Stonich 和G?ssling的開創研究至今,除了一些屈指可數的經典成果以外,政治生態學在旅游領域內只是被粗略地研究。至少從旅游學術期刊發表的論文來看,利用政治生態學框架專門開展旅游實踐研究的成果數量依然相對較少,并且時間上不連續,內容上也未呈現出完整的體系特點。這一方面是因為政治生態學本身的非結構化和不斷的理論轉向,另一方面也與旅游學長期的市場勝利主義研究取向有關。這些共同導致了對生態社會批判研究零散局限的關注旅游學者。

本文的梳理首先指認旅游政治生態學這一知識領域具有高度的議題多元性、話題復雜性和歷史不連續性。旅游政治生態學議題歸納所呈現的無所不包的結構,也說明了忽略思想史不連續性而追求統一的主題總結或計量分析可能存在的局限性。從旅游資源到資本再到社區,旅游政治生態學的關注對象無所不在,并且隨著時間發展不斷涌現出新事物與新話題。但政治生態學作為一種批判性的研究思維方式所衍生出的生態相關的旅游研究思路具有著某種連續性。因此,比起旅游政治生態學“是什么”和“有什么”的模糊論斷,本研究認為,關注旅游與政治生態學結合以后的“如何做”,更能發揮綜述指導理論引入的有效作用。

Foucault指出,知識是社會建構的,而不連續性是統一話語形態的事實組成部分。通過反思話語與文獻檔案的歷史實踐,Foucault認為“話語不是一個有思想、有知識、有話語的主體雄偉展開的表現,相反,話語是一個整體,在其中可以確定主體的分散以及與其與自身的不連續性”[43]。Foucault提出,知識考古學(archeology of knowledge)拒絕任何歷史先驗假設某種隱藏的統一性1。作為一種文獻分析的方法論,考古學強調以具體的、可描述的關系取代廣泛的連續性與概括性,在具體發生的層面來描述話語本身的歷史,保留話語的差異與不規則性[43]。

政治生態學本身的復雜演化與旅游學者間斷、偶然地參與形成了旅游政治生態學議題明顯的斷裂與分散。受到知識考古學的啟發,本文不再追求傳統綜述撰寫常用的、某種看似有序的、全面的、結構化的類型學,而是接納不連續性,直接基于歷史文獻作品內容展開對研究視角、范式和思路的探討與分析。通過將旅游與政治生態學的研究視為一種重疊與交叉的知識話語,本文在人類知識演進的涌現性視角下關注這一領域的演變。最終發現,旅游政治生態學在復雜的案例分析中出現了保護地旅游與資源管理的政治經濟學研究、生態旅游話語意識的后結構主義批判研究、可持續發展與環境正義的實踐行動研究3個顯著的知識領域。下文將從每個領域中相關文獻具體產生的層面來闡述典型研究的思維特征與分析過程,進而為本土議題的提出提供相應的知識基礎。

2.1 保護地旅游與資源管理的政治經濟學研究

旅游業以能夠取代傳統采掘業的“綠色經濟手段”受到世界銀行、聯合國等全球國際組織、跨國公司以及現代民族國家的青睞。作為一種發展方式,甚至是部分殖民地組建現代國家的重要組成,旅游業表現出了重塑勞動關系、環境系統、經濟系統、政治系統和社會的能力。其中,旅游業的現代理性特征和自然依附性與政治生態學理論框架存在著天然的耦合[10]。保護地資源管理的政治經濟學是政治生態學研究的經典議題之一。旅游的參與進一步加深了保護地政治經濟學的復雜性,尤其是新的資源商業利用與分配政治的問題。國際組織在全球范圍內推行生態保護區建設,封閉和控制原本作為地方社區狩獵采摘的公共資源,并且往往伴隨著產權和主體的置換,取而代之的是作為生物多樣性保護方式的生態旅游發展。這部分議題與旅游研究中的社區旅游問題在旅游參與權利問題上產生了交叉。例如政治生態學者Young對墨西哥下加利福尼亞半島上的資源管理研究,該研究是關注了漁業與旅游業兼具的當地社區,在公共資源政治化管理的模式中如何產生了使用者之間的競爭并導致集體激勵失靈[44]。

在這一話題領域中,政治生態學主要是一種了解市場、政策和政治進程如何塑造自然-社會關系的多尺度、背景性方法,其對旅游研究的直接貢獻是引導了旅游學者徹底轉向政治經濟過程以探索旅游發展中資源管理結果的社會性原因。正如G?ssling和Hall反思的那樣,盡管已經有大量關于可持續旅游以及旅游和環境之間的因果關系的論文,當前旅游對生態的破壞似乎比以前更多了[45]。旅游學者開始將自然保護地視為具有多元政治經濟意義的空間,保護區的旅游生產遠非純粹簡單的保護或可持續性問題,而是各種意識形態的產物,眾多利益相關者在旅游生產和消費的互動和沖突決定了保護的結果[46]。強制保護的政治后果最終無論對于保護地的生態安全、社會正義,還是可持續發展來說,都不是好兆頭[18,47]。

在旅游政治生態學者看來,保護地旅游發展的政治本質在于全球化對荒野的迷戀通過公共池塘資源再分配,最終導致地方社區生計權力的剝奪[32,48-49]。旅游促進了外來抑或本地更為強大的精英結盟,他們憑借資本與特權在保護地形成了領地化,在旅游邊界的制造過程中完成新的原始積累,并進一步在旅游商品化的政治框架中加劇貧富差距,導致社區的邊緣化問題[38,50]。在智利國家公園復活節島旅游的案例中,Young的政治生態學分析表明,當地旅游業生產本質不僅是通過剝奪進行積累的政治經濟,同時也是以犧牲土著社區行動自決權為旅游想象服務的道義經濟[51]。Mbaiwa在博茨瓦納野生動物保護區的社區案例中,發現社區遷移讓位于旅游發展,導致了社區資源使用權被削弱以及隨之產生的生計問題,最終導致了保護地激烈的土地使用沖突[52]。堡壘式、島嶼式的保護區所導致的生態局限性和社區持續沖突的政治挑戰已經導致規劃與政策學者不得不將人類棲息、資源利用與生物多樣性保護目標相結合,設計出更多協同合作的管理或治理模式。這些模式,用政治生態學者的概念,被稱作“自然-社會混合體[9]”或是基于社區的保護與資源管理[53];用旅游學者的概念,則是基于社區的旅游[54]等。然而,Chaderopa對南非克魯格國家公園的社區共同管理項目的分析則反映出共同管理的理論和實踐之間存在著巨大的鴻溝,旅游業的結構有利于自然旅游的利益從當地社區流出,而非流入;由本地社區精英做出的看似地方性的決策本質只是決策者物理位置的地方性,但決策的起源與核心都由社區外更大權力和尺度的利益團體所掌控,邊緣社區的土地、社會、經濟和環境的變化受到了全球政治、經濟和環境意識形態的共同作用[55]。

2.2 生態旅游話語意識的后結構主義批判研究

可持續的全球化理念催生出可持續旅游與生態旅游的話語生產。通過最大限度地減少對環境的影響以及通過直接項目參與或經濟補償對保護產生貢獻,可持續旅游與生態旅游的目標承諾回應了可持續原則[56-58]。但除了屈指可數的成功案例外,現實呈現出的往往是現實發展、環境結果與理論假設的嚴重偏離。Honey對世界范圍內的自然保護區旅游發展進行系統分析后直接指出,“生態旅游實踐更多地成為了噱頭,本質依然是傳統的大眾旅游,被一層薄薄的綠色外衣所包裹。”[59]生態旅游沒有帶來自然的真正保護,卻引致了商品化的自然、游客進入的特權以及邊緣化的社區,生物多樣性通過吸引旅游者消費進而推動保護區成為全球化資本修復自身結構性矛盾的新空間[60-61]。所謂的生態旅游區通過操縱生態旅游的話語,將地方的生態旅游發展實踐轉化成一種迎合游客的廣告策略與商業政策,將環境保護的控制凌駕于社區之上,最終導致了嚴重的社會沖突和更加惡劣的環境結果,甚至是生態旅游的軍事化[62]。

但盡管現實與理論的差距顯著,生態旅游依然在爭議中被認為有可能同時滿足生物多樣性保護和生活在保護區周圍的當地社區的社會經濟發展的關鍵工具[63]。后結構主義政治生態學引導了旅游學者關注基于生態旅游與可持續旅游在現實發展與破壞中的話語政治[64]。學者發現,生態旅游的本質是一個地方化的文化或話語建構的過程,表征了特定的信仰、規范和價值觀的組合,為具體的活動實踐提供合法化的依據[65]。這是一種話語政治的過程,但生態旅游的可持續性在協商民主和地方參與中是可能的。其關鍵是要在文化、環境、尺度與廣義政治的辯證關系中重新思考生態旅游[66]。后結構主義的政治生態學基于反本質主義的立場,通過微觀政治來解構關于社會-自然關系的主導話語,進一步強調分析權力、知識和話語對建構以創造排他性或包容性的社會-自然空間的具體作用機制。因此,后結構主義的政治生態學概念框架為分析人、自然和權力中的旅游問題提供了新的理論背景[15],旅游學者聚焦生態旅游、可持續以及荒野等與自然旅游和保護相關的爭議性話語,通過關注不同尺度對特定話語的使用與沖突,進一步揭示出觀點、制度和發展形式享有的特權,尤其是新自由主義導致的自然重構問題以及與人類世交織的全球旅游業對地球環境的作用問題。

發展生態旅游的合法性基于人類中心主義的現代方法將自然和社會分開,強調一種人類和自然世界都可以被組織起來并受到理性、全面控制的制度[67]。Wearing提醒生態旅游話語的關鍵問題在于其強調通過利用功利性價值而非價值本身來拯救自然[66]。因此,需要根據后結構主義政治生態學的混合自然概念來重新審視生態旅游的問題。環境變化的全球話語蘊含著強大的本體論政治。但科學-政治的巨型話語往往會忽視和淡化地方的現實和關切,因此,對旅游環境問題進行敏感的建構主義分析是必要的[68]。Saarinen使用話語政治生態學評估了芬蘭對荒野(人類會訪問但不停留的區域)的使用與治理,他認為,作為一種誤導,荒野是一種在文化上建構的人與自然分離的全球想象的復雜政治操縱。但荒野的思想與話語并非遵守全球霸權的堡壘模式,而是在地方尺度形成基于利益的權力斗爭的景觀,最終以占優勢的思考和行動的話語理解導致相應的包容和排斥[32]。Zhang將生態旅游視為不同制度和關于自然的意識形態的動態混合,揭示了旅游業是破壞自然話語規范性和生成性的力量[13]。基于中國香格里拉生態旅游社區的案例,Zhang指出,生態旅游發展過程中不同環境主體性的現實遭遇是一個復雜而多樣的過程,地方的行動者會試圖將更廣泛的環境話語轉化為他們自己的想法、行動和身份,并進行談判[69]。Marcinek和Hunt也同樣發現,亞馬遜區域的原住民會利用話語權的轉變實現對社會和環境福利的改善;生態旅游不僅自上而下地產生了結構,也為當地人提供了一個引入保護和發展生態的替代和競爭的話語渠道[70]。

2.3 可持續發展與環境正義的實踐行動研究

全球化進程和隨之興起的新自由主義帶來了晚近資本主義社會權力制度安排的多元化[71-72]。生態旅游的利益相關者在物質和話語的權力實踐中生產了多尺度的治理景觀[73]。Cole對巴厘島旅游發展中的水資源獲取研究揭示了隱藏在旅游地發展與自然資源的不平等獲取背后的權力關系結構[74]。Campbell則發現,國家與地方的尺度差異性掩蓋了哥斯達黎加的海龜自然資源管理現實,模糊了生態旅游產業的合理性[75]。Saarinen在研究納米比亞的貧困村生態旅游發展案例時發現,在不存在經紀人或其他協調控制行動者的情況下,地方和外來的需求在短期內不一定是矛盾的,但這種政治生態關系會隨著社區的變化而受到挑戰并發生轉變[76]。

除了圍繞治理景觀的結果來開展批判研究以外,政治生態學倡導改變自然管理和公民權利的行動方法論框架也開始被旅游規劃與政策研究者捕捉。學者進一步圍繞景觀被如何生產以及該如何生產的問題,從批判轉向行動來追求旅游可持續發展的現實可能性[38,77]。旅游政治生態學者開始從資源、環境與發展更細微的權力基礎上引用治理的概念,借助政治生態學的社會運動、物質主義、城市政治生態學等概念框架,探討不同利益主體與權力機構的制度安排以影響旅游決策,改善環境結果[73]。Bluwstein基于后結構主義政治生態學的多重環境性理論框架,對比分析了當地社區土地共享和土地占有控制的兩種生態旅游發展模式,發現多重環境性的組合被用來穩定依賴土地占有的生態旅游。值得注意的是,不同發展模式所形成的不同的領地化進程伴隨著特定的參與模式與權威制度。土地分享社區的權利得到了強化,但土地被占有的社區權力則在多重環境性所形成的再領地化過程中遭到破壞[78]。Ghosh等人回溯了印度科比特老虎保護區生態旅游發展以來社區使用土地的動態,發現土地旅游化的過程為生計多樣化所驅動,但其決策受到土地物質性和象征性的雙重影響,最終旅游帶來的市場依賴導致了社區的人地分離[79]。

旅游學者也開始與政治生態學者一起將視野轉回到全球北方和城市的旅游,探討生態、環境、旅游與城市的治理問題。Cooke揭示了加拿大太陽峰旅游開發中出現的一種特殊的政治經濟形態——定居者殖民主義。這是在政府和企業的正式政治程序與旅游者消費和凝視的共同作用下,對原住民所產生邊緣化的作用,不僅排斥了他們的空間使用權,也湮沒了他們參與地方決策對話的能力[80]。Qian對杭州西溪國家濕地公園的案例分析揭示了國家保護地制度中的社區形成了一種顯著區別于西方的“私有化”和“綠色掠奪”的“補償性排斥”,生態旅游資本利用了中央生態保護的政治行動、生態文明意識形態和生態城市運動促成地方政府對長期自然正義與生態可持續性的忽視[81]。Mostafanezhad從新物質主義的角度審視了泰國清邁旅游發展中的空氣污染,認為霧霾超越了人類的社會性,空氣污染的環境敘事改變了地方對環境變化的物質認知,推動了治理制度對城鄉不同區域的人們進行權利和資源的差異安排[82]。盡管更加多元主題的行動案例與豐富的實踐理論引導旅游政治生態學走向了發展過程中的微觀復雜的政治問題之中,帶來了更多的洞見和啟發,但較為遺憾的是,目前旅游政治生態學與旅游規劃與政策的研究還較為分散,這些研究結果的政策影響力依然是極為有限的。

3 旅游政治生態學本土議題

黨的二十大報告提出,“推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌……深入實施馬克思主義理論研究和建設工程,加快構建中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系……加快構建中國話語和中國敘事體系,講好中國故事……”1。與全球范圍內眾多新自由主義國家政府不同,我國是唯一的社會主義體制大國。在探索新時代中國特色社會主義道路的過程中,極具本土特色的生態文明戰略正通過政治、經濟、社會、生態、文化全面融入廣泛、復雜的國家進程之中。一方面,我國在短短的40年改革開放過程中快速成長為全球最大的旅游市場與目的地之一,另一方面,近年來我國在生態制度改革過程中擔負著人口大國的全球生態責任。無論是國家進程、政治體制、土地制度、發展道路,還是國家內部的文化多樣性與地理差異性,我國旅游業的政治生態學研究勢必會為政治生態學和中國旅游研究帶來更加豐富的案例啟示、理論視角以及知識積累。

21世紀初,Walker呼吁全球北方學者“把政治生態學帶回家”,利用政治生態學關注第一世界同樣存在的生態發展與社會正義問題[83]。經過了20年的發展,政治生態學的研究對象早已經不再局限于第三世界牧場、森林與海洋,而是全球各類國家從國家公園、保護地、鄉村到城市公園、水岸、社區的庭院草坪,甚至廚房與餐桌。多樣豐富的案例研究表現出了政治生態學對人與自然的現實關系的高度洞察力。遺憾的是,中國本土學者對這一研究領域的參與甚少[10,84]。Bianchi指出,“在遠離對旅游各種環境中的經濟和政治權力關系的審問時,研究者對21世紀旅游業中表現出來的物質不平等、工作條件、生態退化和社會兩極化模式幾乎無話可說。”[38]旅游學者在擁抱市場與關懷游客的“以人為本的旅游自由化”[85]中也成為了推動資本積累的技術專家,但卻無法實質性地參與對弱勢的社會群體與生態環境進行保護的行動研究。

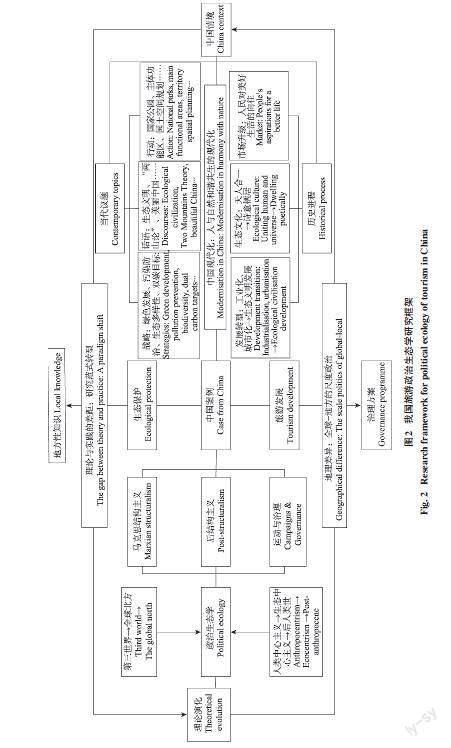

政治生態學通過將馬克思主義與后結構主義結合,在多學科交叉中提供了對社會自然的深入理解。同樣,無論是引入政治生態學的視角與方法深度剖析與指導解決我國生態文明建設過程中的現實問題,還是基于我國特殊的政治經濟體制為政治生態學發展提供案例驗證與理論補充,筆者認為,我們沒有理由不把政治生態學納入我們的研究視野。基于前文對于國際旅游政治生態學文獻的分析探討,在全面學習二十大報告中與生態旅游相關聯的重要內容,以及結合與生態旅游發展相關的我國社會歷史進程后,本文嘗試構建了中國旅游的政治生態學研究議題框架(圖2)。

首先,不可否認的是,自生態文明制度改革以來,生態旅游,或者說面向自然與保護的旅游,一直處于一種爭議與模糊的灰色區域[86-87]。在全球保護話語中,旅游作為重要的社會性保護工具,與世界遺產和自然保護地存在著極為緊密的關系[88]。在地方治理行動中,旅游作為“兩山論”價值轉化的重要工具和主導力量也不斷地被實踐和檢驗[89-90]。然而,面向自然的旅游正在我國保護地優化整治與改革的過程中隱含了一絲社會意識危機。旅游“能不能”的問題引發了自然旅游目的地的公共部門、市場企業以及原住民社區關于生態轉型發展的困惑與踟躕。無疑,縮小中央政策理論與地方現實實踐中的差距是關乎生態文明建設能否有效落地的關鍵現實問題。這也是旅游學者亟須通過范式轉型來解決的重要現實科學問題。當前的旅游研究,充斥著許多在抽象理論世界里,以商業助推主義為目標,以數據、概率、模型為核心,迎合旅游者與企業家心目中夢幻天堂的“研究成果”。與生態相關的這類研究往往懸置了問題的主要矛盾,將關鍵現實問題湮沒在“完美”的經濟學曲線之下,以“合理”的話語將當前問題積累成歷史矛盾,推動旅游研究走向一條“衰落之路”[91-92]。正如Dwyer所指出的,旅游業發展所依賴的既定范式包含了與最佳商業做法不一致的理論假設,這種假設行動的影響不符合全球人民的需要,“一切照舊”只會積累更多與當今旅游業相同的現實問題[93]。筆者以為,本土研究者應該突破理論意識與思維方式的桎梏,走向現實田野,在理論與現實的差距之間深入參與生態與旅游演化危機中的政治經濟、生態與社會可持續的理解與反思。以下針對旅游政治生態學本土議題進行詳細論述。

3.1 關注保護地旅游歷史過程的政治經濟學

政治生態學強調根植地方尺度開展系統的歷史整體性考察[94-95]。以保護地為代表的生態區旅游發展是我國早期參與國際事務的重要路徑[96]。自然保護地被發展侵占的現象背后反映的不僅是我國長期以來以經濟建設為中心保護與發展的失衡,還是一種全球-地方多重尺度的行動者在保護話語實踐中對地方政治經濟景觀的重構。這其中既可能包括全球化資本擴張的地方延伸,也可能涵蓋環境區域主義背景下的央地失衡以及地方創業與競爭發展的“公司主義”[97-100]。在當前西方新自由主義主導的綠色發展背景下,人類社會經濟與自然的核心關系發生了巨大轉變,自然作為一種資本積累策略在資本流動中被充分和徹底地吸收,成為了資本解決自身危機、實現循環修復的重要空間[2,101]。在地方社區層面,旅游發展主義[102],抑或更為激進的馬克思主義者所謂的“掠奪式積累[103]”通過取代主體地位、剝奪生計權力以及利益分配不均等方式導致原住民與生態環境一起陷入邊緣化困境。[95]在我國正在實施的“雙碳”目標背景下,以市場化改革推動生態文明建設和經濟高質量發展勢必會推動資本與自然在社會商品與金融領域更加深度的垂直整合,形成社會主義生態市場復雜的自然的社會生產。可以預見的是,國家公園作為新一輪的自然品牌,和生態紅線制度的嚴格管控下形成自然的稀缺性[104],也會進一步推動資本市場在自然保護地以靈活專業化的形式生產自然[105]。隨著旅游主導的社會自然生產與消費的關系網絡不斷拓展與縱深,“綠化”的市場邏輯會進一步嵌入資本核心,形成一種復雜的社會結構性生態風險,亟須學者從學理上構建預見性的政治生態回應[107]。

在生態制度改革以前的全球-地方的尺度框架中,保護地旅游發展實踐已經形成了怎樣的資本積累機制?前文描述的旅游地各類違建,在傳統研究視角視被局限性地為旅游的生產與消費景觀,顯然無法提供深刻有效的學術解釋。許多學者停留在認識論霸權主義的理論中心,與大眾媒體一起直接從事實結果的想象出發,將這種規模性爆發的社會問題簡單粗暴地歸于地方的貪婪、無知與舞弊,抑或是旅游的“原罪”,并妄加批判。或是以生態保護與旅游發展周期性失衡的必然性來合理化當前的矛盾。這顯然無法深入回答現實問題,最終旅游學者也不得不將重構這類問題本質認知的機會還給了最初的決策者、行業主導機構和商業分析家[10]。以前文描述的旅游違建問題為例,生態旅游框架下的違建是不可避免的嗎?違建如何在地方旅游發展過程中的物理空間、制度空間和社會空間中實現從“違”建“到”?保護的空間控制如何建構了“違”的歷史性與合法性?“建”的地方行動與旅游參與又是如何?等。以上這些關鍵問題至少在違建出現與拆除至今的多年里沒有得到較好的學術回應。基于政治生態學的批判視角,可以將這種物理環境沖突作為一種地方的政治經濟景觀,進一步置于全球生態旅游話語、央地權力平衡以及保護與發展事務長期博弈的歷史框架中,去理解不同尺度的行動者的利益與權力互動邏輯,以及旅游業本身所形成的制度特征,進而可以從監管規制、利益集團、話語與合法性、商品化自然以及自然正義等多個相關理論切入回答更加深入的“為什么”和“怎么做”的現實問題。

3.2 關注保護地社區資源利用與可持續生計的微觀政治過程

政治生態學強調保護框架下地方資源利用的權力過程與復雜政治機制[7,14]。當前,我國正在開展以國家公園建設為代表的自然保護地的改革與重組[1,13]。新的環境治理術介入社會治理網絡,是否能夠真正撼動與重構地方以生態發展旅游的各級尺度的利益相關者網絡,從而更可能靠近保護地的自然正義?進一步,各級利益集團如何回應與操縱新的制度安排?弱勢的社區能否通過這場改革實現增權?生態旅游的制度如何在各級尺度的管理與發展機構中轉化,最終塑造出保護地怎樣的地方景觀?而資本與地方政府又如何形成新的生態旅游監管體系推動自然商品化的隱蔽與深入?對于這些議題的回答,在新時期自然旅游地的旅游實踐中具有一定的現實參考意義。

值得注意是,自然保護地的社區往往與鄉村的空間疊置,基于旅游發展的自然保護地社區也就進一步與另一個重要的國家議題鄉村振興交叉。旅游引導鄉村振興的價值與路徑已經得到了各類學者豐富的案例證實。但是鄉村旅游抑或是鄉村生態旅游的發展,到底是基于貧窮的宿命論作為邏輯原點,還是基于富饒的貧困下的分配正義,這顯然是旅游學者的研究價值取向的選擇。但現實無法忽視,資本利用點狀供地的制度技術建成了民宿、營地、莊園等新業態。他們在最好的生態區位基于景觀外部性為高端游客提供野奢體驗,但旅游發展成果往往巧妙地避開了這里曾經的主人:最受影響也最需要生計保障的地方社區。基于政治生態學審視,“誰的生態家園(抑或鄉村)”與“誰的生態(鄉村)旅游”的問題,可以基于鄉村性與生態保護的話語建構、自然商品化與增長理性的發生過程、現代化的資本在生態區如何實現旅游剝奪與自然的修復、利益集團之間的權力博弈與網絡構成,以及鄉村、旅游與生態政策共同體中的社會治理等話題得到進一步深入的闡釋與理解。

當然,我們同樣需要回到城市,在生態文明建設的制度框架下,生態旅游與生態城市是否也會在城市新一輪增長與競爭的過程中淪為發展的“借口”?城市中極具稀缺性的生態空間在游客、城市社區以及開發商之間又會如何展開博弈?以及不平衡的城市生態旅游景觀如何實現“中國速度”的社會自然生產?這些問題同樣值得學者基于政治生態學的理論視角結合,地方發展的現實問題進一步去挖掘與思考。

3.3 關注“兩山論”的辯證性與生態發展的現實差距

政治生態學強調對話語的批判性反思,倡導在“理論修辭”(rhetoric)與“實際行動”(reality)的差距之中尋找解決現實問題的有效方法[7,45,107]。Harvey警言,正在腐朽和崩潰的社會結構——地方的、區域的、全球的——是建立在傳統或工業(現代)思維和運作方式之上的,這些思維和運作方式被新自由主義所復合和根深蒂固[108]。“兩山論”是馬克思生態思想和中國傳統人與環境哲學的完美融合,蘊含著較強的保護與發展的辯證性[109]。然而,政策理論的辯證性在我國不平衡發展的地理格局下對各地實踐到底產生了怎樣的影響?中央和地方之間各級公共部門與利益組織如何對話與回應,又如何行動來重構地方的實踐路徑?中央和地方的政策目標差距何以在理論與行動的互動中建構?目前,尚未有旅游學者參與到這一重要的研究領域中。Qian的研究發現我國東部的地方政府靈活利用中央的生態保護政治行動來實現破壞性發展的短期利益[89]。而筆者在西部保護地的調研則發現,地方政府正處于“為了不犯錯,保護就是不發展”(“綠水青山”作為目的)或是“發展是保護的終極目標,保護的話語成為破壞式發展的護身符”(“金山銀山”作為目的)的兩極化曲解的矛盾困境之中。這些均已側面體現了話語修辭的辯證性所形成的強大政治經濟關聯。“健全市場機制,發揮政府主導監管作用,發揮企業積極性和自我約束作用”是中央政府在生態文明體制改革的原則中所重點強調的。作為開放包容的世界第二大經濟體,我國地方的發展正在不斷受到全球新自由主義思潮的影響。以“兩山論”為代表的生態文明建設理論如何有效避開保護地與可持續性的全球話語已經導致部分第三世界國家深陷的“綠色資本”窠臼?顯然,對于研究者而言,依然拘泥于“理論指導實踐”的研究意識之中,將政策理論與現實實踐的差距合理化,是很難有效解釋這些現實問題的。對這些差距的研究結果會切實支持地方圍繞保護目標開展循證政策(evidence-based policy)的規劃與制度設計,對于保護地旅游實踐具有重要的現實指導意義[110]。

生態文明建設不僅從政治目標和生態監管角度進行了制度安排,也從社區與旅游的文化治理角度不斷傳播和建構新的中國社會生態實踐。與世界上其他發展中國家政府逐漸脫離旅游中心治理、提倡發揮市場與資本作用的新自由主義趨勢不同,中國政府在始終代表人民根本利益的政治使命下和以國有企業為主導的市場經濟中發揮了強大的體制優勢,尤其是近年來以自然旅游和鄉村旅游為主要途徑的鄉村扶貧與鄉村振興項目[111]。這些具有根本性差異的政府、市場以及社會文化互動勢必形成與西方新自由主義生態旅游所不同的權力、經濟和文化邏輯。而這些為中國學者構建根植本土的政治生態學理論提供了重要的轉譯時刻[112]。如何向世界真正講好中國故事,以真實生動的本土案例構建出能與西方有效對話的中國生態旅游發展的政治生態學,以同頻有效的理論話語詮釋出中國生態旅游在社會生態可持續發展過程中政治體制與文化結構本身所發揮的優勢與作用,對發展旅游政治生態研究的案例與知識,以及發展政治生態理論具有一定理論意義,也對系統厘清中國生態旅游發展的政治經濟邏輯,進一步指導可持續旅游發展規劃和國家公園與保護地生態文明建設具有重要現實價值。筆者強調,從社會-生態互動出發考查各級尺度下的治理與文化過程,立足自然相關的典型旅游場域,從結構主義新馬克思政治經濟學考查生態旅游發展的地方物質關系的變遷與發展,從后結構主義出發理解旅游發展實踐中的自然生態文化表征與非表征。總之,從生態制度改革的宏觀結構與自然的旅游實踐的互動中理解本土發展中的生態政治學,以局內人的視角補充與糾偏國際社會對中國社會生態關系的理論想象。

由于政治生態學對生態旅游問題的認知本身存在著哲學認識論與社會現實背景所主導的知識生產的差異性、重疊性、間斷性與權力不平等性,這些性質也進一步在筆者主觀帶入的中國理論與實踐的現實場域中被深化。當一系列社會物質、話語、技術和制度滲透到理論和實踐中,知識不可能被劃分為整齊的類別[113]。以上列出的各類研究議題只是筆者基于文獻閱讀、研究思考、田野調研、交流探討以及行業實踐等渠道的知識經驗,認為符合政治生態學與中國旅游發展現實研究的部分內容。政治生態學作為一種科學研究實踐的共同體[8],隨著女性主義、建構主義、后現代主義、社會運動以及后人類世研究等新的理論思潮與新學科的學者加入,還有大量值得未來探索和拓展的方向。但有一點是可以肯定的,如果要對理解形成旅游社會-生態組織的復雜機制與效應做出有價值的理解和貢獻,就要超越長期以來以經濟貢獻價值增長與人類身心滿足的技術理性所主導的現象描述和脫離實際演繹的辯論。政治生態學讓看似合理與客觀的社會生態實踐在辯證與批判的世界中重現問題與張力。至此,本文對于政治生態學在旅游研究中的引入,至少是一種可能與希望,一種以一把“斧子”幫助學者在復雜和混亂的旅游幕后披荊斬棘,走向明晰與行動,甚至播下“種子”預見某種改變的希望。

參考文獻(References)

[1] 陳曉紅, 蔡思佳, 汪陽潔. 我國生態環境監管體系的制度變遷邏輯與啟示[J]. 管理世界, 2020, 36(11): 160-172. [CHEN Xiaohong, CAI Sijia, WANG Yangjie. The Institutional and policy logic of the implementation of the environmental protection supervision system in China[J]. Management World, 2020, 36(11): 160-172.]

[2] HALL C. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships (the 2nd Edition)[M]. London, UK: Pearson, 2008.

[3] CAMPBELL L, GRAY N, MELETIS Z. Political ecology perspectives on ecotourism to parks and protected areas[M]// HANNA K, CLARK D, SLOCUMBE D. Transforming Parks and Protected Areas: Policy and Governance in a Changing World. New York: Routledge, 2008: 200-221.

[4] 蔡曉梅, 蘇楊. 從沖突到共生——生態文明建設中國家公園的制度邏輯[J]. 管理世界, 2022, 38(11): 131-154. [CAI Xiaomei, SU Yang. From conflict to mutualism: The institutional logic of national parks in the construction of ecological civilization[J]. Management World, 2022, 38(11): 131-154.]

[5] ZHANG Xiangju, ZHONG Linsheng, YU Hu. Progress of protected area tourism research during the last 50 years and future prospects: A bibliometric analysis[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(5): 45-56. [張香菊, 鐘林生, 虞虎. 近50 年自然保護地旅游研究進展與啟示——基于文獻計量分析[J]. 旅游學刊, 2022, 37(5): 45-56.]

[6] SMITH N. Nature as accumulation strategy[J]. Socialist Register, 2007, 43: 16-36.

[7] MOSEDALE J. Critical engagements with nature: Tourism, political economy of nature and political ecology[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(4): 505-510.

[8] ROBBINS P. Political Ecology: A Critical Introduction (the 2nd Edition)[M]. Oxford: Blackwell, 2012: 9-82; 98.

[9] ZIMMERER K, BASSETT T. Political Ecology: An Integrative Approach to Geography and Environment-development Studies[M]. New York: The Guilford Press, 2003: 1-25.

[10] 黃逸恒, 朱竑, 尹鐸. 西方政治生態學的地理學研究進展與啟示[J]. 地理科學進展, 2021, 40(12): 2153-2162. [HUANG Yiheng, ZHU Hong, YIN Duo. Progress of research of political ecology from the perspective of geography and implications[J]. Progress in Geography, 2021, 40(12): 2153-2162.]

[11] DOUGLAS J. Whats political ecology got to do with tourism? [J]. Tourism Geographies, 2014, 16(1): 8-13.

[12] NEPAL S, SAARINEN J. Political Ecology and Tourism[M]. London, UK: Routledge, 2018: 1-15.

[13] ZHANG J. Rethinking ecotourism in environmental discourse in Shangri-La: An antiessentialist political ecology perspective[M]// MOSTAFANEZHAD M, NORUM R, SHELTON E, et al. Political Ecology of Tourism: Community, Power and the Environment. New York, NY: Routledge, 2016: 151-168.

[14] 葛全勝, 方創琳, 江東. 美麗中國建設的地理學使命與人地系統耦合路徑[J]. 地理學報, 2020, 75(6): 1109-1119. [GE Quansheng, FANG Chuanglin, JIANG Dong. Geographical missions and coupling ways between human and nature for the Beautiful China Initiative[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1109-1119.]

[15] BLAIKIE P, BROOKFIELD H. Land Degradation and Society[M]. London and New York: Methuen, 1987: 1-26.

[16] HECHT S. Environment, development and politics: Capital accumulation and the livestock sector in Eastern Amazonia[J]. World Development, 1985, 13(6): 663-684.

[17] MOORE D. Contesting terrain in Zimbabwes eastern highlands: Political ecology, ethnography and peasant resource struggles[J]. Economic Geography, 1993, 69(4): 380-401.

[18] PELUSO N. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java[M]. California: University of California Press, 1994: 1-336.

[19] STONICH S. The Other Side of Paradise: Tourism, Conservation, and Development in the Bay Islands[M]. New York: Cognizant Communication Corporation, 2000: 1-206.

[20] ROBBINS P. Lawn People: How Grasses, Weeds, and Chemicals Make Us Who We Are[M]. Philadelphia: Temple University Press, 2007: 1-186.

[21] SWYNGEDOUW E. Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004: 1-175.

[22] BYRNE J, WOLCH J. Nature, race, and parks: Past research and future directions for geographic research[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(6):743-765.

[23] QUASTEL N. Political ecologies of gentrification[J]. Urban Geography, 2009, 30(7): 694-725.

[24] BRYANT R. The International Handbook of Political Ecology[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015: 14-26.

[25] WATTS M J. Now and then: The origins of political ecology and the rebirth of adaptation as a form of thought[M]// PERREAULT T, BRIDGE G, MCCARTHY J. The Routledge Handbook of Political Ecology. London: Routledge, 2015: 19-50.

[26] PERREAULT T, BRIDGE G, MCCARTHY J. The Routledge Handbook of Political Ecology[M]. London and New York: Routledge, 2015: 389-516.

[27] WOLF E. Ownership and political ecology[J]. Anthropological Quarterly, 1972, 45: 201-205.

[28] ZIMMERER K. Methods and environmental science in political ecology[M]// PERREAULT T, BRIDGE G, MCCARTHY J. The Routledge Handbook of Political Ecology. London and New York: Routledge, 2015: 150-168.

[29] TERVO-KANKARE K. Entrepreneurship in nature-based tourism under a changing climate[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 22(11): 1380-1392.

[30] MANDI? A, MARKOVI? V I. Managing overtourism in nature-based destinations[M]//MANDI? A, PETRI? L. Mediterranean Protected Areas in the Era of Overtourism. Cham: Springer, 2021: 45-70.

[31] HEHIR C, SCARLES C, WYLES K, et al. Last chance for wildlife: Making tourism count for conservation [J]. Journal of Sustainable Tourism, 2022:2049804.

[32] SAARINEN J. What are wilderness areas for? Tourism and political ecologies of wilderness uses and management in the Anthropocene[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 27(4): 472-487.

[33] BOWLES L, RUHANEN L. Disseminating environmental ethics and values: A study of ecotourism business owners[J]. Tourism Review, 2018, 73(2): 252-261.

[34] MOSTAFANEZHAD M, NORUM R. The anthropocenic imaginary: Political ecologies of tourism in a geological epoch[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2019, 27(4): 421-435.

[35] MOSTAFANEZHAD M. Covid-19 is an unnatural disaster: Hope in revelatory moments of crisis[J]. Tourism Geographies, 2020, 22(3): 639-645.

[36] BRITTON S. The political economy of tourism in the third world[J]. Annals of Tourism Research, 1982, 93(3): 331-358.

[37] ANDUEZA L. Value, (use) values, and the ecologies of capital: On social form, meaning, and the contested production of nature[J]. Progress in Human Geography, 2021, 45(5): 1105-1125.

[38] BIANCHI R. The political economy of tourism development: A critical review[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 70(5): 88-102.

[39] STONICH S. Political ecology of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(1): 25-54.

[40] GOSSLING S. Tourism and Development in Tropical Islands:Political Ecology Perspectives[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003: 1-37.

[41] MOSTAFANEZHAD M, NORUM R, SHELTON E, et al. Political Ecology of Tourism: Community, Power and the Environment[M]. New York: Routledge, 2016: 1-22.

[42] BLAIKIE P. Foreword[M]// NEPAL S, SAARINEN J. Political Ecology and Tourism. Oxon: Routledge, 2016: xi-xv.

[43] FOUCAULT M. The Archaeology of Knowledge[M]. Abingdon: Routledge, 1969: 19-30; 193-213.

[44] YOUNG E. Balancing conservation with development in small-scale fisheries: Is ecotourism an empty promise?[J]. Human Ecology, 1999, 27(4): 581-620.

[45] G?SSLING S, HALL M. Tourism and Global Environmental Change: Ecological, Economic, Social and Political Interrelationships[M]. Oxon: Routledge, 2005: 305-320.

[46] EAGLES P. Governance models for parks, recreation and tourism[M]//HANNA K, CLARK D, SLOCOMBE D. Transforming Parks and Protected Areas: Policy and Governance in a Changing World. Oxon: Routledge, 2008: 39-61.

[47] PEET R, WATTS M. Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements (the 2nd Edition)[M]. London: Routledge, 2004: 260-270.

[48] MELS T. Nature, home, and scenery: The official spatialities of Swedish national parks[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2002, 20(2): 135-54.

[49] BYRNE J, WOLCH J. Nature, race, and parks: Past research and future directions for geographic research[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(6): 743-765.

[50] DUFFY R. Nature-based tourism and neoliberalism: Concealing contradictions[J]. Tourism Geographies, 2018, 70(4): 529-543.

[51] YOUNG F. Unsettling the moral economy of tourism on Chiles Easter Island[M]//MOSTAFANEZHAD M, NORUM R, SHELTON E, et al. Political Ecology of Tourism: Community, Power and the Environment. New York: Routledge, 2016: 134-150.

[52] MBAIWA J. Tourism development, dispossession and displacement of local communities in the Okavango Delta, Botswana[M]// NEPAL S, SAARINEN J. Political Ecology and Tourism. London: Routledge, 2018: 193-206.

[53] BERKES F. Rethinking community-based conservation[J]. Conservation Biology, 2004, 18(3): 621-630.

[54] REED M. Power relations and community-based tourism planning[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(3): 566-591.

[55] CHADEROPA C. Co-management of natural resources in protected areas in ‘postcolonial Africa[M]// MOSTAFANEZHAD M, NORUM R, SHELTON E, et al. Political Ecology of Tourism: Community, Power and the Environment. New York: Routledge, 2016: 70-91.

[56] BUCKLEY R. Sustainable tourism: Research and reality[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 528-546.

[57] SYLVIE B, WOOD M. Developing and implementing ecotourism guidelines for wild lands & neighboring communities[M]// LINDBERG K, HAWKINS D. Ecotourism: A Guide for Planners and Manager. North Bennington: Ecotourism Society, 1993: 32-54.

[58] ZAMBRANO A, BROADBENT E, DURHAM W. Social and environmental effects of ecotourism in the Osa Peninsula of Costa Rica: The Lapa Rios case[J]. Journal of Ecotourism, 2010, 9(1): 62-83.

[59] HONEY M. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? [M]. Washington: Island Press, 2008: 71-120.

[60] DUFFY R. Nature Crime: How Were Getting Conservation Wrong[M]. New Haven: Yale University Press, 2010: 187-216.

[61] CASTREE N. Nature[M]. London: Routledge, 2005: 108-176.

[62] DUFFY R, MASS?A F, et al. Why we must question the militarisation of conservation[J]. Biological Conservation, 2019, 232: 66-73.

[63] STONE M, WALL G. Ecotourism and community development: Case studies from Hainan, China[J]. Environmental Management, 2004, 33(1): 12-24.

[64] DAS M, CHATTERJEE B. Ecotourism: A panacea or a predicament?[J]. Tourism Management Perspectives, 2015, 14(4): 3-16.

[65] FLETCHER R. Romancing the Wild: Cultural Dimensions of Ecotourism[M]. Durham: Duke University Press, 2014: 91-112.

[66] WEARING S, SCHWEINSBERG S. Ecotourism: Transitioning to the 22nd Century (the 3rd Edition)[M]. London and New York: Routledge, 2018: 25-42.

[67] P?LSSON G. Nature and society in the age of postmodernity[M]// BIERSACK A, GREENBERG J. Reimagining Political Ecology. Durham: Duke University Press: 70-94.

[68] HEIKKINEN H, GARC?A N, SARKKI S, et al. Context-sensitive political ecology to consolidate local realities under global discourses: A view for tourism studies[M]// NEPAL S, SAARINEN J. Political Ecology and Tourism. London, UK: Routledge, 2018: 211-224.

[69] ZHANG J. Tourism and environmental subjectivities in the Anthropocene: Observations from Niru village, southwest China[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2019, 27(4): 488-502.

[70] MARCINEK A, HUNT C. Friction in the forest: A confluence of structural and discursive political ecologies of tourism in the Ecuadorian Amazon[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2019, 27(4): 536-553.

[71] PECK J, TICKELL A. Neoliberalizing space[J]. Antipode, 2002, 34(3): 380-404.

[72] LOFTUS A. Political ecology II: Whither the state? [J]. Progress in Human Geography. 2020;44(1):139-149.

[73] BRAMWELL B. Governance, the state and sustainable tourism: A strategic-relational approach[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2011, 19 (4): 459-477.

[74] COLE S. A political ecology of water equity and tourism: A case study from Bali[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 1221-1241.

[75] CAMPBELL L. Local conservation practice and global discourse: A political ecology of sea turtle conservation[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2007, 97(2): 313-334.

[76] SAARINEN J. Political ecologies and economies of tourism development in Kaokoland, north-west Namibia[M]//MOSTAFANEZHAD M, NORUM R, SHELTON E, et al. Political Ecology of Tourism: Community, Power and the Environment. New York: Routledge, 2016: 213-230.

[77] JAMAL T, STEIN S, HARPER T. Beyond labels: Pragmatic planning in multistakeholder tourism-environmental conflicts[J]. Journal of Planning Education and Research, 2002, 22(2): 164-177.

[78] BLUWSTEIN J. Creating ecotourism territories: Environmentalities in Tanzanias community-based conservation[J]. Geoforum, 2017, 83: 101-113.

[79] GHOSH P, GHOSH A. Is ecotourism a panacea? Political ecology perspectives from the Sundarban Biosphere Reserve, India[J]. GeoJournal, 2019, 84: 345-366.

[80] COOKE L. Indigenous-Settler relations and the ‘othered side of British Columbias Sun Peaks Resort[M]//NEPAL S, SAARINEN J. Political Ecology and Tourism. London: Routledge, 2018: 225-238.

[81] QIAN Z. Territorial governance, market integration and indigenous citizens in Chinas state-led eco-tourism: Developing the Xixi national wetland park[J]. Journal of China Tourism Research, 2021, 18(2): 1-20.

[82] MOSTAFANEZHAD M. The materiality of air pollution: Urban political ecologies of tourism in Thailand[J]. Tourism Geographies, 2021, 23(4): 855-872.

[83] WALKER P A. Reconsidering ‘regional political ecologies: Toward a political ecology of the rural American west[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(1): 7-24.

[84] ZHONG L, ZHANG X, DENG J, et al. Recreation ecology research in Chinas protected areas: progress and prospect[J]. Ecosystem Health and Sustainability, 2020, 6(1): 1813635.

[85] UNWTO. Report of the Secretary-General—A/15/7[EB/OL].[2023-07-04]. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2003. 1.g6j3463800773777?role=tab.

[86] 張朝枝, 曹靜茵, 羅意林. 旅游還是游憩? 我國國家公園的公眾利用表述方式反思[J]. 自然資源學報, 2019, 34(9): 1797-1806. [ZHANG Chaozhi, CAO Jingyin, LUO Yilin. Tourism or recreation? Rethink the expression of the public use in Chinese national parks[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(9): 1797-1806.]

[87] 吳必虎, 謝冶鳳, 張玉鈞. 自然保護地游憩和旅游: 生態系統服務、法定義務與社會責任[J].旅游科學, 2021, 35(5): 1-10. [WU Bihu, XIE Yefeng, ZHANG Yujun. Recreation and tourism supply in protected areas: Ecosystem services, legal obligations, and social responsibilities[J]. Tourism Science, 2021, 35(5): 1-10.]

[88] EAGLES P, MCCOOL S F, HAYNES C. Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management[M]. Gland: UNEP, WTO, and IUCN, 2002: 1-183.

[89] 嚴旭陽. 以“兩山論”為指導,推動旅游業高質量發展[J]. 旅游學刊, 2020, 35(10): 1. [YAN Xuyang. Guiding by the “lucid waters and lush mountains are invaluable assets”, promoting the high-quality development of tourism industry[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 1. ]

[90] 崔鳳軍. 休閑旅游業:綠水青山與金山銀山之間的重要轉換器[J]. 旅游學刊, 2020, 35(10): 1-3. [CUI Fengjun. Leisure tourism: An important converter between lucid waters and lush mountains and invaluable assets[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 1-3.]

[91] BIANCHI R. The ‘critical turn in tourism studies: A radical critique[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(4): 484-504.

[92] POLLOCK A. Social Entrepreneurship in Tourism: The Conscious Travel Approach[M]. London & UK: TIPSE Tourism, 2015: 50-57.

[93] DWYER L. Saluting while the ship sinks: The necessity for tourism paradigm change[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2018, 26(1): 29-48.

[94] SAARINEN J, ROGERSON C M, HALL C M. Geographies of tourism development and planning[J]. Tourism Geographies, 2017,19(3): 303-317.

[95] BAILEY S, BRYANT R. Third World Political Ecology: An Introduction (the 1st Edition)[M]. London, UK: Routledge, 1997: 184-189.

[96] 史甜甜. 全球旅游化拓展至中國邊遠區域的路徑研究:喀納斯的旅游地制造為例[D]. 廣州: 中山大學, 2014. [SHI Tiantian. The Path of the Global Touristification Extending to the Remote Area of China: Case of the Making of Kanas as a Tourist Place[D]. Guangzhou: Sun Yat-sen University, 2014.]

[97] 周雪光, 練宏. 政府內部上下級部門間談判的一個分析模型——以環境政策實施為例[J]. 中國社會科學, 2011(5): 80-96;221. [ZHOU Xueguang, LIAN Hong. Bureaucratic bargaining in the chinese government: The case of environmental policy implementation[J]. Social Sciences in China, 2011(5): 80-96;221.]

[98] 蔡運龍. 生態問題的社會經濟檢視[J]. 地球科學進展, 2020, 35(7): 742-749. [CAI Yunlong. Socio-economic perspectives on ecological problems[J]. Advances in Earth Science, 2020, 35(7): 742-749.]

[99] 唐嘯, 周紹杰, 趙鑫蕊, 等. 回應性外溢與央地關系: 基于中國民眾環境滿意度的實證研究[J]. 管理世界, 2020, 36(6): 120-134; 249. [TANG Xiao, ZHOU Shaojie, ZHAO Xinrui, et al. Central-local relations and government responsive spillover: An empirical research of Chinese citizens satisfaction with environmental governance[J]. Management World, 2020, 36(6): 120-134; 249.]

[100] 周業安. 地方政府競爭與經濟增長[J]. 中國人民大學學報, 2003(1): 97-103. [ZHOU Yean. Local government competition and economic growth[J]. Journal of Renmin University of China, 2003(1): 97-103.]

[101] 戴維·哈維. 正義、自然和差異地理學[M]. 胡大平, 譯. 上海: 上海人民出版社, 2017: 136-169. [HARVEY D. Justice, Nature and the Geography of Difference[M]. HU Daping, trans. Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 2017: 136-169.]

[102] ADAMS W. Green Development: Environment and Sustainability in the Third World[M]. London, UK: Routledge, 1990: 148-153.

[103] HARVEY D. The New Imperialism[M]. Oxford, UK: University Press, 2003: 87-137.

[104] FLURI J. Political geography 1: Extractions[J]. Progress in Human Geography, 2021, 45(4): 855-865.

[105] SMITH N. Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space (the 3rd Edition) [M]. Athens: University of Georgia Press, 2008: 49-91.

[106] SULTANA F. Political ecology II: Conjunctures, crises, and critical publics[J]. Progress in Human Geography, 2021, 45(6): 1721-1730.

[107] WALL G. Tourism planning Rhetoric and reality[M]// ANDRIOTIS K, STYLIDIS D, WEIDENFELD A. Tourism Policy and Planning Implementation Issues and Challenges. London: Routledge, 2019: 22-35.

[108] HARVEY D. Neoliberalism as creative destruction[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2007, 610(1): 21-44.

[109] 郝棟. 自然辯證法中的“自然”與“辯證”[J]. 中共中央黨校(國家行政學院)學報, 2022, 26(1): 61-68. [HAO Dong. “Nature” and “dialectics” of dialectics of nature[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C. (Chinese Academy of Governance), 2022, 26(1): 61-68.]

[110] HUANG Z, PANG Q, BAO J. A regulation for inappropriate interactions between local children and tourists in poor destinations[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2023(6): 2220982.

[111] 保繼剛, 楊兵. 旅游開發中旅游吸引物權的制度化路徑與實踐效應——以“阿者科計劃”減貧試驗為例[J]. 旅游學刊, 2022, 37(1): 18-31. [BAO Jigang, YANG Bing. Institutionalization and practices of the“rights to tourist attractions”(RTA) in “Azheke Plan”: A field study of tourism development and poverty reduction[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(1): 18-31.]

[112] LATOUR B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987: 116-148.

[113] REN C, PRITCHARD A, MORGAN N. Constructing tourism research: A critical inquiry[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37 (4): 885-904.

Tourism Political Ecology and Potential Research Topics in Chinese Context

ZHANG Haizhou1, WENG Shixiu1, BAO Jigang2, Jarkko SAARINEN3

(1. Department of Tourism, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China;

2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China;

3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519000, China;

4. Geography Research Unit, University of Oulu, Oulu FI-90014, Finland)

Abstract: The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China clearly stated, “We must uphold and act on the principle that lucid waters and lush mountains are invaluable assets, and we must remember to maintain harmony between human and nature when planning our development.” In the extensive promotion of ecological civilization in China, the conflicts between ecological conservation and tourism development have drawn large amounts of attentions from the society. However, scientific and in-depth elaborations based on real social and political development are lacking. Originating from structural Marxism, political ecology can be a possible solution for ecological issues. It researches interactions between socio-ecological process and the scale of politics by using a balanced and integrated theoretical approach. The present research uses the method of Foucaults knowledge archaeology and reviews political ecology and the relating tourism literature, with the focus on contemporary realities, theoretical origins and development, the role of tourism in it as well as issues in Chinese context. Three major topics in tourism related political ecology research were summarized: (1) tourism development and natural resource management in protected areas from the political economic perspective; (2) critique of ecological tourism discourse from the post-structuralist perspective; and (3) research on practices in sustainable development and environmental justice. Furthermore, the present research takes the perspective of political ecology, reflects the historical achievements and current issues of Chinas ecological and tourism development, and links to policy logic outlined in the report of the 20th National Congress of the Communist Party of China. To this end, potential research topics on tourism political ecology in Chinese contexts are suggested in this study: the political economy in the tourism development process in protected areas, the micro-political process of resource utilization and sustainable livelihoods in communities in protected areas, and dialectical nature of the Two Mountains Theory and its linkages to ecological development in the real world. It is hoped by authors of the present research that Chinese tourism research conduct in-depth investigations into ecology-tourism-man-earth relationship from the theoretical perspective of political ecology. In addition, successful ecological civilization practices in China are expected to be transformed to academic research and promoted to other countries and societies in the world.

Keywords: Two Mountains Theory; ecotourism; political ecology; ecological civilization; critique

[責任編輯:吳巧紅;責任校對:劉? ? 魯]