社會建構主義視角下鄉村旅游地鄉村性表征及其時空演化

洪學婷,黃震方,賈文通,沈偉麗

[摘? ? 要]鄉村旅游地精準把握鄉村性特征,能有效提升其核心競爭力。文章以南京市世凹桃源村、大山村和漆橋村為案例地,綜合運用定性與定量的研究方法,刻畫了鄉村旅游地鄉村性表征及時空演化特征。研究發現,鄉村性表征的核心范疇包括鄉村物質環境、社會行為和精神文化。旅游發展前的表征與農業密切相關,旅游發展后,旅游特征強化。時間演化方面,不同案例地的鄉村性表征水平和變化方向具有差異,世凹村和漆橋村的鄉村性表征水平呈下降態勢,而大山村的鄉村性表征水平呈增長趨勢。物質環境和社會行為維度呈現降低趨勢,而精神文化方面的感知明顯增強。空間演化方面,物質環境維度的鄉村性表征空間分布格局以“小集聚、大分散”為特征,社會行為維度的鄉村性表征表現出“大集聚、小分散”的空間特征,精神文化維度的鄉村性表征具有“小集聚”的分布特征,在旅游發展后,鄉村性表征空間格局均呈現更為集聚的演化趨勢。

[關鍵詞]鄉村性;旅游地;表征;時空演化;鄉村

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0048-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.008

引言

鄉村積淀了中華民族千年文明的基因,鄉村性彰顯著鄉村的獨特之處,這些典型的鄉村性要素成為旅游發展的亮點,鄉村旅游的發展依賴鄉村性。對鄉村性的探索能形成關于鄉村性的理性認識,科學指導鄉村旅游地鄉村性的營造,為中國廣袤鄉村的發展建設提供參考依據,助力鄉村產業振興。

鄉村性主要指構成鄉村地區的特征屬性,也是用于區分該地區有別于其他地區的本質屬性[1]。國內外學者廣泛關注了鄉村性,研究集中于概念界定[2-3]、鄉村性指數評價[4-5]、鄉村性的時空演化[6-8]、鄉村性表征[9-10]等方面。依據鄉村性的定義類型可以將鄉村性研究劃分為兩類[11],一類是描述性定義,該類研究中學者們通過總結鄉村不同于城市的本質特征來界定鄉村[12],主要根據鄉村特征或客觀指標進行統計計算,多使用人口密度和離城市中心的距離等指標[13],研究成果應用于政策和實踐。描述性定義因缺乏動態描述和文化特征而被批評,同時,也沒有一組鄉村性指標能普遍適用于所有鄉村。另一類是社會文化定義,學者們認為,對鄉村性的描述應是多樣的,取決于群體、地域特征[10,14-15]。在鄉村旅游研究領域,鄉村性的研究更多偏向于社會文化定義,如已有研究關注了鄉村性概念在鄉村旅游中的理解[16]、鄉村旅游地鄉村性的測度[17]、鄉村性的社會建構[18]、旅游發展對鄉村性的影響[19]、鄉村性感知對消費者行為的影響[20]等方面。因鄉村異質性較強,已有研究中對鄉村性表征及感知維度沒有形成共? ? ?識[17],旅游開發對鄉村旅游地鄉村性的影響仍不明晰,盡管較多研究認同旅游發展對鄉村性的強化作用[19],但部分研究也指明了不當的旅游開發會弱化鄉村性[21],鄉村性表征要素的空間演變規律也有待探索[22]。旅游地的鄉村性是為旅游者營造,更具有社會文化屬性,社會建構主義強調了鄉村性的社會文化建構屬性,可以從社會建構的理論視角來理解鄉村性[18,23-24]。

社會建構主義作為一種哲學范式,認為社會現實是建構的,是社會實踐和社會制度的產物,也是社會群體互動和協商后的結果[25-27]。鄉村性的社會建構指人類行為主體在社會活動實踐中勾勒、描述、創造著關于鄉村性的現實[28]。人們對鄉村性的認知并不是與生俱來的,而是在社會發展過程中基于人際的實踐來不斷協商、維護和建構的[29-30]。鄉村性被認為是社會文化建構的產物,相關研究更多從鄉村性物理空間的計量轉向對社會空間中感知和表征的研究[10]。從社會建構主義視角出發,能夠增強鄉村性社會屬性的認識,實現對鄉村空間變化的描摹和深度理解,豐富對鄉村性表征和實踐空間的研究。鑒于此,通過構建鄉村性表征體系,歸納總結鄉村性表征維度結構,基于公眾參與式制圖的方法,探討鄉村性表征的時空演變,增強對鄉村性表征空間格局和演化的認識,科學指導鄉村旅游實踐。

1 研究方法與數據來源

1.1 案例地概況

空間選擇方面,考慮到鄉村旅游地多為城市居民的休閑目的地,且旅游地類型多樣,為獲得更為客觀、公正的研究結果,進而選取了大城市周邊的多元鄉村旅游地。南京市周邊基于穩定的市場需求形成典型的鄉村旅游地,因此,以位于江蘇省南京市江寧區的世凹桃源村(世凹村)、位于高淳區的大山村和漆橋村作為案例地。世凹村距離市中心較近,依賴牛首山景區,形成穩定的以農家樂接待為主的旅游服務業。大山村的鄉村旅游發展依賴政府的支持和高淳國際慢城的旅游輻射效應,同時,大山村具備較為優越的自然環境和深厚的地方文化底蘊,產生較好的旅游消費市場,主要以農家樂接待為主。漆橋村以明清時期傳統建筑著名,也是孔姓在江南形成的最大集聚地,是典型的古村落旅游地,鄉村旅游以觀光游覽為主,旅游發展處于初級階段。

時間選擇方面,主要根據案例地旅游發展主要歷程,選擇旅游發展前和旅游發展后兩個代表性的時間節點進行演化的分析。3個案例地均在2012年左右邁入鄉村旅游初步發展的階段,2011年,江寧區開始著力打造以世凹村為代表的鄉村旅游地,2012年正式開村營業。高淳國際慢城在2010年獲得國際慢城聯盟組織授予的慢城稱號,進入旅游迅速發展階段。漆橋村在2012年對村落進行了維護和修復,于2013年列入中國傳統村落名錄,于2014年入選中國歷史文化名村。2012年之前,只有世凹村和大山村的少數居民自主從事旅游接待業,鄉村沒有進行大規模的改造,鄉村性的變化較小。以2012年為旅游開發的主要時間節點,同時提前與推后一段時間,用2005年代表旅游發展前的情況,用2020年來表征旅游開發后的情況,以分析旅游發展前后鄉村性的變化。

1.2 研究方法

本研究運用定性與定量的研究方法,通過質性編碼提煉鄉村性表征維度結構,利用配對樣本T檢驗和參與式制圖法揭示鄉村性表征的時空演化特征。

鄉村性表征及其變遷主要通過質性編碼進行分析,基于選擇式、核心式和開放式編碼3個層級展開。質性研究資料處理分為類屬分析和情境分析,本研究中主要運用的是類屬分析,強調資料表現的主題,主要是對鄉村性的表征進行橫向歸類[31]。

縱向研究相對于橫截面的研究而言,可以描述事物的連續性變化,基于此,可以進一步合理地推論變量之間的因果聯系。縱向研究可以劃分為前瞻性和回顧性兩大類,前瞻性縱向研究起點是現在,追蹤到未來,而回顧性縱向研究起點在過去,終點在現在。本研究運用回顧性縱向研究,需要被調查者回顧過去,也對鄉村性的表征進行縱向比對[32]。本文采用配對樣本T檢驗方法分析鄉村性時間演化,作為參數檢驗,配對樣本T檢驗具有誤差率低、高效率以及樣本數量要求低的特征,能夠有效檢驗鄉村性變化方向[33]。鄉村性表征的時空間特征主要通過參與式制圖法展現[34],通過公眾參與式地理信息系統獲取居民對鄉村性表征這一社會文化現象的理解,收集相關空間分布數據進行分析。具體操作步驟為,填圖前,被調查者展示案例地遙感影像圖和示意圖,進行輔助講解和說明,提高識圖和填圖的準確性。在被調查者對鄉村生活觀察、實踐和理解的基礎上,要求其標注旅游發展前、旅游發展后兩時間節點中認可的典型鄉村性表征元素,并勾選表征水平。基于地圖,需要被調查者標注出典型鄉村性表征的位置(5~10個表征要素)。根據要素進行代表性程度評價,1~5表示從“非常沒代表性”到“非常有代表性”,匹配后的鄉村性表征點具有空間位置屬性和鄉村性表征水平屬性,后通過核密度[35-36]進行分析。

1.3 數據來源

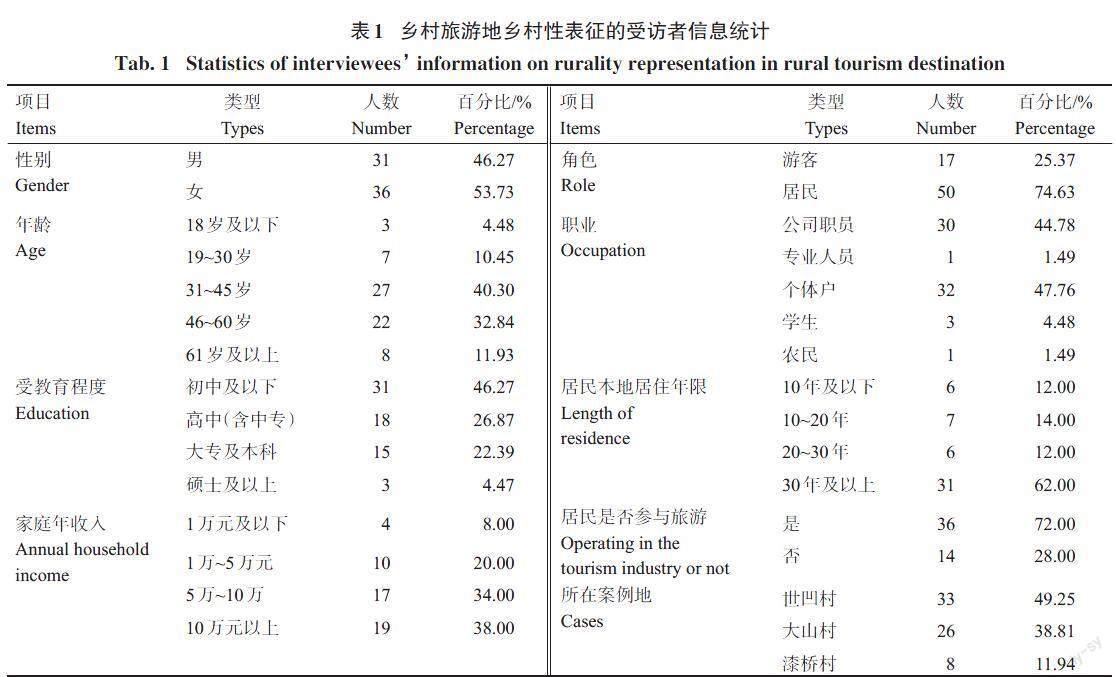

為了解鄉村旅游地鄉村性的表征和演化過程,訪談對象主要為地方居民,輔以旅游者。地方居民對鄉村性變化的感知最為清晰,居民是主要的當地調研對象。旅游者多為附近的居民,重游率較高,主要關注了其對旅游發展后鄉村性表征的認知。旅游地鄉村性建構的對象為旅游者,在鄉村性表征的認知調查中不能忽視其話語表達。基于訪談提綱進行半結構訪談,主要關注被訪談者對旅游發展前后鄉村性表征以及變遷的認知。共獲取訪談時長為14.67小時,轉錄文本共計182 317個字符。被訪談者的主要人口統計特征如下(表1)。調研于2019年6月14—15日和8月27—30日分別在世凹村、大山村和漆橋村展開。對訪談樣本進行質性編碼過程中,直至第40位被訪談者的編碼過程中不再出現新的核心類屬,基本實現數據的飽和。

為實現鄉村性時空演化的分析,對鄉村旅游地村民進行參與式制圖調研,在3個案例地各發放旅游發展前和旅游發展后兩個時間節點的填圖問卷100份,其中,在世凹村回收100份,大山村回收96份,漆橋村回收84份,回收有效問卷280份,有效率93.33%。旅游發展前,世凹村、大山村和漆橋村分別得到301、246、235個節點,旅游發展后分別得到291、314、228個節點,共計獲得1615個位置點。對每個點進行賦值,賦值數值來自對鄉村性表征的評價值。填圖問卷后附鄉村性評價,其中,大山村的物質環境維度題項包括山地、水域、林地、耕地、植物、動物、鄉村建筑;社會行為維度包括鄉村生產方式、鄉村美食、鄉村休閑娛樂、鄉村生活方式、鄰里關系、語言;精神文化維度包括鄉村民俗、節慶活動、遺址遺跡、精神信仰、道德習慣、歷史人物。因地方資源稟賦差異,世凹村和漆橋村的鄉村性表征評價值題項與大山村略有區別,如漆橋村的鄉村建筑題項調整為古建筑、古橋和古街巷。通過ArcGIS對案例地鄉村性表征進行核密度分析,搜索半徑設置為10 m,其他按照默認設置。

2 鄉村旅游地鄉村性表征及時空演化

2.1 鄉村旅游地鄉村性表征

按照社會建構主義,人們在不同的社會文化背景中會形成關于鄉村的不同認知。不同地域基于地方文化特征會形成差異性的鄉村性表征。鄉村旅游地鄉村性表征隨社會文化背景的變遷而改變,具有動態性。在承認自然景觀的差異性基礎上,本研究強調人類社會如旅游發展過程對鄉村性的建構。

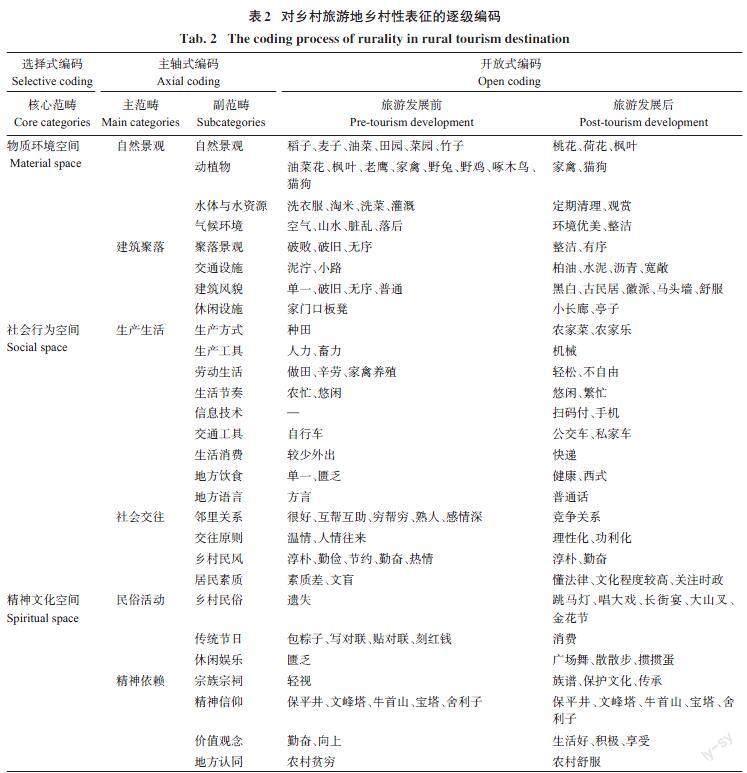

基于質性編碼,對訪談樣本進行概念化,進行了3級編碼,獲得了鄉村旅游地鄉村性表征的3個核心范疇——物質環境(物理空間)、社會行為(體驗空間)和精神文化(精神空間),3個核心范疇從具象空間走向抽象空間,地-人地交互-人的屬性轉換,具有層層遞進的屬性,高層次的空間不囊括低層次的空間。物質環境空間是可感知的物理空間,指物理空間中的自然資源稟賦和建筑聚落,包括自然景觀、建筑聚落兩大主要方面,社會行為空間是人類各種社會行為關系凝結的空間,包括生產生活、社會交往等方面內容,精神文化空間是人的精神文化空間,包括民俗活動、精神依賴等[37](表2)。建筑聚落主要囊括了自然景觀、生產生活、社會交往、民俗活動、精神依賴6個主范疇。

鄉村性表征在旅游發展前主要以農業為核心表征,不論是物質環境、社會生活還是精神文化方面的表征均呈現農業的根源性特征,物質環境以“農田”“田園”為重要表征,鄉村建筑破舊、無序;社會生活環繞著農業生產生活展開,農業生產活動增加以居民辛苦、勤勞為重要內涵,社會交往也是以情義交往為準則;精神文化表征更是以農耕文化為典型表征,民俗文化與農業生產生活息息相關,精神追求具有淳樸的特質。旅游發展后,鄉村性表征以旅游產業為核心,物質環境中農業要素減少,以觀賞性景觀為主,鄉村建筑環境具有較大改善,整潔、有序成為主要表征;社會生活交往方面從原來的“重情義”走向偏“利益”;精神文化空間呈現出文化表征的復興,鄉村居民的精神面貌仍然具有原本的“簡單”“淳樸”等特質,地方認同增強,精神文化更為富足。

在鄉村性表征變遷過程中,鄉村性表征隨旅游業的發展呈現出新的內涵,具有顯著的社會建構特征。不同群體的認知存在顯著差異,居民的鄉村性表征更體現出農村現代化的需求,旅游者關注的是美化的理想鄉村表征。鄉村性測度與建構標準應考慮到鄉村性的社會建構特征,在旅游地,鄉村性的建構應充分考慮旅游者的需求。建構的鄉村性既不是完全傳統的鄉村性,也不是完全現代化的鄉村性,而是在保障現代化需求基礎上充分保留優秀傳統鄉村的特質,綜合表現為理想鄉村的特征。

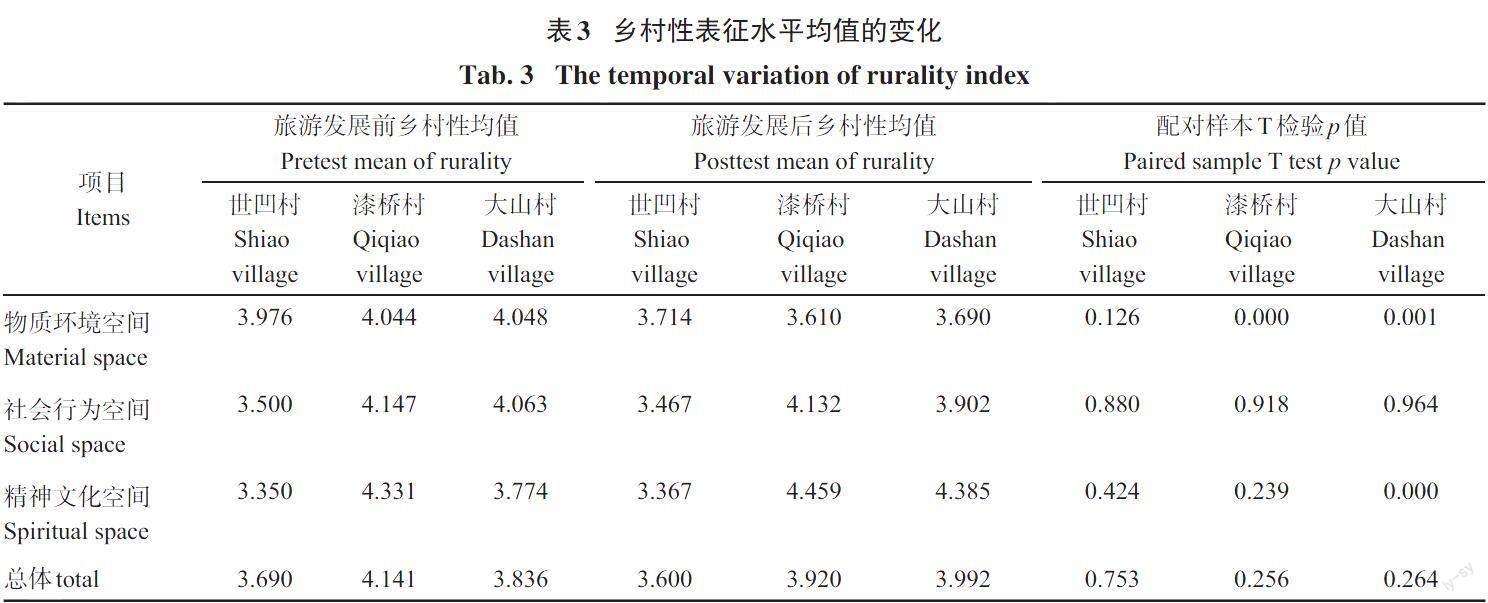

2.2 鄉村旅游地鄉村性的時間演化

基于參與式制圖法過程中獲取的旅游發展前后鄉村性表征水平的評價值,運用配對樣本T檢驗進行時間演化方向的判斷,鄉村旅游地的鄉村性演化呈現差異性特征(表3)。總體上,世凹村和漆橋村的鄉村性表征均值呈下降趨勢,旅游開發并沒有帶來鄉村性的回升。世凹村鄉村性表征均值從3.690下降到3.600,漆橋村從4.141下降到3.920。大山村鄉村性表征均值呈現上升趨勢,從3.836增長到3.992。旅游發展前的鄉村性表征水平來看,從漆橋村、大山村至世凹村鄉村性表征均值依次遞減。旅游發展后,大山村、漆橋村到世凹村鄉村性表征均值依次遞減。

物質環境維度的鄉村性表征均值均呈現下降態勢。世凹村的鄉村性表征均值從3.967降至3.714。大山村鄉村性表征均值從4.048降至3.690。漆橋村表征均值從4.044降至3.610。鄉村旅游開展后,居民對山地、水域、林地、耕地、植物、動物等自然環境的表征感知均弱化,對建筑聚落感知有增強,整體物質環境空間的鄉村性呈下降趨勢,其中,漆橋村和大山村的鄉村性變動達到顯著性水平。

社會行為維度的鄉村性表征均值也呈現下降態勢。世凹村鄉村性表征均值從3.500下降為3.467,大山村從4.063降至3.902,漆橋村從4.147降至4.132。社會行為空間的表征內涵豐富,認知具有較大差異,3個村落的社會行為空間表征均值下降均未達到顯著水平。

精神文化維度的鄉村性表征均值呈上升趨勢。世凹村鄉村性表征均值從3.350升至3.367,大山村從3.774升至4.385,漆橋村從4.331升至4.459。旅游發展后,居民對鄉村民俗、節慶活動、遺址遺跡、精神信仰、道德習慣、歷史人物等方面感知均增強。其中,大山村因民俗文化資源豐富,在旅游開發后對地方民俗充分活化利用,居民對其表征感知更為明顯,并達到顯著水平。

從案例地具體發展情況來分析,世凹村坐落于牛首山風景區腳下,緊鄰市場,交通便捷,居民開展農家樂旅游接待,盡管該村落進行了整體景觀的改造,但是自然景觀明顯減少,生活具有現代化特征,整體鄉村性水平弱化。漆橋村為傳統村落,盡管位于城市遠郊,保留了較為完整的古建筑,也進行了修繕,但是旅游開發還不完善,存在生態環境衛生問題,旅游發展對鄉村性的積極影響較少,整體鄉村性水平弱化。大山村旅游發展相對較好,依賴高淳國際慢城的發展,政府、企業多方積極推動該村落的鄉村旅游發展,盡管自然景觀及生活方式等呈現旅游地特征,但旅游開發對精神文化要素進行了充分的挖掘和活化利用,活態化展示地方典型民俗,如大山叉、跳五猖、跳馬燈等,精神文化感知水平的提高促使大山村的鄉村性整體提高。

2.3 鄉村旅游地鄉村性的空間演化

根據鄉村性表征水平的空間分布(圖1),空間分布集中在山體、水源、林地、田地、建筑聚落、生產生活區和精神文化外顯載體上。旅游發展后,世凹村、漆橋村和大山村的鄉村性表征空間格局呈現集聚態勢。

總體而言,世凹村的鄉村性表征以山地(桃花山、房后山、牛首山)、林地、田園、池塘、居民住宅、鄉村主干道、唐塔、鄭和墓、鄭和湖等為主。大山村的鄉村性表征以山地(大山、小山)、林地、田園、水庫、鄉村建筑、芮氏祠堂、大山寺、天地戲臺、文峰塔等為主。漆橋村的鄉村性表征以林地、田園、水體(水庫、池塘)、傳統建筑、漆橋老街、南陵關、保平井、保安井、孔氏宗祠、土地廟等為主。以上鄉村性表征也是旅游地最顯著的外顯要素,呈現空間集聚特征,形成了鄉村的核心吸引力。旅游發展后,以人為核心的要素不斷影響著鄉村的鄉村性,建筑面積增加,自然景觀面積縮減,人類活動更加豐富,以人為核心的區域成為主要集聚區域。

分維度而言,物質環境維度,鄉村性表征呈現出分散性集聚的空間格局,以點狀集聚分布為主,呈“小集聚、大分散”格局,且在旅游開發后,鄉村性表征更趨于集聚(圖2)。

自然環境維度的典型鄉村性表征包括耕地、山地、水體、林地、田園等,空間分布廣泛且分散。隨旅游發展深入,鄉村表現出土地利用方式的變化,進而展現在鄉村性表征上。鄉村用地如耕地、林地、水域轉變成了旅游服務用地,道路、停車場等基礎設施面積增加。鄉村自然空間表征也從原來的生產性的景觀演變成為觀賞性景觀。旅游發展后,鄉村性表征從農業生產性景觀如稻田、麥子、水田、油菜等變換為觀賞性景觀如茶園、楓樹林等,農業自然景觀面積減少,表征要素呈現出集聚分布趨勢。

建筑聚落是鄉村性表征的重要維度。旅游發展前,案例地鄉村建筑無序雜亂、破舊,旅游發展后進行了統一的規劃和修繕,形成具有典型鄉村建筑風格的旅游服務社區,增強了鄉村氛圍。旅游用地面積具有一定擴張,出現了改造或新建的家庭旅館、農家樂和特色民宿等,拓展了生產空間。鄉村旅游地多依賴“馬路經濟”,圍繞街道形成旅游和居住功能共存的區域,呈規模化發展。旅游發展后,鄉村建筑表征點增多,建筑聚落的鄉村性表征表現出顯著的空間集聚。世凹村、大山村的鄉村建筑沿道路向邊際擴散,旅游發展后,鄉村建筑均被營造成徽派風格,鄉村性感知集聚。漆橋村只在原基礎上進行了修繕,村落格局仍為魚骨狀,村落格局略有擴張,建筑聚落感知分布更為集聚。

社會行為空間的鄉村性表征聚集于生活空間,即居民住宅區,也分散分布于生產空間,如田地、林地附近,表現出“大集聚,小分散”的空間特征,多為帶狀空間集聚格局,旅游發展后,社會行為維度的鄉村性表征更集中于生活空間,呈集聚分布態勢(圖3)。

在旅游開發之前,鄉村生產生活以農業生產為核心主題,表征要素分布于耕地、水域和林地等區域,生產生活表征要素數量較少。旅游發展后,隨著農家樂、民宿等旅游服務業的展開,生活資料變成生產資料,生產和生活方面的鄉村性表征區重合,均分布于住宅區,空間演化呈現集聚特征,空間格局依賴鄉村村落格局,多呈現帶狀空間結構特征。在旅游發展前,漆橋村、大山村以及世凹村鄉村生產生活的表征要素集聚在鄉村建筑、生活區,分散分布在村落周邊的耕地。旅游開發后,居民住宅擴建或修建成為特色民宿、餐飲等,建筑面積有一定的擴張,旅游引導著村落生產生活元素集中在主街建筑周邊,集中在居民的生活區,表征元素具有集聚態勢。

在旅游開發前,鄉村社會交往的表征集中分布在鄉村住宅區,分散分布在鄉村周邊耕地、林地等區域。旅游開發后,旅游經營活動的主體之間存在競爭關系,另有非本地人基于旅游經營動機進駐,導致熟人社會被打破,社會交往空間仍然集中在住宅區,鄉村和睦的氛圍感知弱化。旅游發展前,鄰里社群關系主要依賴地緣和血緣延展,旅游發展后,在地緣、血緣基礎上具有業緣的新要素注入。世凹村、大山村以及漆橋村的社會交往空間也在居民住宅區形成了相對明顯的集聚。旅游開發前,社會交往空間表征集中在鄉村居民區和周邊地域。旅游發展后的鄉村居民閑暇時間減少,鄉村性表征呈現減少趨勢。

精神文化空間的鄉村性表征主要是依賴歷史遺跡、民俗活動等現實要素來展現。實際上,因為各鄉村文化依存的差異,呈現的歷史遺跡的空間分布具有顯著差異性。整體圍繞遺址遺跡、民俗活動等外顯文化遺存呈集聚分布特征(圖4),全局具有“小集聚”的分布特征,呈多點隨機分布。同時,精神文化要素都是長時間的累積,旅游發展前后空間格局差異較小。

民俗活動的鄉村性表征呈散點狀分布,民俗活動及其外顯表征依賴村落的發展歷史,具有顯著的地方特色,呈現“小集聚”的分布特征。在旅游活動的推進下,鄉村民俗被活化利用,居民也成為民俗文化的表演者,其鄉村性感知更為明顯。大山村的鄉村民俗豐富,打叉、跳五猖、長街宴等民俗活動在旅游活動的推進下成為鄉村文化重要表征。同時,也有鄉村旅游地修復、重建重要的民俗和文化表征,實現鄉村性的建構。漆橋村新修建了南陵關和孔氏宗祠,呈現新的集聚空間。

精神依賴層面的鄉村性表征空間分布格局具有較大差異,隨著旅游發展,鄉村精神文化要素得到活化利用,感知更為明顯,精神文化要素的鄉村性表征空間分布傾向于集聚。旅游發展前的鄉村居民的精神依賴表征主要集中于村落的寺廟、戲臺、祠堂、古井等精神文化表征點,旅游發展后,修繕了原有建筑,整理、規劃并建設了新的鄉村精神文化載體,如大山村修復了農耕文化園,漆橋村修復了孔氏宗祠、南陵關,鄉村文化的重要表征仍集聚分布在原有區域,有部分表征點的增加,表征強度增高。

3 結論與討論

3.1 結論

(1)基于訪談和質性編碼,本文對訪談文本進行類屬分析,收斂了鄉村性表征的3個核心范疇分別為物質環境、社會行為和精神文化維度,6個主范疇分別為自然環境、建筑聚落、生產生活,社會交往、民俗活動和精神依賴。旅游發展前鄉村性表征與農業密切相關,旅游發展后的鄉村表征以旅游為核心要素,旅游特征顯著強化。

(2)鄉村旅游地的鄉村性表征時間演化呈現差異性。世凹村和漆橋村的鄉村性表征水平具有下降態勢,大山村呈現上升趨勢,這反映了鄉村旅游地鄉村性的演化具有辯證性。但也存在共性,案例地鄉村性表征精神文化維度呈現增長趨勢,物質環境和社會行為維度主要呈下降趨勢。

(3)鄉村旅游地鄉村性表征呈現更為集聚的演化特征。物質景觀、社會行為和精神文化空間的鄉村性表征分別呈現“小集聚、大分散”“大集聚、小分散”和“小集聚”的分布特征,依賴于人類活動和旅游活動的展開,以地為中心的農業空間結構特征轉移到以人為核心的旅游空間表征上,均呈現更為集聚的發展趨勢。

3.2 討論

鄉村性表征維度方面,已有研究強調了物質環境、社會生活和精神文化[38-39]是吸引城市旅游者前往鄉村的重要吸引力,也是鄉村和城市區別之處,本研究形成的鄉村性維度是對旅游地鄉村性主要表征的提煉和總結。鄉村性表征演化方面,居民和旅游者對鄉村性表征的認識產生了變遷,這一變遷反映了鄉村旅游地的社會現實。按照社會建構主義,鄉村性的認知是社會主體基于社會實踐形成的共識,隨著社會實踐的變遷,鄉村性認知的元素和內涵也隨之變遷。基于此,鄉村性不是僵化的地理空間,而是社會實踐建構的結果認知,是動態變化的。進而,旅游地建構的鄉村性需要符合旅游者鄉村性體驗需求,應具有理想鄉村的特征,符合時代需求,也是對傳統鄉村性的推陳出新。

鄉村性的時間演化方面,已有研究證實,在現代化的背景下,一般鄉村的鄉村性呈現弱化的趨勢[6-7],而在旅游情景下鄉村旅游地的鄉村性演化存在差異,有研究提出,旅游發展能夠對鄉村性產生積極影響,劉沛林和于海波在對傳統古村落的研究時發現,旅游開發實踐對爨底下村的鄉村性傳承起到一定積極作用,主要是增加居民經濟收入以及修繕住宅等提高了本地居民對鄉村性傳承的認可[39,41]。但也有研究指出,旅游開發與鄉村性保護之間存在悖論[42-43],席建超等基于野三坡旅游區3個村落土地利用演變進程分析發現,旅游發展水平越高,鄉村性水平越低,并強調旅游發展與區位條件是重要的影響因素。通過本研究對多元案例地鄉村性演化結果的分析可知,鄉村性演化存在差異性,佐證了旅游研究領域中對鄉村性演化結果辯證性的認知[44]。資源本底千差萬別的鄉村基于多元鄉村旅游發展模式會產生差異性的演化方向。世凹村主要依賴便利的交通與緊鄰市場的區位條件開展鄉村旅游,但受現代化影響較大,綜合形成鄉村性弱化趨勢。漆橋村為傳統古村落,雖然也位于城市遠郊,但開發不完善,旅游的積極影響較小,綜合導致鄉村性的弱化。而大山村位于城市遠郊,資源稟賦較好,在旅游發展動力的推動下形成鄉村性增強的趨勢。因此,可以進一步佐證旅游發展水平、區位條件、資源稟賦等因素是影響旅游地鄉村性演化的重要條件的觀點[42]。分維度鄉村性水平的演化顯示,鄉村性在物質環境和社會行為維度均具有弱化傾向,說明現代化發展進程對鄉村旅游地產生了廣泛影響,同時,旅游發展使得居民的生產方式逐漸非農化,也改變了鄉村物質景觀面貌,實現了基礎設施的現代化。生產方式的變化影響了生活方式,促進了居民社會生活的現代化,綜合影響下形成鄉村物質環境和社會行為維度的弱化。而在精神文化維度方面具有顯著提升,均反映了旅游發展對文化要素的提煉和挖掘。盡管部分精神文化要素如民俗活動已經脫離了原有的使用場景,但是在旅游情景下被活化利用,并賦予了新的意義,成為本地居民比較認同的地方精神文化表征,展現了鄉村精神文化風貌。鄉村性是社會建構的結果,鄉村如何建構鄉村性將顯著影響鄉村性感知的演化方向。

鄉村性的空間演化方面,呈現了鄉村性表征顯著集聚的特征。從社會建構主義觀點來看,鄉村旅游地一點都不“自然”,因為它們是由人類干預,基于特定社會和文化面向旅游者的構建[45],投射著當下的價值觀念。自然景觀呈現顯著的建構特征,不再只以農業生產種植為主,觀賞性的自然景觀成為主要景觀。建筑景觀也進行了外立面的修繕,展現了統一的風格,強化了鄉村氛圍。社會行為方面,鄉村性的表征主要是通過人際活動展開,包括農家樂餐飲服務,展現了旅游活動對居民生活方式的改變,居民交往行為也受到旅游活動的制約和局限。精神文化更多是對地域文化進行挖掘和營銷,增強旅游者文化體驗。鄉村性表征的空間演化展現了社會建構的空間過程。

鄉村旅游地鄉村性的演化受到多元要素的影響,除了受限于資源稟賦、區位條件等先天條件外,更多受到現代化發展(經濟發展、基礎設施建設、區域發展政策等)[8]和旅游發展(旅游發展水平、政府支持、資本投入等)[41,46]兩大主導因素的影響。在現代化的影響下,鄉村的物質環境、社會生活、精神文化日益與城市趨同,鄉村性弱化,而在旅游發展動力下,鄉村旅游地營造著典型的鄉村景觀,努力增強旅游者的鄉村性體驗。但是,在此過程中鄉村性建構又以滿足旅游者的需求為基本要求,因此,鄉村性表征也呈現出現代化特征,綜合影響著鄉村性的演化。旅游發展動力下的演化過程更多是社會建構的綜合結果,社會建構主義強調社會背景在其中的關鍵作用,認為社會價值觀念影響鄉村性認知,甚至認同鄉村性認識先于地理空間存在進而影響旅游地的建構。基于政府、企業、旅游者對鄉村旅游地的理想化設想,多元行動主體基于利益、權力開展協商,主導著鄉村性的建構。鄉村旅游地多元行動主體基于本地資源特質和鄉村性的認知綜合建構鄉村性,一定程度上影響了鄉村性的演化結果。

3.3 研究局限與展望

從社會建構主義的視角進行鄉村性的研究,實現了鄉村性研究從物理空間到社會文化空間的轉變,也實現了從客體空間到主體空間的發展過程,有利于鄉村性的保護和鄉村旅游的可持續發展,研究仍存在不足和局限。首先,研究關注的是大城市周邊的鄉村旅游地,世凹村和大山村均以農家樂模式為主,鄉村性表征變化明顯,其他類型的鄉村旅游地鄉村性變遷情況存在差異,未來也可以基于多類型鄉村旅游地進行比較研究,多元異質的鄉村使得研究結論的推廣應該慎重。其次,社會建構主義理論強調社會認識的形成過程,未來可以深入關注鄉村旅游地鄉村性建構的作用過程。社會建構主義認同不同的案例地基于差異性地域文化形成的鄉村性表征具有顯著差異,未來可以進一步比較不同地域文化背景下呈現的鄉村性表征。最后,本研究采用回顧性縱向調查,研究結果的準確性存在一定欠缺,未來的研究可以采用前瞻性縱向研究,甚至是開展更長、更多時段的跟蹤調查。縱向調查過程中難以剝離旅游發展和其他社會進程對鄉村性的影響,可以進一步通過準自然實驗法,進行一般鄉村和旅游鄉村的對比,剝離出其他因素的影響,關注旅游發展對鄉村性的單一影響。

參考文獻(References)

[1] 張小林. 鄉村概念辨析[J]. 地理學報, 1998(4): 79-85. [ZHANG Xiaolin. On discrimination of rural definitions[J]. Acta Geographica Sinica, 1998(4): 79-85.]

[2] 呂祖宜, 林耿. 混雜性: 關于鄉村性的再認識[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1873-1885. [LYU Zuyi, LIN Gen. Hybridity: Rethinking rurality[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1873-1885.]

[3] 黃震方, 張圓剛, 賈文通, 等. 中國鄉村旅游研究歷程與新時代發展趨向[J]. 自然資源學報, 2021, 36(10): 2615-2633. [HUANG Zhenfang, ZHANG Yuangang, JIA Wentong, et al. The research process and trend of development in the new era of rural tourism in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2615-2633.]

[4] 龍花樓, 劉彥隨, 鄒健. 中國東部沿海地區鄉村發展類型及其鄉村性評價[J]. 地理學報, 2009, 64(4): 426-434. [LONG Hualou, LIU Yansui, ZOU Jian. Assessment of rural development types and their rurality in eastern coastal China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 426-434.]

[5] 王勇,周雪,李廣斌.蘇南不同類型傳統村落鄉村性評價及特征研究——基于蘇州12個傳統村落的調查[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1311-1321. [WANG Yong, ZHOU Xue, LI Guangbin. The rurality appraisal and characteristics of different types of traditional villages in southern Jiangsu province: Based on surveys of 12 traditional villages in Suzhou[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1311-1321.]

[6] 韓冬, 喬家君, 馬玉玲. 快速工業化背景下鄉村性時空分異及其演化——以河南省鞏義市為例[J]. 地理研究, 2017, 36(12):2405-2418. [HAN Dong, QIAO Jiajun, MA Yuling. Spatio-temporal differentiation and evolution of rurality under the background of rapid industrialization: A case study of Gongyi city, Henan province[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2405-2418.]

[7] 孫玉, 程葉青, 張平宇. 東北地區鄉村性評價及時空分異[J]. 地理研究, 2015, 34(10): 1864-1874. [SUN Yu, CHENG Yeqing, ZHANG Pingyu. Spatio-temporal dynamics of rurality in Northeast China[J]. Geographical Research, 2015, 34(10): 1864-1874.]

[8] 董又銘, 郭炎, 李志剛, 等. 長江經濟帶鄉村性的時空分異格局及驅動機制[J]. 自然資源學報, 2022, 37(2): 378-395. [DONG Youming, GUO Yan, LI Zhigang, et al. Spatio-temporal differentiation and driving mechanism of rurality in the Yangtze River Economic Belt[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(2): 378-395.]

[9] HALFACREE K H. Talking about rurality: Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes[J]. Journal of Rural Studies, 1995, 11(1): 1-20.

[10] HALFACREE K H. Locality and social representation: Space, discourse and alternative definitions of the rural[J]. Journal of Rural Studies, 1993, 9(1): 23-37.

[11] NELSON K S, NGUYEN T D, BROWNSTEIN N A, et al. Definitions, measures, and uses of rurality: A systematic review of the empirical and quantitative literature[J]. Journal of Rural Studies, 2021, 82: 351-365.

[12] 范學剛, 朱竑. 西方鄉村性研究進展[J]. 熱帶地理, 2016, 36(3): 503-512. [FAN Xuegang, ZHU Hong. Progress in Western rurality research in China[J]. Tropical Geography, 2016, 36(3): 503-512.]

[13] CLOKE P. An index of rurality for England and Wales[J]. Regional Studies, 1977, 11(1): 31-46.

[14] ZHOU L, WALL G, ZHANG D, et al. Tourism and the (re)making of rural places: The cases of two Chinese villages[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 40: 100910.

[15] WOODS M. Rural geography: Blurring boundaries and making connections[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(6): 849-858.

[16] 尤海濤, 馬波, 陳磊. 鄉村旅游的本質回歸: 鄉村性的認知與保護[J].中國人口·資源與環境, 2012, 22(9): 158-162. [YOU Haitao, MA Bo, CHEN Lei. Essence exploration of rural tourism: rurality cognizance and protection[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(9): 158-162.]

[17] 馮淑華, 沙潤. 鄉村旅游的鄉村性測評模型——以江西婺源為例[J]. 地理研究, 2007(3): 616-624. [FENG Shuhua, SHA Run. Evaluation model of countryside tourisms rural feature: A case study of Wuyuan in Jiangxi province[J]. Geographical Research, 2007(3): 616-624.]

[18] DUENCKMANN F. The village in the mind: Applying Q-methodology to reconstructing constructions of rurality[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26(3): 284-295.

[19] 黃震方, 黃睿. 城鎮化與旅游發展背景下的鄉村文化研究:學術爭鳴與研究方向[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 233-249. [HUANG Zhenfang, HUANG Rui. Research progress on rural culture in the context of rapid urbanization and tourism development: Academic debate and future research prospects[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 233-249.]

[20] 孔藝丹, 黃子璇, 陶卓民, 等. 基于鄉村性感知的游客環境責任行為影響機制研究——以南京市江寧區為例[J]. 南京師大學報(自然科學版), 2019, 42(1): 124-131. [KONG Yidan, HUANG Zixuan, TAO Zhuomin, et al. Study on the influence mechanism of tourists environmentally responsible behavior based on perception of rurality—A case study of Jiangning district of Nanjing city[J]. Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition), 2019, 42(1): 124-131.]

[21] 池靜, 崔鳳軍. 鄉村旅游地發展過程中的“公地悲劇”研究——以杭州梅家塢、龍塢茶村、山溝溝景區為例[J]. 旅游學刊, 2006(7): 17-23. [CHI Jing, CUI Fengjun. Study on “the tragedy of the commons” in the process of the development of on-limits rural tourism destinations —A case of Meijiawu, Longwu and Shangougou in Hangzhou[J]. Tourism Tribune, 2006(7): 17-23.]

[22] 李紅波, 張小林. 鄉村性研究綜述與展望[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 16-20; 142. [LI Hongbo, ZHANG Xiaolin. A review and trend on rurality[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 16-20; 142.]

[23] SMITH D P, PHILLIPS D A. Socio-cultural representations of greentrified Pennine rurality[J]. Journal of Rural Studies, 2001, 17(4): 457-469.

[24] BAYLINA M, GUNNERUDBERG N. Selling the countryside: Representations of rurality in Norway and Spain[J]. European Urban and Regional Studies, 2010, 17(3): 277-292.

[25] BERGER P L, LUCKMANN T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge[M]. London: Penguin, 1966: 210-211.

[26] 阿爾弗雷德·舒茨. 社會世界的意義構成[M]. 游淙祺, 譯. 北京: 商務印書館, 2012: 243-273. [SCHUTZ A. Significance Constituted of the Social World[M].YOU Congqi, trans. Beijing: The Commercial Press, 2012: 243-273.]

[27] MOSCOVICI S. The phenomenon of social representations[M]//FARR RM, MOSCOVICI S. Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984: 3-69.

[28] 安維復. 社會建構主義: 后現代知識論的“終結”[J]. 哲學研究, 2005(9): 60-67. [AN Weifu. Social constructivism: The “end” of postmodern epistemology[J]. Philosophical Research, 2005(9): 60-67.]

[29] 斯圖爾特·霍爾. 表征: 文化表象與意指實踐[M]. 徐亮, 陸興 華, 譯. 北京: 商務印書館, 2003: 21. [HALL S. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices[M]. XU Liang, LU Xinghua, trans. Beijing: The Commercial Press, 2003: 21.]

[30] 管健, 樂國安. 社會表征理論及其發展[J]. 南京師大學報(社會科學版), 2007(1): 92-98. [GUAN Jian, YUE Guoan. Social representation theory and its development[J]. Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition), 2007(1): 92-98.]

[31] 陳向明. 質的研究方法與社會科學研究[M]. 北京: 教育科學出版社, 2013: 97. [CHEN Xiangming. Qualitative Research in Social Science[M]. Beijing: Education Science Publishing House, 2013: 97.]

[32] 馬晶鑫. 縱向研究——測量變化和解釋因果關系[J]. 圖書情報知識, 2010(1): 31-35. [MA Jingxin. Longitudinal study: Mearsuring changes and explaining the causal relationship[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2010(1): 31-35.]

[33] 洪學婷, 張宏梅, 張業臣. 旅游體驗對旅游者環境態度和環境行為影響的縱向追蹤研究[J]. 自然資源學報, 2018, 33(9): 1642-1656. [HONG Xueting, ZHANG Hongmei, ZHANG Yechen. Influence of tourism experience on environmental attitude and behavior: A longitudinal tracking study[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(9): 1642-1656.]

[34] 黃燕, 趙振斌, 張鋮, 等. 旅游社區價值空間構成與人群差異[J]. 旅游學刊, 2016, 31(9): 80-90. [HUANG Yan, ZHAO Zhenbin, ZHANG Cheng, et al. Spatial constitution and group differences in landscape values in the tourism community[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 80-90.]

[35] 黃瀟婷, 李玟璇, 張海平, 等. 基于GPS數據的旅游時空行為評價研究[J]. 旅游學刊, 2016, 31(9): 40-49. [HUANG Xiaoting, LI Wenxuan, ZHANG Haiping, et al. Evaluation of tourist temporal-spatial behavior based on GPS data[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 40-49.]

[36] 張雨洋, 楊昌鳴. 什剎海商業熱點街巷區位特征及優化策略研究——基于道路中心性視角[J]. 旅游學刊, 2019, 34(7):110-123. [ZHANG Yuyang, YANG Changming. Location characteristics and optimization strategy of commercial hot streets in Shichahai: From a street centrality perspective[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 110-123.]

[37] 李紅波. 韌性理論視角下鄉村聚落研究啟示[J]. 地理科學, 2020, 40(4): 556-562. [LI Hongbo. Rural settlements research from the perspective of resilience theory[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 556-562.]

[38] HU X, LI H, ZHANG X, et al. Multi-dimensionality and the totality of rural spatial restructuring from the perspective of the rural space system: A case study of traditional villages in the ancient Huizhou region, China[J]. Habitat International, 2019, 94: 102062.

[39] GAO J, WU B. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia village, Shaanxi province, China[J]. Tourism Management, 2017(63): 223-233.

[40] 孫九霞, 黃凱潔, 王學基. 基于地方實踐的旅游發展與鄉村振興: 邏輯與案例[J]. 旅游學刊, 2020, 35(3): 39-49. [SUN Jiuxia, HUANG Kaijie, WANG Xueji. Tourism development and rural revitalization based on local experiences: Logic and cases[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 39-49.]

[41] 劉沛林, 于海波. 旅游開發中的古村落鄉村性傳承評價——以北京市門頭溝區爨底下村為例[J]. 地理科學, 2012, 32(11):1304-1310. [LIU Peilin, YU Haibo. Study on the AHP model of rurality inheritance in the ancient village of tourism development: A case study of Cuandixia village, Mentougou district, Beijing[J]. Scientia Geographica Sinic, 2012, 32(11): 1304-1310.]

[42] 席建超, 王新歌, 孔欽欽, 等. 旅游地鄉村聚落演變與土地利用模式——野三坡旅游區三個旅游村落案例研究[J]. 地理學報, 2014, 69(4): 531-540. [XI Jianchao, WANG Xinge, KONG Qinqin, et al. Spatial morphology evolution of rural settlements induced by tourism: A comparative study of three villages in Yesanpo tourism area, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 531-540.]

[43] SHEN S, WANG H, QUAN Q, et al. Rurality and rural tourism development in China[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 30: 98-106.

[44] 文軍, 吳越菲. 流失“村民”的村落: 傳統村落的轉型及其鄉村性反思——基于15個典型村落的經驗研究[J]. 社會學研究, 2017, 32(4): 22-45. [WEN Jun, WU Yuefei. Villages with a loss of villagers: The transformation of the traditional villages and reflections on rurality[J]. Sociological Studies, 2017, 32(4): 22-45.]

[45] IWASHITA C. Media construction of Britain as a destination for Japanese tourists: Social constructionism and tourism[J]. Tourism and Hospitality Research, 2003, 4(4): 331-340.

[46] 黃震方, 陸林, 蘇勤, 等. 新型城鎮化背景下的鄉村旅游發展——理論反思與困境突破[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421. [HUANG Zhenfang, LU Lin, SU Qin, et al. Research and development of rural tourism under the background of new urbanization: Theoretical reflection and breakthrough of predicament[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.]

The Representations and Spatio-Temporal Evolution of Rurality in Rural Tourism

Destinations from the Perspective of Social Constructivism

HONG Xueting1,2, HUANG Zhenfang2, JIA Wentong3, SHEN Weili4

(1. School of Geographical and tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241002, China;

2. School of Geographical Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

3. College of Tourism and Service Management, Nankai University, Tianjin 300350, China;

4. School of History, Culture and Tourism, Huaiyin Normal University, Huaian 223300, China)

Abstract: A rural area and its rurality undergo profound changes during the processes of urbanization and modernization. Simultaneously, the rurality of rural tourism destinations is crucial to tourism development. Clarifying the typical representations, evolution trends, and mechanisms of rurality in rural tourism destinations provides an important guide for promoting rural tourisms sustainable development. Based on qualitative coding, a paired-samples t-test, and participatory mapping, this study delineates the representations of rurality and its spatial and temporal evolution in Shiao, Qiqiao, and Dashan villages as cases of rural tourism destinations in Nanjing. This study finds that the key categories in the representations of rurality include the material, the social, and the spiritual. The primary categories are natural environment, settlement architecture, production and life, social interaction, folk activities, and spiritual dependence. Representations existing before tourism development were closely related to agriculture, while after tourism development, representations regarding tourism were intensified. The representation of rurality after tourism development takes tourism as the core element. Alongside tourism development, the representation of rurality presents new connotations and has the characteristics of social construction. Regarding temporal evolution, the degree and direction of changes in rurality differed among case sites. Rurality in Shiao village and Qiqiao village decreased, while rurality in Dashan village demonstrated an upward trend. Although Shiao village primarily has convenient transportation and market proximity, it is affected substantially by modernization, resulting in a weakened rurality. Although Qiqiao village is also located in the outskirts of the city, its tourism development lags, and tourisms positive impact on rurality is almost non-existent, which leads to a weakening of rurality. By contrast, Dashan village is influenced by tourism development; it has developed a trend of increasing rurality. Therefore, a preliminary conclusion is that factors such as tourism development, location, and natural resource endowment affect ruralitys evolution The dimensions of the material and the social showed a downward trend, while the spiritual dimension witnessed a significant increase. In the tourism context, the evolutionary direction of rurality for rural destination tourism presents different results. In terms of spatial evolution, the material dimensions rurality presents the distribution characteristics of “small agglomeration” and “large dispersion”, while social rurality presents the distribution characteristics of “large agglomeration” and “small dispersion”. The spiritual dimensions rurality presents the distribution characteristics of “small agglomeration”. Following the development of tourism, there is an evolution trend of greater agglomeration. The spatial evolution of the representation of rurality reveals spatial processes of social construction. Regarding the influence mechanism, ruralitys evolution in rural tourism destinations is affected by multiple factors. In addition to being limited by natural conditions, such as natural resource and location conditions, it is influenced to a greater extent by modernization, such as tourism development. Based on the cognition of rurality, multiple actors in rural tourism destinations construct rurality, which affects its own evolution.

Keywords: rurality;tourism destination;representation;temporal-spatial evolution;rural

[責任編輯:宋志偉;責任校對:鄭? ? 果]